研究背景

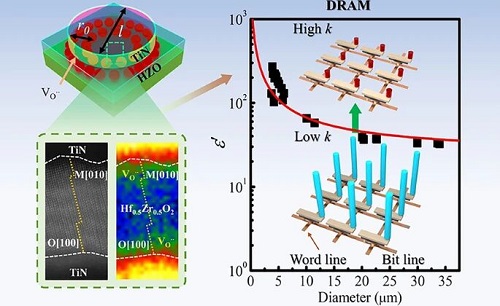

随着存储需求不断增长,高存储密度动态随机存取存储器及高能效互补金属氧化物半导体需采用高介电常数材料的电容器存储大量电荷。其中,基于HfO₂的铁电材料,凭借其厚度缩放、硅基兼容性等优点而备受瞩目。然而,铪基铁电薄膜的高介电性能仍面临诸多挑战,其中之一便是如何无需高电场循环(疲劳)即可在原始电容器中实现超高介电常数相变。

Ultrahigh dielectric permittivity of a micron-sized Hf₀.₅Zr₀.₅O₂ thin-film capacitor after missing of a mixed tetragonal phase

Wen Di Zhang, Bing Li, Wei Wei Wang, Xing Ya Wang, Yan Cheng*, An Quan Jiang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 6

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01841-x

本文亮点

1. 性能飞跃:本研究通过铁电-非铁电相变技术,在微米尺寸的 Hf₀.₅Zr₀.₅O₂薄膜电容器中,显著提升了介电常数。该电容器在超过1012次循环、1.2 V工作电压/50ns操作时间下,存储电荷密度高达 183 μC/cm2,且未诱发电介质击穿,为DRAM微缩性挑战开辟了新途径。

2. 技术革新:采用离子注入与尺寸缩放技术相结合的方法,成功制备了无需高场疲劳诱导的高介电常数薄膜。同步辐射 X 射线微衍射图谱显示,这种电容器中未检测到混合四方相。

3. 应用前景广阔:铪基铁电材料已在高存储密度动态随机存取存储器和高能效互补金属氧化物半导体器件中得到广泛应用。本研究基于HfO₂的高介电常数材料,有望集成到几纳米尺度的器件中,用于存储大量电荷。

内容简介

随着存储需求不断增长,高存储密度动态随机存取存储器及高能效互补金属氧化物半导体需采用高介电常数材料的电容器存储大量电荷。铪基铁电材料凭借其CMOS工艺兼容及微缩性优势备受关注,然而,其在介电性能提升方面面临诸多挑战,如相组分调控、高场疲劳特性差等。针对这些问题,复旦大学江安全教授团队提出了一种创新的解决方案——在混合四方相消失后,微米尺寸Hf₀.₅Zr₀.₅O₂薄膜电容器具有超高介电常数。

研究团队观察到,随着 HZO 电容器的横向尺寸缩小,其介电常数 (ε’) 逐渐增强。这种高 ε’ 源于电容器富含氧空位的近边缘离子注入区域。当电容器直径缩小至 3.85 微米时,发生了铁电-非铁电相变,并伴随出现与施加电压无关的超高 ε’ 值 1466。

此外,研究团队还通过同步辐射 X 射线微衍射图谱研究以及扫描透射电子显微镜和电子能量损失谱等手段深入探究了高介电常数的影响机制。结果发现,氧空位优先聚集在界面层以及相界处,大量聚集的氧空位能够降低铁电-非铁电相变过程中氧离子 (O) 自发和定向运动的能垒。这一发现推进了无需双极高电场循环即可制备超高 ε’ 材料的制造技术。

图文导读

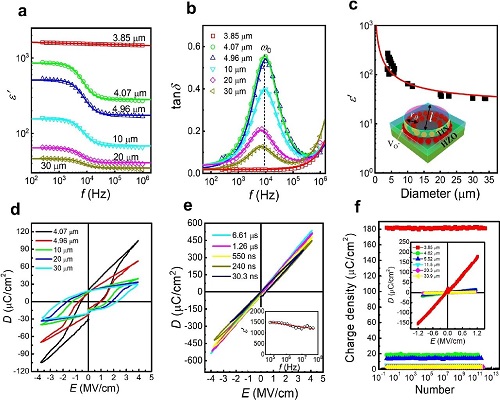

I 尺寸效应对介电常数的影响

在近边缘离子注入后的 TiN/HZO/TiN 薄膜电容器边缘区域存在大量氧空位,这些氧空位在最终的热退火过程中会扩散进入顶部电极区域下方一定渗透深度 (r₀) 的内层区域,从而提高介电常数实部 ε’ 。如图 1a 所示,当电极尺寸 l 从 30 μm 减小到 4.07 μm 时,在 1 MHz 下 ε’ 从 34 非线性地增加到 280。当 f < 10 kHz 时,ε’随尺寸微缩呈现阶跃式增强,并伴随着图 1b 中介电损耗峰的出现。随着 l 持续减小至 3.85 μm,ε’在图 1a 中突然跃升至1466,同时图 1b 中的介电损耗峰消失。这表明在尺寸缩放效应下,未经双极高场循环的原始电容器即可发生向超高 ε’的转变。图 1c 显示了 1 MHz 下 ε’ 随电极尺寸 l 的变化关系。如图 1c 插图所示,总电容由边缘区域电容和中心区域电容组成。图 1d 展示了 D-E 电滞回线。当 l 从 30 μm 缩小到 4.07 μm 时,回线变得更加倾斜和狭窄,而剩余极化强度 (Pᵣ) 保持恒定在 17 μC/cm2。这是由于边缘区域介电贡献的增加 (ε’_edge >> ε’_center) 以及 TiN 电极电阻的影响。图 1e 展示了当 l = 3.85 μm 时,电容器在不同周期下的 D-E 电滞回线。所有回线均为线性,意味着电容器发生了铁电-非铁电相变。这一发现可以将超高 ε’ 电容器发生相变的临界尺寸限制从亚微米级放宽到微米级。在铁电-非铁电相变后,存储电荷密度增加了 10 倍以上,如图 1f 所示,在 1.2 V/50 ns 的工作电压/时间下,该非铁电电容器的存储电荷密度达到 185 μC/cm2,且在循环次数超过 1012次时,未引发介质击穿,这种高电荷密度对于高密度 DRAM 和 CMOS 应用极具吸引力。

图1. 尺寸缩放效应对介电常数的影响。(a, b) 不同直径 HZO 电容器的介电常数实部 (ε’) 和损耗角正切 (tanδ) 的频率依赖性;(c) 1 MHz 频率下ε’ 随电极尺寸 (l) 的变化关系; (d) 不同直径电容器在 1 MHz 下表征得到的 D-E 电滞回线;(e) 直径为 3.85 μm 的电容器在铁电性消失时,不同周期下的 D-E 电滞回线。插图显示了根据回线斜率计算得到的高频介电常数依赖性;(f) 使用 ±1.2 V/50 ns、重复频率为 10 MHz 的疲劳脉冲时,不同尺寸电容器的最大电荷密度在 1.2 V 下的循环次数依赖性。插图显示了疲劳测试后的 D-E 电滞回线。

为了区分电容器的铁电和非铁电特性,我们测量了电容-电压 (C-V) 曲线。如图 2a 所示,当 l = 4.07-30 μm 时,所有曲线都呈现出铁电电容器典型的“蝶形”特征。但当 l = 3.85 μm 时,如图 2b 所示,在不同频率下无论施加多大电压,曲线均为线性。这证实了尺寸缩放效应导致了铁电-非铁电相变。为了建立增强的介电常数与富含氧空位的近边缘区域比例增加之间的关系,我们测量了不同尺寸电容器的漏电流密度 (J) 随电场的变化关系,如图 2c 所示。由于边缘区域内 Vₒ•• 贡献的增加,漏电流密度随着 l 从 30 μm 缩小到 3.85 μm 而迅速增大。随后在低频或高频(1 kHz 或 1 MHz)下绘制的 ε’-J 关系图均为线性,如图 2d 中数据的实线拟合所示。两条拟合线均在 ε’ 轴上截距为固有介电常数 24(即无Vₒ••贡献时的介电常数)。因此,这些线性关系图在 ε’、J 和 Vₒ•• 之间建立了紧密联系。

图2. 铁电与非铁电电容器的电容-电压 (C-V) 特性曲线。(a) 不同直径铁电电容器在 1 MHz 下的典型 C-V 曲线;(b) 直径为 3.85 μm 的非铁电电容器在不同频率下的 C-V 曲线;(c) 不同直径电容器的漏电流密度对数 |J| 随电场强度 E 的变化曲线;(d) 不同频率下 ε’ 随漏电流密度的变化关系,两条实线为数据拟合结果。

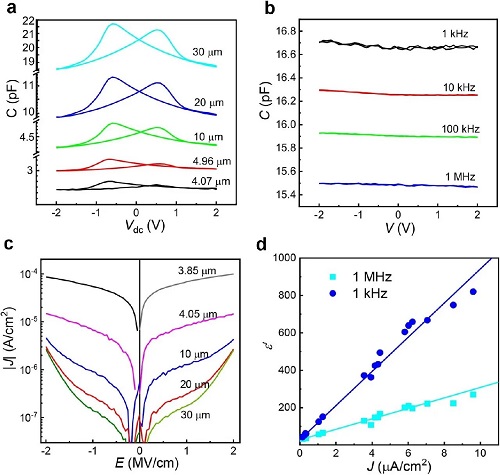

II 相结构

大面积 TiN/HZO/TiN 电容器的同步辐射面内掠入射 X 射线衍射 (XRD) 图谱揭示了其为正交相 (O)、四方相 (T) 和单斜相 (M) 的混合相。图 3a 显示了经高斯函数拟合(平滑虚线)所有峰后,重叠的 O (111) 和 T (011) 衍射峰,其面积比 O:T = 0.77:0.23。对于微米尺寸的电容器,我们测量了其同步辐射 X 射线微衍射图谱,如图 3b, c 所示。随着尺寸 l 减小至 4.07 μm,图 3b 中 T (011) 衍射峰减弱 (O:T = 0.87:0.13),并在超高介电常数 ε’ 转变发生l = 3.85 μm 时,于图 3c 中完全消失。

通常,T 相可以作为顶部 TiN 电极与 O 相晶粒之间的界面层出现。超薄膜中与超高介电常数 O 相晶粒伴生的低介电常数T 相可能导致整体介电常数比预期值低一到两个数量级。然而,在极化疲劳过程中会首先发生 T→O 相变,随后疲劳期间顶部和底部电极附近周期性的 Vₒ•• 积累可以促进整个 O 相晶粒内发生超高 ε’ 转变。

图3. 相结构。 (a) 使用同步辐射源(波长 0.6887 Å)测得的大面积 TiN/HZO/TiN 电容器的同步辐射面内掠入射衍射图谱;(b, c)使用同步辐射源(波长 0.6209 Å)测得的直径分别为 4.07 μm 和 3.85 μm 的具有铁电性和不具有铁电性的小尺寸电容器的同步辐射 X 射线微衍射图谱。

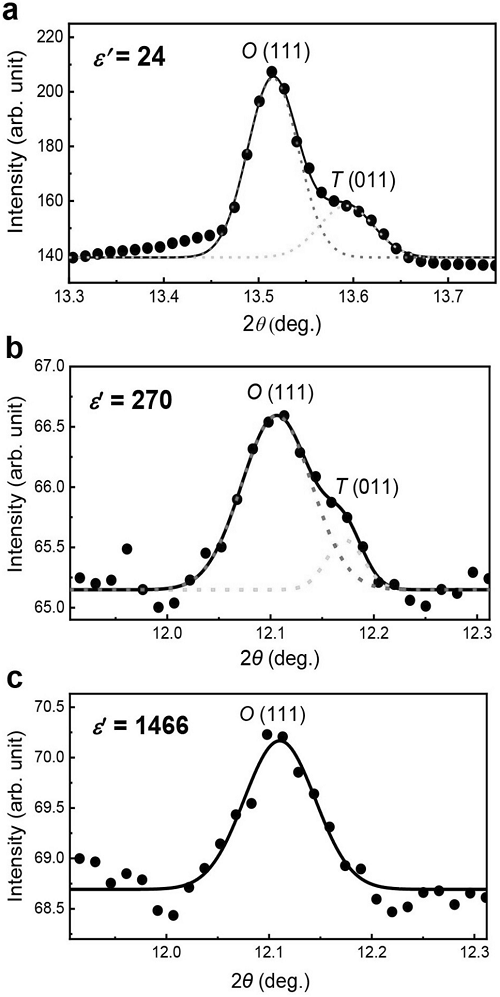

III 相结构及氧空位分布

为了理解无疲劳条件下可能的 Vₒ•• 积累对超高 ε’ 转变的影响,我们对一个尺寸为 0.3 μm (l = 2r₀) 的电容器进行了图 4a 所示的扫描透射电子显微镜-高角环形暗场像 (STEM-HAADF) 成像(从边缘到中心区域的相结构),并通过图 4b 所示的基于电子能量损失谱 (EELS) 的 O K 边成像分析来追踪氧空位的分布。HZO 的 O K 边近边能量损失结构呈现双峰,标记为 A 和 B,能量差约为 11 eV,分别归因于 O 2p 轨道与 Hf (或 Zr)的deg和dt2g轨道的杂化。这两个峰的相对锐度和强度随氧空位含量 (B/A) 而变化。从图 4b 中 B/A 比值的增加来看,氧空位似乎从边缘区域向中心区域增多。

为了解中心区域内的氧空位分布,图 4c, d 展示了区域 2 (Area 2) 内两个相邻的 O [100] 和 M [010] 晶粒的 HAADF-STEM 图像以及 B/A 比值的 EELS 面分布图。在靠近顶部和底部电极的界面以及相边界处(绿色区域),B/A 比值从 1.0 显著增加到 1.1,表明这些区域存在氧空位积累。同时,在图 4c 中未观察到与 O 相晶粒伴生的界面 T 相。这表明纯 O 相晶粒内的界面氧空位积累促进了超高 ε’ 转变的发生。

对于更小的电容器,富含氧空位的边缘区域的介电贡献变得更加重要。在 96 原子超胞中,沿最低能量路径计算的氧迁移能垒低至 0.51 eV,这是由于晶格中部分非化学计量比以及阳离子原子处的悬空键所致。当在超胞中引入两个额外的氧空位时,在最低转变态能量下,氧迁移能垒消失。这种能垒的消失从能量上有利于 Vₒ•• 排序过程中发生自发的、定向的氧迁移。同时,计算得到的两个相反极化态之间的状态转变能垒也对氧空位的数量敏感。向 96 原子超胞中引入 1 到 8 个三配位氧空位时,该能垒从 2.57 eV 逐步降低到 1.03 eV。在 Vₒ•• 排序过程中,会涉及更多的氧空位,从而进一步降低能垒,直至形成一种新的缺陷正交相,其中多个极性区域显著增强了 ε’。

图4. 相结构及氧空位分布。(a)尺寸为 300 nm 的 TiN/HZO 电容器的低倍率 HAADF-STEM 截面图像;(b) 图 (a) 中区域 1 和区域 2 内典型的氧元素 K 边电子能量损失谱 (O K EELS);(c) TiN 顶电极下方相边界附近的 HAADF-STEM 图像;(d) 图 (c) 中 B/A 分布的氧元素 K 边电子能量损失谱 (O K EELS) 面分布图。

IV 总结

文章观察到 HZO 电容器的介电常数 (ε’) 随着其横向尺寸的减小而提高。这种高的 ε’ 源于电容器中富含氧空位的近边缘离子注入区域。当电容器直径缩小至 3.85 μm 时,会发生铁电体-非铁电体相变,并出现高达 1466 的超高 ε’,该值不依赖于所施加的电压。后续的同步辐射 X 射线微衍射图谱、STEM 和 EELS 图像研究表明,氧空位优先在界面层以及相边界处积累。大量积累的氧空位可以降低铁电体-非铁电体相变过程中自发和定向氧离子迁移的能垒。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 复旦大学江安全等:微米级 Hf₀.₅Zr₀.₅O₂薄膜电容器因缺失混合四方相实现超高介电常数

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略

东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略 上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用

上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用 中南大学邬俊/西交利物浦大学李丹蕾等:轴向杂原子配位Fe-N₄催化剂助力高效海水锌空电池

中南大学邬俊/西交利物浦大学李丹蕾等:轴向杂原子配位Fe-N₄催化剂助力高效海水锌空电池 西安交大郗凯团队:高熵层状氢氧化物赋能可持续能源与生物医学新材料发展

西安交大郗凯团队:高熵层状氢氧化物赋能可持续能源与生物医学新材料发展