研究背景

水系锌碘电池(Zn–I₂ battery)现在大家都在研究:各种不同的碘源、电解液添加剂、水凝胶、解耦、锌保护,等等。尤其对于电解液,正负界面必须都要考虑,而不是只顾一边。正极生成的多碘阴离子易在电解液中穿梭(shuttle effect),锌负极存在析氢、副产物生成及枝晶生长。这些问题会导致库仑效率降低、循环寿命缩短。此外,常规研究往往聚焦于低碘载量下的性能,却忽视了在高碘载量下,穿梭效应会变得愈发严峻,如何对其进行有效抑制,是通往实用化道路上一个更具挑战性的课题。长期以来,如何实现同步解决正极碘穿梭、负极锌副反应和枝晶这两大顽疾,是该领域的关键科学瓶颈。

A Synchronous Strategy to Zn-Iodine Battery by Polycationic Long-Chain Molecules

Da-Qian Cai, Hengyue Xu, Tong Xue, Jin-Lin Yang, Hong Jin Fan*

Nano-Micro Letters (2025)18: 3

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01854-6

本文亮点

1. 双重调控,一步到位:展示了一种分子同步调控正负极界面的策略。在正极侧,多阳离子长链分子与I⁻/I᙮⁻发生静电结合并构筑一道物理屏障以抑制溶解与穿梭;在负极侧,长链分子在锌表面诱导均匀成核,同时形成保护层。

2. 高碘载量,稳定长循:提出的同步界面调控理念简洁、高效。该策略赋予电池高库仑效率、长循环稳定性与优异的倍率性能,实现在低N/P比、高碘载量(~25 mg cm⁻2)下的低容量衰减,在对称电池与全电池测试中均展现出优异表现。

内容简介

针对水系Zn–I₂电池中正、负极界面问题相互交织、难以兼顾的瓶颈,南洋理工大学范红金团队跳出以往“单点调控”(分别优化正极或负极)的框架,本研究通过引入单一电解液组分,实现了对正、负极界面的同步优化。他们引入了一种多阳离子长链分子(聚烯丙基胺盐酸盐Pah⁺)。该分子巧妙地实现了正负极的同步优化,可谓一举两得:在正极侧,多阳离子基团通过强静电作用捕获碘物种(I⁻/I᙮⁻)并构筑起一道物理屏障,抑制其从正极的溶出。在负极侧,分子在锌表面自发吸附形成均匀界面层,改变Zn2⁺的成核/沉积行为,减少副产物生成并抑制枝晶生长。该策略无需复杂繁琐的载碘主体设计,仅通过便捷又高效的电解液工程,同步减缓了锌负极不稳定与高载量下的穿梭效应等核心瓶颈,为转化型金属电池的界面设计提供了新思路。

图文导读

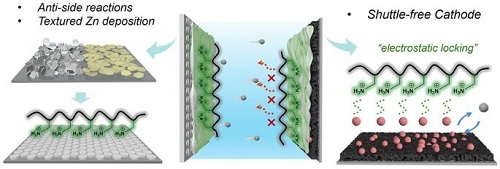

I 界面“二重奏”:多阳离子分子的同步调控正负极

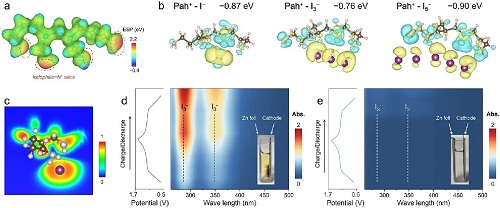

如图1所示,多阳离子长链分子(Pah⁺)在锌碘电池中上演了一场界面“二重奏”。在锌负极一端,它优先吸附于锌表面,通过重构电双层及界面电场,引导实现锌的均匀致密沉积,并有效抑制副反应。在碘正极一端,它则通过静电作用与多碘离子(如I₃⁻、I₅⁻)结合,并借助其长链结构形成物理屏障,二者协同限制了多碘离子的扩散,在高载量下显著减轻穿梭效应,并稳定了正极的氧化还原环境。

图1. 水系锌碘电池主要问题和本工作中提出的阳离子Pah⁺长链分子调控机制。

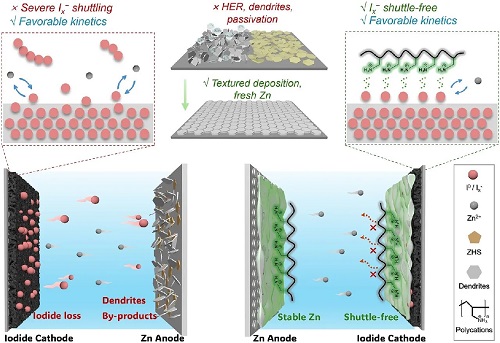

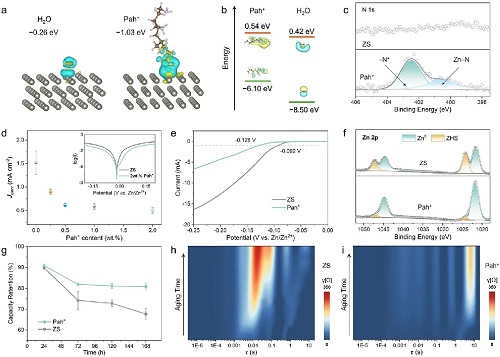

II 负极抑弊与筑序:抑制副反应与引导均匀锌沉积

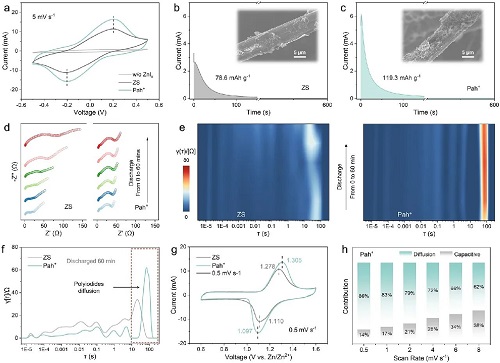

本研究结合密度泛函理论(DFT)计算与实验表征,系统揭示了多阳离子长链分子(Pah⁺)在锌表面的界面吸附特性及其对Zn电化学行为的调控机制 (图2)。Pah⁺分子发挥双重作用:其通过特异性吸附重构电双层以优化局部电场,诱导引导锌均匀沉积成(002)织构;长链疏水骨架在锌表面形成致密保护层,从而抑制析氢与腐蚀。得益于此,锌负极表面惰性副产物的生成显著减少,其在静置过程中的容量保持率也因此得到显著提升。电化学阻抗谱(EIS)与电化学弛豫时间分布(DRT)分析则从动力学角度揭示了更深层的影响:在长期静置过程中,空白组的阻抗则因表面副产物的不断累积而持续增加,最终严重阻碍了界面电荷的有效转移。相比之下,受Pah⁺保护的负极界面电荷传递阻抗始终维持在较低水平,表明Pah⁺抑制的界面副反应是提升锌金属可逆性的关键机制。

这种可逆性的提高在Zn||Cu和Zn||Zn电池的性能评估中表现得尤为突出。空白组中Zn||Cu电池的库伦效率显现出出剧烈波动并在670次循环后失效,而在Pah⁺存在下Zn||Cu电池可以在2000次稳定循环中表现出99.75%的平均库伦效率。此外,Zn||Zn电池在不同测试条件下稳定循环时间都显著高于空白组。这些结果证明了这种长链多阳离子分子对于提升锌金属负极稳定的有效性。

图2. 界面电化学调控。

图3. 锌金属负极稳定性。

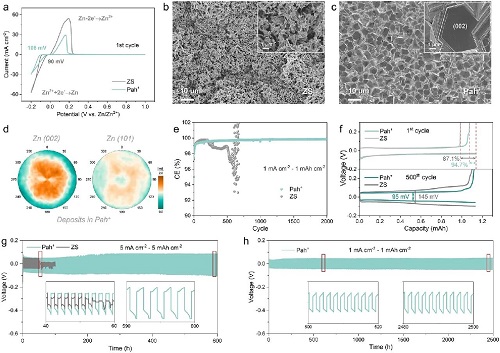

II 正极静电锁定+物理屏障:高载量下抑制碘溶出

在正极碘稳定化方面,Pah⁺分子展现了静电锁定与物理屏障的双重作用机制。与以往报道的季铵阳离子络合多碘化物不同,长链Pah⁺阳离子不形成络合物沉淀,而是在正极-电解液界面处形成吸附层。其分子链上丰富的阳离子基团(–N⁺)可作为亲碘位点,与多碘阴离子(I₃⁻、I₅⁻等)通过静电作用而结合,配合长链分子固有的低扩散能力,实现对从正极溶出的多碘阴离子的固定,这一点可由DFT理论模拟和原位UV-Vis光谱揭示。然而,仅依靠静电吸附还是不够的,在低Pah⁺浓度与高碘载量条件下,有限的阳离子位点难以与生成的大量多碘阴离子完全结合。此时,吸附在电极表面的Pah⁺长链分子所构筑的物理屏障就显得更重要了。这道致密的吸附层能有效阻碍多碘阴离子从正极溶出并进入电解液,从而弥补了静电固定的不足。正是这种“静电捕获”与“物理阻挡”的协同作用,最终实现了对高载量碘正极穿梭效应的有效抑制,并直观地体现在其扩散行为的减缓上。即便对于~25 mg cm⁻2的高碘载量下,多碘化物也能够有效地固定在正极,而不是溶解进入电解液中。

图4. Pah⁺对多碘化物穿梭的抑制作用。

原位充放电EIS与DRT分析则对多碘阴离子扩散的热力学和动力学行为提供了信息。DRT曲线中出现一个弛豫时间(τ)在10~100 s范围内的新信号峰,对应于多碘阴离子的扩散过程。Pah⁺存在时多碘离子的扩散弛豫时间显著增加,且对总阻抗的贡献明显增大,说明在Pah⁺存在下多碘化物的扩散热力学上更难发生,且动力学变得更加迟缓,因而多碘化物的穿梭效应得到有效的抑制。此外,对于(τ)小于10 s的每个电化学过程,在Pah⁺电解液中都表现更低的γ[τ],这表明Zn负极的钝化得到了缓解,从而不对Zn-I₂全电池性能造成负面影响。这一策略能在较低的长链阳离子Pah⁺浓度下实现对高碘载量正极的稳定,并且几乎不会损害正极的反应动力学,展现出实现高面容量碘正极的便捷性和有效性。

图5. 锌碘电池的氧化还原行为。

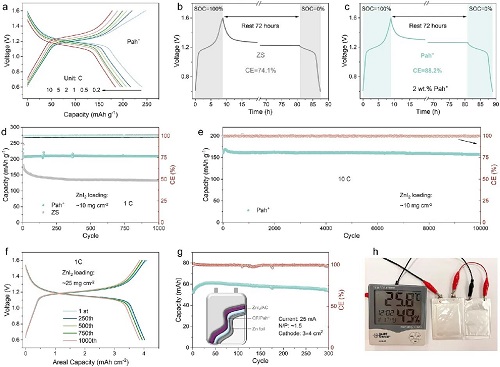

IV 实现高载量条件下Zn–I₂全电池的长效稳定

在全电池的性能评估中,Pah⁺的引入带来了综合性能的显著提升。在10 mg cm⁻2的碘载量下,电池展现出优异的倍率性能、更低的自放电(静置72小时后容量保持率提升了14.1%)以及更长的循环寿命(10C下稳定循环10000圈,容量保持率约93%)。在约25 mg cm⁻2的高碘载量下,电池依然实现了约4 mAh cm⁻2的高面容量,并在1000次稳定循环后,容量保持率高达95%且平均库仑效率达到99.7%。此外,在低至~1.5的N/P比下,组装的软包电池稳定循环300次。这些结果证明,该同步调控策略能有效克服高载量下更突出的性能衰退问题,为发展高能量密度的实用化Zn-I₂电池提供了可靠保障。

图6. 锌碘全电池的电化学性能。

V 总结

为了进一步揭示JDAC双金属协同对氧催化活性的增强机制,我们基于密度泛函理论(DFT)构建了Fe-N₄/Ni-N4双原子模型。差分电荷分析表明,Ni的引入使Fe位点周围电子密度显著增加,诱导Fe的d带中心下移,弱化氧中间体(*OOH/*O)吸附。态密度(DOS)分析进一步显示,JDAC中Fe的3d轨道(尤其是dxz/dyz/dz2)局域性降低,且dz2轨道跨越费米能级,表明双原子轨道杂化重构了电子结构,显著降低d带中心,削弱氧中间体结合能,优化反应路径。XANES拟合可以看到所建立的模型拟合结果与实验测试的XANES结果高度重合,验证了理论模型的可靠性。吉布斯自由能计算表明,JDAC的OER决速步(PDS)为Ni位点的OOH→O₂,能量为0.84 eV,显著低于单金属体系。

本研究提出了一种基于多阳离子长链分子(Pah⁺)的同步界面调控策略,在水系Zn–I₂电池中实现了正极碘物种稳定化与负极锌电化学行为优化的协同作用。

在正极侧,Pah⁺分子依靠阳离子基团的强静电作用捕获多碘阴离子(I₃⁻、I₅⁻),并通过长链分子构筑起一道物理防护层,有效抑制穿梭效应与自放电并保持碘的可逆氧化还原动力学。

在负极侧,Pah⁺分子可在表面形成稳定的可逆吸附层,诱导(002)织构形成进而实现致密、均匀的锌沉积;同时,抑制竞争性析氢和腐蚀的副反应,保持锌的可逆性从而提高日历寿命。该分子不具有还原分解形成SEI的倾向,保证了界面调控的稳定性与持续性。

组装的电池在低N/P比(~1.5)、高碘载量(25 mg cm⁻2)下依然表现出高容量、高效率和长循环稳定性。

这一同步界面调控方法比起多盐多溶剂的鸡尾酒方法,更加简洁、高效,尤其能助力高能量密度、长寿命的Zn–I₂电池,说不定也能为其他金属–卤素电池的同步优化助一臂之力。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 南洋理工大学范红金等:多阳离子的长链分子在锌碘电池中的交响曲

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢

上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢 TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章!

TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章! 中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%)

中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%) TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!

TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!