研究背景

在气候变化与温室效应持续加剧的全球挑战下,人类对化石燃料的长期依赖已成为生态可持续发展的核心瓶颈,向可再生能源转型因此成为构建未来可持续能源体系的必由之路。其中,光伏技术通过捕获自然界的光能并直接转化为电能,凭借能源来源广泛、环境负面影响小、长期可持续性强等显著优势,已然成为可再生能源生产体系的基石。

二维(2D)材料的出现,为太阳能电池技术的突破性革新注入了关键动力。这类材料以原子级超薄层状结构为核心特征,其独特的晶体排列方式赋予了卓越的物理化学特性,使其成为研发下一代高性能太阳能电池的理想候选材料。

2D材料的核心优势在于——可调谐带隙,这一参数代表材料价带与导带之间的最小能量差,直接决定了材料吸收光子、激发电子的能力。在2D材料体系中,通过结构设计与成分调控,带隙可实现精准定制:从石墨烯的近金属零带隙特性,到黑磷(BP)的半导体带隙(适配高效光吸收),再到六方氮化硼(h-BN)的绝缘带隙(助力电荷传输调控),这种对带隙的灵活掌控为构建复杂层状异质结构提供了可能。通过将不同特性的2D材料精准堆叠,科研人员能够设计出光吸收范围、电荷传输效率可“按需定制”的太阳能电池器件,进而突破传统电池的性能瓶颈,实现能量转换效率的最大化优化。

Emerging Role of 2D Materials in Photovoltaics: Efficiency Enhancement and Future Perspectives

Ghulam Dastgeer*, Muhammad Wajid Zulfiqar, Sobia Nisar, Rimsha Zulfiqar, Muhammad Imran, Swagata Panchanan, Subhajit Dutta, Kamran Akbar*, Alberto Vomiero* & Zhiming Wang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 32

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01869-z

本文亮点

1. 本文全面综述了采用2D材料来构建级联能带对齐的策略,在实现高效的电荷传输的同时减少能量损失。

2. 本文详细介绍了利用供体-受体混合物;活性层形貌和界面工程等创新方法,最大限度地减少了电荷复合,从而实现了高性能和长期器件稳定性。

3. 本文详细探讨了2D材料在钙钛矿、有机和染料敏化太阳能电池三大类太阳能电池中作为电子传输层和空穴传输层的作用。

内容简介

全球能源需求的持续攀升与气候变化的加剧,凸显了开发清洁、高效、可持续能源解决方案的迫切性。在新兴技术中,原子层厚度的2D材料因其可调光电特性、高表面积和高效的电荷传输能力而在光伏领域具有独特的优势。电子科大王志明&瑞典吕勒奥理工大学Alberto Vomiero&韩国成均馆大学Kamran Akbar&旁遮普大学Ghulam Dastgeer等探讨了采用2D材料的光伏技术的最新进展,核心聚焦三大应用方向:其一,2D材料作为空穴和电子传输层的应用,以优化带隙排列、增强载流子迁移率和提高化学稳定性;其二,在钙钛矿太阳能电池中的应用,重点分析通过2D材料实现结晶增强、缺陷钝化及效率提升的关键策略;其三,探讨了2D材料在有机太阳能电池中的应用,特别是通过功函数修饰来减少复合损耗和增强电荷传输,以及其对染料敏化太阳能电池的影响,包括催化活性和对电极性能。最后,本文总结探讨了2D材料在光伏领域的主要挑战、材料限制和性能指标,为2D材料对下一代光伏器件的未来发展提供了见解。

图文导读

I 概述

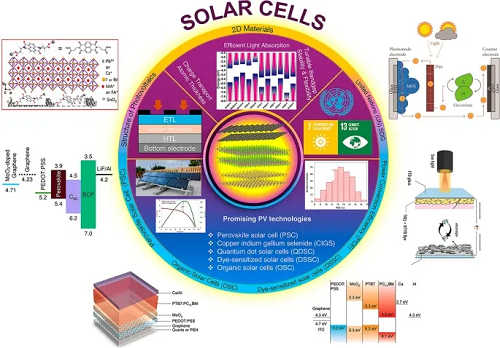

图1是基于2D材料的太阳能光伏技术示意图,呈现了2D材料在钙钛矿(PSC)、有机(OSC)、染料敏化(DSSC)三类太阳能电池中的整合及电荷传输的优化策略。在PSC中2D材料作电子传输层(ETL)/空穴传输层(HTL)调控钙钛矿结晶、抑制离子迁移;DSSC中2D材料替代Pt作对电极;OSC中2D材料修饰界面或添加到活性层。图1下方通过能级图展示2D材料的能级匹配关系,如OSC中BP与给体-受体形成级联结构促进电荷流动。

图1. 基于2D材料的太阳能光伏及其与尖端光伏技术的集成。

II 2D材料的兴起

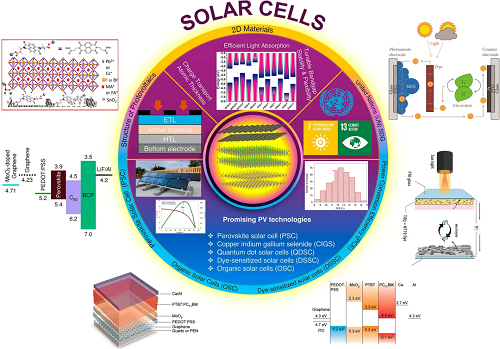

图2a为多种2D材料的晶体结构与原子排列图,对比了钛硫化物、氮化硼、黑磷、过渡金属硫族化合物(如MoSe₂、WS₂)等的结构异同,标注波长与能量(eV)对应关系,体现2D半导体可通过改变层数、施加应变或形成合金调节带隙,适用于光伏、红外探测等场景。图2b是单层TMDCs的能带结构对齐图,以真空能级0 eV为基准,用橙、绿条分别标注价带顶和导带底,呈现不同TMDCs的能级差异,为设计2D材料异质结、优化光伏器件能级匹配提供参考。

图2. (a)常见2D材料的晶体结构和原子排列;(b)单层过渡金属二硫化物(TMDCs)的能带结构示意图。

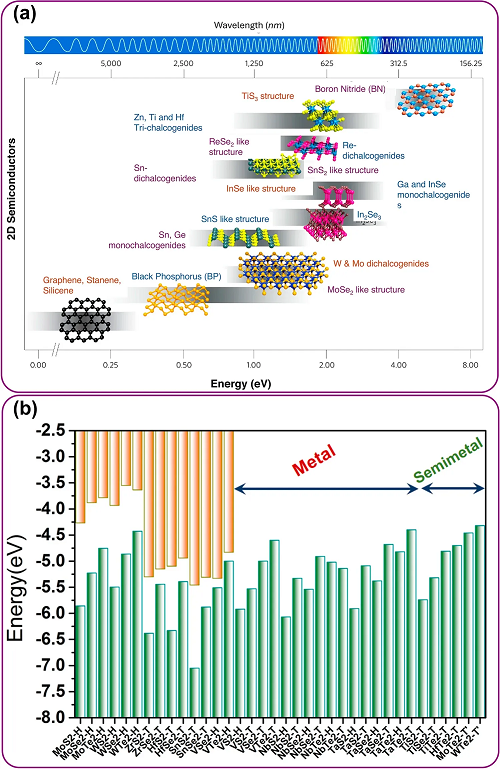

图3a、b展示了石墨烯不同晶面的晶体结构,具有单原子层厚特性与低缺陷密度,为高效电荷传输奠定基础。图3c为TMDCs(如MoS₂)的层状结构,图3d为黑磷(BP)的褶皱蜂窝晶格及层间晶格常数,形象体现了其面内各向异性成因。图3e为2D材料单层稳定性分类图,依据材料的原子结构与成键方式、缺陷及杂质含量、与环境(氧气、水汽)的相互作用、厚度及温度等因素,青色代表“在大气条件下稳定”,绿色代表“可能在大气条件下稳定”,棕褐色代表“需在惰性气氛(如氮气、氩气)中才可能稳定”。例如,石墨烯因强 C-C 键在大气中稳定,而部分金属硫族化合物(如某些单层 TMDCs)因表面易氧化,需惰性环境保护。

图3. 2D材料晶体结构介绍。

III 太阳能电池中的二维材料集成

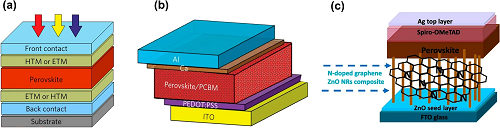

图4. 基于2D材料的太阳能电池结构示意图。

图4展示了2D材料基太阳能电池的三种主要结构布局及其特点。图4a为平面结构,各功能层垂直堆叠,设计简单易制备且利于规模化,但存在光程短、电荷易复合的问题;图4b是体异质结结构,将2D材料与给体-受体材料混合,增大界面面积以促进激子解离,但需优化形貌平衡界面面积与电荷传输之间的问题;图4c为纳米复合结构,将2D材料纳米颗粒嵌入基质,提升光吸收与电荷传输,但存在形貌控制及界面复合风险。

IV 2D材料在光伏器件中的应用

4.1 电荷传输:提高迁移率和平衡动态过程

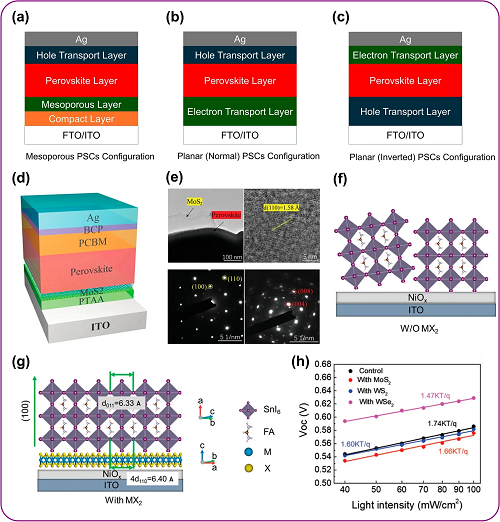

图5a-c分别展示了钙钛矿太阳能电池(PSCs)的主流架构及差异:

介观结构PSCs(图5a):在底电极(FTO/ITO)与钙钛矿层之间加入介观支架层,利用其大比表面积提升光吸收效率和电荷传输能力。2D材料可作为介观层的修饰剂,进一步优化界面接触。

平面(正置)结构PSCs(图5b):钙钛矿层直接与上下电极接触,结构简单、电荷传输路径短。2D材料常作为空穴传输层(HTL)或电子传输层(ETL),改善能级匹配。

平面(倒置)结构PSCs(图5c):电极位置反转,ETL层沉积于钙钛矿顶部、HTL层在底部。该结构对空气敏感的有机HTL有保护作用,2D材料可在此架构中充当缓冲层,抑制离子迁移。

在倒置平面PSCs中,MAPbI₃钙钛矿层沉积于MoS₂薄片上,PTAA(聚三芳胺)为HTL、PCBM(富勒烯衍生物)为 ETL,MoS₂的原子级平整表面为钙钛矿提供优质生长模板(如图5d)。通过TEM和HRTEM观察到,MoS₂与MAPbI₃钙钛矿层存在清晰的晶格匹配;选区电子衍射(SAED)图案进一步证实二者的结晶取向一致性。这种定向生长减少了钙钛矿的晶粒边界和缺陷密度,为电荷传输提供更通畅的路径。

图5f-g以 WSe₂(另一种 TMDCs)为例,说明2D材料在锡基钙钛矿(FASnI₃)中的作用:无 WSe₂时,FASnI₃在 NiOₓ基底上晶粒细小且取向杂乱;加入 WSe₂后,通过范德华相互作用,FASnI₃沿(100)晶面定向生长,形成更大尺寸、更低缺陷的晶粒。此外,WSe₂的导带能级低于FASnI₃,形成“级联能带结构”,促进空穴从钙钛矿向WSe₂高效转移,同时抑制电子反向复合,为电荷分离提供热力学驱动力。

图5h通过开路电压(VOC)-光强依赖关系量化 2D 材料对载流子复合的抑制效果:斜率越小,陷阱辅助复合越弱。加入WSe₂的器件斜率降至1.47 kT/q,WS₂、MoS₂器件斜率也显著降低。结果证明:2D材料(尤其是WSe₂)通过钝化钙钛矿表面陷阱态、优化能级对齐,有效减少了非辐射复合损失,直接提升了器件的VOC和填充因子(FF)。

图5 缺陷的结晶和钝化的优化。(a)介孔PSC;(b)平面(正常)PSC;(c)平面(倒置)PSC;(d)MAPbI₃沉积在MoS₂薄片上的倒置平面钙钛矿太阳能电池的结构示意图;(e)带有MAPbI₃钙钛矿层的MoS₂的TEM和HRTEM图像及SAED图案;(f)(g)FASnI₃在NiOx w/o MX₂上的晶粒生长和FASnI₃在MX₂(WSe₂)表面上的vdW外延生长以及WSe₂与FASnI₃的能级对齐促进了有效的电荷载流子转移和级联带结构,其中WSe₂导带低于FASnI₃,促进了空穴从钙钛矿到WSe₂的转移;(h)VOC对光强的依赖性表明了复合机制的变化,其中WSe₂的最低斜率为1.47,表明陷阱辅助复合受到最强抑制,这可能是由于其有利的能带对齐。

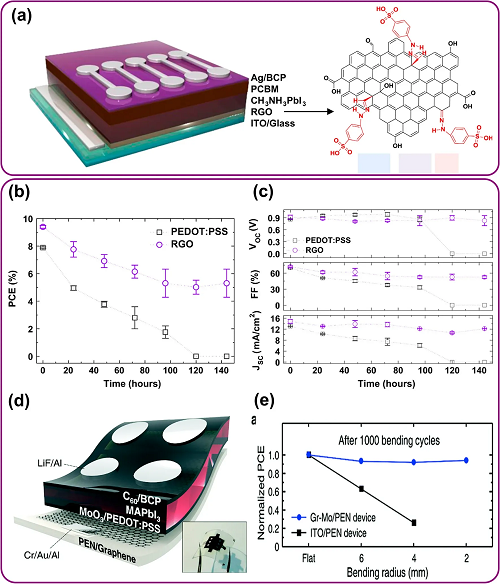

图6围绕2D材料在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中优化电荷传输、提升器件效率与稳定性展开,通过结构示意图、稳定性测试曲线及柔性器件性能验证,介绍了2D材料对PSCs电荷传输、长期稳定性及机械柔韧性的改进作用。

图6a在 MAPbI₃ PSCs 中,RGO 作为空穴传输层(HTL),高载流子迁移率可高效空穴传输,宽禁带减少能量损失以提升开路电压(Vₒc),且与钙钛矿强界面附着力奠定稳定性基。

图6b-c中,对比 PEDOT:PSS 基器件,50% 湿度下,PEDOT:PSS 因酸性致钙钛矿分解、腐蚀 ITO,120 小时内 PCE 归零;RGO 阻挡氧和水汽,140 小时仍保 6% 初始效率,提高了器件的长期稳定性。

图6d-e中石墨烯 / PEN 基底柔性器件,π 电子体系保障电荷传输,强 C-C 键抗弯曲。1000 次弯曲循环后,ITO/PEN 因脆性 PCE 降超 50%,Gr-Mo/PEN 在 2mm 半径下仍保 90% 初始效率,适配柔性场景。

图6 优化电荷传输以提高效率和稳定性。(a)MAPbl3 PSC中的RGO示意图;(b)(c)基于PEDOT:PSS和RGO的器件的长期稳定性测试,结果表明由于RGO与钙钛矿层之间的界面粘附力强,RGO表现出优异的化学稳定性,并有效防止钙钛矿层降解;(d)石墨烯基柔性PSC示意图,其中石墨烯离域π电子促进了高效的电荷载流子传输,而强C-C键提供了卓越的柔韧性和抗弯曲应力能力;(e)具有不同弯曲半径的ITO/PEN和Gr-Mo/PEN器件的归一化PCE;与ITO相比,Gr-Mo/PEN器件表现出显著的柔韧性和稳定性,并在1000次弯曲循环后保持了90%的一次效率,ITO具有固有的脆性,导致ITO/PEN器件的裂纹形成和电导率破坏,导致循环弯曲过程中PCE显着下降。

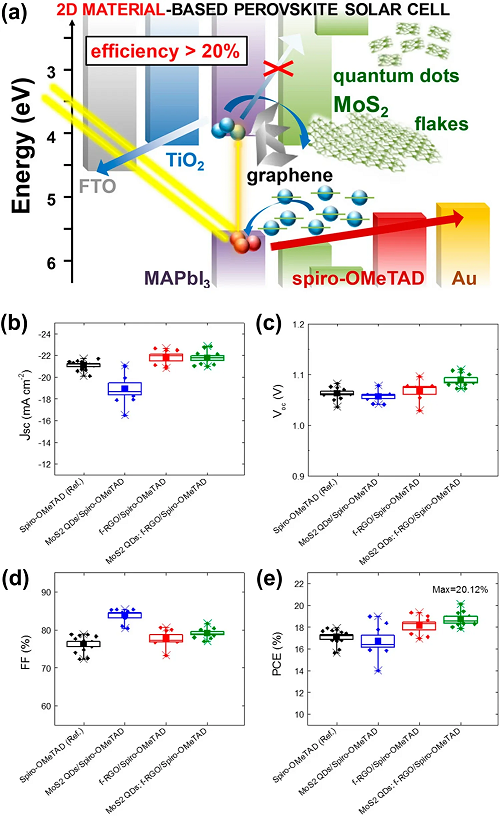

图7聚焦 2D 材料在提升钙钛矿太阳能电池(PSCs)功率转换效率(PCE)的作用,以MAPbI₃基PSCs为研究对象展示了2D材料修饰后的器件能级结构。2D材料通过调控能级匹配,减少钙钛矿与传输层间电荷传输的能量壁垒,促进空穴高效传输并抑制电子反向复合,为效率提升提供热力学支撑。通过器件光伏性能对比,改性后器件的电流密度(Jₛc)、开路电压(Vₒc)、填充因子(FF)均提升,证实2D材料通过协同优化具有电荷传输、降低复合损失,显著提升器件效率的作用。

图7. 2D材料在改善太阳能电池PCE中的作用。(a)用2D材料修饰的MAPbl3 PSC中的能带排列。(b)-(e)包含2D材料夹层的PSC的光伏性能,显示电流密度、Voc、FF和PCE。

4.2 基于二维材料的有机太阳能电池(OSC)

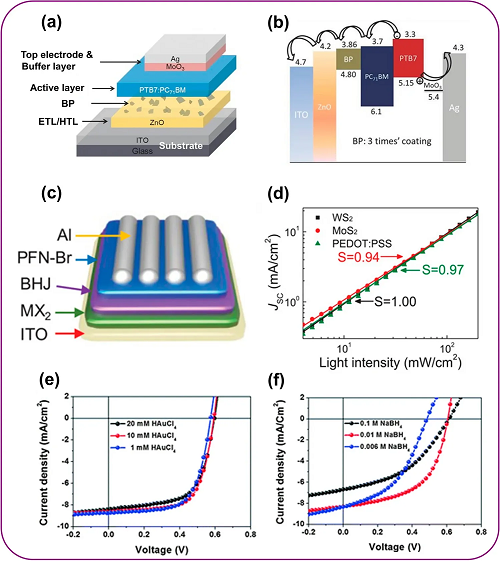

图8围绕2D材料作为电子传输层(ETL)或空穴传输层(HTL)减少有机太阳能电池(OSCs)电荷复合、提升性能展开。图8a-b为溶液法制备的超薄BP(10nm)作为ETL,在OSCs中形成能级梯度,填补活性层与电极间的能量差,减少电子传输损失,使得平均增强率提高了11%,从而使光电转换效率提升至8.18%。

图8c-d通过液相剥离的WS₂、MoS₂作HTL,WS₂通过溶液法改性功函数,促进空穴从活性层向电极转移。光强度对Jsc的影响表明基于WS₂的HTL表明,WS₂基器件斜率S=1(接近理想值),复合最少,优于MoS₂(S=0.94)和PEDOT:PSS(S=0.97)。

此外,图8e-f通过掺杂MoS₂优化能级对齐,p型或n型掺杂的 MoS₂分别作HTL或ETL,通过调控功函数优化与相邻材料的能级匹配,OSCs的PCE从2.8% 提升至3.4%,证实掺杂可改善电荷传输、减少能量损失。

图8. 2D材料作为HTL和ETL的性能优化。(a)溶液处理的BP作为ETL的器件结构及(b)能带结构示意图,在活性层和电极之间产生能量梯度,以实现电子的高效流动,BP薄片创建级联能带排列,以促进更平稳的电子传输并最大限度地减少能量损失;(c)示意图使用液体剥落的MX₂作为HTL来增强PCE,通过调控MX₂的功函数,以促进空穴从活性层向电极的高效转移;(d)不同细胞类型中的双分子重组损失以及光强度对Jsc的影响表明基于WS₂的HTL表明,S值为1表明了近乎理想的情况,与Jsc和光强度之间的线性关系偏差最小;(e)-(f)以p掺杂和n掺杂MoS₂作为HTL和ETL的器件的J-V曲线说明调控功函数可优化性能和增强器件内电荷传输。

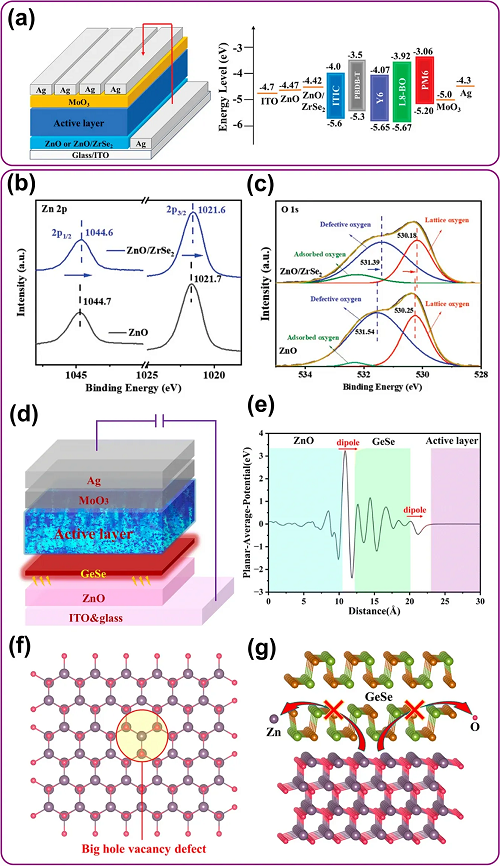

图9d-g 介绍了GeSe修饰 ZnO构建复合ETL抑制缺陷:GeSe与ZnO形成复合ETL,通过界面电子转移(GeSe向ZnO转移电子)减少ZnO表面缺陷。差分电荷密度分析显示界面电子积累,可钝化氧空位等陷阱态;ZnO极性表面易形成空穴空位缺陷,GeSe通过稳定晶体结构抑制缺陷生成,减少电荷散射,提升电子从活性层到ETL的传输效率,改善器件稳定性。

图9. 降低功函数和界面势垒。(a)ZrSe2修饰的ZnO ETL和能带结构;用于减少有源层和ETL之间的功函数和界面势垒,以有效收集电子;(b)-(c)Zn 2p和 O 1s的XPS光谱对比;(d)ZnO和GeSe复合ETL的结构示意图,ZnO通过用2D GeSe改性来降低ZnO表面的缺陷密度;(e)复合结构ZnO和GeSe的电子密度变化;(f)由于电荷不平衡和不稳定位点的产生,ZnO极性表面形成大空穴缺陷;(g)2D GeSe防止ZnO缺陷空位的形成,以稳定晶体结构并减少缺陷的形成。

4.3 基于二维材料的有机太阳能电池(OSC)

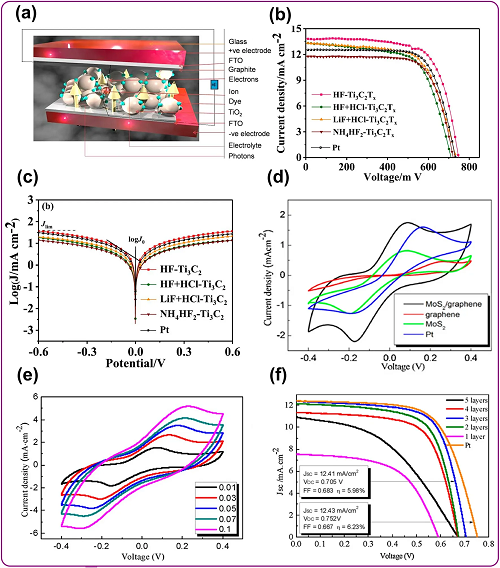

图 10 聚焦 2D 材料作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)对电极(CE),以 Ti₃C₂ MXene、MoS₂/石墨烯体系替代传统Pt CE,提升效率与稳定性。

在DSSCs结构中(图 10a),CE 需催化I₃⁻还原为 I⁻,这对电解质中氧化还原介体的再生至关重要,而氧化还原介体的再生对于染料敏化太阳能电池的持续运行必不可少。

Ti₃C₂ MXene CE 性能(图 10b、c):不同刻蚀剂制备的 Ti₃C₂中,HF蚀刻工艺提供了扩大的界面面积,促进了氧化还原物质的快速质量传输,并最大限度地减少了电极-电解质电荷转移电阻,从而改善了电子转移动力学。塔菲尔极化通过测量显示电极电位偏离其平衡值的过电位与测量 CE 处电荷转移电阻的电流密度之间的关系来评估电化学反应的动力学,塔菲尔极化曲线显示其电荷转移电阻低,I₃⁻还原动力学接近Pt。

图10d-f显示了MoS₂/ 石墨烯复合CE的优势,石墨烯加速电子传输,MoS₂提供活性位点,通过二者协同作用,CV显示其阴极电流密度超纯组分及Pt;J-V 曲线表明厚度调控可优化 PCE,成本与稳定性优于Pt。

图10. 基于2D材料的对电极(CE)提高效率和稳定性。(a)采用电解质和对电极的DSSC横截面的3D示意图;(b)四种不同的Ti₃C₂ MXene CE和Pt CE的J-V特性。HF蚀刻Ti₃C₂ MXene CE的Jsc最高是由于三碘化物还原的电催化活性提高,HF蚀刻工艺优化了孔隙结构,创造了更大的界面面积,并促进了氧化还原物质的高效传质;(c)在黑暗条件下,电解液中由四个Ti₃C₂ MXene和Pt对电极的相同对组成的对称电池上的Tafel极化,以及从阳极和阴极Tafel区域的交点计算的交换电流密度;(d)以10 mV s⁻1的扫描速率对MoS₂/石墨烯、石墨烯、Pt和MoS₂ CE进行的CV显示,由于电荷转移动力学的改善和阴极电流的增加,MoS₂/石墨烯CE的阴极电流密度增强;(e)MoS₂/石墨烯复合材料在不同扫描速率下的CV。阴极和阳极峰值电流系统地变化,因为扫描速率增加并分别向更多的负电位和正电位移动;(f)不同厚度的Pt和MoS₂/石墨烯CE的DSSC的J-V特性。在较高的扫描速率下,双层充电电流变得更加显着,从而影响测量的峰值电位。

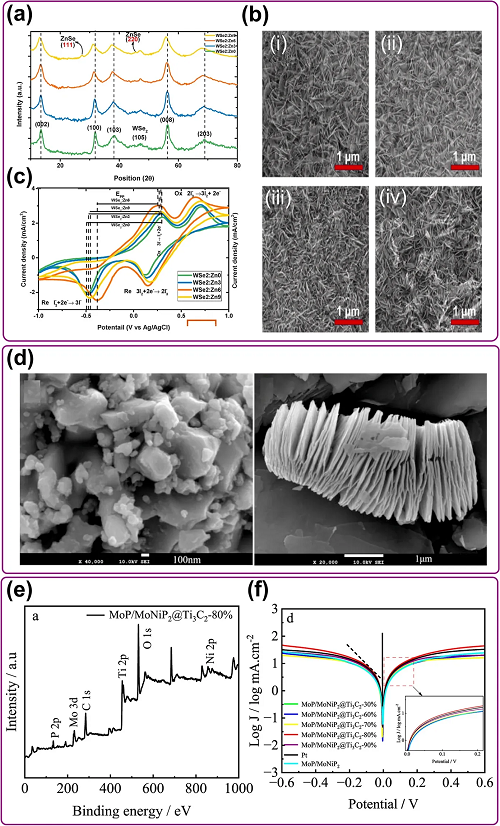

图11围绕2D材料基对电极(CE)提升DSSCs的电催化活性展开,以锌(Zn)掺杂二硒化钨(WSe₂)、MoP/MoNiP₂@Ti₃C₂复合体系为例,介绍了2D 材料及复合材料对 I₃⁻还原反应的催化优化作用。

图11a-c为Zn 掺杂 WSe₂ CE 的结构与催化性能,XRD(图11a)证实 Zn 掺杂 WSe₂为纯六方相,仅高掺杂(WSe₂:Zn₉)出现ZnSe杂相;FESEM(图11b)显示其纳米片状结构,增大催化比表面积;CV曲线(图11c)表明WSe₂:Zn₆ CE阴极电流密度最高,因Zn掺杂增加活性位点、提升导电性,加速I₃⁻还原,减少电荷复合。

图11d-f 为MoP/MoNiP₂@Ti₃C₂复合 CE 的催化优势:SEM(图 11d)显示MoNiP₂/MoP 纳米颗粒分散均匀;XPS(图 11e)证实 Ti、C、Mo 等元素存在,证明复合成功;塔菲尔曲线(图 11f)显示该复合材料因 “柱撑效应” 形成多孔结构,利于 I₃⁻扩散,提供更多活性位点,I₃⁻还原催化效率显著提升,从而对DSSCs性能优化。

图11. 基于2D材料的CE可提高电催化活性。(a)WSe₂:Zn₉、WSe₂:Zn₆、WSe₂:Zn₃和WSe₂:Zn₀的XRD光谱证实了所制备电极中纯六方相WSe₂的形成;(b)(i)WSe₂:Zn₀、(ii)WSe₂:Zn₃、(iii)WSe₂:Zn₆和(iv)WSe₂:Zn₉对电极(CE)的FESEM图像显示,电极层由WSe₂纳米薄片组成,这有助于增大电化学反应的表面积;(c)不同对电极的CV曲线呈现出阳极峰和阴极峰,其中WSe₂:Zn₆对电极由于催化活性增强且存在活性位点促进电子转移过程,表现出更高的电流密度;(d)不同尺寸的MoNiP₂/MoP纳米颗粒的SEM图像;(e)MoP/MoNiP₂@Ti₃C₂-80%的XPS光谱,包含Ti、C、Mo、O、Ni和P元素;(f)不同对电极的塔菲尔曲线评估了还原I3−的催化能力,且MoP/MoNiP₂@Ti₃C₂-80%材料为I3⁻的还原提供了活性位点,从而提高了催化效率,这是因为MoP/MoNiP₂嵌入Ti₃C₂ MXene中形成了更开放的多孔结构,有利于I3−扩散到电极表面。

V 结论

本文全面总结了利用2D(2D)材料的光伏技术的最新进展,综述了2D(2D)材料作为空穴传输层、电子传输层和对电极在钙钛矿太阳能电池(PSC)、有机太阳能电池(OSC)和染料敏化太阳能电池(DSSC)中的多功能作用。2D材料卓越的电子、光学和结构特性能够增强电荷传输、能级对准、缺陷钝化和化学稳定性,是提高太阳能电池效率的关键因素。在PSC中,2D材料有助于更好的钙钛矿结晶、减少缺陷和高效的电荷传输。在OSC中,2D材料通过调整功函数和界面势垒,有助于减少复合损耗并改进界面工程。对于DSSC,2D材料作为具有成本效益的对电极,表现出有希望的电催化性能,有助于提高稳定性和器件性能。尽管2D材料在光伏器件应用中取得了飞速的发展,但仍存在一些挑战,包括一些2D材料的光吸收有限、对缺陷的敏感性以及大规模制造的困难。

要突破当前 2D 材料在光伏应用中的瓶颈,需突破器件制备的核心难题:通过界面工程优化能级匹配与电荷传输路径,借助掺杂策略调控载流子浓度与功函数,依托表面改性钝化缺陷态、抑制界面复合,再结合可扩展合成技术实现大面积、高质量2D薄膜的低成本制备等,推动 2D 材料光伏器件从实验室走向实际应用。而要充分释放 2D 材料在下一代高效稳定光伏技术中的潜力,需整合材料科学、电化学、光学工程与器件设计等多领域优势,从原子级结构调控到模块集成应用形成完整研究链条,才能真正突破性能、稳定性与成本的多重限制,让2D材料驱动光伏技术实现跨越式发展。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 六国合作综述:2D材料在光伏领域的新兴作用、效率提升与未来展望

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 广西大学何辉等: 密闭空间里能保障生命的“碳管家”微纳米机器人

广西大学何辉等: 密闭空间里能保障生命的“碳管家”微纳米机器人 NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(三)

NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(三) NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(二)

NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(二) NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(一)

NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(一)