研究背景

三维微/纳米加工技术是一项强大的精密应用技术。虽然增材制造具有成本效益且广泛普及,但其往往缺乏纳米级精度,并且受限于可兼容热塑性聚合物的种类较少。以3D打印聚合物骨架为模板的辅助制备方法,为拓展可用材料种类提供了新途径,可以实现定制化的能量存储与传感器件架构,对电极的几何形状、质量负载和孔隙率进行调控。然而,这种方法在控制表面孔隙率时可能遇到困难,而孔隙率的精确调控对开发先进电化学材料至关重要。在这些应用中,孔隙结构直接影响物质传输和反应性能,因此需要对多级孔隙结构实现精确调控。设计兼具可持续性与分级孔结构的碳基电极极具挑战性,因为这要求材料在原子尺度与宏观层面均具备良好兼容性。此外,实现多级孔隙结构的可控调控也很难。将增材制造与拓扑优化相结合为解决方案提供了可能,不仅能制造出超越传统工艺复杂程度的结构,还具备快速制备和灵活设计的优势。与此同时,计算流体力学(CFD)模拟在优化电化学池中的流体分布、实现高效反应物传输和产物移除方面也起到关键作用。这些模拟可以指导微结构流通电极等电极结构的设计,从而提升储能系统的功率效率。

3D-Printed Boron-Nitrogen Doped Carbon Electrodes for Sustainable Wastewater Treatment via MPECVD

Iwona Kaczmarzyk, Malgorzata Szopińska, Patryk Sokołowski, Simona Sabbatini, Gabriel Strugala, Jacek Ryl, Gianni Barucca, Per Falås, Robert Bogdanowicz and Mattia Pierpaoli*

Nano-Micro Letters (2025)17: 311

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01827-9

本文亮点

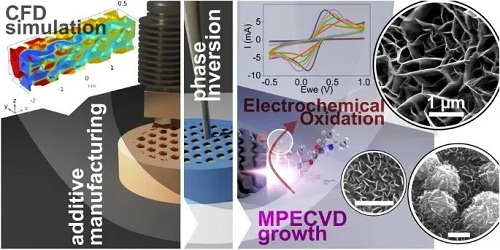

1. 本文提出了一种结合3D打印、相转移和微波等离子体增强化学气相沉积的新方法。该技术能够实现对碳基电极微观和纳米尺度结构的精确调控,为可持续且高性能的废水处理应用提供了新的可能性。

2. 所合成的三维碳骨架富集了B、N掺杂的碳纳米结构,在β受体阻滞剂的电化学氧化过程中表现出优异的性能。通过计算流体力学模拟优化了电极设计,从而提升了质量传递效率和反应动力学。

3. 本研究为去除废水中新兴污染物提供了一种可持续、可规模化的解决方案。无催化剂的制备方法简化了电极制造过程,并降低了材料污染的风险,使其成为先进水处理领域极具前景的技术。

内容简介

三周期最小曲面(TPMS)是一类具有零平均曲率、高比表面积体积比的周期性结构,在催化和换热器等领域具有广泛应用。在电极设计中,TPMS结构能够提供高孔隙率和优化的结构特征,大幅提升质量传递性能,为反应提供丰富的表面位点和高效的物质传输通道。然而,尽管TPMS结构在理论上优势突出,实际应用于电化学器件时,仍需材料能够在微观和纳米尺度上实现精准构筑。以相转移辅助成型法(phase inversion-assisted molding)制备聚丙烯腈(PAN)多孔结构为一条可行路径,可获得在碳化后兼具TPMS优点的多孔导电骨架。相转移法是制备多孔聚合物结构的常用技术,其原理为将聚合物溶解于溶剂中,浇铸薄膜后再浸入非溶剂浴中,溶剂交换速率决定了最终结构的孔隙率。PAN因其优异的化学稳定性以及便于碳化形成纳米结构碳材料的特性,在该过程中被广泛应用。尽管许多热塑性聚合物不耐高温或力学稳定性不足,PAN则为增材制造提供了坚固且导电的碳骨架,从而突破了材料适用性的瓶颈。

近期的研究主要关注于在碳纤维上生长一维碳纳米管(CNTs)或掺杂金属纳米颗粒以提升电化学性能,但这些研究大多仍局限于一维结构。将研究拓展至二维纳米结构(如碳纳米墙,CNWs)则为功能材料开发带来了新的可能性。先前研究已经证明,在微波等离子体化学气相沉积(MPECVD)过程中,将CNWs涂覆于碳化PAN纤维表面可提升其结晶度与电化学性能,因为热解具有操作简便、可规模化、易于产生丰富缺陷及为金属催化剂提供锚定位点等优点。此外,PAN纤维由于结构形态限制,仅能获得一维形貌,因此亟需开发新方法以制备PAN基三维结构。一种有前景的方案是将3D打印与湿法纺丝相结合,这不仅可实现更复杂的几何形貌,还可兼容更多种类的聚合物材料。然而,目前该方法仍受限于可用材料的种类。将拓扑优化的3D打印结构应用于废水处理也是一个尚未被充分探索的领域。欧盟最新城市废水指令要求去除废水中的有机微污染物,这进一步推动了创新处理技术的发展。电化学氧化因其能够去除多种有机污染物,有望取代臭氧、活性炭等传统工艺,被视为潜力巨大的解决方案。但现有工艺所用电极多依赖关键原材料,且多采用流经式(flow-by)模式,效率受限。波兰格但斯克工业大学Mattia Pierpaoli团队将碳基电极与流通式(flow-through)结构结合,可通过延长反应时间显著提升有机污染物的去除效率。

图文导读

为应对上述挑战,本研究提出了一种合成三维碳骨架并富集B、N掺杂碳纳米结构的新方法,用于先进药物电化学氧化。我们对所制备电极在三种β受体阻滞剂(普萘洛尔、阿替洛尔和美托洛尔)电化学氧化中的表现进行了评估。通过UHPLC/MS分析转化产物,揭示了不同电极结构下的降解路径,为污染物去除的机制和效率提供了重要见解。通过CFD对包括TPMS和三维分形结构在内的15种模块化结构进行了模拟,基于高比表面积、增强混合和低压降等性能,筛选出5种最佳设计用于高效电化学氧化。随后,在无催化剂条件下,直接在PAN碳骨架表面生长多种碳纳米结构。利用田口实验设计(Taguchi design)优化MPECVD生长条件,以获得最佳电化学性能。无催化剂生长简化了制备流程,也降低了材料污染风险。本研究实现了从材料设计到制备的全过程优化,展示了上述创新手段在高效可持续电极材料及先进水处理应用中的巨大潜力。

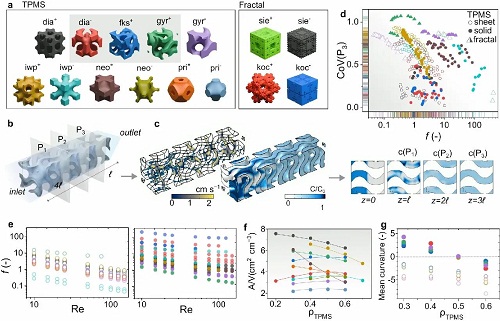

I 基于CFD仿真的支架拓扑优化

对每一种选定的三周期最小曲面(TPMS)和分形结构(见图1a),均建立了一个尺寸为4 × 1 × 1 cm的模型,用以代表流体实际占据的体积。图1b展示了gyr⁺结构在δ = 0.4时的一个示例。经过数值模拟后,对每种结构的水力性能和混合效率进行了评估(见图1c)。图1d显示了所有CFD模拟结果中,摩擦因子与变异系数(CoV)在距离入口3ℓ处的关系。处于该图左下象限的几何结构更为理想,因为它们在模型表面上展现出较低的流动阻力,同时具备更优的混合性能。值得注意的是,基于分形的模型(三角形标记)要么混合效果较差(且f值最低),要么混合效果最好(CoV最低)但f值最高。图1f给出了不同δ值下各几何结构的表面积/体积(A/V)比。基于这些结果,选择了dia⁻、fks⁻和gyr⁺三种结构,同时还包括了表面积/体积比最高和最低的dia⁺与pri−。对于固体网络结构,当δ = 0.5时,其表面积/体积比最大;而对于以片层为基础的TPMS结构,随着密度增加,该比值会单调下降。图1e展示了TPMS结构中摩擦因子(f)与雷诺数(Re)之间的相关性,可以看出“片层”结构的摩擦系数最低。此外,随着TPMS表面厚度增加,结构会出现非零的平均曲率,但在较薄的“片层”结构或空隙率为50%的“固体”结构中,平均曲率趋于零(见图1g)。

图1. CFD模拟结果。a 所评估的TPMS和分形1×1×1单元;b 计算域以及用于评估变异系数(CoV)的三个截面位置;c 实体域内的速度和归一化浓度分布图;d 各几何结构的CoV(P3)与摩擦因子f的关系图;e CoV(P3)对雷诺数(Re)的依赖性;f 湿润表面积/体积比的变化曲线;g TPMS厚度下平均曲率的变化趋势。d–g中符号颜色与a中TPMS的颜色对应。

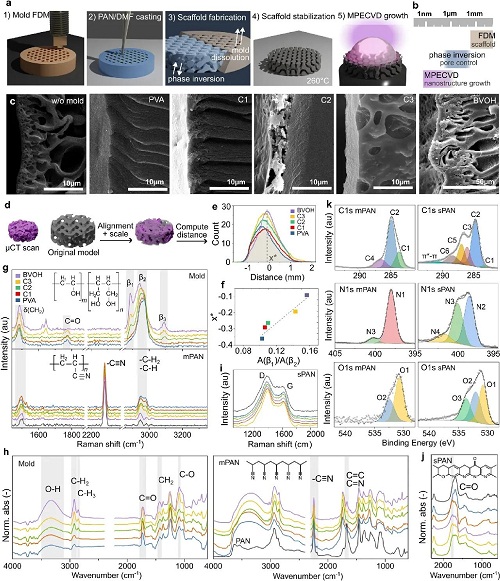

II 支架合成:相位反转辅助微成型

模板采用熔融沉积成型(FDM)3D打印工艺,使用多种市售耗材制备,并随后用于支架铸造,如图2a所示。分级孔隙结构的调控策略见图2b。3D打印的参数设置参考了耗材生产商的推荐。模板成型后,将其浸泡于水中,以促进模板的溶解以及溶液中溶剂向水浴的转移。聚丙烯腈(PAN)由线性丙烯腈重复单元组成,其稳定化过程中会转变为具有共轭双键和交联网络的阶梯聚合物。随后经过高温热解,形成石墨化结构。通过能谱(EDX)检测,所有成型样品中都检出有铝(Al)残留(见表S4)。不同耗材的组成会影响相转移过程,最终导致不同类型和尺寸的孔隙结构(见图2c)。特别地,与PVA模板相比,BVOH模板产生了更大的孔隙。为考察所得结构的几何形貌和孔隙特征,使用了微型计算机断层扫描(μCT)。每个样品的三维成像及其对应的二维截面图见图S1。空隙和孔洞被高亮显示,以便清晰对比不同支架间的孔隙率和结构变化。图2d展示了一个具有代表性的μCT重建模型(BVOH),右侧为原始设计模型。为对比不同模板成分的影响,使用CloudCompare软件对μCT重建模型进行了与原始模型的对齐和尺度归一化。实际模型与数字模型之间的距离被计算出来,其分布高度被归一化至μCT估算的总体积,如图2e所示。有趣的是,分布呈现不对称性,且随着BVOH含量(以A(β1)/A(β2)表示)增加,峰值逐渐靠近零(图2f)。这表明,乙烯醇混合物中较高的丁二醇含量可最大程度减少成型样品的变形。体积收缩分析结果显示,纯BVOH样品收缩率最高(82.4%),而其他样品收缩率相近,平均为72.5%(标准差1.5%)。

采用傅里叶变换红外(FTIR)和拉曼光谱分析对耗材的组成进行了研究。虽然5种样品的光谱轮廓相似,但它们实际上由不同比例的聚乙烯醇(PVA)和丁二醇乙烯醇共聚物(BVOH)组成。在模板的拉曼光谱(图2g顶部)中,最强的谱带位于2945 cm⁻1,对应–CH₂的伸缩振动。有趣的是,在[β1]和[β2]处出现的两个峰似乎与含有丁二醇的样品相关。这两个峰很可能对应聚合物链中亚甲基(CH₂)基团的C–H伸缩振动,提示与丁二醇含量有关。FTIR光谱(图2h左)进一步确认了模板的组成。尽管5种样品的红外光谱轮廓相似,但两者均有PVA和BVOH的存在。3345 cm⁻1的强吸收带与羟基(OH)有关,2921和2848 cm⁻1的强带分别对应CH₂和CH的伸缩振动。1094 cm⁻1的谱带与C–O伸缩振动有关,可与PVA的结晶度相关。在溶解模板并去除溶剂后铸造聚丙烯腈(PAN),所得拉曼光谱(图2g底部)除出现强烈的C≡N峰外,各样品间基本无明显差异。傅里叶变换红外光谱(图2h右)也显示出PAN特征吸收峰,分别位于2244、1668、1453、1360和1251 cm⁻1。这些谱带存在微小的位移,可能是PAN与PVA/BVOH模板之间发生了化学作用所致。此外,1734 cm⁻1处的羰基吸收峰进一步证明了模板中PVA和BVOH残留的存在。

经过稳定化处理后,拉曼光谱(图2i)中只剩下D和G带,说明无论使用哪种模板,都形成了阶梯状热固性结构。稳定化过程中,PAN分子中的腈基(C≡N)发生环化或与氧反应,形成含氧官能团(如羰基C=O和羟基–OH)。图2j展示了稳定化后光谱,突出表现出分子结构,特别是烃链部分的变化。尽管分子发生了变化,PAN的三键特征峰仍然存在但强度降低。1600–1800 cm⁻1间新不饱和键的出现,以及PVA和BVOH的原有结构的消失,都表明氢原子的去除促进了不饱和键的形成并增强了共轭性(如图2k所示)。

图2. 碳骨架模塑。a 3D打印模具成型工艺的示意图;b 电极结构调控的示意图;c 不同模具浇铸PAN横截面的SEM图像;d 评估其与数字模型相似性的分析流程;e 计算得到的距离分布;f 距离分布峰位与拉曼峰比值的关系。g 3D打印模具的拉曼光谱,h FTIR光谱,i、j 模塑后PAN及其稳定化后的拉曼和红外光谱。k 模塑PAN(mPAN)和稳定化PAN(sPAN)的高分辨率C 1s、N 1s 和 O 1s XPS光谱。

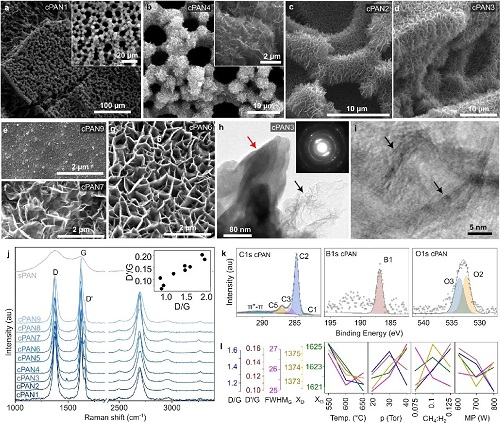

III MPECVD-辅助纳米结构生长

具体的生长条件详见补充材料,优化过程中采用了L9田口正交阵。这一方法可以高效研究四个因素(温度、压力、微波功率和气体组成)在三个不同水平下的影响。通过SEM分析发现,在同步热解和CVD生长后,由于等离子体对外部碳层的刻蚀作用,在平面和开放孔隙内均形成了不同类型的碳纳米结构(见图3a–g)。已有文献报道,CVD过程可以通过生长碳纳米管(CNTs)、类纤维结构或二维纳米结构,以及将无定形碳转化为石墨化碳,显著提升材料的电导率。本研究中,主要观察到的是垂直于表面的石墨化片层,也称为碳纳米墙(carbon nanowalls, CNWs)。在碳纳米墙发育良好的样品(cPAN2、cPAN3和cPAN5)中,这些结构在平面和粗糙的开放孔隙表面上均匀分布,说明特定的条件有利于不同表面形貌上纳米墙的均匀生长。相比之下,cPAN1、cPAN4、cPAN6和cPAN7样品表现出多样的纳米结构,包括发育不良的BCNWs、花瓣状结构和球状聚集体,这似乎依赖于局部的等离子体暴露和温度梯度(见图S4)。例如,cPAN1样品同时出现了发育不良的BCNWs和花瓣状纳米结构,暗示B自由基不足或温度过低阻碍了纳米墙的有效成核。类似地,cPAN8和cPAN9样品的纳米结构极不发育,表现为零星、短小且卷曲的纳米墙,说明高加热温度、低微波功率及高压力条件并不利于生长过程。相反,cPAN4样品上部表现出发育良好的垂直纳米墙,而下部则表现出类似前驱体贫乏条件下生长的结构,表明等离子体暴露的变化会影响纳米结构的均匀性。对比之下,cPAN5样品在所有表面都表现出均匀的纳米墙状结构,说明等离子体分布的影响较小,有利于形成一致的纳米结构形貌。cPAN6和cPAN7样品表现为短粗的纳米墙和球-花瓣聚集体,cPAN7样品在平面表面上有清晰的花瓣状结构,在粗糙表面上则分布均匀,进一步说明表面形貌对纳米结构形成的影响。条件分析显示,高温和低等离子体功率通常会抑制纳米墙的形成,导致结构零散、短小且粗大。而较低温度和较高腔体压力则有助于纳米结构在骨架表面的均匀分布。值得注意的是,低压(20 Torr)和较低的二硼烷浓度下更易诱导纳米花瓣状结构的形成。

图3h、i中的TEM图像为B、N共掺杂碳骨架的纳米结构提供了重要信息。图3h显示了体积较大的(红箭头)和较薄的(黑箭头)纳米墙状结构,这些都是MPECVD过程中掺杂硼元素促进有序石墨结构形成的直接结果。层状结构提升了电化学比表面积并加快电子传输,有助于提高电催化性能。选区电子衍射(SAED)和高分辨率(HR)TEM分析进一步揭示了纳米结构的结晶性及其晶格结构。特别地,图3h插图为同一区域的SAED衍射图,离散环上的衍射斑点对应的晶面间距(0.337、0.203、0.167和0.118 nm)可与石墨的衍射数据(ICDD卡号41-1487)对应。图3i则为一个折叠的薄纳米墙的高分辨TEM图像,其中可清晰分辨晶格面(黑箭头),其面间距约为0.34 nm,与石墨(002)面(d(002)=0.337 nm)完全一致。这些结果说明所制备的碳纳米结构具备结晶性,并呈现石墨晶格。

我们系统考察了合成参数对拉曼性质的影响(见图3j)。D带来自sp2碳原子环呼吸模式,反映结构中的缺陷和无序度;G带则对应石墨材料中sp2碳键的面内伸缩振动。D’带(1620 cm⁻1)同样是缺陷激活的,属于谷内双共振拉曼过程,与D带关联但涉及不同的散射机制。D带对各类缺陷(如边界和sp3杂化)较为敏感,而D’带更敏感于点缺陷和晶格平移对称性扰动。压力变化对拉曼性质的影响虽较小但仍可察觉:在MPECVD合成石墨烯时,升高压力会在石墨烯晶格中引入应力和无序,使G和D峰蓝移(压缩应力),G峰变宽(见图3l),但D’/G比保持不变、D/G比略微降低,说明这主要影响与边界无关的缺陷。温度影响则更显著:合成温度升高会导致石墨烯晶格应变增大,使G、D峰红移。D/G强度比下降且G峰半高宽略减,说明应变增大并未显著提升缺陷密度。此外,在MPECVD合成石墨烯时增加CH₄含量可获得更有序、缺陷更少的结构,表现在ID/IG和ID’/IG比值的降低,这可能源于CH₄同时作为碳源和刻蚀剂,合适浓度可平衡缺陷生成和去除。最后,提高微波功率会增加石墨烯的缺陷数量,同时促进更有序的晶体结构。D和D’峰都来源于缺陷,相对G峰的增强意味着无序度提高,但G峰半高宽减小又说明晶体结构更均匀有序,键长与键角分布更集中。这种现象表面上看似因无序度提升而收缩,实则与骨架表面富含边缘的碳纳米墙典型形貌有关。

D带和D’带强度同时升高说明石墨或石墨烯材料中缺陷密度较高,结晶质量较差、无序度较大。A(D)/A(D’)=10则说明CVD样品主要以sp3杂化相关缺陷为主,空位型缺陷较少。而如果以边界缺陷为主,则更合理的比例应约为3。PAN碳化后其化学结构发生显著变化,如C 1s和O 1s的XPS谱(图3k、表S5)所示。该过程使sp2杂化碳比例增加,C1s谱中sp2峰强度增强,同时C–N和C=N相关峰减弱,说明氮含量降低。O 1s谱中峰强度下降,反映材料中氧含量减少。由于碳化过程中引入了硼,B1s谱中可观测到B–C键的存在。

图3. MPECVD生长纳米结构的表征。a–g cPAN的SEM图像;h 碳基纳米结构的明场TEM图像,显示体积较大(红色箭头)或较薄(黑色箭头)的纳米墙状结构及其对应的SAED衍射图(插图);i 折叠薄纳米墙状结构的高分辨TEM图,显示石墨的晶格面(黑色箭头);j 稳定化处理后的拉曼光谱;k C 1s、B 1s 和 O 1s结合能区间的高分辨XPS光谱,包含峰分解模型;l 影响因子分析图(effect plot)。

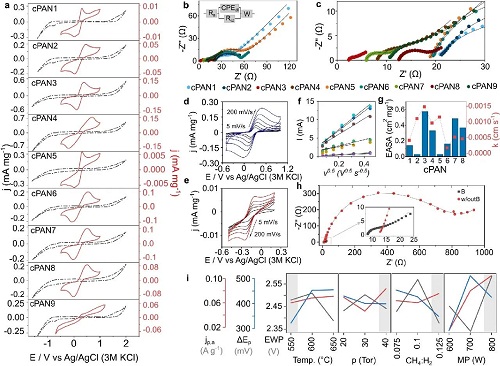

IV 电化学表征

循环伏安(CV)测试在0.1 M PS溶液(pH 7.8)中以50 mV s⁻1的扫描速率进行(图4a灰线)。电位窗口约为2.16 V(cPAN7)到2.70 V(cPAN4)。当电位超过约1.4 V(相对于Ag/AgCl)时,电流上升,表明发生了析氧反应(OER),而MPECVD引发的表面修饰似乎使OER和HER的起始电位发生偏移,略微拓宽了电化学窗口。电位窗口较宽,高氧过电位有助于阳极的高效氧化,这是理想特性,因为能确保输入的电能不会在EO过程中浪费于氧气的生成。随后,采用铁氰化钾/铁氰化钾氧化还原对(一电子可逆体系)对电极的电化学性能进行测试,相关CV曲线见图4a红线。cPAN1、cPAN3和cPAN5电极展现出清晰的氧化还原峰,且峰间电位差较低(分别为268、265和264 mV),表明这些电极的电子转移动力学较其他电极更快。cPAN9的峰值不明显,说明其表面不均一,存在多种不同动力学的复杂反应。此外,cPAN3阳极峰电流强度最高(0.124 mA mg⁻1),阳极/阴极电流比为0.98,显示近乎完全可逆。较高的峰电流值可能与cPAN3电极拥有更高的表面积和更低的材料电阻有关,这归功于表面分布均匀且发育良好的碳纳米墙。cPAN3电极表现出增强的电化学性能,这可能与sp2碳对电活性离子的吸附更容易有关。

此外,CV测试在不同扫描速率(5–200 mV s⁻1)下进行(以cPAN3为例,见图4d、e)。图S5a显示,法拉第过程的阳极与阴极电流均与扫描速率的平方根呈线性关系,证明氧化还原过程受扩散控制。阳极与阴极反应的对称性也说明电子转移过程几乎是可逆的。阳极与阴极峰电流密度对扫描速率的对数斜率分别为0.390(R2=0.996)和0.407(R2=0.997),非常接近理论上扩散控制过程的0.5(图S5b)。对于其他样品,Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻体系中阳极峰电流与扫描速率的对数关系见图S6(数据源自图S7),斜率值(b值)见表S6。阳极斜率范围为0.298(cPAN2)到0.424(cPAN1),均表现出较高线性,说明各种修饰下的过程均为扩散控制。Ru(NH₃)₆2⁻/3⁻氧化还原对同样展现出阳极/阴极电流对扫描速率平方根的线性关系(图S5c),也说明为扩散控制。然而,Ru(NH₃)₆2⁻/3⁻体系中阳极与阴极峰电流存在差异(图S5d),显示其电子转移的可逆性低于Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻。

电化学阻抗(EIS)测试在5 mM Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻和0.05 M磷酸缓冲液(PBS)中进行(图4b、c)。鉴于电极为复杂异质的三维结构,EIS采用修正的Randles等效电路进行建模,包括电解液欧姆电阻(Rs)、电荷转移电阻(Rct)、双电层电容(Cdl)和Warburg阻抗(Zw)。等效电路见图4b内嵌图,Rct拟合值和电活性表面积(EASA)见表S7。电极的Nyquist图在高频段呈扁平半圆,低频段为直线Warburg斜率。半圆直径对应于电极/电解液界面以及孔道的电荷转移电阻;直线段则为Warburg阻抗,反映离子自电解液体相向界面及界面层扩散。Rct范围为1.7 Ω(cPAN3)至38.8 Ω(cPAN5),表明cPAN3电子转移效率最高,电化学性能最优(见表S7)。其中,cPAN3的EASA最高(0.57 cm2 mg⁻1),异质电子转移速率常数(k₀)也最高(0.00159,见图4g)。硼掺杂带来的电荷转移提升在图4h进一步凸显。本研究所有样品均采用B₂H₆进行硼掺杂,只有对照样品(红色标记)未加B₂H₆,以区分硼的作用。

此外,在非法拉第区间,以1 M NaCl水溶液、不同扫描速率下的CV测试估算双电层电容(见图S8)。与其它样品相比,cPAN3的Cdl显著更高(57.0 μF mg⁻1),且呈现良好线性(图S9与表S8),表现出优异的电容性能。这一结果与其高EASA相吻合,证明其表面高度发育且易于利用。

实验采用田口法优化了微波功率、温度、气体流量和压力等关键参数,每个因素设定为三个水平。通过正交阵随机组合,进行L9实验。性能以相关指标评价(见图4j),主效应图用于分析各因素影响。分析结果显示,最低温度、低CH₄/H₂前驱体比例、最高压力和最高微波功率最有利于获得最宽的电化学窗口。类似趋势也适用于铁氰化物氧化还原对的最低峰间电位差,而CH₄/H₂比例和微波功率则相反。最终筛选得到最佳条件为:温度550 °C,压力40 Torr,CH₄流量20 sccm,微波功率700 W,且在此条件下骨架表面形成均匀的碳纳米墙覆盖层。

图4. 电极电化学性能表征。a 在含有5 mM Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻的0.05 M PS溶液中,扫描速率为50 mV/s的循环伏安(CV)曲线;b、c Nyquist图,虚线为实验值,实线为拟合值,插图为修正后的Randles等效电路。不同扫描速率(5、10、25、50、100和200 mV/s)下的CV曲线:d cPAN3在5 mM Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻的0.05 M PS溶液中,e cPAN1在5 mM Ru(NH₃)₆2⁺/3⁺的0.05 M PS溶液中。f Randles–Sevcik分析图,其中阳极和阴极斜率通过对Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻氧化还原对的线性拟合获得;g 所有cPAN样品的电化学活性表面积(EASA)和异质电子转移速率常数(k₀);h B掺杂和未掺杂cPAN在相同MPECVD条件下的EIS对比;i 基于Fe(CN)₆3⁻/⁴⁻氧化还原对的田口分析。

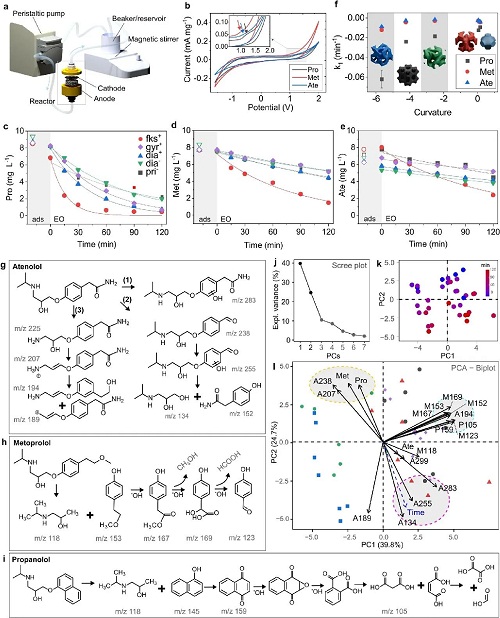

V β-阻滞剂的电化学氧化

通过静电纺丝和3D打印等技术集成结构复杂的材料,已被证明能显著提升其在能源相关领域的应用性能。例如,NiCoP与MXene的3D打印结构结合,显著提升了超级电容器电极的面电容和体积电容。同样,通过定制墨水和耗材配方及孔结构设计的支架,可促进离子的高效传输,实现电极性能的优化。本工作以电极作为阳极,评估了其在普萘洛尔、阿替洛尔和美托洛尔三种β受体阻滞剂(β-blockers)电化学氧化中的表现。阿替洛尔、 美托洛尔和普萘洛尔等β受体阻滞剂作为常用药物,由于广泛使用及其环境持久性,已被检测到存在于废水和地表水中,并可能对不同生物体造成危害。已有研究报道,这些化合物可通过包括电化学氧化在内的高级氧化技术实现降解,•OH自由基在将其降解为更小中间体的过程中起关键作用。

图5a展示了电化学氧化(EO)实验装置,包括用于流体循环的蠕动泵、带磁力搅拌器的烧杯(储液器)以及含阴极和阳极的电化学反应器。EO实验在流通式反应器中进行,工作电极为阳极,阳极为多孔圆柱形电极,直径25 cm、厚度8 mm,阴极为316L不锈钢网,中间以1 mm厚柔性硅胶隔板隔开,防止直接接触,同时确保高效离子传导。反应器中的流向为自下而上,以保证流体分布均匀并有助于气泡的排散。所有电化学测试均采用恒电位仪供电(详细参数见材料部分)。图5b展示了三种化合物的电化学行为,插图放大了0.5–2 V区间,显示了Pro(黑线)、Met(红线)和Ate(蓝线)的不同行为。电化学响应表明三者的降解电位不同。Met和Pro出现氧化峰,而Ate则未被直接氧化。图5c–e展示了在不同电极结构下Pro、Met和Ate的降解情况。实验监测了120分钟内各化合物浓度的变化,结果表明其降解速率与电极几何结构有关。fks+几何结构的电极在β-blockers的降解中表现最佳,降解速率最快,而gyr⁺、dia⁺、dia⁻和pri⁻等结构降解动力学较慢。图5f比较了不同几何电极对Pro、Met和Ate的一级反应速率常数,作为CFD模拟中曲率的函数。Pro的降解最快,这也与Kovács等人(2022)的结论一致。本研究的电极(尤其是fks⁻)与其他碳基电极相比,对β-blockers的去除效率可达75%–99.9%。值得注意的是,多项研究发现硫酸盐电解质的应用可进一步提升降解性能。详细的性能对比见补充材料(表S9)。

降解产物的鉴定对于评估电化学氧化的环境影响至关重要。某些中间产物如醌类和醛类毒性甚至高于母体化合物,因此需进一步处理以确保最终彻底矿化为CO₂和H₂O。采用HPLC–MS/MS在SIM模式下对降解产物进行监测,结果见表S10。Ate、Met和Pro的拟议降解途径分别见图5g–i。三者分子结构相似,均含有带氨基和羟基的氧丙醇胺侧链,因此部分转化产物也可能一致(如Met和Pro均可生成m/z 118)。Ate(图5g)的降解途径可能同时涉及多种机制(路径1–3)。例如,通过羟基化(路径1)形成A283,但质谱无法精确识别羟基自由基攻击的位置,推测其芳环的邻位或间位为易反应位点。路径2涉及酰胺键断裂、羟基化和醚键裂解,酰胺基断裂后,烷基侧链加氧并经•OH转移形成A238(被鉴定为4-[2-hydroxyl-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde),A225为进一步羟基化产物,A134和A152为醚键断裂产物。路径3中,异丙基断裂形成A225,A225可被氧化为A207,随后进一步氧化生成A194和A189。

Met(图5h)降解主要通过自由基对芳基醚的攻击,断裂C–O键,生成3-(propan-2-ylamino)propan-1,2-dion(M118)和4-(2-methoxyethyl)phenol(M153)。M153的进一步自由基裂解生成methyl 4-hydroxyphenylacetate(M167),该化合物继续羟基化生成2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid(V),并释放甲醇。M167氧化后生成4-hydroxybenzaldehyde(M123),并释放甲酸。其苯环的进一步断裂则可生成短链羧酸等小分子产物。Pro(图5i)初步羟基化可能生成1-萘酚(P145),尽管本研究未检测到,但其氧化产物1,4-萘醌(P159)及进一步产物羟基乙酸(P105)均被观察到。据先前研究报道,1-萘酚可降解为邻苯二甲酸,提示萘类化合物首先氧化为苯类衍生物,随后矿化为如马来酸、草酸和甲酸等羧酸。

PCA主成分分析结合HPLC–MS/MS结果,为Ate、Met和Pro的降解路径(图5j–l)提供了关键见解。Met和Pro的降解产物(如A238、A207)随时间呈负相关,而Ate的副产物(如A255、A134、A283、A189)则随时间增加,显示其无论路径(1)、(2)还是(3)均未完全矿化。这提示Ate的降解机制可能不同于结构相似的Met和Pro。所有Met转化产物(除M188外)高度聚集,说明其降解主要由•OH自由基驱动,M188则可能源于其他机制。同样,P159与此类产物聚类进一步支持该假设。此外,PCA还发现一组与时间无关的副产物(M167、M153、M169、M152、A194、P105、M123、P159),说明存在独立于主自由基途径的二级降解过程。这些结果凸显了降解机制的复杂性,并强调•OH自由基在反应中的主导作用。PCA还提示Ate的降解除初始自由基攻击外,还可能涉及其他步骤,使其与Met和Pro存在机制差异。

图5. EO测试结果。a 实验装置示意图;b 电极在存在普萘洛尔(Pro)、美托洛尔(Met)和阿替洛尔(Ate)时的循环伏安曲线(CV);c–e 三种化合物在EO测试过程中的浓度变化;f Pro、Met和Ate一级动力学氧化速率与TPMS曲率的相关性;g–i 提出的降解路径;以及主成分分析(PCA)结果:j 碎石图(scree plot)、k 得分图(score plot,突出时间相关性)和l 双标图(biplot)。

VI 总结

本研究提出了一种新颖且可规模化的策略,通过结合拓扑优化、相转移辅助微模塑和MPECVD技术,实现了具有分级孔隙结构的3D打印碳电极的制备。通过系统的材料与工艺优化,证明了孔隙结构、纳米结构生长和电化学性能均可实现精细调控,从而提升电化学氧化(EO)电极在废水处理中的应用性能。研究发现,微观孔隙结构主要受模板材料组成的影响,而非溶解动力学的差异。具体来说,使用BVOH代替PVA可显著增加电极表面的粗糙度及局部孔隙度,而添加共溶剂(如丙酮)有助于形成弥散的微米级孔隙结构。经过优化的孔隙结构能够缓解热处理过程中的收缩应力,保持电极几何结构的完整性,减少与原始模型的变形。

通过调节MPECVD的合成参数,对电极表面纳米结构的形貌进行了优化,促使垂直取向的石墨化片层生长,从而显著提升了电极的电化学性能。最优MPECVD条件下,电化学活性表面积(EASA)提高了8.5倍,电荷转移速率常数(k₀)提高了6.2倍(相较于未经优化的结构)。此外,分析结果表明,美托洛尔和普萘洛尔的降解途径具有相似的反应机制,而阿替洛尔则表现出不同的转化路径,提示其氧化中间体和选择性存在差异。

本研究开发的高孔隙度、高导电性、具催化活性的电极展现出在规模化、无金属催化剂的电化学水处理中的巨大应用潜力。这一方法不仅提升了污染物降解效率,同时减少了对关键原材料的依赖,为先进废水处理技术提供了有前景且可持续的替代方案。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 波兰格但斯克工业大学Mattia Pierpaoli等:3D打印硼氮掺杂碳电极用于可持续MPECVD废水处理

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 哈工大周伟等综述:脉冲动态电解水助力传质增强、微环境调控与制氢优化

哈工大周伟等综述:脉冲动态电解水助力传质增强、微环境调控与制氢优化 天津大学姜忠义/张润楠&新加坡国立大学张岁等: “门-通道”结构COF支架膜用于高效锂镁分离

天津大学姜忠义/张润楠&新加坡国立大学张岁等: “门-通道”结构COF支架膜用于高效锂镁分离 南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势

南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势 湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略

湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略