研究背景

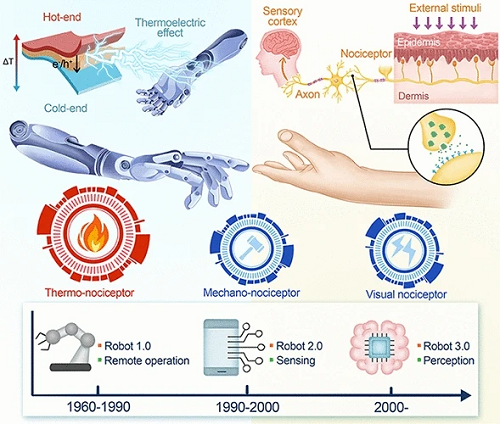

在人工智能、大数据等新一代信息技术的强力驱动下,仿生智能传感技术正迎来革命性发展,为功能材料、柔性电子器件以及人形机器人等前沿领域带来突破性创新。然而,在模拟人类高级生理功能方面,特别是仿生痛觉感知系统的开发仍面临重大技术挑战。作为生命体最重要的自我保护机制,痛觉感知系统通过伤害性感受器网络,能够将外界有害刺激精确转化为神经电信号,经由脊髓向大脑传递危险预警,进而触发复杂的防御性生理反应。目前,基于半导体技术的机械/视觉/化学痛觉感受器的研究已取得重要进展,但温度痛觉感受器的研发仍处于探索阶段,亟需在材料、器件和系统集成等多个层面实现技术突破。

High‑Reliability Thermoreceptors with Minimal Temporal and Spatial Variations Through Photo‑Induced Patterning Thermoelectrics

Chunyu Du, Yue Hu, Xiao Xiao, Farid Manshaii, Lirong Liang, Jun Chen*, Guangming Chen*

Nano-Micro Letters (2025)17: 307

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01821-1

本文亮点

1. 光化学反应制备高性能热电器件:通过结合光化学诱导图案化技术,研究团队成功合成了一体化的p-n集成热电器件。该器件结构紧凑,无需金属连接材料,显著降低了时间和空间上的性能变化,提高了器件的可靠性和稳定性。

2. 高可靠性热电器件模拟温度痛觉感受器关键特征:所制备的热电器件成功模拟了生物温度痛觉感受器的关键特征,这些特性使得器件能够精确感知外部有害热刺激,为仿生温度感受器的实际应用奠定了坚实基础。

3. 仿生温度感受器赋予机器人温度痛觉感知能力:研究团队进一步将热电仿生温度感受器集成到机器人中,构建了具有疼痛感知系统的智能机器人。该机器人能够准确识别外部热刺激,并作出相应的保护反应,展示了在机器人、假肢和人机交互系统中的巨大应用潜力。

内容简介

随着仿生智能传感技术和信息技术的飞速发展,仿生传感器因其在模拟生理功能方面的潜力而成为研究热点。当前,该领域已成功实现了对视觉、听觉等基础感知功能的模拟,但在模拟人体疼痛感知这类涉及复杂神经反馈机制的高级生理功能方面,仍存在显著的技术瓶颈。特别是在实现高精度信号转换以及长期稳定性等关键性能指标上,现有仿生传感器技术尚无法完全满足类人机器人、智能假肢等高端应用场景的严苛要求。这一技术缺口不仅制约了仿生传感器件的应用进程,也成为制约下一代人机交互系统发展的主要障碍。

深圳大学陈光明教授团队与加利福尼亚大学洛杉矶分校陈俊教授团队通过创新的光化学图案化技术,成功开发出具有生物拟态特性的高精度热电温度传感器,该器件能够精准模拟人体温度痛觉感受器的关键功能,包括疼痛阈值识别和自适应响应机制,并成功集成于智能机器人系统,使其具备类似生物体的热防护反应能力,为仿生传感技术在机器人安全防护、智能假肢等领域的应用开辟了新途径。

图文导读

I 光诱导图案化热电材料的制备与性能

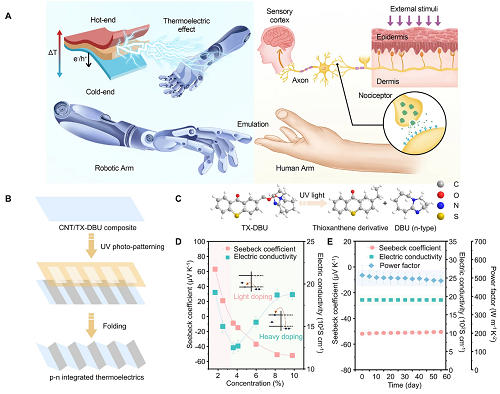

本研究采用光诱导折纸图案化技术实现了高精度p-n集成热电器件的制备(图1A-B)。实验首先通过溶液涂覆法在碳纳米管薄膜表面沉积均匀的TX-DBU涂层,随后采用光刻掩模进行选择性紫外曝光(波长365 nm),诱导TX-DBU发生光解反应,释放DBU掺杂剂(图1C)。DBU的强给电子特性使碳纳米管的费米能级上移,实现n型掺杂。通过精确控制曝光区域,成功在单一碳纳米管薄膜上构建了p-n结阵列。电输运特性分析表明,随着DBU掺杂浓度增加,Seebeck系数发生极性反转,而电导率呈现先下降后上升的趋势(图1D)。所制备的器件在空气中展现出卓越的均匀性和稳定性,在60天内热电性能保持一致(图1E)。

图1. 光诱导图案化热电材料制备。

II 热电器件的时间与空间稳定性分析

TX-DBU/CNT p–n集成热电器件展示了极低的时间与空间变化率。在时间变化方面,在0至60K的温差异范围内,标准偏差与平均电压之比小于1%(图2A-C)。在空间变化方面,在20、40和60K的温差下,变化率分别仅为2.53、4.45和4.54(图2D-F)。该器件卓越的稳定性源于高分辨率光诱导图案化技术构建的一体化器件结构,该结构通过消除传统界面接触电阻和寄生热阻,显著提升了器件的整体性能一致性。

图2. 热电器件的时间与空间稳定性分析。

III 热电温度感受器的痛觉关键特征模拟

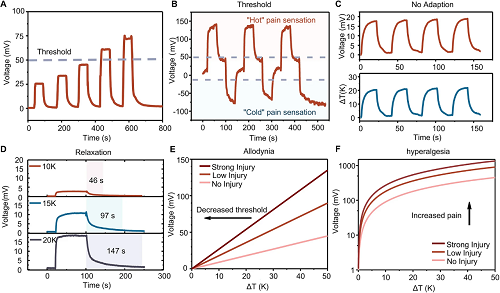

鉴于TX-DBU/CNT p-n集成热电装置具有优异的电压-温度线性度以及最小化的变化特性,本研究将所制备的TX-DBU/CNT p-n集成热电装置作为人工热感受器的传感组件,成功模拟了痛觉感受器的阈值行为、非适应性、驰豫、异常性疼痛和痛觉过敏五个关键特征。本研究采用不同幅度的热脉冲模拟仿生热电温度痛觉感受器的外部刺激。如图3A所示,刺激强度的增加导致温度刺激下输出电压响应的显著增强。图3B展示了温度感受器对这些刺激的输出电压响应,反映了极端温度下产生的痛觉感知。在恒定脉冲强度刺激下(图3C),仿生热电温度痛觉感受器的输出电压保持稳定,模拟了生物痛觉感受器的非适应性特征。阈值行为和非适应性是生物痛觉感受器免受重复有害刺激伤害的关键机制。本研究还观察到伤害感受器的另一个重要特征——驰豫性。如图3D所示,驰豫时间与温差呈正相关。具体而言,在10 K、15 K和20 K的温差下,分别测得驰豫时间为46 s、97 s和147 s。这与生物热感受器在应对强烈热刺激时所表现出的驰豫时间延长现象相吻合。此外,伤害感受器在面对过度强烈刺激时表现出增强的敏感性,类似于生物系统中导致组织损伤的状态。通过采用具有不同p-n对数的基于仿生热电温度痛觉感受器来模拟损伤程度,以探究痛觉过敏和痛觉超敏现象。如图3E和F所示,结果表明“受损”的热感受器在稳定输出响应下表现出增强的输出电压和降低的阈值,这反映了热感受器的痛觉过敏和痛觉超敏特征。

图3. 热电器件模拟痛觉感受器的关键特征。

IV 仿生热痛觉反馈机器人手臂

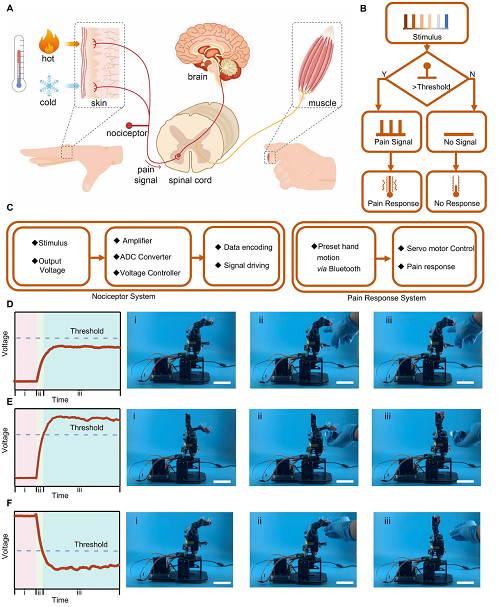

基于仿生热电温度痛觉感受器在模拟人类疼痛感知能力方面展现出的卓越仿真性能,我们构建了具有痛觉感知能力的机器人手臂系统。该系统旨在进一步探索其在机器人技术、假肢以及人机交互系统中的应用潜力。在人体中,温度痛觉感受器能够将极端热刺激转化为脊髓内的长程电信号,这些信号随后被传输至高级大脑中枢。这些中枢负责识别疼痛区域并启动相应的反射指令(图4A)。类似地,我们的人工智能机械臂模拟了人类温度痛觉感受器的功能,能够在遭遇极端热刺激时生成、传输并执行疼痛反射动作(图4B、C)。具体而言,当热电材料热端的热电传感模块遇到温度刺激时,会因温差而产生电压。该电压随后被放大并传输至电压控制模块。若电压超过激活电压控制模块所需的阈值,则会触发机械臂的伺服电机执行预设动作。反之,若电压低于该阈值,则无法激活伺服电机。图4D–F展示了当我们的机械臂受到外部热刺激时,其疼痛反应所对应的具体动作。当机械臂与人体手指接触时,由于任意手指温度低于阈值温度,机械臂并无响应。然而,当机械臂遭遇热水或冰块等有害触碰时,会触发其疼痛反射。当热水接近机械臂食指指尖时,该手指会迅速抬起以避免潜在伤害。同样地,当冰块接近时,机械臂的手掌会迅速张开以防止潜在损伤。

图4. 仿生热痛觉反馈机器人手臂对极端温度刺激的保护行为。

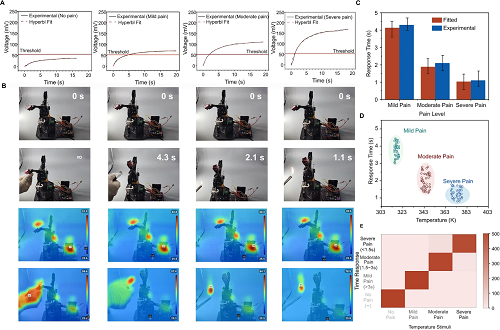

本研究开发的仿生痛觉感知机器人系统实现了对人类温度痛觉的分级模拟。该系统将热痛觉刺激划分为四个生理等效等级:无痛(<318 K)、轻度疼痛(318-333 K)、中度疼痛(333-348 K)和重度疼痛(>348 K)。实验结果表明,当环境温度低于318 K时,系统保持静默状态;超过该阈值后,系统可自主触发分级保护机制,且疼痛阈值响应时间与刺激强度呈显著负相关(图5A-C)。定量分析显示,系统对轻度、中度和重度疼痛刺激的平均响应时间分别为4.3秒、2.1秒和1.1秒,展现出良好的刺激-响应特异性。通过构建混淆矩阵(图5D-E)进行大样本验证,系统表现出优异的分类性能,疼痛等级识别准确率达98.6%以上,证实了仿生痛觉感知机器人系统在有害热刺激识别方面的可靠性和精确性。

图5. 仿生热痛觉反馈机器人手臂对不同温度刺激下的分级反馈。

V 总结

本研究通过创新性地开发空气稳定的光诱导n型掺杂剂,结合先进的光诱导图案化技术,成功构建了高精度一体化p-n集成热电器件。该器件得益于一体化架构设计,展现出极低的时间变化率(<1%)和空间变化率(4.54%),使其成为精准感知外部热刺激的理想仿生热感受器。该器件成功复现了生物热感受器的关键特征(阈值响应、非适应性、弛豫特性、异常性疼痛和痛觉过敏),并在机械臂集成实验中实现了对热刺激的智能分级响应。这项研究为开发新一代仿生热电传感器提供了创新解决方案,在智能假肢和服务机器人等领域具有重要应用价值。

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 深圳大学陈光明、加利福尼亚大学洛杉矶分校陈俊等:光化学反应赋能热电材料,具有高时空稳定性的仿生热/冷痛觉感受器 原创 纳微快报 nanomicroletters 2025年07月27日 13:24 上海

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 天津大学姜忠义/张润楠&新加坡国立大学张岁等: “门-通道”结构COF支架膜用于高效锂镁分离

天津大学姜忠义/张润楠&新加坡国立大学张岁等: “门-通道”结构COF支架膜用于高效锂镁分离 南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势

南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势 湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略

湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略 哈尔滨工业大学娄帅锋团队:“一箭双雕”-Sb/Nb协同TiNb₂O₇助力高性能低温锂离子电池

哈尔滨工业大学娄帅锋团队:“一箭双雕”-Sb/Nb协同TiNb₂O₇助力高性能低温锂离子电池