研究背景

陶瓷气凝胶(CAs)因其极轻、高孔隙率等特性应用前景广阔,但其固有脆性(源于纳米颗粒间的弱“颈连接”)限制了其在机械载荷下的应用。为解决此瓶颈,研究转向以一维陶瓷纳米纤维(CNFs)作为新型构建单元,其高长径比和柔性有助于制备弹性气凝胶。其中,静电纺丝技术因其能制备连续、结构可调的CNFs而成为主流方法。通过冷冻干燥等自组装技术,静电纺丝陶瓷纳米纤维(ECNFs)可形成三维网络结构,从而制得静电纺丝陶瓷纳米纤维气凝胶(ECNFAs)。ECNFAs通过微观(纤维柔性)、介观(纤维间键合)和宏观(网络结构)的多级结构协同作用,实现了优异的弹性回复能力和力学性能,克服了传统CAs的脆性问题。这些卓越性能也拓宽了其在各领域的应用。

Electrospun Nanofiber-Based Ceramic Aerogels: Synergistic Strategies for Design and Functionalization

Panpan Li, Xuan Zhang, Ying Li, Cunyi Zhao, Jianyong Yu & Yang Si*

Nano-Micro Letters (2026)18: 23

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01864-4

本文亮点

1. 全面介绍了静电纺丝陶瓷纳米纤维气凝胶制备方法与专业材料开发指南。

2. 系统阐述了力学性能优化策略,强调从纳米单元到聚集结构的多尺度设计。

3. 详述了多场景应用机制,提供先进工程解决方案。

内容简介

东华大学斯阳团队在本篇综述中系统梳理了静电纺丝陶瓷纳米纤维气凝胶(ECNFA)的研究进展,重点聚焦于材料结构与性能的关联性研究。通过系统阐述其制备方法、结构调控策略和多尺度优化方案,致力于开发具有卓越力学性能(压缩回弹性/柔韧性/拉伸性)的新型材料。同时深入分析了在热管理、环保和生物医学等领域的应用潜力,并对该领域未来发展面临的挑战与机遇进行了前瞻性讨论。

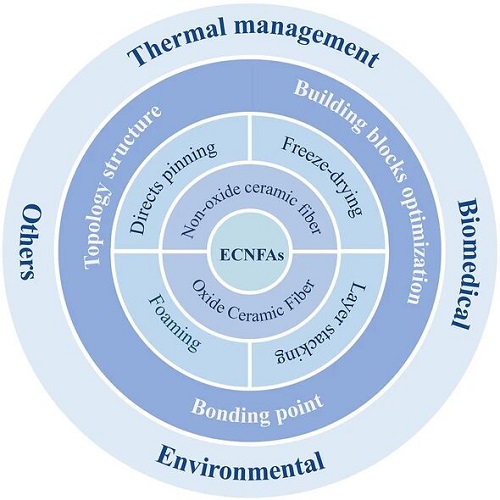

图1. 源自不同制备方法及结构特征的ECNFA在多领域应用示意图。差异化设计的ECNFA分别应用于热管理、环境领域、生物医学领域及新兴领域。

图文导读

I 静电纺丝陶瓷纳米纤维

静电纺丝制备陶瓷纳米纤维通过高压电场使纺丝液射流拉伸固化成型。氧化物系纤维采用溶胶-凝胶结合煅烧工艺(500-1200℃),非氧化物纤维需经前驱体电纺、预氧化(200-400℃)和高温陶瓷化(1200-1800℃)两步热处理。该工艺通过泰勒锥形成、射流不稳定机制实现纳米纤维制备,材料组成决定具体加工路线。

1.1 溶胶-凝胶法

图2. a 氧化物陶瓷纳米纤维静电纺丝所用溶胶-凝胶法制备流程示意图,b 不同纤维形貌。

溶胶-凝胶法制备氧化物陶瓷纳米纤维通过水解与缩合反应构建线性溶胶,达到可纺粘度(0.01-10 Pa·s)后经静电纺丝与热处理形成纤维(图2a)。纤维形态性能受水解缩合动力学(前驱体配比/溶剂/pH)与工艺参数共同调控,可制备单一/复合氧化物体系(图2b),兼具陶瓷本征特性和纳米结构优势,在催化、储能及高温过滤领域具有应用潜力。

1.2 前驱体转化法

非氧化物陶瓷纳米纤维(如SiC、SiCN等)通过前驱体转化法制备(图3),相比氧化物纤维具有更优异的高温稳定性(>1000°C)和机械性能。其技术突破源于静电纺丝与紫外线固化工艺的结合,成功实现纤维纳米化。该类材料凭借独特热/电特性,在航空航天热防护、超高温绝缘及隐身材料领域具重要应用价值(图3a与b)。

图3. a 非氧化物陶瓷纳米纤维静电纺丝前驱体转化法制备流程示意图,b 不同纤维形貌。

II 构建电纺丝纤维气凝胶(ECNFAs)

本部分系统阐述静电纺丝陶瓷纳米纤维气凝胶(ECNFA)的制备与性能优化策略。ECNFs虽具本征柔性,但二维层状结构限制其三维应用。冰模板诱导3D自组装法(用于SiO₂、TiO₂、莫来石等NFAs)通过多级孔胞结构实现弹性压缩,但需通过发泡/堆叠法构建多模式键合(如线-面/面-面)增强力学性能。针对拉伸变形限制,引入卷曲纳米纤维结构有效提升延展性。本章全面探讨了ECNFA的制备方法、微观结构调控及力学增强机制。

2.1 制备与结构

气凝胶的孔隙形态(层状/蜂窝状/无序大孔)取决于制备方法。ECNFA主要合成技术包括冷冻干燥、逐层堆叠、发泡与直接纺丝成型。本文重点阐释制备策略与孔隙拓扑的构效关系,强调通过工艺优化实现结构调控的核心作用。

2.1.1 冷冻干燥法

冷冻干燥法通过冰模板诱导自组装制备具有可编程孔胞结构的弹性ECNFAs(图4a,b)。其结构完整性取决于四重协同调控:①纳米纤维长度(最佳10-200μm,过长易坍塌、过短缺弹性);②分散动力学(阳离子聚合物实现均匀分散,电场诱导定向排列);③冰晶生长调控(冷却速率决定层状/蜂窝/无序结构);④干燥方法选择(APD/SD/FD影响孔径,见表1)。通过纳米纤维工程、分散热力学、结晶动力学与干燥形式的协同控制,可实现多级孔结构精准构筑。

图4. a 冷冻干燥过程示意图及 b 对应扫描电镜图像。

2.1.2 逐层堆叠法

逐层堆叠法(LBL)通过以静电纺丝陶瓷纳米纤维膜(ECNMs)替代离散纳米纤维,经溶胶浸渍-冷冻干燥构建多级拱形结构气凝胶(图4c)。其层状界面键合结构(图4d)赋予材料优异弹性(>90%应变恢复率)和高压强度(0.5-3MPa)。通过超声辅助分散调控堆叠密度,可实现孔壁厚度(50-200nm)与层间距(5-20μm)的精准控制,显著提升结构可设计性与力学性能。

2.1.3 发泡法

发泡法通过原位气体模板(H₂O₂分解或惰性气体注入)将二维纳米纤维膜转化为三维多孔ECNFAs,具有快速(<5min)、可扩展特性。其孔隙结构受发泡剂浓度调控(如NaBH₄在0.15-0.25mol形成50-70%孔隙率多层结构,过量导致塌陷)。创新性结合发泡与快速冷冻的双模板法(图4e)利用气泡(大模板)和冰晶(小模板)同步作用,可构建具有嵌套大孔(10-50μm)与小孔(1-2μm)的多级结构(图4f),显著增强结构多样性。

2.1.4 直接纺丝法

直接纺丝法制备ECNFA面临凝胶纤维残留溶剂导致二维坍塌的核心挑战。近期突破通过物理化学协同干预实现三维构建:①静电场操控产生静电排斥力;②反向场扰动(气动涡流/高压电极)增强各向同性缠结;③诱导凝胶纤维面外卷曲形成弹簧状抗压实单元。Cheng等开创性提出”3D反应纺丝”法:通过调控溶胶质子化水平同步加速溶剂蒸发与射流鞭动不稳定(图4g),动力学捕获螺旋构型并组装成三维气凝胶(图4h),建立固化动力学与微观结构的定量关联框架。该方法结合溶剂介导调控,证实溶胶质子化与溶剂热力学可理性设计自支撑卷曲纤维结构。

2.2 机械性能优化

ECNFA实际应用受陶瓷固有脆性导致的机械性能限制。研究提出三级协同强化方案:①本征增强(图5a)——通过相工程与掺杂提升单纤维韧性;②界面强化(图5b)——构建共价/非共价连接增强纤维间结合力;③宏观构型设计(图5c)——采用梯度/多级蜂窝结构优化应力分布。多尺度策略系统性提升力学性能。

图5. 多尺度ECNFA优化策略示意图。a 结构基元优化机制图示,b 连接点构建增强机制图示,c 纤维聚集结构设计优化机制图示。

2.2.1结构基元构建

ECNFs作为ECNFA的核心承载单元,其力学性能提升依赖于微观结构的精准调控。三大协同策略包括:相工程(晶体相调制)、元素掺杂(诱导裂纹偏转)和先进加工(晶粒细化与取向控制)。通过优化晶区/非晶区排列、缺陷分布及异质界面,显著增强纳米纤维力学性能,为构建高强度ECNFA奠定基础。

图6. a SnO₂纳米晶嵌入非晶SiO₂基体的增强机制示意图,b 亚晶结构的变形模式示意图,c 多晶相体系结构示意图,d 离子掺杂优化增强机制示意图,e 纳米颗粒掺杂优化机制示意图,f 球磨纺丝溶胶与弯曲拉伸前驱体纤维的优化机制示意图,g 自模板策略优化机制示意图。

(1)相工程策略

相工程通过非晶基质与纳米晶域协同构建异质界面(图6a-c),有效提升ECNFs力学性能。三大典型机制包括:①砖混结构(SnO₂/SiO₂)通过界面脱粘实现320%强度提升;②双抑制机制(亚晶锆硅纤维)同时限制晶粒滑动与非晶迁移,获得7.9 GPa强度;③多相系统(α-Al₂O₃/莫来石)利用晶界失配与非相缓冲应力,使气凝胶具备80%压缩回复率和1600°C高温稳定性。这些策略通过裂纹偏转与能量耗散攻克陶瓷脆性瓶颈。

(2)掺杂策略

掺杂策略通过三种方式提升ECNFs力学性能:①离子掺杂(如Y3⁺掺杂TiO₂)通过晶界偏析细化晶粒(图6d),使纤维耐受20,000次弯曲循环,同时Y氧化物作为晶间桥耗散外力;②原子掺杂(如C掺杂TiO₂)形成异质界面并诱导晶格畸变,使拉伸强度从0.5 MPa提升至2.5 MPa;③纳米颗粒掺杂(如Pd掺杂SiOC)通过修复缺陷和膨胀系数差异产生微裂纹(图6e),实现应力分散与强化效应。三类策略共同通过晶粒细化、界面工程和缺陷控制攻克力学性能瓶颈。

(3)先进加工策略

先进加工策略通过三种途径增强ECNFs:①球磨与拉伸前驱体(图6f)通过减少缺陷、细化晶粒与定向排列,实现40%柔性与强度提升;②自模板法(图6g)通过构建类聚合物无机长链分子,消除聚合物模板导致的孔隙问题,使Al₂O₃纳米纤维强度达1.02 GPa(提升4.6倍),且构建的ECNFA在1700°C下耐受数千次弯曲;③精密控温(如升温速率<5°C/min)可进一步优化性能。这些策略通过缺陷控制、结构均一化与工艺优化协同提升力学性能。

通过相工程、掺杂和先进加工的策略协同,ECNFA成功突破传统陶瓷脆性限制,实现革命性性能提升:单根纳米纤维拉伸应力超过7.9 GPa,耐温性能突破1700°C。缺陷最小化加工路径展现出巨大应用潜力,为航空航天热防护和工业催化等极端环境提供了超强耐热的新型材料解决方案。

2.2.2 连接点设计

ECNFA中纳米纤维连接点设计决定弹性变形能力。简单重叠结构易导致纤维滑移和弹性恢复不足(<60%)。为此发展出三类强化策略:点对点接触、线对面相互作用及面对面键合,通过增强连接稳定性显著提升结构完整性和弹性恢复性能。

(1)点对点键合

点对点键合通过聚合物/无机粘合剂(如PBZ、硅溶胶、AlBSi溶胶)在纳米纤维间建立化学连接,显著提升ECNFA力学性能(如SiO₂气凝胶压缩应变达80%,弹性提升3倍)。针对非氧化物纤维(SiC)的化学惰性,采用溶胶流变调控实现共价键合;创新性引入BN纳米纤维作为连续粘合剂,使BN/C/Al₂O₃超气凝胶在万次循环后仍保持90%应力保留率,解决复杂工况下的粘合剂失效问题。

(2)线对面键合

线对面键合通过1D纳米纤维与2D纳米片(如GO)的协同作用增强ECNFA稳定性:①增加界面接触点以分散外力;②压缩强度提升64%(17.2 kPa@80%应变);③耐受1000次压缩循环(60%应变)且塑性变形极小;④同步获得拉伸性能(12.56 kPa应力,4.8%应变)。该策略通过多维材料耦合实现结构强化与功能拓展。

(3)面对面键合

面对面键合通过ECNMs逐层堆叠(图6c)将点连接转化为面接触,实现界面键合点最大化:①抗压强度>301 kPa@80%应变,较传统方法提升1-2数量级;②加入MMT纳米片后形成线-面相互作用,进一步扩展应力耗散路径,使材料同时具备317 kPa抗压强度、359 kPa拉伸强度和319 kPa弯曲强度,全面性能领先其他气凝胶一个数量级。该策略通过面接触重构与多维材料协同实现力学性能的突破性提升。

2.2.3 纳米纤维聚集结构

ECNFA的力学性能由其宏观结构构型根本性决定——该构型调控应力在变形过程中的吸收、传递与再分布机制。通过对结构构型的定向设计,可实现压缩弹性、拉伸性能与机械强度的精准调控,从而满足不同应用场景的特殊需求。

图7. a 多拱结构在施加力下的变形机制示意图及 b 对应的压缩应力-应变曲线。c 锯齿结构的近零泊松比和近零膨胀系数设计示意图,d 近零泊松比和 e 近零膨胀系数在ZAGs中的体现。f ECNFAs的示意图,g 预拉伸行为和 h 拉伸应力-应变曲线。i 具有Bouligand结构的ECNFAs示意图,j 轴向拉伸应力模拟的图形表示,以及 k 拉伸应力-应变曲线。

(1) ECNFA压缩性结构设计通过多尺度机制实现应力耗散:①孔胞结构通过宏观纤维翻转与介观单纤维弯曲吸收能量,使SiO₂气凝胶500次循环后保持70%应力保留;②多级拱形结构(图7a)通过拱单元屈曲变形实现面对面应力再分布,获得1100 kPa@90%应变超高强度(图7b)及60,000倍自重负载能力;③锯齿结构(图7c)利用近零泊松比特性(图7d)减少横向应变,实现86.8 kPa压应力与95%应变回复,并将热稳定性从局部扩展至整体(图7e)。三类结构设计协同解决常温与高温下的力学稳定性问题。

(2) ECNFA拉伸结构设计通过三种策略实现:①螺旋弹簧状纤维网络(电纺卷曲纤维)利用缠结结构与弯曲纤维实现100%拉伸应变与40%回复率;②多前驱体调控自然形成高弯曲纤维,使材料耐受150%拉伸;③剪纸层压与冷冻干燥结合构建Kirigami结构(图7f),通过网格区与网状区的势能转换(图7g)实现85%拉伸应变且500次循环无塑性变形(图7h);④Bouligand手性结构(图7i)通过纤维拉伸/滑移与旋转耗散应力(图7j),实现170.38 MPa拉伸强度与156.47 kPa超弹性(图7k)。这些设计通过多级结构调控与能量转换机制攻克陶瓷材料拉伸难题。

ECNFA力学性能提升需采用多层级协同策略:①强化结构基元——晶态纤维通过双相/多相结构增韧,非晶纤维通过无模板纺丝及工艺优化增强;②构建键合结构——增大相互作用面积提升界面强度;③宏观结构设计——利用框架变形特性优化力学性能并保持通用性。针对特定性能需求需采用定制化结构设计,通过单一或集成化优化策略可显著提升力学性能并拓展应用边界。

III ECNFAs的应用

柔性ECNFs组装的陶瓷气凝胶集卓越力学性能(压缩/拉伸回弹性、高强度)与独特结构特性(高孔隙率、高比表面积、多级孔结构)于一体,具有重大应用潜力。本节通过解析ECNFA的”结构-性能”内在关联,揭示其应用特异性机制,为先进工程领域提供创新解决方案。

3.1 热管理

ECNFA融合陶瓷本征特性(耐高温/低热膨胀/高光反射/强红外发射)与气凝胶结构优势(>90%孔隙率/低密度),成为先进热管理多功能材料。其通过定制化纤维与结构组合,实现双向热管理机制:既可阻隔外部热量侵入,又可促进内部热量耗散。在设备热防护(隔热层)和工业绝缘(冷却层)应用中,通过特异性热阻隔与热发射调控,为多源热管理提供变革性解决方案。

3.1.1 隔热应用

ECNFA热管理通过多机制协同实现:①气相传导(λg)调控——通过介孔引入(图8b)和半封闭结构(图8c)增加气-壁碰撞概率,抑制克努森扩散;②固相传导(λs)优化——通过纤维网络曲折化(图8d)、异质界面设计(图8e)和晶界声子散射(图8f)降低声子传输;③辐射传热(λrad)抑制——借助多级反射结构(图8g)、高反射添加剂(图8h)和同轴多孔结构(图8i)实现光子捕获。创新性地通过碳/陶瓷复合纳米纤维与闭孔结构协同(图8j-l),在300°C实现0.051 W m⁻1 K⁻1超低热导率,在1600°C氧化环境中保持结构稳定,为航空航天极端热防护提供新一代解决方案。

图8. a 多模式热传递机制示意图,b 颗粒气凝胶介孔结构中的热传导示意图,c 双层气凝胶构型的热传递示意图,d 类蜂窝空腔结构内部热传递示意图,e 多相界面处热传递路径示意图,f 异质界面声子散射示意图,g 蜂窝结构中辐射热传输机制示意图,h TiO₂遮光剂抑制热辐射机制示意图,i 同轴多孔SiBCN/SiCN CNFAs结构内辐射热导机制示意图,j ECNFAs保护花朵免于灼伤的光学图像,k ECNFAs在火焰中展示变形能力的示意图,l ECNFAs隔热应用示意图。

3.1.2 辐射制冷

ECNFA通过多尺度工程策略显著增强隔热性能:原子尺度相工程优化声子传输,微米级孔调控抑制气相传导,介观尺度异质界面和填料掺杂增强声子散射,宏观纤维组装设计延长传热路径。同时结合陶瓷可调光学特性,实现单材料系统的动态热管理(辐射冷却/加热双模式)。尽管取得进展,ECNFA在1300°C以上的运行稳定性仍受纳米纤维降解和热应力结构坍塌限制。未来需重点开发可稳定高温运行的ECNFA,并利用其独特红外透明性和发射率拓展辐射冷却功能应用,推动热管理材料发展。

3.2 环境应用

ECNFA通过材料优选(催化型TiO₂/电磁型SiC)与多级结构设计(表面功能化纤维/梯度孔网络/框架构型),集高效过滤、吸附分离、催化降解和电磁屏蔽多功能于一体。其纳米纤维骨架保障动态应力下的结构稳定性,超高比表面积和可调活性位点进一步强化环境应用潜力,成为解决复杂环境问题的核心材料平台。

3.2.1 气体净化

ECNFA在气体净化领域通过双路径创新:①微生物防护方面,构建分级双孔结构(图9a,b)实现0.3 μm颗粒>99.97%截留效率(189 Pa低压降),结合N-卤胺接枝技术(图9c)实现3分钟6-log级微生物灭活;②有毒气体解毒方面,通过三维限域生长催化单元(Zr(OH)₄纳米片图9d,e)使DMMP半衰期降至3分钟,氢键锚定MOF-808实现400 L g⁻1动态处理能力,单原子Pt催化剂(图9h)实现170°C完全CO转化(图9i,j)。未来需进一步优化孔结构、扩展功能并开发本征催化效应,以应对超细颗粒(<200 nm)拦截和VOCs降解等挑战。

图9. a 双网络气凝胶的杀菌机制示意图,b SEM图像及 c 循环氯化后活性氯含量变化,d Zr(OH)₄纳米片基ECNFA的降解机制示意图,e SEM图像,f 半衰期对比及 g DMMP转化率-反应时间曲线,h PtSA/a-Al₂O₃纳米纤维气凝胶的CO氧化机制示意图、i CO氧化效率及 j 高耐久性表现。

3.2.2 水处理

图10. a ECNFA过滤杀菌示意图,b SiO₂/Ag纳米线气凝胶的杀菌机制及 c 净水效果,d 负载SiO₂纳米颗粒ECNFA的SEM图像、e 水接触角(WCA)以及f 油包水乳液分离效果图及 g 油水分离效率,h NAMS的纳米门控效应示意图、i SEM图像及 j 分离效果,k CNTs@SiO₂纳米纤维气凝胶的太阳能吸收机制示意图、l 太阳能蒸发器实物图及 m 随时间变化的蒸发速率,n 垂直排列平行管壁ECNFA在不同盐浓度下的稳定性。

ECNFAs在水净化领域展现三大核心优势:① 化学稳定性——耐腐蚀/高温;② 超高比表面积(1000 m2/g级)——提供丰富活性位点;③ 可调控多级孔结构——精准适配污染物尺寸(图9关联孔结构);④ 易表面功能化——通过接枝改性强化特定功能。基于此,ECNFAs实现三类水处理应用:病原体灭活(微生物截留>99.9%)、有机污染物吸附降解(如油类/染料去除率>95%)、以及脱盐(盐离子截留率>90%),性能全面超越活性炭等传统材料。

(1)水消毒

ECNFA水消毒通过两种机制实现:①化学消毒——采用N-卤胺功能化硅烷粘合剂构建刚柔协同网络(图10a),兼具机械强度(30.7kPa@80%应变)和高水通量(57,600 L m⁻2 h⁻1),结合亲水SiO₂纳米颗粒(图9a)实现6-log级病原体灭活;②物理消毒——通过Ag纳米线构建导电纳米尖端阵列(图10c)产生10⁷ V m⁻1局部电场(图10b),利用电穿孔效应实现>6 log细菌去除及>3 log病毒灭活,能耗仅0.83 Wh m⁻3且无二次污染。两种策略分别解决化学剂残留和物理持续性问题,为工业废水处理提供双向解决方案。

(2)有机物的吸附分离与降解

ECNFA通过三重创新机制实现有机物高效治理:①表面工程——构建超疏水(162°接触角图10e)/超亲油表面,实现油水乳液99.995%分离纯度与7612 kg m⁻3吸附容量(6倍于传统膜图10f,g),光热GO功能化进一步缩短99.65%原油回收时间(图9h);②极性调控——羧基化/磷酸化引入带电基团实现蛋白质选择性吸附,仿生分子筛(图10h,i)通过氢键(36.2 mmol g⁻1乙二醇)和π-π作用(23.7 mmol g⁻1三甲基苯图10j)实现溶剂精准分离;③本征催化——CeO₂/SiO₂核壳结构利用Ce3⁺/Ce⁴⁺氧化还原对同步实现染料吸附(218.5 mg g⁻1)与降解。多机制协同突破传统材料局限性,无二次污染风险。

(3)海水脱盐

ECNFA在太阳能脱盐领域通过三重创新:①光热结构优化——CNTs@SiO₂气凝胶(图10k)通过内部反射实现98%光吸收和1.50 kg m⁻2 h⁻1蒸发率(图10l,m);②抗盐结构设计——垂直排列管道加速盐分扩散,疏水改性(图10n)使设备在26.3 wt%饱和盐水中稳定运行>6小时;③多功能集成——MXene基气凝胶同步实现油水分离(1100 L m⁻2 h⁻1通量)和高效蒸发(92.08%效率),Co-MoS₂/γ-Al₂O₃体系兼顾1.62 kg m⁻2 h⁻1蒸发与染料净化功能。MOFs材料的引入进一步扩展深度水净化能力,为复杂污染海水处理提供综合解决方案。

ECNFA水处理应用面临三大核心挑战:①功能依赖性——当前性能提升主要依靠MOF/单原子催化剂等外部功能单元集成;②应用复杂性——需应对多污染物共存和动态环境的复杂场景;③工程化瓶颈——存在规模化制备、成本控制和长期运行稳定性问题。未来重点发展方向包括:开发ECNFs本征物化性能以减少外部依赖;通过多级结构与表面化学设计实现吸附-催化-抗菌多功能协同;突破规模化与稳定性瓶颈以推动实际应用。

3.2.3 噪声控制

ECNFA噪声控制通过双机制创新:①共振吸声——利用气泡辅助冷冻铸造构建级联共振腔(图11a-d),通过多层声阻抗协同实现特异性低频吸收(200-1000 Hz),将空压机噪声降至63.9 dB;②多孔吸声——通过h-BN纳米片分割大孔形成多级框架(图11e-g)提升低频吸收(NRC~0.59),但牺牲高频性能。为解决宽频挑战,开发夹层结构(图11h-k)实现63-6300 Hz超宽频吸收(NRC~0.56),进一步创新梯度孔隙结构(图11l-n)通过”大-中-小”孔径逐步耗散声能,将NRC提升至0.58,空压机噪声降至66.4 dB。ECNFA凭借热稳定性(>500°C)与结构可设计性,成为复杂工业/城市环境噪声控制的下一代解决方案。

图11. a 共振腔结构ECNFA的共振效应示意图、b 扫描电镜图像、c 声吸收级联机制及d 噪声吸收效能、e 吸声机制示意图、f 扫描电镜图像及g SBA气凝胶的噪声吸收效能,h 闭孔壁夹层结构ECNFA的吸声机制示意图、i 扫描电镜图像、j 吸声效能及k 声压分布模拟,l 梯度结构气凝胶的吸声机制示意图、m 扫描电镜图像及n 噪声吸收测试。

3.2.4 电磁波吸收

ECNFA作为结构型吸波材料突破传统局限:① 微波吸收——基于多级孔隙结构实现梯度阻抗匹配,达成超薄宽带吸收;② X/γ射线防护——高原子序数纳米纤维通过光电效应与多径散射提升屏蔽效率;③ 综合优势——超轻框架(密度<20 mg/cm3)兼具隔热与承载功能,解决增重-分层-耐久性矛盾。尽管研究尚处早期,当前应用聚焦微波与X射线两领域,为下一代电磁污染控制提供技术范式。

图12. a rGO/ECNFAs的制备流程示意图及 b 广角电磁波吸收效能,c CSC纳米纤维气凝胶电磁波吸收机制示意图,d Co-C/ECNFAs电磁波吸收机制示意图及 e 电磁波衰减系数,f RGO/LZFO@SiO₂ NFs气凝胶的电磁波吸收效能,g Bi₂O₃/Gd₂O₃纳米纤维气凝胶的X射线吸收机制示意图、h X射线吸收效能及 i X射线屏蔽实物图。

(1)微波吸收

ECNFA微波吸收通过双机制协同实现:①阻抗匹配——SiO₂/rGO气凝胶(图12a)利用多孔结构降低折射率,实现近完美阻抗匹配,使10mm厚度材料覆盖37.21GHz超宽频带(2.79-40GHz)且反射损耗-8dB(图12b);②本征衰减——介电损耗型通过碳材料复合(如C/SiO₂@CNTs)引入极化中心,在3.4mm厚度实现-55.16dB反射损耗与8.5GHz带宽(图12c);磁损耗型通过集成磁性组分(如Co、LZFO铁氧体)增强高频吸收(图12d-e),RGO/LZFO@SiO₂体系在2.2mm厚度实现-55.1dB反射损耗及4.3GHz带宽(11-16GHz)(图12f)。磁性纤维设计与异质界面工程为多功能微波吸收材料开发提供新范式。

(2)X射线吸收

ECNFA在X射线屏蔽领域实现三重突破:①材料替代——采用无毒Bi/Gd氧化物(Z=83/64)替代传统铅基材料(Z=82),解决毒性与重量问题;②结构创新——仿生天然叶片六边形光陷阱结构(图12g)构建各向同性气凝胶,通过纳米纤维阵列循环碰撞增强光子捕获,在45 keV实现30.6 cm2 g⁻1峰值衰减系数(图12h);③性能优势——在16-90 keV宽能区实现高效屏蔽,特定能量下衰减效率优于铅基材料,且兼具机械鲁棒性(图12i)。当前研究需扩展至高Z元素(如钨/钽氧化物)并提升机械韧性,以满足医疗/航天领域耐久性需求。通过材料组合与结构设计协同,ECNFA有望成为下一代轻质多功能电磁污染管理解决方案。

3.3 生物医学领域

ECNFA在生物医学领域展现三维应用价值:①骨组织工程——85SiO₂-15CaO纳米纤维与壳聚糖复合气凝胶(图13a)实现12 MPa压缩模量与80%应变恢复,通过Ca2⁺持续释放促进体内成骨/血管生成(图13b,c);②止血与软组织修复——TCP功能化SiO₂气凝胶(TCPx@SSF)通过Ca2⁺介导机制实现32.3秒快速止血,14天内伤口闭合率达95.5%(图13d,e);M2⁺@SiO₂气凝胶促进肝软组织再生(图13f);③药物递送——ZnO-SiO₂/CS@ASA支架实现14天阿司匹林持续释放并诱导M2巨噬细胞极化。当前挑战集中于生物降解速率调控、机械相容性平衡及体内验证不足。未来需通过聚合物掺杂、生物陶瓷整合优化性能,推动临床转化。

图13. a SiO₂-CaO NF/CS支架制备流程示意图、b 显微CT图像及c 骨体积分数统计,d TCPx@SSF气凝胶皮肤再生机制示意图与e 止血能力展示,f 使用M2⁺@SiO₂纳米纤维气凝胶后随时间变化的相对伤口面积。

3.4 其他应用

ECNFA突破传统应用边界,在两大新兴能源领域取得突破:①工业氨合成——TiO₂纳米纤维气凝胶通过氧空位工程(锂金属/NaBH₄还原)显著降低氮还原反应能垒,在-0.55V下实现4.81×10⁻1⁰ mol s⁻1 cm⁻2氨产率与20.3%法拉第效率(图13g-j),为替代高耗能Haber–Bosch工艺提供绿色方案;②渗透能发电——仿电鳗离子通道设计的SiO₂/PANI纳米流体电缆气凝胶(NMIMs图13k)通过互联孔结构强化Cl⁻选择性传输,在海水/淡水梯度下输出30.7 W m⁻2能量密度,在盐湖/淡水梯度下进一步提升至133.2 W m⁻2(图13l),为蓝色能源开发提供可扩展路径。这两项创新应用彰显ECNFA通过材料设计桥接纳米功能与宏观能源转化的巨大潜力。

IV 总结与展望

本综述系统建立ECNFA”制备-结构-性能”研究框架:通过冷冻干燥/堆叠/发泡/直接纺丝构建以ECNFs为核心单元的三维气凝胶,重点优化力学性能(压缩回弹性/弹性模量)并采用多尺度策略(基元优化/连接点构建/聚集结构设计)提升综合性能。ECNFA凭借>90%孔隙率与结构可设计性,在隔热、环境修复(吸附/催化)及骨组织工程等领域展现应用潜力。未来发展面临三大挑战:①理论完善——需建立从纺丝方法到纤维本征特性(声/光/电/热/磁)的全链条理论框架,借助人工智能实现材料-功能一体化设计;②体系拓展——突破当前陶瓷材料局限,开发柔性非氧化物纤维体系,拓展至能源与智能设备新领域;③规模化突破——解决高压静电纺丝效率瓶颈(针尖干扰),优化重组/干燥/煅烧工艺耗时问题,发展直接纺丝(吹纺/3D反应纺丝)等批量制造技术。唯有通过基础理论创新、材料体系扩展和规模化技术突破,才能推动ECNFA从实验室走向产业化应用。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 东华大学斯阳等综述:静电纺丝纳米纤维基陶瓷气凝胶的设计与功能化协同策略

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势

南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势 湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略

湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略 哈尔滨工业大学娄帅锋团队:“一箭双雕”-Sb/Nb协同TiNb₂O₇助力高性能低温锂离子电池

哈尔滨工业大学娄帅锋团队:“一箭双雕”-Sb/Nb协同TiNb₂O₇助力高性能低温锂离子电池 合肥理工学院吴玉程、李兆乾等:三氯蔗糖调控Zn²⁺溶剂化结构和(002)面取向实现高放电深度水系锌离子电池

合肥理工学院吴玉程、李兆乾等:三氯蔗糖调控Zn²⁺溶剂化结构和(002)面取向实现高放电深度水系锌离子电池