研究背景

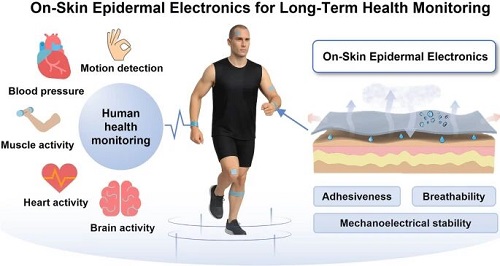

在个性化医疗与早期疾病预警中,生命体征的连续监测发挥着关键作用。柔性电子器件因其柔软性、可贴合性及良好的生物相容性,能够在日常生活中实现对皮肤表面生理信号的便携采集。然而,现有柔性器件仍面临界面贴合不紧密、透气性不足及机电稳定性不佳等瓶颈。作为一种新兴电子技术,皮肤表皮电子器件凭借优异的皮肤贴合性、透气性及长期机电稳定性,为实现高保真、长时间的健康监测提供了理想方案。这类器件可与人体紧密融合,实现生理信号的实时、稳定采集,推动未来个性化健康管理模式的变革。

On-Skin Epidermal Electronics for Next-Generation Health Management

Jinbin Xu, Xiaoliang Chen*, Sheng Li, Yizhuo Luo, Shizheng Deng, Bo Yang, Jian Lv, Hongmiao Tian, Xiangming Li & Jinyou Shao

Nano-Micro Letters (2026)18: 25

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01871-5

本文亮点

1. 本文系统综述了可用于表皮电子器件制造的柔性功能材料,深入分析了其内在特性,并阐述了如何通过合理的结构设计与制造策略实现高性能器件的构建。

2. 重点强调了长期连续健康监测所需满足的三大关键性能指标—粘附性、透气性与机电稳定性,同时探讨了实现这些性能的有效策略。

3. 深入剖析了该领域当前面临的科学问题,提供了关于下一代皮肤表皮电子器件发展的前沿见解,助力推动个性化医疗的变革。

内容简介

生命体征的持续监测在推动疾病早期诊断、个性化治疗及健康管理中具有不可替代的作用。柔性电子器件凭借其柔软性、良好的共形性及优异的生物相容性,已成为实现日常高精度生物信号监测的关键技术。尽管如此,当前该领域仍面临皮肤-器件界面结合不理想、透气性不足以及机械与电学性能稳定性有限等挑战,亟需通过创新设计与材料改进加以突破。皮肤表皮电子器件凭借其卓越的贴合性、透气性及机电稳定性,展现出实现高保真、长期健康监测的巨大潜力,能够实现与人体的无缝集成,广泛应用于连续健康监测、疾病预警及个性化医疗方案制定,有望推动未来个性化健康管理模式的变革。

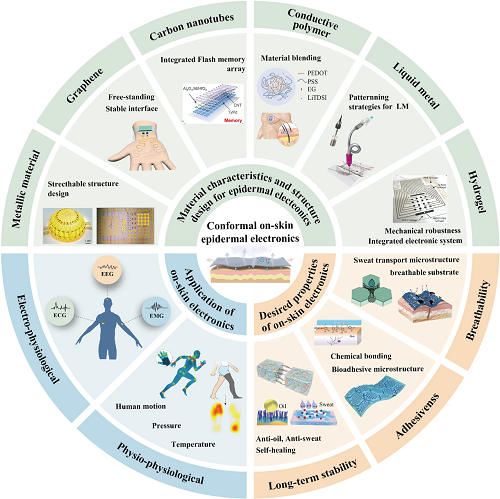

西安交通大学邵金友教授团队的陈小亮特聘研究员系统综述了近年来表皮电子技术的研究进展,重点围绕材料创新、结构设计、性能需求与穿戴应用展开。首先探讨了不同功能材料的固有特性及其结构工程设计与制造策略;随后从粘附性、透气性与长期机电稳定性三方面,讨论了实现长期监测所需的关键器件性能及相应实现路径。此外,还总结了该类器件在生物物理与生理电信号监测中的多样化应用场景。最后,讨论了当前表皮电子器件面临的科学挑战,并展望了其未来发展方向,旨在推动高性能、轻量化、透气型表皮电子的研究进展,推动个性化医疗技术的革新。

图文导读

图1. 基于多功能材料与结构设计的皮肤表皮电子器件及其关键性能概览。

I 材料与结构设计:皮肤表皮电子器件性能突破的关键

材料选择与结构设计的协同优化是提升皮肤表皮电子器件性能的关键。高导电性、机械柔韧性与生物相容性为其三大核心指标。研究人员通过材料优化与结构设计的深度融合,推动器件在长期健康监测中的稳定性与实用性,为个性化医疗发展提供支撑。

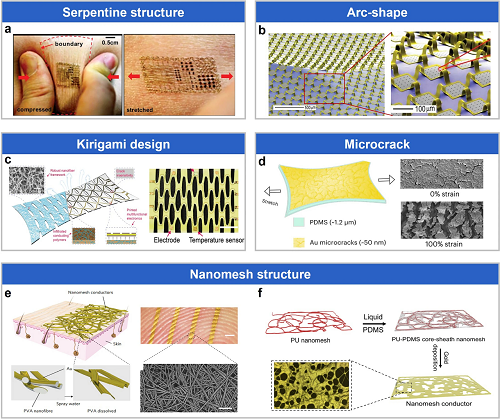

1.1 金属材料

贵金属如金、银(纳米线)因其高导电率和优异的化学稳定性,是信号传输的理想材料。但其本身刚硬脆弱、延展性差,且成本较高。为提升柔韧性和拉伸性能,常采用蛇形、弧形、Kirigami剪纸、微裂纹等微结构设计,同时纳米网格和纳米线网络结构则进一步增强器件的透气性与机械柔韧性,实现高保真且稳定的信号传输。

图2. 基于金属材料的皮肤表皮电子。

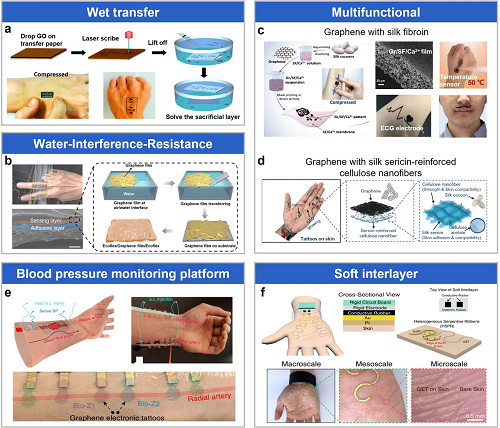

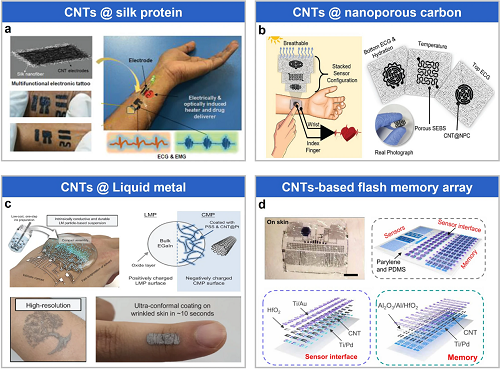

1.2 碳材料

碳材料因其优异的电导率和机械强度,被广泛认为是表皮电子器件的极具潜力的候选材料。尤其是低维碳材料,如碳纳米管和石墨烯,凭借其高导电性、出色的柔韧性、轻量化特性以及相较贵金属更优的生物相容性,成为柔性器件制造的理想选择。通过先进的图案化工艺,石墨烯能够用于透明且轻质的监测设备;碳纳米管结合天然高分子材料,能够构建多功能且具自修复能力的可穿戴传感器及系统,广泛应用于健康监测等领域。

图3. 基于石墨烯的皮肤表皮电子。

图4. 基于碳纳米管的皮肤表皮电子。

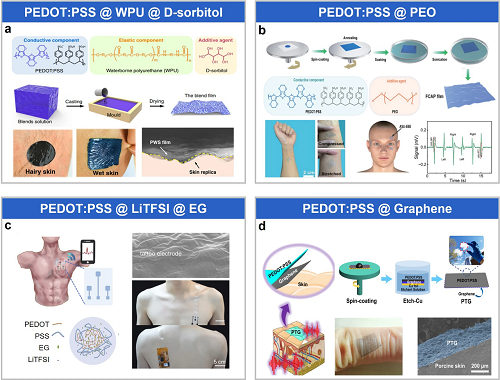

1.3 导电聚合物

以PEDOT:PSS为代表的导电聚合物因其良好的生物相容性和溶液可加工特性,广泛应用于柔性可穿戴电子器件的制造。然而,纯PEDOT:PSS的延展性和粘附性较差,且导电性能不及金属和碳材料,限制了其在高信号保真度表皮电子器件中的应用。通过引入离子液体或与其余导电材料复合,可以显著提升PEDOT:PSS的导电性、拉伸性能及贴合力,增强其在肌电、心电和脑电监测领域的实用性。

图5. 基于导电聚合物的皮肤表皮电子。

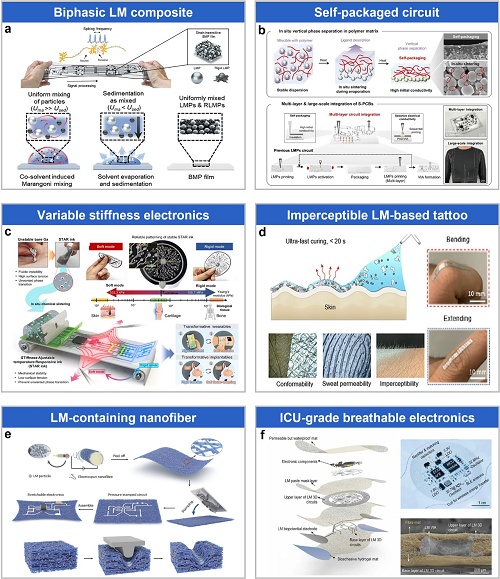

1.4 液态金属

镓基液态金属因其能在极大形变下保持导电连续性并具备自修复特性,已成为制备高延展性电子器件的理想材料。尽管其内在的高表面张力对图案化工艺构成挑战,但当前研究通过调节流变性能、湿润性及界面粘附性,调节液态金属的性能,从而形成类似“电子纹身”的贴肤设备。采用双相复合、原位烧结等技术,有效解决渗漏与图案精度问题,实现了超高拉伸(达1200%应变)和良好透气性的电路制造,推动其在ICU级心脏监测等高端健康监测领域的应用。

图6. 基于液态金属的皮肤表皮电子。

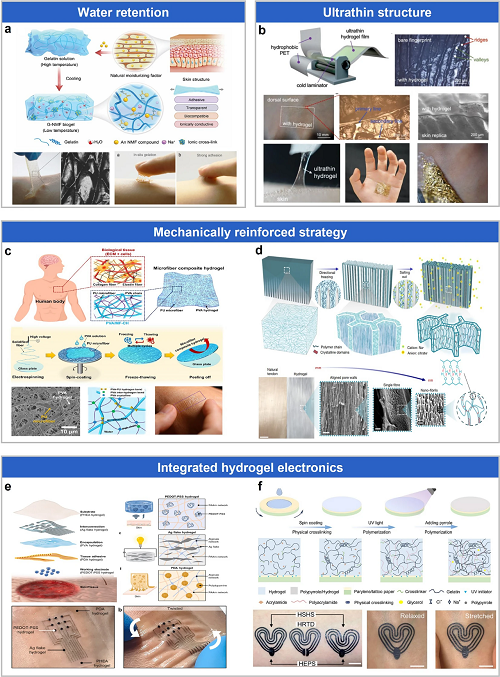

1.5 水凝胶

水凝胶是一类具有组织相似柔软性的含水交联聚合物网络,凭借其优异的离子导电性和良好的生物相容性,广泛应用于组织工程、生物医学及柔性电子领域。其组织力学特性有效缓解了皮肤与电极界面的生物力学失配,实现了稳定贴合。相比于干电极材料,高含水量赋予水凝胶电极湿润且富含离子的生理环境,使其能够通过电子与离子信号的耦合实现高质量的生理信号监测。此外,水凝胶在电学、机械及生物特性的设计上具有高度的可调控性,满足多样化的生物应用需求。

图7. 基于水凝胶的皮肤表皮电子。

II 关键性能策略:长期监测的三大核心需求

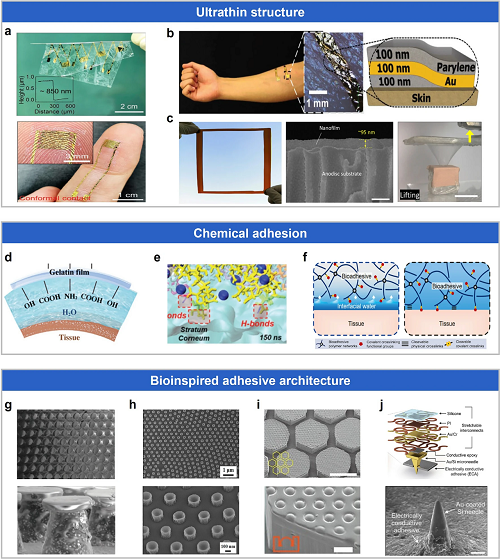

2.1 粘附性

尽管柔软高拉伸性的贴肤电子器件具备良好适配性与传感性能,但皮肤表面毛发导致界面贴合不完全,降低了稳定性。弱界面难以承受复杂变形,易致器件移位、脱落及信号衰减,限制了其长期监测应用。为提升界面稳定性,高粘附性设计成为关键。常见策略包括:

·超薄化设计,通过降低器件厚度至微米级以内,利用范德华力实现自粘且顺应皮肤微观褶皱;

·化学结合方法,借助皮肤表面羟基、羧基及氨基等活性基团与器件功能分子形成氢键、静电作用或共价键,提高界面结合力;

·仿生微结构设计,模仿自然界的高附着结构,如章鱼吸盘和树蛙趾垫的微纳结构,增强器件在干湿环境下的附着力并适应皮肤表面不平整特性。

图8. 实现皮肤表皮电子器件粘附性的策略。

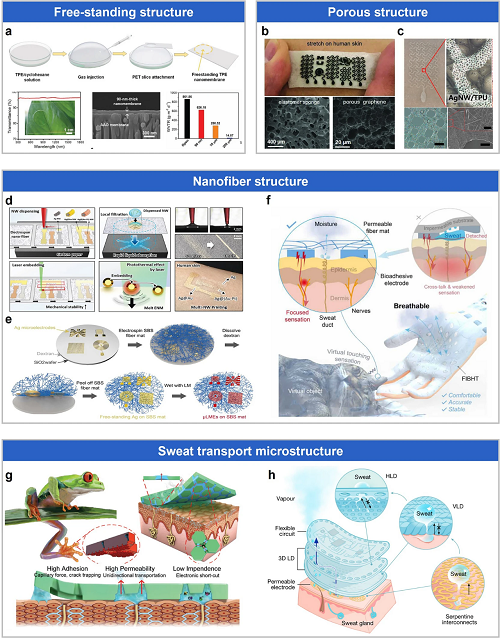

2.2 透气性

透气性对于维持佩戴舒适性和信号稳定性至关重要。皮肤通过汗腺排汗调节体温和电解质平衡,若器件透气性不足,汗液积聚不仅导致闷热不适,还会改变皮肤-电极界面的电化学环境,影响信号质量。提升透气性的策略主要包括:

·超薄/无基底结构设计:如150nm厚电极可实现高达580g/m2·d的水汽传输率(WVTR);另外,通过去除连续膜状基底,仅保留导电图案,最大化开放面积,也可以提高水汽传输率,使皮肤能够像未覆盖器件般自由排汗。

·多孔/纳米纤维结构:采用静电纺丝制备多孔基底,WVTR可达2941 g/m2·d,适合长期佩戴。

·仿生微结构设计:仿生单向导汗结构,或者通过微流道等结构促进汗液快速排出,如3D液态二极管实现高效排汗。

图9. 实现皮肤表皮电子器件透气性的策略。

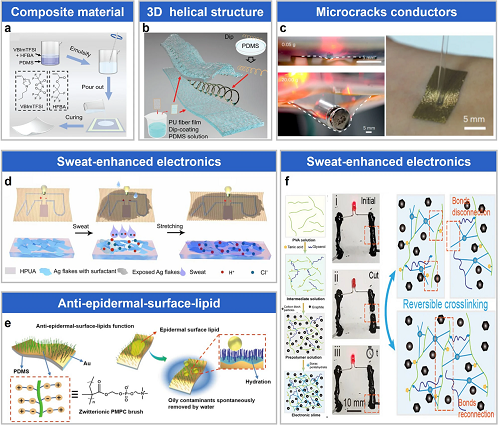

2.3 长期机电稳定性

机电稳定性涉及机械耐久性、电学稳定性、抗环境干扰能力及自愈性。器件在实际使用中会受到多种挑战:材料老化(导电聚合物掺杂剂流失、复合材料溶剂挥发)、汗液和皮脂污染、反复拉伸弯曲造成的微裂纹或分层。对于需在数天甚至数周内承受数千次循环形变的系统,这些问题尤为关键。

·材料优化:通过共聚改性等方法制备长时稳定的高性能复合材料,提升高温和长期使用下的机电稳定性。

·结构工程:引入三维螺旋金属纤维骨架或热膨胀预制微裂纹导体结构,显著降低大应变循环下的电阻变化。

·环境适应:设计汗液增强型电极,利用汗液中的成分提升导电性;开发表面两性离子聚合物刷,赋予器件防油抗污染能力。

·自愈功能:利用动态化学键与超分子作用构建高延展、快速自愈材料,延长器件寿命并保持性能稳定。

图10. 实现皮肤表皮电子器件长期机电稳定性的策略。

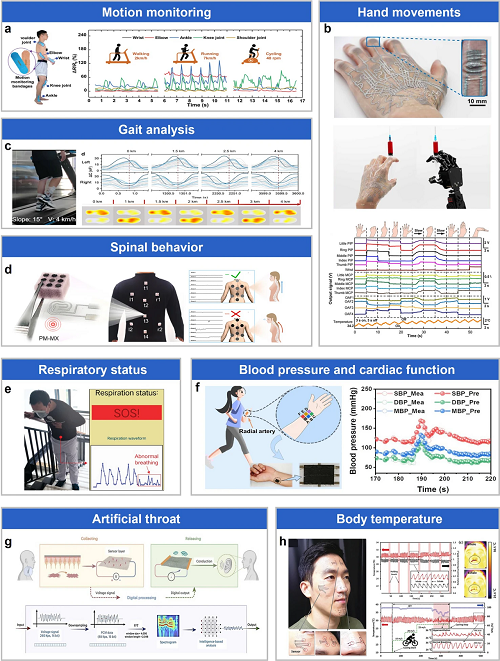

III 应用场景:生理信号监测与健康管理

3.1 生物物理信号监测

·运动检测:柔性应变传感器监测步态与脊柱姿态,可辅助帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病筛查与康复评估。

·呼吸与心肺监测:纤维应变传感器织物系统实现呼吸模式实时跟踪,支持哮喘等呼吸系统疾病的早期预警。

·血压与心率监测:压力传感器阵列结合深度学习模型,实现血压与心率的高精度监测(识别准确率可达 99.8%)。

·语音与交流辅助:可穿戴人工喉实现语音感知与合成,辅助失语或发声障碍患者恢复交流能力。

·体温与代谢监测:柔性温度传感器可实时捕捉呼吸温度变化,可用于人体代谢状态评估和异常预警。

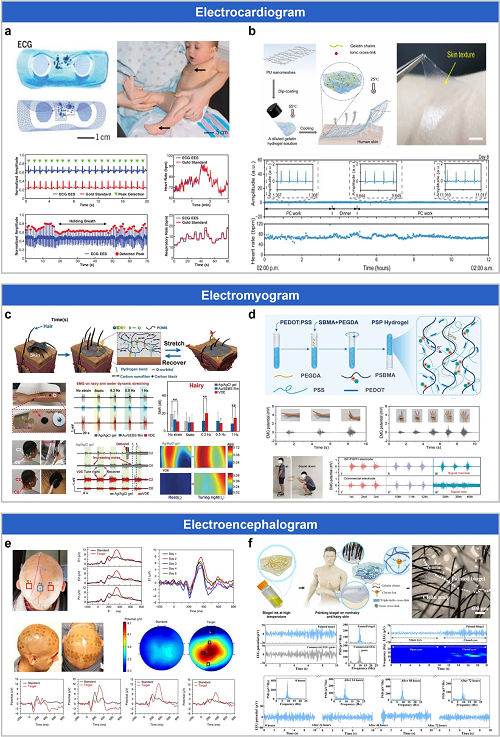

3.2 生理电信号监测

·心电(ECG)监测:超薄、超柔无线表皮电子系统可在新生儿胸部和足部实现无创、连续心电监测;纳米纤维增强导电水凝胶电极具备透气、自粘和高稳定性,可稳定采集1周的ECG信号;结合人工智能实现实时心律异常检测与早期干预。

·肌电(EMG)监测:毛发皮肤适应性黏弹性干电极可穿透毛发与皮肤褶皱,稳定采集低噪EMG信号;深度学习框架(如EMGSense)实现跨个体手势识别准确率91.9%,支持康复训练与人机交互。

·脑电(EEG)监测:大面积开放网格结构电子纹身可实现5–14天多通道脑电采集,减少发热与干扰;可涂刷导电生物凝胶电极通过相变控温形成稳定接触,实现有毛发区域长时间高保真EEG记录;结合机器学习与深度学习算法,可用于抑郁症等精神疾病的客观筛查与诊断。

图11. 用于生物物理信号监测的皮肤表皮电子器件。

图12. 用于生理电信号监测的皮肤表皮电子器件。

IV 总结

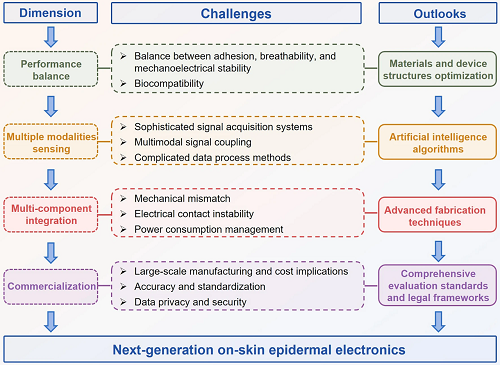

先进的皮肤表皮电子器件已实现多种疾病的持续监测,推动个性化健康管理、疾病早期预防、精准诊断与康复干预。本文系统梳理了高性能表皮电子器件的材料与结构设计、粘附性、透气性及机电稳定性优化策略,并评述了其在生物物理与电生理信号监测(如脊柱健康、血压监测、新生儿重症护理)中的应用。尽管取得显著进展,表皮电子器件在实际长期健康监测中的广泛应用仍面临诸多挑战,其未来发展方向主要包括:

·性能平衡:需要实现柔顺贴合、自粘稳固、透气舒适与长期机电稳定性等多重性能的协同。通过材料创新与结构优化达成多种性能的综合平衡,结合人工智能辅助设计可提高系统适应性并提升研发效率。材料方面,应推动离子—电子混合导电体系的发展;结构设计则可引入仿生分形结构,同时增强器件的延展性、容错性、生物相容性与耐久性。

·多模态集成与智能分析:促进单一传感器多信号采集及多部位传感网络构建,借助机器学习方法优化数据融合与健康状态评估,提升监测的准确性与全面性。

·系统集成与可持续供能:推动柔性电子多组件的高效集成,发展摩擦纳米发电机、生物燃料电池等绿色可持续供能技术,解决能量供应的连续性和稳定性问题。

·商业化与标准化:加速低成本、大规模制造工艺的推广,建立统一的传感器性能评价标准,强化数据隐私保护和伦理规范,保障技术安全可靠应用。

·应用前景:多功能、智能化的“第二层皮肤”将显著提升穿戴舒适性与数据连续性,实现心血管疾病、糖尿病、神经系统疾病等慢性病的长期精准监测。未来还将拓展至经皮给药、闭环治疗反馈及术后康复评估等领域,推动医疗服务向精准化、个性化、远程化与预防化方向发展。

图13. 下一代皮肤表皮电子器件的挑战与展望。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 西安交通大学邵金友&陈小亮团队综述:应用于长周期健康监测的高性能表皮电子

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原

西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原 中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破

中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破 南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化

南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化 广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机

广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机