研究背景

农林废弃物作为丰富的可再生资源,可通过生物炼制高效转化为清洁燃料与高附加值化学品,为绿色能源与低碳发展提供重要支撑。其中,5-羟甲基糠醛(HMF)因其结构中同时含有醛基、羟甲基与呋喃环等官能团,被美国能源部列为“Top 10+4”重要平台化合物之一,展现出向2,5-呋喃二甲醇(BHMF)、2,5-二甲基呋喃(DMF)、2,5-二羟甲基四氢呋喃(BHMTHF)、1,6-己二醇(1,6-HDO)等高值产物转化的巨大潜力。然而,HMF加氢过程路径复杂,涉及多个中间体和产物,如何在单一催化体系中实现对反应方向的精准调控,仍是一项具有挑战性的课题。当前研究多集中在催化剂活性位点的设计与调控,而对于溶剂效应如何影响反应路径和产物选择性,尚缺乏系统机制阐释。事实上,溶剂不仅参与反应动力学过程,还可能通过氢键作用、质子供体能力等影响关键中间体的稳定性与转化方向。因此,深入探索溶剂极性与质子供氢能力对HMF加氢行为的协同调控机制,将为实现生物质平台化合物的高效、精准转化提供新思路与理论依据。

A Promising Strategy for Solvent-Regulated Selective Hydrogenation of 5-Hydroxymethylfurfural over Porous Carbon-Supported Ni-ZnO Nanoparticles

Rulu Huang, Chao Liu, Kaili Zhang, Jianchun Jiang*, Ziqi Tian*, Yongming Chai*, Kui Wang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 5

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01847-5

本文亮点

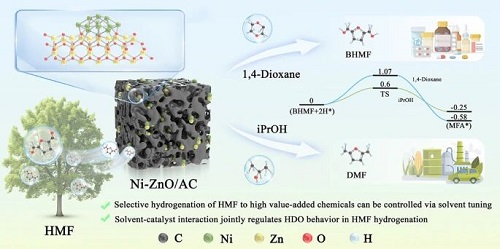

1. 采用低温共沉淀法成功构建Ni-ZnO纳米颗粒负载于椰壳碳上的复合催化剂(Ni-ZnO/AC),在HMF加氢反应中展现出优异的催化活性与循环稳定性。

2. 通过调控溶剂体系,实现HMF在单一催化剂体系下的高选择性转化——在1,4-二氧六环中优先生成BHMF(选择性高达97.5%),在异丙醇中定向转化为DMF(选择性高达99.5%)。

3. 系统揭示溶剂极性与质子供体能力协同调控反应路径的作用机制,提出基于氢穿梭效应的加氢脱氧新策略,为生物质平台化合物的精准高值利用提供了理论支撑。

内容简介

生物质平台分子HMF选择性加氢转化是实现糖平台高效转化生物质能源与材料产品的关键环节。针对现有催化体系难以精准调控产物选择性的难题,中国林科院林化所蒋剑春院士团队创新构建了一种低温共沉淀法制备Ni-ZnO/AC耦合溶剂多相催化体系。首次系统揭示了溶剂极性及质子供体能力对HMF加氢产物路径的决定性调控作用:在极性非质子溶剂1,4-二氧六环中,催化剂表现出对BHMF的高选择性(97.5%);而在极性质子型溶剂异丙醇中,催化体系通过“氢穿梭效应”促进脱羟基反应,使DMF选择性提升至99.5%。结合密度泛函理论(DFT)计算,揭示了溶剂供氢能力在降低反应能垒中的关键作用。该研究提出基于溶剂性质精准调控生物质加氢产物的通用策略,为生物质高附加值化学品的定向制备提供了新思路。

图文导读

I 溶剂极性与类型调控HMF加氢产物分布

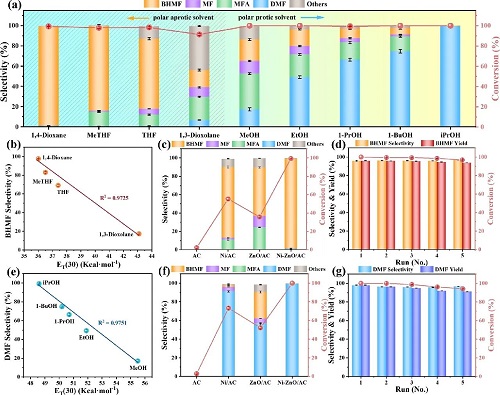

HMF因其多官能团结构可在溶剂中进行加氢反应并转化为多种高附加值化合物。本研究系统考察了在Ni-ZnO/AC催化剂作用下极性非质子型溶剂(1,4-二氧六环、2-甲基四氢呋喃、四氢呋喃、1,3-二氧五环)与极性质子型溶剂(甲醇、乙醇、1-丙醇、1-丁醇、异丙醇)对HMF加氢反应的影响,结果显示在极性非质子溶剂中,HMF优先生成BHMF,尤其在1,4-二氧六环中选择性高达97.5%;而在极性质子溶剂中则趋向形成DMF,在异丙醇中选择性高达99.5%。进一步分析发现,BHMF和DMF的选择性与溶剂极性ET(30)值呈线性正相关,表明溶剂极性可显著增强底物的溶解度与反应完成度,从而影响反应路径与产物分布。此外,该催化剂在两种溶剂体系的循环使用中依旧保持良好稳定性。

图1. 溶剂种类和极性对HMF催化加氢反应的影响及Ni-ZnO/AC催化剂循环性能。

II 原位红外揭示BHMF转化的溶剂效应机制

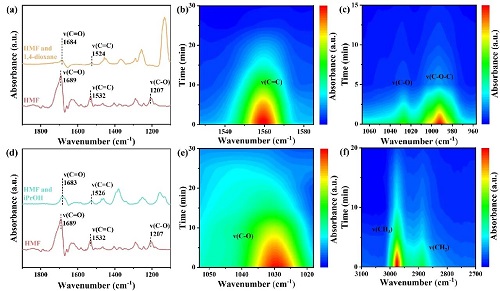

为了揭示不同溶剂体系中HMF加氢的转化机制,团队借助原位傅里叶变换红外光谱对1,4-二氧六环与异丙醇介质中的反应过程进行监测。HMF分子特征峰主要出现在1689 cm⁻1(C=O)、1532 cm⁻1(C=C)和1207 cm⁻1(C–O)。在两种溶剂中,这些吸收峰均出现红移,表明HMF的官能团在催化剂表面吸附增强,为后续加氢转化做好铺垫。而后,进一步监测关键物质BHMF的原位吸附行为结果发现,其特征峰位于1560 cm⁻1(C=C)、1029 cm⁻1(C–O)和1001 cm⁻1(C–O–C):在1,4-二氧六环中,C–O峰红移明显,说明BHMF在表面吸附牢固,但氢气通入后,C=C与C–O信号缓慢消失,未继续转化,解释了产物中BHMF高选择性的来源;而在异丙醇中,C–O信号快速衰减,同时出现2975 cm⁻1的甲基振动峰,意味着BHMF发生C–O断裂并生成DMF。

图2. Ni-ZnO/AC催化剂上HMF/BHMF加氢过程中溶剂效应的原位红外研究。

III 反应动力学与DFT阐明质子供体能力主导反应路径

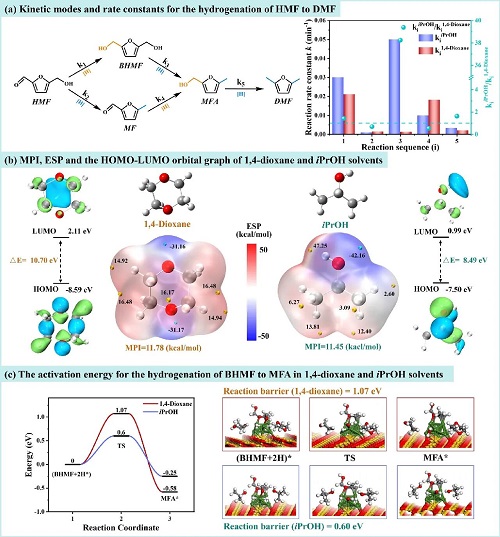

在实验结果与前期研究基础上,HMF加氢过程遵循拟一级反应动力学模型,其反应路径如图所示,在不同溶剂体系中,反应动力学和产物分布表现出显著差异。在异丙醇中,HMF转化为BHMF的速率常数(k₁)比在1,4-二氧六环中高出1.5倍,说明Ni-ZnO/AC催化剂作用下质子型溶剂更有利于羰基加氢。而BHMF进一步转化为MFA的步骤(k₃)在异丙醇中则是后者的38.2倍,表明在1,4-二氧六环中该过程几乎被抑制,BHMF易于富集,产物选择性自然偏向于BHMF。而后,通过对比溶剂的分子极性指数(MPI)、静电势分布(ESP)与HOMO-LUMO能隙(ΔE),发现尽管1,4-二氧六环极性稍高,却缺乏质子供体能力,难以推动关键的质子迁移;而异丙醇不仅ΔE更小、电荷极化能力更强,还能直接提供质子、稳定反应中间体,为后续脱羟和加氢过程提供强力支撑。此外,基于显式溶剂模型的DFT计算发现BHMF在Ni-ZnO/AC表面的氢解反应中,异丙醇体系下的能垒仅为0.60 eV,远低于1,4-二氧六环体系下的1.07 eV。异丙醇通过“氢穿梭效应”参与反应,不仅其质子加速羟基脱离,iPrO⁻还可捕获Ni表面的活性氢,实现溶剂自身再生,完成一体化循环。尽管溶剂极性对反应产物调控有所影响,但质子供体能力才是决定反应路径和产物选择性的核心因素。以异丙醇为代表的极性质子型溶剂,不仅提升了底物溶解度与催化剂接触性,更通过氢键和质子转移过程深入参与反应,极大推动了HMF向DMF的高选择性转化。

图3. 1,4-二氧六环/异丙醇溶剂中HMF加氢的反应动力学、分子性质及能垒分析。

IV 总结

本研究构建了一种Ni-ZnO/AC多相催化剂耦合不同溶剂的催化转化体系,并实现了生物质平台分子HMF向高附加值产物的精准转化。在1,4-二氧六环/异丙醇中分别高选择性生成BHMF和DMF。结合实验结果与DFT计算,研究发现溶剂不仅作为反应介质,更与催化剂形成协同作用,深度影响反应速率与路径选择。该策略通过调控溶剂极性与供氢能力,有效操控产物分布,为绿色化学转化提供了可调控的新思路。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 中国林科院林化所蒋剑春院士等:溶剂调控助力HMF精准转化新策略

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原

西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原 中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破

中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破 南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化

南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化 广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机

广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机