研究背景

随着全球人口增长和工业发展,能源需求持续攀升,而煤炭、石油等化石燃料资源有限且不可再生,亟需高效、稳定的储能系统支撑太阳能、风能等可再生清洁能源的规模化应用。因此电池技术成为现代能源体系的核心组成部分,其中锂离子电池(LIBs)、锂硫电池(LSBs)、钠离子电池(SIBs)、锌离子电池(ZIBs)和钾离子电池(PIBs)等因其各自的性能优势,成为当前研究热点。然而,这些电池的性能高度依赖于内部组分(如电极和电解质)的物化特性及相互作用,其能量密度、倍率性能和循环稳定性等关键指标仍有待突破。近年来,高熵材料(HEMs)因其独特的多元组分协同效应和结构稳定性,在催化、材料科学及电磁学等领域展现出巨大潜力。在电池应用中,HEMs通过熵稳定效应和结构无序-有序协同,可同时优化电极材料的容量、反应动力学和循环寿命,作为电解质时也可拓宽电化学稳定窗口。此外,其组分的高度可调性为性能优化提供了广阔空间。然而,HEMs的设计与合成仍面临组分筛选复杂、构效关系不明确等挑战。近年来,机器学习(ML)技术的引入为高效预测材料性能、加速新型HEMs开发提供了新思路。

High-Entropy Materials: A New Paradigm in the Design of Advanced Batteries

Yangmei Xin, Minmin Zhu*, Haizhong Zhang*, Xinghui Wang*

Nano-Micro Letters (2025)18: 1

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01842-w

本文亮点

1. 系统地回顾了高熵合金、高熵氧化物和高熵MXenes的发展历程、材料特性及其应用研究进展。

2. 详细介绍了高熵材料作为正极、负极和电解质材料在提升电池容量、循环寿命和循环稳定性方面地应用研究。

3. 重点探讨了机器学习技术在高熵电池材料研究中的最新进展和应用前景。

内容简介

传统电池材料在能量密度、循环稳定性和安全性等方面面临瓶颈,而高熵材料因其独特的组分可调性和结构稳定性,为解决这些关键问题提供了全新思路。近日,福州大学王星辉、朱敏敏、张海忠等对高熵材料在电池领域的研究进展进行了系统性评述,旨在深入揭示高熵材料的性能优势机制,推动新一代高性能电池材料的开发与应用。首先系统性地回顾了高熵合金、高熵氧化物和高熵MXenes的发展历程,深入解析了其独特的四大核心效应:高熵效应、晶格畸变效应、缓慢扩散效应和鸡尾酒效应,并建立了相应的热力学理论框架。研究团队重点探讨了高熵材料作为电池正极、负极和电解质的创新应用,通过详实的实验数据展示了其在提升能量密度、循环稳定性和倍率性能方面的显著优势。在应用研究方面,系统总结了高熵材料在锂离子电池、锂硫电池、锌空气电池、钠离子电池和钾离子电池等新型储能体系中的突破性进展。此外,面对高熵材料巨大的组分空间和复杂的结构-性能关系,论文引入了机器学习(ML)在高熵电池材料设计与优化中的应用,通过数据驱动的方法加速了新材料的发现和性能预测。在展望部分,作者客观分析了当前面临的规模化制备和成本控制等挑战,并提出了未来发展的三大方向:新型制备工艺开发、先进表征技术应用和智能化材料设计策略。

图文导读

I 高熵材料的组成及发展历程

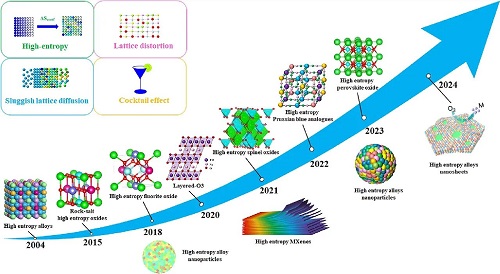

自古以来,人类就致力于开发新材料、发现新金属和发明新合金,如铁和青铜。这些合金传统上都是基于“基体元素”模型开发的,通常从一个主要元素开始,偶尔包含两个主要元素。然而,随着多组元合金体系的出现,这一范式开始转变。1981年,Vincent对由大量组元以相等或接近相等的比例组成的多组元合金进行了首次详细研究。这项基础性工作后来由 Cantor扩展,他研究了新型多组元非晶合金,并探索了高构型熵对合金稳定性的影响。基于这些见解,随后发表了关于结晶多主元合金(MPEAs)的首次实验结果,进一步奠定了后来被称为高熵合金(HEAs)的理论和实验基础。2004年,Yeh等人首次正式提出了高熵合金的概念,并对其进行了定义(图 1)。 高熵材料具备四个核心效应,包括高熵效应、晶格畸变效应、迟滞扩散效应和鸡尾酒效应。高熵合金这些非常规结构和效应为实现前所未有的相稳定性和力学性能组合提供了机会,特别是克服了强度-延展性之间的权衡。在这个概念突破之后,高熵合金的研究迅速扩展。这些发现突出了HEAs的机械优势,并激励了在功能材料中更广泛地探索高熵策略。例如,将高熵引入普鲁士蓝类似物(HE PBAs)作为LSBs的阴极材料,已引起广泛关注。

图1. 高熵材料的四大核心效应及发展历程。

II 高熵材料的分类和特点

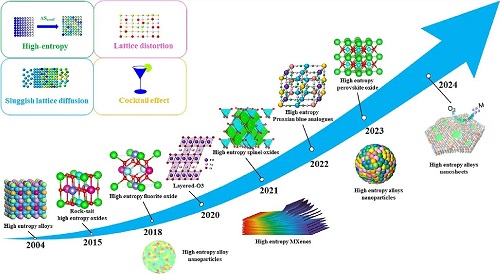

HEMs包括HEA、HEO、HE MXene和其他化合物。迄今为止,HEMs已成功用作电池的正极、负极和电解质,表现出卓越的循环性能和高比容量。HEAs凭借其四大核心效应(高熵效应、晶格畸变效应、迟滞扩散效应和“鸡尾酒”效应),展现出传统材料无法比拟的优异性能组合。HEAs不仅在室温下表现出强度和延展性之间的卓越平衡,而且在从低温到超高温的极端环境中也能提供出色的性能。在低温下,高熵体表现出显著的抗断裂性,这主要归因于平面滑移位错的激活。此外,高熵烷在其他几个特性上也具有显着的优势,包括弹性、高温阻尼性能、软磁性、抗辐射、耐腐蚀和耐磨性。为实现其在不同领域的应用,研究人员开发了多种多样的制备方法,这些方法可根据最终产物的形态(块体、粉末、薄膜、纳米结构)和目标应用进行选择。目前,HEAs的合成技术主要分为以下几大类(图 2a-c):冶金法与快速凝固、增材制造(AM)与先进成型技术、粉末冶金法、纳米结构制备技术、去合金化与后处理、气相沉积法、固相反应法、溶胶-凝胶法、共沉淀法、水热合成法和静电纺丝技术等。

图2. (a) Fe12Ni23Cr10Co55-xMnx/CNT制备工艺示意图及双功能ORR/OER原理; (b) S/HEA@HC; (c) NP-HEA@HEO; (d) (Cu、Mn、Fe、Cr)3O4的球磨工艺; (e) HE MAX和MXenes。

III 高熵材料在电池中的应用

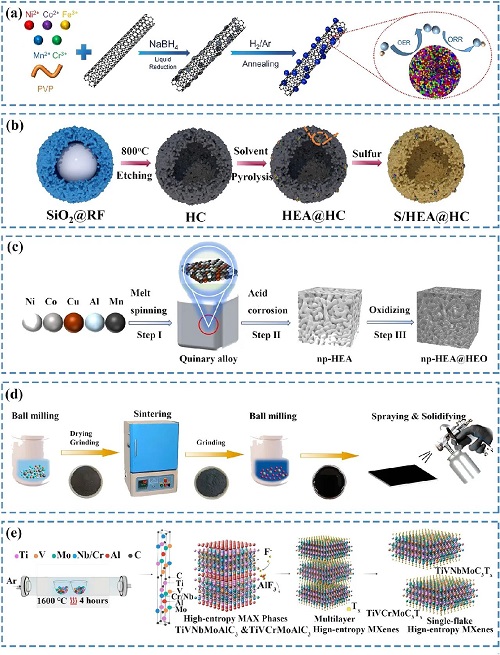

尽管近几十年来电池材料取得了重大进展,但化学稳定性、离子与电子电导率、反应动力学以及晶相稳定性等挑战依然存在。为克服正极设计的这些固有限制,高熵机制的引入近年来成为解决上述挑战的有效策略。通过利用多元素体系的协同效应,高熵材料可提供更优的结构稳定性、增强的电化学性能及更高的设计灵活性。本节将全面综述高熵负极材料、正极材料及电解质在各种金属离子电池中的应用进展。高熵电池材料(HEBMs)的组分复杂性奠定了其卓越电化学性能的基础,同时也为材料设计带来重大挑战。应对这些挑战需重点关注两个核心维度:元素选择与化学计量比控制。基于这些设计原则,高熵概念已成功融入过渡金属氧化物(TMOs)、MXenes、尖晶石氧化物、岩盐氧化物、普鲁士蓝类似物以及O3/P3/P2层状结构等多种材料体系。此外,在锂、锌、钠等金属电池技术中已报道了多种高熵电池材料。这些材料表现出与多样化结构构型密切相关的宽谱电化学性能。为系统阐释这种关联性,图3对比了不同电池体系的典型原理结构图。

图3. (a) 基于NCM111正极和TM-HEO负极的锂离子电池全电池示意图; (b) 锂硫电池软包电池示意图; (c) HEO-MP锂离子电池全电池示意图; (d) HEA/HEO 锌空气电池; (e) LNSM-0.01钠离子电池; (f) HE-K-PBA||硬碳钠离子电池。

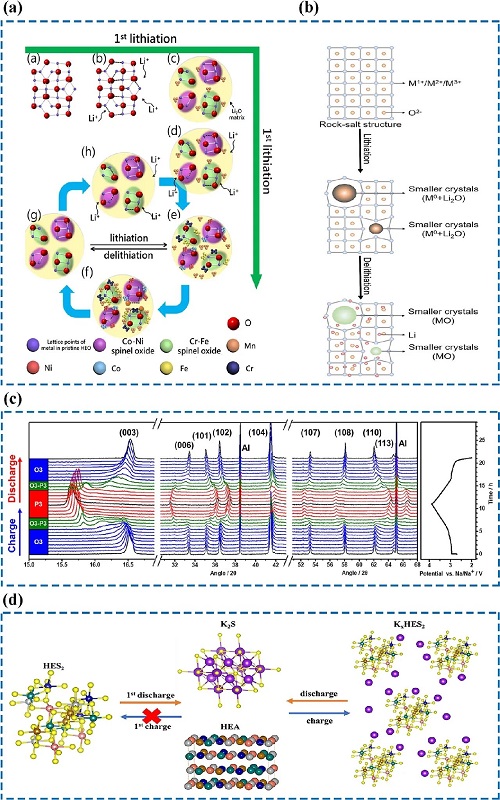

IV 高熵电池材料的转化机制

由于高构型熵的存在,高熵材料的晶格结构在循环过程中得以保持,与其他TMOs相比体积波动更小。增强的结构稳定性通过最小化体积膨胀造成的损伤,显著提升了长期循环性能。高熵尖晶石氧化物和岩盐结构高熵氧化物(rock-salt HEOs)作为高性能锂离子电池电极材料已被广泛研究。研究HESO在不同荷电状态和循环次数下的独特相变行为(图4a展示了高熵氧化物在锂化/脱锂过程中的原子尺度结构演变)。原始态(MgCoNiCuZn)O能够保持长程有序的岩盐相。在锂化过程中,Li⁺嵌入诱导过渡金属(Co2⁺/3⁺、Ni2⁺/3⁺、Cu2⁺/1⁺、Zn2⁺)发生转化反应,而电化学惰性的Mg2⁺在稳定岩盐基质方面起关键作用。在脱锂过程中,被还原的元素会完全重新占据岩盐晶格,实现完全的结构恢复(图4b)。通过优化O3/P2相比例,可在宽温域内实现高容量和改善的容量保持特性。高熵O3型层状材料NaCu0.1Ni0.3Fe0.2Mn0.2Ti0.2O2(NCNFMT)在充电过程中的结构演变特征如图4c所示。具有团簇结构的高熵金属二硫化物(HES₂)可为大半径K⁺离子提供高效传输路径,使其更适合离子嵌入/脱出反应。钾化处理后形成的高熵合金对多硫化物表现出强锚定效应,显著提升钾离子电池的容量和循环寿命(图4d)。

图4. (a) (CrMnFeCoNi)3O4高熵氧化物在锂化/脱锂循环过程中的原子尺度微观结构演变示意图; (b) 用于锂离子电池的(MgCoNiCuZn)O高熵氧化物负极材料在锂化/脱锂过程中结构转变示意图;(c) NaCu0.1Ni0.3Fe0.2Mn0.2Ti0.2O2 (NCNFMT)电极在2.0-3.9 V (vs. Na/Na⁺)电压范围内、0.1C倍率下首次循环过程中的原位XRD图谱及相应电压曲线;(d) HES₂的反应机理示意图。

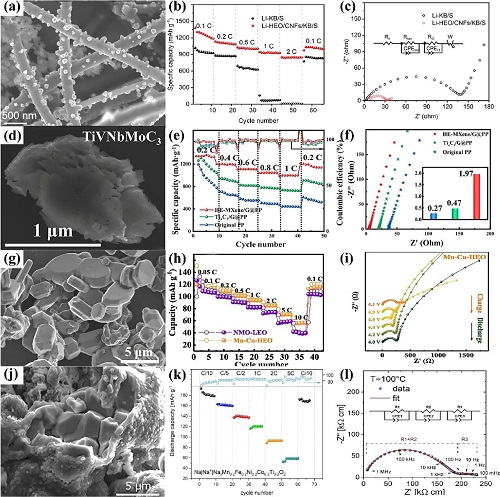

V 高熵电池材料的性能

锂硫电池(LSBs)的反应机制不同于传统锂离子电池的脱嵌过程,其通过锂与硫之间的电化学反应将化学能转化为电能。然而穿梭效应会产生循环过程中多硫化锂(LiPSs,Li2Sm,4<m<8)在电极间溶解迁移的现象,会导致活性物质损失和容量快速衰减。高熵合金(HEAs)凭借其固有的多元素协同特性有效解决这一问题:HEAs熵稳定的复杂表面可产生大量催化活性位点,显著增强多硫化物转化动力学,同时实现对多硫化物中间体的强化学吸附。这种双重功能通过几个关键特性实现:HEAs优化的电子结构有利于与硫物种的相互作用;晶格应变产生缺陷位点促进放电产物高效成核;高构型熵确保长循环中持续的催化活性。这些协同效应使HEAs相比传统材料能保持卓越的电化学性能,同时实现高多硫化物转化效率和出色循环稳定性(图5)。

图5. (a) 葡萄藤状高熵氧化物复合材料的SEM图像,(b) 用于锂硫电池的Li-KB/S和Li-HEO/CNFs/KB/S材料示意图,及(c) 含与不含HEO/CNFs中间层的电化学阻抗谱图; (d) TiVNbMoC2 SEM图像, (e) 用于锂硫电池的高熵MXene/G@PP、Ti₄C₃/G@PP及原始PP隔膜对比图, 及 (f) 使用原始PP、Ti₄C₃/G@PP和高熵MXene/G@PP组装的电池的EIS图谱及锂离子电导率插图; (g) 高熵Mn-Cu-HEO的SEM图像, (h) Mn-Cu-HEO与低熵NMO-LEO材料对比图, 及(i) Mn-Cu-HEO正极材料的奈奎斯特图; (j) NaMn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2Ti0.2O2的SEM图像, (k) NaMn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2Ti0.2O2的首次充放电曲线, 及(l) 100 ℃下测得的样品频率响应奈奎斯特图,插图为用于拟合频率响应的等效电路图。

VI 高熵电池材料的性能

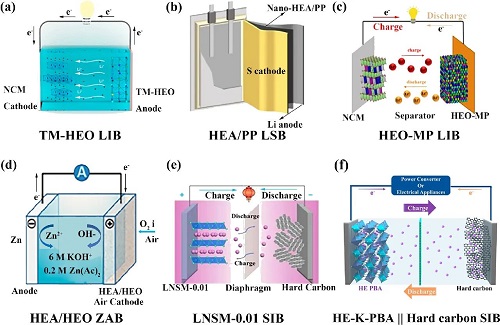

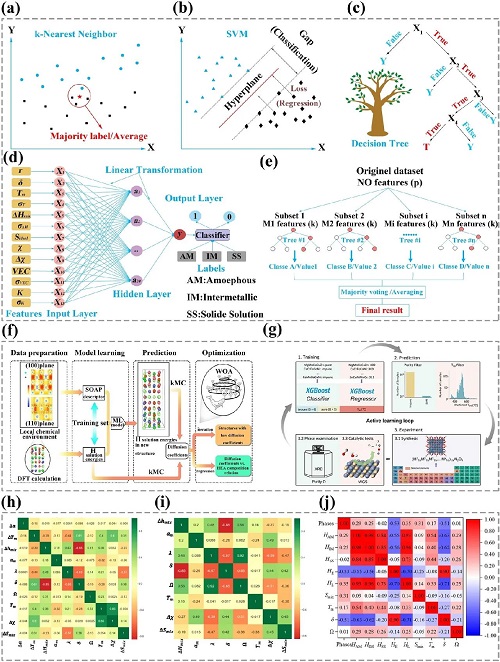

HEMs凭借其独特的性能优势在多个领域尤其是电池研究中引起了广泛关注。然而,多组分特性在带来优异性能的同时也导致了巨大的成分不确定性。Yeh的研究表明,仅五至十三元等摩尔比合金体系的数量就高达7,099种,若进一步考虑非等摩尔比设计、微量掺杂元素、通过特殊策略设计的亚稳态高熵合金、多形性诱导的复合结构以及包含难混溶纳米颗粒的复合体系,其成分和结构空间将呈现指数级增长,形成近乎无限的设计可能性。机器学习通过数据驱动方法显著加速了高熵合金催化剂的筛选与优化进程。该过程始于多源数据的整合:融合实验数据与计算数据(如DFT计算的吸附能、d带中心等),构建包含成分特征(元素种类、浓度、电负性)和结构特征(晶体类型、局部配位环境)的综合性数据库。随后采用随机森林、神经网络等监督学习算法预测催化活性,并结合聚类等无监督学习技术探索新颖成分空间。如图6a-e所示,涵盖线性算法、决策树、逻辑回归、支持向量机(SVM)、随机森林、梯度提升分类器以及人工神经网络(ANN)等。传统方法与深度神经网络在高熵材料研究中均得到广泛应用。构建稳健的机器学习模型需要全面数据收集、精细特征工程以及通过交叉验证进行的模型训练与验证(图6)。

图6. (a) k-最近邻; (b) SVM; (c) 决策树; (d ) 人工神经网络; (e) 随机森林的示意图; (f) 设计策略的图形表示,设计低H扩散系数FeCoNiCrN高氧化合物的数据准备、模型训练、预测和优化过程; (g) AL的训练过程; 热图显示了(h)相数据集特征和(i)杨氏模量(E)数据集之间的相关值,用于不同的多组分合金。接近-1或1的值分别意味着负相关或正相关; (j) Pearson相关系数与九个热力学变量。

VII 总结与展望

本综述系统阐述了HEMs在能源存储领域的最新进展。文章强调,通过将多种金属元素(在合金中)或阳离子(在氧化物中)以高构型熵(ΔSconf)策略引入材料体系,能够形成热力学稳定的单相固溶体,从而获得卓越的结构完整性和电化学性能。高熵材料独特的晶格畸变、缓慢扩散效应和“鸡尾酒”效应,协同增强了其机械强度和电化学行为,使其成为国防、航天和先进储能领域的变革性材料。综述重点讨论了高熵材料在LIBs、LSBs、ZABs等多种电池体系中的应用突破,揭示了其在抑制枝晶生长、缓解体积膨胀、加速离子传输(如Li⁺, Na⁺)等方面的巨大潜力。HEOs和高熵MXenes等材料作为电极和电催化剂表现出优异的性能(如容量、循环寿命、倍率性能)。尽管前景广阔,但其商业化仍面临制备成本高、元素偏析等挑战。

尽管HEMs具有非凡的特性——包括卓越的结构稳定性、优异的机械强度、出色的耐腐蚀性和增强的离子传输能力,这些特性共同使其能够在极端条件下延长使用寿命、抑制结构变形并改善电化学性能——但将这些进展转化为商业上可行的技术仍然存在重大挑战。为了克服这些障碍并加速高熵材料的实际应用,我们提出了一项围绕三个关键维度的综合发展战略:(1)制备方法,(2)先进材料表征,和(3)先进设计。这种多方面的方法旨在弥合实验室规模创新与工业规模应用之间的差距,从而释放高熵材料在下一代能源存储和转换技术方面的全部潜力。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 福州大学王星辉等综述:高熵材料,先进电池设计的新范式

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢

上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢 TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章!

TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章! 中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%)

中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%) TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!

TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!