研究背景

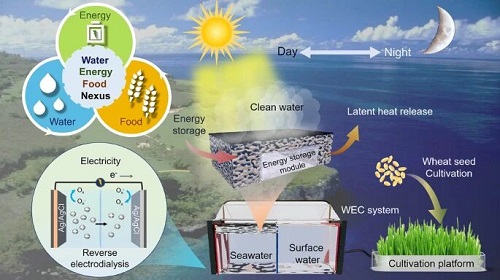

水、能源和食品是人类社会可持续发展的重要相互关联要素,涵盖了联合国可持续发展目标(SDGs)中的目标2、6和7。然而,气候变化正加剧全球水资源和电力短缺,同时对粮食系统的可持续性构成挑战。因此,应优先发展可持续和清洁能源以满足全球需求,这对于应对气候变化带来的多方面问题并确保未来的可持续发展至关重要。

System with Thermal Management for Synergistic Water Production, Electricity Generation and Crop Irrigation

Meng Wang, Zixiang He, Haixing Chang, Yen Wei, Shiyu Zhang, Ke Wang, Peng Xie, Rupeng Wang, Nanqi Ren, Shih-Hsin Ho*

Nano-Micro Letters (2026)18: 57

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01876-0

本文亮点

1. 动态热管理:系统通过储能水凝胶(ESE)的热调节机制,实现1.91 kg m⁻2 h⁻1(1太阳强度)与0.54 kg m⁻2 h⁻1(无光照)的蒸发速率,有效缓解太阳能间歇性供给问题。

2. 强化盐度梯度利用:集成的反向电渗析(RED)系统可从淡化后浓缩海水中产生~0.30 W m⁻2电能,输出功率达传统海水/地表水RED系统的3倍。

3. 可持续资源整合:系统排水可实现小麦作物的零污染灌溉(7天幼苗茎长约87 mm),完整构建“水-能源-食物”的可持续协同关系链。

内容简介

可持续的水-能源-粮食(WEF)供应是人类社会赖以生存的基石。太阳能界面蒸发技术结合发电与种植,是缓解淡水、能源和粮食危机的有效途径。然而,受天气不可控因素影响,太阳能驱动的耦合系统在运行过程中性能会显著下降。针对这些问题,哈工大任南琪院士团队贺诗欣教授课题组开发了基于太阳能界面蒸发技术的新型系统,克服了传统太阳能蒸发器对光照强度的依赖性及其间歇性运行缺陷。

通过将能量存储模块集成至蒸发器内部,团队研制出具备热管理功能的高效蒸发装置,实现了能量的有效储存与潜热可控释放。在海水淡化环节,系统采用反电渗析技术高效提取盐差能,并通过一体化作物栽培平台将处理后的排水用于灌溉,全程无二次污染产生。

此外,该系统在间歇光照条件下仍保持优异的蒸发性能,延长了RED装置的持续发电时间。经测试,系统排水符合农业灌溉标准,成功实现了清洁水-能源-食品(WEF)系统的有机整合与零污染运行。该研究成果为应对全球性的WEF有机统一提供了创新性解决方案,对推动绿色可持续发展具有重要实践意义。

图文导读

I 基于清洁水-能源-食品(WEF)协同理念的集成式产水、电和灌溉(WEC)系统

如图1所示,WEC系统创新性地在太阳能蒸发器内部集成相变储能单元,成功构建了兼具热管理功能的高效蒸发装置,实现了能量存储与潜热可控释放的双重功能。在海水淡化过程中,系统通过反电渗析(RED)技术高效捕获并转换高盐度海水与地表水受控混合产生的吉布斯自由能(ΔGmix)。通过一体化灌溉栽培平台,WEC系统产生的系统排水被直接回用于农作物灌溉,全过程实现零二次污染排放。

图1. 基于WEF协同理念的集成式产水、电和灌溉(WEC)系统示意图。

具体而言,将含有储能微胶囊(ESM)的聚乙烯醇(PVA)水凝胶作为储热模块集成到蒸发器中。这提高了海水盐度,并通过反向电渗析(RED)技术以电能形式高效提取盐差能。因此,WEC系统在连续运行期间可提供高能量输出。此外,该系统还实现了良好的无光蒸发速率,延长了RED系统的高效发电时间。系统排水可用于农业灌溉,实现了WEF关联的无缝集成,且无二次污染。该技术为解决全球水、能源和粮食短缺问题提供了实用解决方案,为实现绿色可持续发展提供了途径。

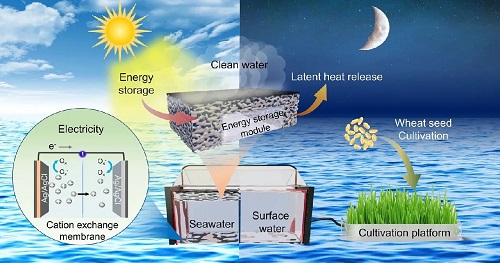

图2. 储能蒸发器(ESE)的制备及性能表征。(a) ESE制备流程示意图,(b) ESE截面结构示意图(i),生物石墨烯(BG)透射电镜图像(ii),三聚氰胺海绵(MS)扫描电镜图像(iii)及ESE表面形貌(iv),(c) 储能水凝胶(ESH)结构示意图与内部化学成分(i-ii),储能微胶囊(ESMs)扫描电镜图像(iii)及ESH内部结构(iv),(d) ESMs的差示扫描量热(DSC)曲线,(e) ESE实物照片及其在水中状态的光学图像,(f) 间歇光照模式下不同蒸发器(纯MS与ESE 2、4、6、8)与纯海水的质量变化对比,(g) ESE 4在淡化过程中的温度分布(60分钟,1太阳光照强度)。

储能微胶囊(ESMs)被添加到PVA前驱体溶液中,经凝胶化形成储能水凝胶(ESH,图2a)。通过将ESH嵌入由三聚氰胺海绵(MS)和生物石墨烯(BG)构成的光热层,制备出储能蒸发器(ESE)。图2b i展示了ESE的截面结构,图2b ii显示了BG的晶格结构,其表面呈现超疏水性。此外,ESE骨架表面(图2b iii)被BG包覆,显示出良好的结合性能(图2b iv)。化学交联的PVA网络中,ESMs均匀分散在交联PVA基质内(图2c i)。PVA框架包裹单个ESMs,其表面羟基与相邻水分子形成氢键相互作用(图2c ii)。嵌入的ESMs提供可控热能管理,在常温下呈现球形形貌(平均直径~6 μm)。该水凝胶复合材料的多孔结构具有相互连通的通道(直径~60-100 μm,图2c iv),既能实现蒸发过程中蒸汽的无阻碍传输,又通过可逆相变发挥储热功能。DSC表明(图2d),水凝胶的相变特性源于嵌入的ESMs,熔融焓(ΔH)=189.7 J g⁻1,结晶焓(ΔH)=198.1 J g⁻1, Tmelt=21.9℃,Tfreeze=28.5℃,可实现运行过程中的能量存储与释放。得益于超疏水表面和亲水内部结构,ESE能稳定悬浮于海水中(图2e)。在1太阳光照(AM 1.5G)和无光条件下评估了ESE的蒸发性能。如图2f所示,质量随时间呈线性变化,红外图像(图2g)显示ESE 4表面温度在60分钟内快速升至稳态49.6℃,显著高于本体海水温度(22.7℃)。

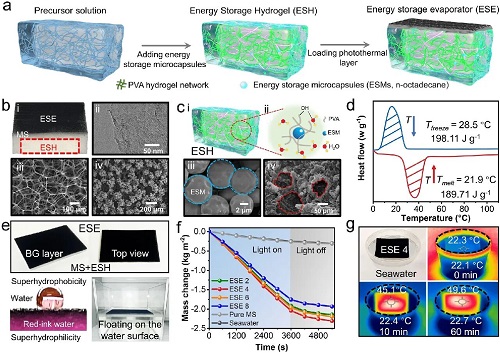

II 基于淡化的可持续水电联产系统性能评估

ESE 4表现出最佳蒸发速率(~1.91 kg m⁻2·h⁻1),而ESE 2、6和8的蒸发速率分别为~1.78、~1.83和~1.62 kg m⁻2 h⁻1(图3a)。得益于优异的蒸发性能,ESE 4在不同盐度水体淡化时,产出水的盐度均远低于WHO和EPA标准(低4个数量级,图3b)。ESE 4的高效蒸发源于其特殊结构(图3c),光热层实现光热转换与蒸汽生成协同,底部ESH储存淡化过程余热。发电性能方面,采用淡化耦合RED系统评估盐差能发电效果。如图3d所示,海水与地表水间组装阳离子交换膜(CEM,Nafion 117),阳离子在盐度梯度驱动下透过CEM向地表水侧迁移。淡化过程显著影响盐度:无海水补充时,盐度从3.50 wt.%升至8.21 wt.(10,800秒),最终导致盐分饱和析出;持续海水供给则可维持盐度稳定增长至5.45 wt.%,保障系统持续运行(图3e)。如图3f所示,海水盐度4小时内从3.5 wt.%线性增至5.78 wt.%,系统开路电压(Eoc)相应从175 mV提升至221 mV,表明淡化过程能有效补充电极附近反应物质,防止效率衰减。电流-电压测试显示,RED的短路电流(Isc)从初始249 μA增至543 μA(图3g),最大功率密度(Pmax)从0.11 W m⁻2提升至0.3 W m⁻2(图3h),达初始值的3倍,证实淡化过程通过增强盐度梯度为RED系统提供了持续发电驱动力。

图3 基于淡化过程的可持续发电性能评估。(a) 不同蒸发器在光照/黑暗条件下的蒸发速率,(b) 淡化前后(14天)3组样品的盐度测量结果,(c) 系统运行中蒸发、储能与盐分传输机制示意图,(d) 反电渗析(RED)装置及其盐差能提取原理,(e) 有无海水补充条件下的海水浓度变化,(f) RED系统达到稳态后(4小时)的开路电压(Eoc)与浓度变化关系,(g) 海水淡化过程中RED系统的电流-电压(I-V)特性曲线,(h) RED系统从启动到稳态的最大输出功率(Pmax)变化。

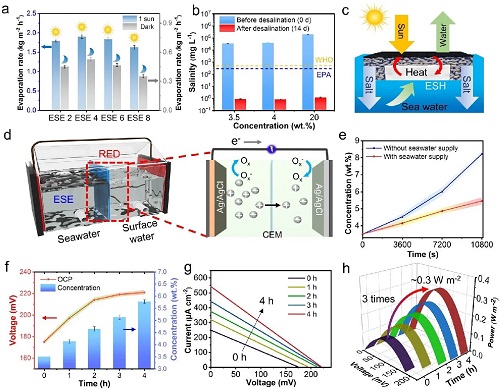

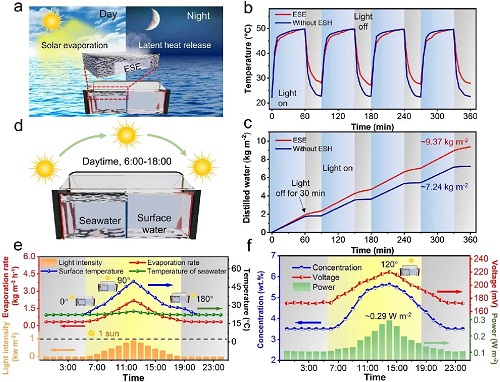

III 全天候水电联产性能测试

为评估清洁水电联产系统的可持续性,本研究对ESE与RED的耦合系统(图4a)进行了全天候运行效能测试。图4b展示了四个光暗循环中淡化过程的表面温度变化,以无ESH的蒸发器作为对照。在光照条件下,ESE与对照组的表面温度分布无显著差异,均达到~49.6°C峰值温度。光照关闭后,ESE的冷却速率(~0.72°C min⁻1)较对照组(~0.91°C min⁻1)降低27%,且单次循环后ESE表面温度仍比对照组高23%。质量变化曲线的线性拟合显示,ESE在四个循环中的总产水量较对照组提高30%(图4c)。针对实际环境中的间歇性光照(图4d),本研究系统评估了其对淡化过程及发电效率的影响。如图4e所示,ESE表面温度随光强增加从~22°C升至~49.6°C(正午12:00,1 sun),蒸发速率与光强呈正相关,峰值达~1.91 kg m⁻2 h⁻1。当入射角从90°增至180°时,表面温度回落至~22.1°C,蒸发速率降至~0.23-0.25 kg m⁻2 h⁻1。图4f显示,6:00-14:00期间Eoc和Pmax分别从~173 mV、~0.11 W m⁻2提升至~220 mV、~0.29 W m⁻2。值得注意的是,系统功率峰值出现在14:00,滞后于淡化速率峰值(12:00),这是因为12:00-14:00间蒸发速率降低延缓了盐度增长。18:00后系统转入夜间模式,但电极持续消耗日间累积的盐度,使Eoc和Pmax最小值延迟至21:00出现。夜间时段Pmax稳定在~0.11 W m⁻2,表明系统可依托海水与地表水的固有浓度差持续运行。

图4. 全天候水电联产(WEC)系统性能测试。(a) 全天候水电联产系统架构示意图,(b) 4次光暗交替循环(AM 1.5G)中ESE与无ESH蒸发器的表面温度对比,(c) 循环过程中两组系统清洁水产量的质量变化,(d) 模拟光照条件下太阳高度角的时序变化,(e) 模拟全天工况下系统的光强、界面温度及蒸发速率的动态响应,(f) 系统运行期间盐度、开路电压与峰值功率密的协同演变规律。

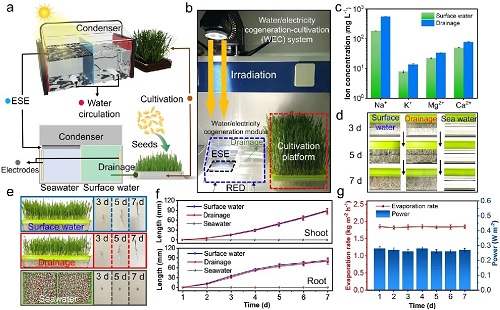

IV WEC系统排水用于小麦种植的可行性研究

本研究构建了基于WEF协同关系的水资源循环网络,将系统排水用于作物灌溉(图5a)。如图5b详示,合理的水循环路径将水电联产模块与农业栽培平台相连,根据需要将排水输送至栽培平台。水质分析表明(图5c),排水离子浓度分别为Na⁺~552.8 mg L⁻1、K⁺~13.5 mg L⁻1、Mg2⁺~33.7 mg L⁻1和Ca2⁺~78.8 mg L⁻1。以地表水和海水为对照,评估了系统排水的农业适用性。图5d展示了3天、5天和7天培养期内,不同水源灌溉下小麦根长的演变过程。地表水与排水灌溉组的小麦根系则从3天的稀疏状态发展为7天的紧密交织结构。而排水灌溉组小麦的茎长生长趋势与地表水组相似(图5d),表明系统排水与作物灌溉具有良好兼容性。量化数据显示(图5e),排水灌溉组小麦在7天内的茎长(~87 mm)和根长(~80 mm)与地表水组(~89 mm和~83 mm)相当。在整个培养周期内,WEC系统的蒸发速率与最大功率密度保持稳定(图5f),证实了系统的可行性与自持性。

图5 基于WEC系统排水的小麦栽培生长评估。(a) WEC系统工作原理示意图,(b) WEC系统实物照片,(c) 系统运行初期与稳定阶段排水离子浓度(Na⁺、K⁺、Mg2⁺和Ca2⁺)对比,(d) 不同水源(地表水、WEC排水和海水)灌溉下小麦根系生长光学图像(3天、5天和7天),(e) 不同灌溉水源处理3天、5天和7天后小麦幼苗表型对比,(f) 小麦茎长与根长随培养时间的动态变化,(g) 小麦培养周期内WEC系统蒸发速率与功率输出协同变化。

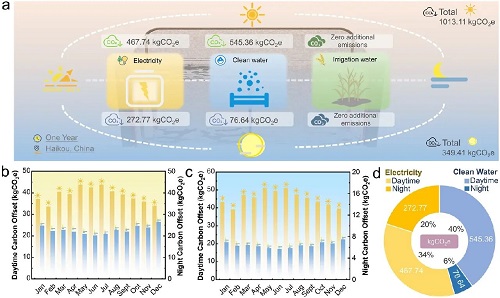

V WEC系统运行的碳补偿效益

为探索实现碳中和的可行路径,本研究对WEC系统运行周期内的碳补偿效应进行了初步评估。如图6a所示,该评估重点量化了系统集成发电、清洁水生产和灌溉供水过程产生的温室气体(GHG)补偿量。数据显示,在一年运行周期内,该系统可累计抵消1,362.52 kgCO₂e的温室气体排放,约相当于抵消1,172 m3天然气燃烧产生的排放量。值得关注的是,灌溉供水过程不会对农业生产造成额外碳排放。图6b表明,在WEC系统运行周期中,日间发电相关的碳补偿量显著高于夜间,其中5月至8月为补偿高峰期。夜间碳补偿主要来源于热管理强化的RED发电,蒸发器的热管理集成使系统额外获得26%的碳补偿增益。如图6c所示,清洁水生产的碳补偿月度趋势与发电特征基本一致,5-8月同样是运行周期内的补偿峰值期。这种协同效应源于夏季增强的太阳辐射和延长的日照时间,使系统发电、产水和灌溉效率显著优于冬季,从而产生更高的碳补偿量(图6d)。从构成比例来看(图6e),发电和清洁水生产分别贡献54%(740.51 kgCO₂e)和46%(622.0 kgCO₂e)的碳补偿量。由于产品特性差异,发电产生的碳补偿量较清洁水生产约高出8%。初步评估证实,WEC系统具备持续的全天候碳补偿能力,在实现碳中和目标方面展现出重要潜力。

图6. WEC系统运行产生的碳补偿效益。(a) 评估周期内系统通过发电、产水和灌溉实现的碳补偿总量,(b) 系统昼夜运行发电产生的月度碳补偿量,(c) 系统昼夜运行生产清洁水的月度碳补偿量,(d) 评估周期内发电与产水碳补偿贡献比例。

VI 总结

本研究通过设计具有能量管理功能的集成化WEC系统,成功构建了可持续的WEF协同体系。该系统中ESE展现出高太阳光吸收率,优异的光热转换效率和卓越的储能特性。基于ESE的WEC系统能同步实现高效提取清洁水、捕获淡化过程产生的高盐差能、以及优化系统排水用于作物栽培。通过ESE与RED的协同作用,系统在高效太阳能淡化后,仍可在无光条件下延长蒸发时间。在全天候条件下,WEC通过提取盐差能实现稳定发电。栽培平台利用系统排水灌溉小麦,7天内茎秆与根系长度分别达~87 mm和~80 mm。该系统卓越的全天候产出性能展现出优异的应用潜力。碳抵消评估表明,WEC系统在运行周期内可中和1,362.52 kgCO₂e的温室气体排放。该系统可为WEF协同领域的可持续发展开辟了新路径,将为全球碳中和目标的实现提供关键技术支撑。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 哈工大贺诗欣等:具备热管理功能的高效协同产水、发电与作物灌溉系统

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道

西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道 南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃

南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃 TOP10!2025年微博阅读量前十的文章!

TOP10!2025年微博阅读量前十的文章! TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!

TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!