研究背景

肖克利-奎伊瑟(S-Q)模型在科学界被广泛认可,其设定单结太阳能电池的光电转换效率(PCE)理论极限约为33%。该限制源于大部分太阳能以热能形式损耗,尤其是能量远高于电池带隙的光子所致。突破S-Q极限以实现显著更高的光电转换效率,既是基础研究与应用研究长期追求的目标,也是极具吸引力的研究方向。

Surpassing Shockley–Queisser Efficiency Limit in Photovoltaic Cells

Zhigang Li, Bingqing Wei*

Nano-Micro Letters (2025)17: 330

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01844-8

本文亮点

1. 通过低温抑制硅太阳能电池中晶格原子的热振动,实现了50%–60%的创纪录光电转换效率。

2. 增强光穿透深度可有效缓解载流子冻结效应,将硅电池工作温度范围扩展至10 K。

内容简介

肖克利-奎伊瑟(S-Q)模型设定了单结太阳能电池光电转换效率(PCE)的理论极限值,约为33%。近期,通过在低温条件下抑制光能向热能的转化,n型单结硅太阳能电池首次实现了50%-60%的光电转换效率。美国特拉华大学魏秉庆等人认为,深入理解这些新发现,为设计具有更高光电转换效率的太阳能电池开辟了巨大机遇,有望为低温设备及外太空与深空探测任务提供高效、强劲的能源解决方案。

图文导读

I 经典太阳能电池理论在超低温下不再适用

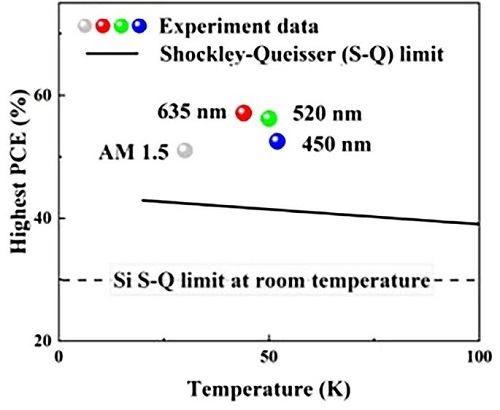

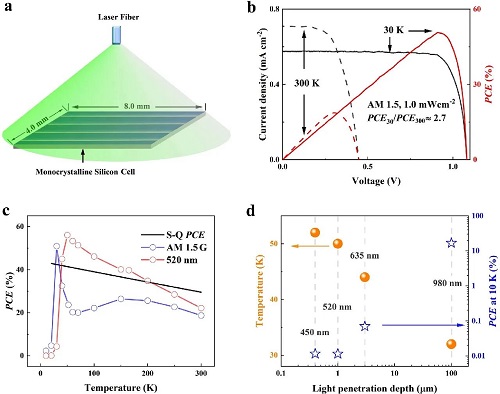

根据传统理论,热损耗与光子能量远高于带隙时激发的光生载流子非平衡动力学过程相关。随后发生快速冷却过程,光生载流子弛豫至带边并释放多余能量,以声子形式耗散。众所周知,声子数表征固体晶格原子的热振动,其数量取决于温度。然而,当应用于极低温条件下运行的太阳能电池时,传统理论可能面临挑战。近期一项突破性研究显示,通过温度调控增强载流子迁移率,可显著降低最常用的单结单晶硅太阳能电池中的热损耗。研究人员利用不同光子能量ΔE的同色激光激发,在极低温(30–50 K)条件下将该类太阳能电池的光电转换效率(PCE)提升至50%–60%,实现效率翻倍(图1a-c)。在30 K温度下,AM 1.5G标准光照条件下的PCE达到约51%,较室温下创纪录的27.3%效率提升近一倍,且比相同温度下的肖克利-奎伊瑟(S-Q)理论极限高出约20%(图1c)。这一突破性进展促使我们亟需从全新视角探讨超高效PCE的决定性因素。

图1. a 光电性能测量实验装置示意图。b 300 K与30 K下的J-V/P-V实线/虚线曲线。此处,PCE50和PCE300分别表示电池在30 K和300 K时的光电转换效率(PCE)。c 基于肖克利-奎伊瑟(S-Q)理论(黑线)的温度依赖性PCE实验数据与计算曲线。d 光穿透深度对最高输出功率温度(橙色圆点)和10 K时PCE(蓝色星标)的影响。450/520/635/980 nm波长下的光穿透深度分别约为0.4/1.0/3.0/100 μm。

II 温度相关光电特性

开路电压(Voc)是影响太阳能电池性能的关键因素,因为较高的Voc通常会导致较高的PCE。为提高光生电压,光生载流子穿过晶格矩阵的传输时间及其在电子/空穴传输层的提取必须更快,这表明载流子迁移率更高。换句话说,较高的载流子迁移率会导致较高的Voc。理论上,若传输时间短于热载流子的冷却时间,Voc可超过能带带隙Eg。实验结果表明,Voc与载流子迁移率之间存在强相关性。此外,该行为非常稳定且与光强无关。热电子-空穴对可通过碰撞电离分裂为两个或多个对,从而导致外量子效率(EQE)大于100%。该过程通常由能量大于室温下材料带隙(Eg)2.25倍的光子引发。通过在空间上限制热载流子并量化其能级,可放宽动量守恒规则并增强载流子间的多体相互作用。这能够提高多激子产生(MEG)的效率,即每个吸收光子产生一个以上的电子-空穴对。在AM 1.5G光照下,观察到短路电流密度(JSC)出现异常升高,从60 K时的0.41 mA cm⁻2增加至30 K时的0.58 mA cm⁻2。该行为与MEG效应相似。然而,与室温情况不同,在极低温度下,980 nm(~ 1.13 Eg)等低能光子可触发MEG。这表明,在如此低的温度下,当光生载流子能量(ΔE)超过载流子冻结能而非材料的带隙时,MEG即被引发。通过在这些温度下降低太阳能电池的热损耗,可提高光电流,这可能为突破Shockley-Queisser效率极限提供一条途径。

III 克服低温下的冻结效应

半导体在极低温度下的一个关键特性是载流子冻结效应,该效应由材料中部分电离的杂质或缺陷引起。随着温度降低,基于热激发的电荷载流子会在杂质或缺陷能级处被“捕获”或“冻结”。冻结效应对温度高度敏感,导致在极低温度下PCE近乎为零。与热激发电荷载流子不同,只要存在光子,光生载流子理论上即使在零开尔文下也能存在,其不受冻结效应影响。光生载流子密度取决于电池厚度和光穿透深度。实验表明,短路电流密度主要由穿过太阳能电池底部的光生载流子决定。将光穿透深度从纳米级提升至微米级,可有效缓解冻结效应(图1d),并提高硅电池在极低温度下的PCE。理论上,在接近零开尔文时,声子数量近乎为零,意味着热损耗可被完全抑制,从而使PCE接近太阳能电池的光吸收率。然而,在如此低的温度下,载流子冻结效应会使JSC降至可忽略不计的水平,导致PCE急剧下降。热损耗降低与载流子冻结这两种相反效应的相互作用,使得在低温下PCE可能出现峰值。载流子冻结效应可使JSC趋近于零,导致PCE下降至接近零。冻结效应对温度有强依赖性,温度越低,效应越强。最高PCE对应的温度从52 K移至44 K,相应波长从450 nm变为635 nm(图1d)。这种变化归因于为克服冻结效应而需增加的光穿透深度。

IV 应用和挑战

在低温下提高太阳能电池效率主要有两种方法。第一种是尽量减少不必要的能量损失,如光损失和热损失。为降低光能量损失,宽带和全向亚波长减反射膜可显著减少反射,而串叠多结结构和光子再循环架构可有效降低透射损失。降低温度有助于减少热损失,但会加剧载流子冻结效应,从而严重影响电池性能。另一种方法是增加低温下底部光生载流子密度。这可通过减小太阳能电池厚度或使用穿透深度更大的光波来实现。然而,这两种方法都可能导致光透射损失增加。一种潜在的解决方案是将多结结构与光子再循环相结合,精心选择激光波长并优化电池厚度,以实现最佳性能。这种组合可使峰值输出功率出现的温度调至更低水平,甚至可能接近零开尔文,从而获得更高的光电转换效率(PCE)。

尽管单结硅太阳能电池已实现了超越S-Q极限的超高PCE,但仍存在一些基础性和实践性问题。首先,在没有热损失的情况下,PCE的理论极限是多少?其次,在实际应用中,当单结或多结硅太阳能电池暴露于不同波长激光或全太阳光谱时,其最佳厚度/结构是什么?此外,能否在其他类型的太阳能电池(如砷化镓或钙钛矿电池)中实现超高PCE?如果不能,多余的能量会耗散到哪里?

此外,太空环境与地面实验室环境截然不同。深空的极端条件,包括温度的大幅波动、强烈的宇宙辐射和尘埃堆积,会显著影响太阳能电池的性能和寿命。非常有必要对快速热循环(从低温到高温)和长时间暴露于高能宇宙辐射的影响进行系统评估。为确保在如此恶劣的条件下获得可靠的PCE,专门的实验方案、结构优化和应力-性能建模至关重要。此外,硅太阳能电池在超低温条件下的长期稳定性也值得深入研究。

在极低温度下实现的超高PCE为利用光作为太空和行星探测设备的有效无线电源开辟了新途径。例如,在月球南极的永久阴影陨石坑中,温度在30至50 K之间,且存在大量水,可在光照区域放置反射或发光装置,为配备太阳能电池板并在阴影区域作业的采矿机器人提供远程无线充电。在极低温度(即宇宙背景辐射温度,约2.7 K)下实现超高PCE,将使外太空探测器能够通过星光获得持续的能量供应,从而加速对更深宇宙的探索。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 美国特拉华大学魏秉庆等评论:突破光伏电池肖克利-奎伊瑟效率极限

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢

上海交大邹建新/剑桥大学Andrea Ferrari等: 利用MOF衍生氮掺杂碳限域氢化镁实现物理-化学协同储氢 TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章!

TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章! 中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%)

中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%) TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!

TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!