研究背景

近年来,金属–氮/碳(M–N/C)单原子催化剂(SACs)因其优异的催化活性和高原子利用率而成为锂硫电池(Li-S)的理想候选者之一。SACs 具备原子级分散的金属中心,为揭示活性位点与催化行为的本征关系提供了理想平台。然而,主流的非极性 MN₄ 构型因配位氮原子电负性较高,不利于硫物种吸附,并增加多硫化锂转化的能垒,从而限制了氧化还原动力学。鉴于SAC性能高度依赖中心金属的局部配位环境,研究者通过优化配位构型提升催化性能。例如,不饱和FeN₂ 位点可显著增强硫的固定与催化能力;通过P原子取代FeN₄ 中的一个N原子(FeN₃P₁)可有效调控电子结构,从而提升多硫化锂(LiPSs)的吸附与转化效率。尽管上述策略已显示出良好效果,但通过异原子掺杂实现配位环境与电子性质的精确调控仍具挑战性。因此,亟需在原子尺度实现SAC配位结构的精准调控,并系统揭示其对多硫化物氧化和还原动力学的影响。

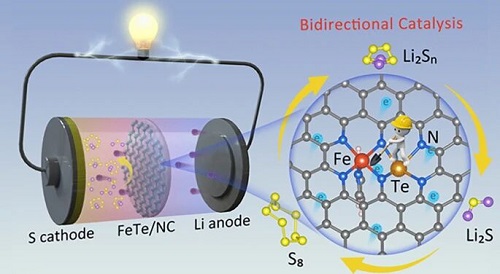

Te‐Modulated Fe Single Atom with Synergistic Bidirectional Catalysis for High‐Rate and Long–Cycling Lithium‐Sulfur Battery

Jian Guo, Lu Chen, Lijun Wang, Kangfei Liu, Ting He*, Jia Yu*, Hongbin Zhao*

Nano-Micro Letters (2026)18: 31

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01873-3

本文亮点

1. Te 原子能够诱导电荷产生极化分布,从而优化中心 Fe 位点的电子结构,提高 d 带中心的位置,并增强费米能级附近的态密度。

2. 催化剂与硫物种之间的 d–p 轨道杂化作用得到强化,不仅优化了多硫化锂的吸附行为,还促进了锂硫电池中双向氧化还原反应的高效进行。

3. Fe–Te 原子对催化剂使锂硫电池具备了优异的倍率性能、出色的循环稳定性以及理想的面积容量。

内容简介

单原子催化剂因其在缓解锂硫电池中严重的多硫化物穿梭效应和缓慢的氧化还原动力学方面具有巨大潜力而备受关注。然而,高效 SACs 的构筑及其结构–活性关系的深入理解仍面临巨大挑战。上海大学赵宏滨教授联合同济大学贺婷,中国科学技术大学喻嘉等人通过在 Fe 活性中心邻近位置引入 Te 原子,精准构筑了一种具有非对称 FeN₅–TeN₄ 配位结构的新型 Fe 基单原子催化剂 (FeTe/NC),以提升其催化活性。理论计算表明,邻近的 Te 原子能够调控中心 Fe 位点的局部配位环境,使其 d 带中心向费米能级靠近,并增强催化剂与硫物种之间的 d–p 轨道杂化作用,从而有效锚定多硫化物并提升锂硫氧化还原反应的双向催化性能。得益于此,Fe–Te 原子对催化剂赋予了锂硫电池卓越的倍率性能,在 5 C 条件下实现了 735 mAh g⁻1 的高比容量,并在 1 C 条件下循环 1000 次后仍保持较低的容量衰减率(0.038%/圈)。

图文导读

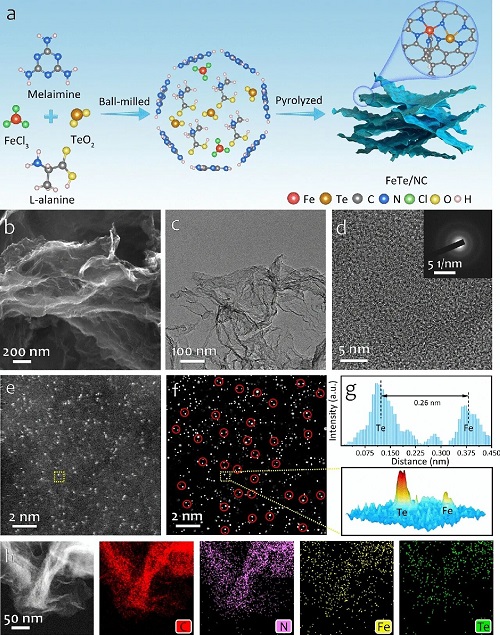

I FeTe/NC催化剂的合成与表征

通过球磨混合三聚氰胺、L-丙氨酸、氯化铁和二氧化碲,再在氮气中分步高温热解,制备出具有 FeN₅–TeN₄ 配位结构的 Fe–Te 单原子催化剂。SEM和TEM结果显示,FeTe/NC 呈超薄纳米片状结构,HRTEM和SAED结果表明,该材料为无定形碳基体,没有金属纳米颗粒析出。更高分辨率的 AC-HAADF-STEM 图像揭示,大量孤立的亮点均匀分布在碳基体上,对应原子级分散的 Fe 和 Te,其中多数呈成对分布,形成独特的 Fe–Te 双原子位点。统计分析显示,这些原子对的间距约为 0.26 nm。这种结构能稳固锚定多硫化锂,并增强催化剂与硫物种的电子相互作用。

图1. FeTe/NC的合成示意及显微表征。(a) 合成步骤示意图;(b) FeTe/NC 的 SEM 图像;(c) TEM 图像;(d) HRTEM 图像 (内插图为 SAED 图);(e) AC-HAADF-STEM 图像;(f) 对 (e) 图像进行深度学习算法识别后的结果;(g) 沿黄色虚线方向的亮点强度分布及对应的 Fe–Te 亮点三维模型;(h) HAADF-STEM 图像及 FeTe/NC 的元素分布映射图。

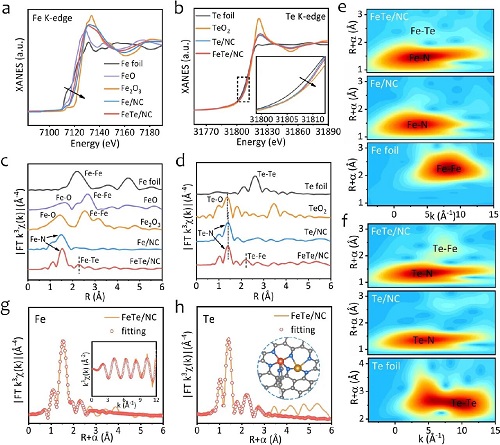

为了揭示 FeTe/NC 中 Fe–Te 原子对的电子结构,采用 X 射线吸收光谱(XAS)进行分析。结果显示,Fe 的平均化合价介于 +2 和 +3 之间,掺入 Te 后使 Fe 周围电荷发生极化;Te 带有正电特性。进一步的 EXAFS 与波谱变换分析发现,Fe 与 5 个 N 原子和 1 个 Te 原子配位,Te 与 4 个 N 原子配位,形成 FeN₅–TeN₄ 双原子单元,并且未发现 Fe–Fe 或 Te–Te 信号,排除了金属聚集的可能性。这种精确有序的双原子结构不仅稳固锚定多硫化锂,还加快了锂硫电池的充放电反应,为其高倍率性能和超长循环寿命提供了核心保障。

图2. FeTe/NC 及对比样品的 X 射线吸收光谱分析结果。(a) Fe K 边 XANES 谱图;(b) Te K 边 XANES 谱图;(c, d) Fe 和 Te 在 R 空间的 k3 加权 FT-EXAFS 谱图;(e, f) FeTe/NC 与 Fe/NC、Te/NC、Fe 箔和 Te 箔的 WT 等高线图对比;(g) FeTe/NC 在 Fe K 边的 R 空间和 k 空间 FT-EXAFS 拟合曲线;(h) FeTe/NC 在 Te K 边的 R 空间 FT-EXAFS 拟合曲线 (内嵌图为 FeTe/NC 的示意结构模型)。

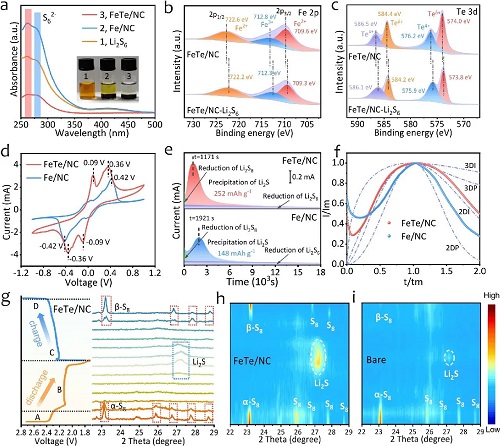

II 催化加速多硫化物吸附与氧化还原反应

在锂硫电池中,催化剂对多硫化物的吸附能力直接影响“穿梭效应”的抑制。可视化吸附实验和 UV-Vis 光谱显示,加入 FeTe/NC 后,Li₂S₆ 溶液几乎变透明,而 Fe/NC 溶液仍呈黄色,说明 FeTe/NC 固定硫物种更强。XPS 分析显示,Fe 2p 和 Te 3d 光谱在吸附 Li₂S₆ 后向低能量偏移,N1s、Li 1s 和 S 2p 光谱揭示 Fe–S 和 Li–N 键形成,证明 FeTe/NC 对多硫化物具有较强化学亲和力。循环伏安(CV)测试显示,FeTe/NC 的氧化还原峰电流更高、极化电位更小,即使扫描速率增加也能保持高峰值电流,表明其催化活性明显优于 Fe/NC。Li₂S 沉积与溶解实验显示,FeTe/NC 的成核更快,成核容量达 252 mAh g⁻1(Fe/NC 为 148 mAh g⁻1),成核过电位更低,沉积动力学改善。Li₂S 生长模式分析表明,Fe/NC 上主要为二维成核,而 FeTe/NC 为三维进展式与二维瞬时混合模式,显示表面成核更快,归功于均匀分散的 Fe 和 Te 原子。溶解实验显示,FeTe/NC 的溶解电流更高、溶解容量达 387 mAh g⁻1,Te 原子降低 Li₂S 氧化能垒,加快反应动力学。原位 XRD 显示,FeTe/NC 促进 S₈ 与 Li₂S间的高可逆转换,Li₂S 成核与溶解在早期完成。相比之下,裸 PP基电池中 S₈ 峰持续时间长、Li₂S 成核与溶解延迟,峰强度弱,说明 Fe–Te 原子对协同催化,加快多硫化物转化,提高硫利用率,显著提升整体电化学性能。

图3. 催化诱导的强吸附与快速多硫化物转化。(a) 含不同吸附剂的 Li₂S₆ 溶液的 UV-Vis 光谱 (内嵌图:FeTe/NC 和 Fe/NC 浸入 Li₂S₆ 溶液 6 小时后的照片)。(b, c) FeTe/NC 吸附 Li₂S₆ 前后的 Fe 2p 和 Te 3d 光谱。(d) 对称电池的循环伏安曲线。(e) 2.09 V 下的恒电位放电曲线及 (f) 相应的无量纲瞬态与理论模型。(g) 原位 XRD 图谱及对应电压曲线,(h, i) FeTe/NC 与裸 PP 基 Li-S 电池在初始循环中的等高线图。

III 多硫化物转化动力学分析

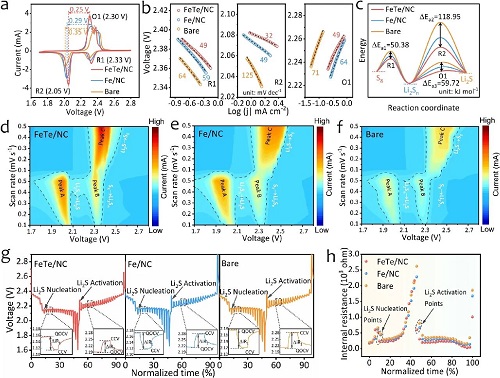

CV测试显示,FeTe/NC 修饰隔膜电池在 1.7–2.8 V 电压范围内峰电流最高、极化最低,说明其能显著加速多硫化物的氧化还原。Tafel 分析进一步表明,FeTe/NC 电池整个氧化还原过程的活化能明显降低:S₈到Li₂Sₙ 为 50.38 kJ·mol⁻1,Li₂Sₙ到Li₂S 为 118.95 kJ·mol⁻1,Li₂S 氧化为 59.72 kJ·mol⁻1,反映出 FeTe/NC 原子对的高催化效率。多扫速 CV 和 Randles–Sevcik 方程计算显示,FeTe/NC 电池的 Li⁺ 扩散更快,同时 EIS 测试表明其界面电荷传递阻力最低,电子和离子传输加速。GITT 测试进一步证实,其 Li₂S 成核与活化内部阻力最低,使氧化还原反应更迅速、高效。

图4. 多硫化物转化动力学分析。(a) 扫描速率 0.1 mV·s⁻1 下的循环伏安曲线;(b) 对应的 Tafel 曲线。(c) 还原与氧化过程的活化能。(d–f) 不同扫描速率下 CV 曲线的等高线图。(g) GITT 曲线;(h) 各样品对应的内部电阻。

IV 电化学性能表征

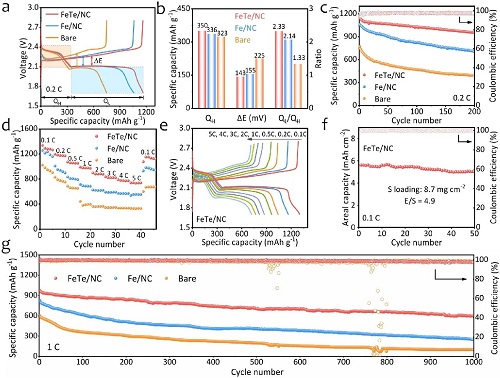

恒电流充放电测试显示,FeTe/NC 修饰隔膜电池电压滞后最小 (ΔE = 143 mV),初始放电容量最高 (1149 mAh g⁻1),明显优于 Fe/NC (1060 mAh g⁻1)和裸 PP(770 mAh g⁻1)。低平台/高平台容量比 (QL/QH)最高,表明其多硫化物转化催化能力最强。循环性能方面,FeTe/NC 电池 200 周期后仍保持 954 mAh g⁻1 (容量保持率 83%),远超 Fe/NC (66.4%)和裸 PP (51.4%)。倍率性能同样出色,0.1–5 C 下可逆容量为 1281–735 mAh g⁻1,即使回到 0.1 C,仍能保持 1131 mAh g⁻1。在高硫负载 (8.7 mg cm⁻2)和低电解液条件下,FeTe/NC 电池面容量达 5.6 mAh cm⁻2,超过锂离子电池。长循环测试显示,1 C 下 1000 周期后仍保持 601 mAh g⁻1,可逆容量衰减率仅 0.038%/周期。

图5. 锂硫电池的电化学性能。(a) 0.2 C 下的恒电流充放电曲线;(b) 对应的高平台容量 QH、低平台容量 QL、容量比 QL/QH 及电压滞后 ΔE;(c) 0.2 C 下的循环性能;(d) 电池的倍率性能;(e) 对应的充放电曲线;(f) 在高硫负载(8.7 mg cm⁻2)条件下 0.1 C 的循环性能;(g) FeTe/NC、Fe/NC 及裸 PP 电池的长循环性能。

V DFT计算

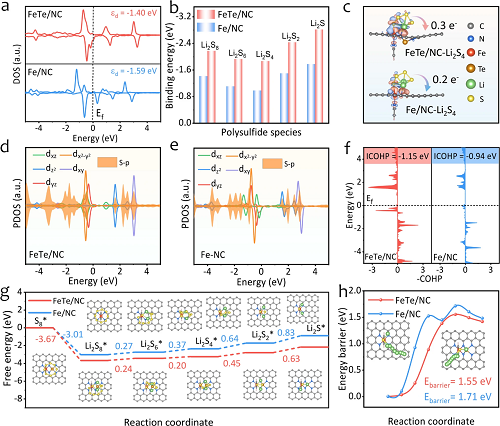

FeTe/NC 能高效捕获硫物种并加速氧化还原反应,得益于其独特电子结构和 Fe-Te 原子协同作用。DFT 计算显示,Te 向 Fe 中心转移电子,提升 Fe 的 d 带中心(εd从−1.59 eV 提升到−1.40 eV),增强 Fe 对硫物种的吸附能力。吸附分析显示,FeTe/NC 与硫物种之间存在强烈 Fe-S 键和轨道杂化,同时 Li 与 N 的静电作用进一步稳定了多硫化物。电荷转移计算表明,FeTe/NC 的主客体相互作用明显优于 Fe/NC,促进了硫氧化还原反应。COHP 分析显示,Fe-S 键更强,反键态减少,进一步增强催化能力。Gibbs 自由能分析表明,Li2S2转化为Li2S的过程为放电决速步,FeTe/NC 的能垒(0.63 eV)低于 Fe/NC(0.83 eV),同时 Li2S 分解能垒也更低(1.55 eV),说明 FeTe/NC 可加速硫还原和去锂化反应。综合来看,Te 的引入有效调控 Fe 的电子结构,提升硫物种吸附与转化动力学,解释了 FeTe/NC 在锂硫电池中的高效催化性能。

图6. (a) FeTe/NC 与 Fe/NC 的 Fe 3d 轨道态密度(b) 不同多硫化物在 FeTe/NC 和 Fe/NC 基底上的结合能 (c) Li₂S₄ 吸附后 FeTe/NC 与 Fe/NC 的电荷密度差异图,其中红色和蓝色区域分别表示电子积累和耗尽 (d, e) Li₂S₄ 吸附在 FeTe/NC 和 Fe/NC 上的投影态密度 (f) FeTe/NC 与 Fe/NC 的 Fe–S 键晶体轨道哈密顿 COHP 分析 (g) 硫物种转化的自由能曲线及中间产物优化构型 (h) Li₂S 在 FeTe/NC 与 Fe/NC 上的分解能垒曲线。

VI 总结

本文设计并成功制备了含 FeN5-TeN4 配位结构的 Te 调控 Fe 单原子催化剂,以提升锂硫电池的双向多硫化物电催化性能。Te 原子的引入通过诱导极化电荷分布,调节了中心 Fe 位点的局部配位环境和电子结构,使 d 能带中心更接近费米能级,降低反键轨道的电子占据,同时增强催化剂与硫物种之间的 d-p 轨道杂化,从而协同优化对 LiPSs 的吸附行为并促进 Li-S 电池的双向氧化还原过程。采用 FeTe/NC 改性隔膜的电池表现出卓越倍率性能(5 C 下 735 mAh g⁻1)、出色的循环稳定性(1 C 下 1000 周循环衰减率仅为 0.038%/循环),以及在高硫负载(8.7 mg cm⁻2)下实现高达 5.6 mAh cm⁻2 的面容量,有效验证了其在整个硫转化过程中的协同催化作用。本研究为单原子催化剂的电子结构设计与调控提供了有价值的策略,为先进锂硫电池的发展提供了新思路。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 上海大学赵宏滨等:碲调控铁单原子协同双向催化实现高倍率与长循环锂硫电池

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极

浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极 浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子

浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子 伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制

伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制 推荐阅读 | 院士团队文章集锦(四) 纳微快报 nanomicroletters 2025年12月28日 10:11 上海 在小说阅读器中沉浸阅读

推荐阅读 | 院士团队文章集锦(四) 纳微快报 nanomicroletters 2025年12月28日 10:11 上海 在小说阅读器中沉浸阅读