研究背景

近年来,全球人口快速增长与电力消耗激增导致地球持续变暖,夏季高温问题尤为严峻。目前广泛应用的蒸汽压缩制冷技术(如空调、风扇)依赖高能耗运作,其产生的巨量电力需求不仅加剧能源消耗,更持续推高温室气体排放,形成恶性循环。在此背景下,辐射制冷系统(RCS)作为一种可持续冷却技术,通过大气窗口(8-13μm)将热量以零能耗方式辐射至3K宇宙深寒空间,为建筑、交通工具、工业设备及个人热管理等领域提供颠覆性解决方案。该技术既可实现夜间被动制冷(NTRC),亦能通过高红外发射率与低太阳吸收率的协同设计实现极具挑战性的日间辐射制冷(DTRC),显著突破传统热管理瓶颈。自2013年首例日光环境下工作的辐射制冷结构问世至今,工程化辐射制冷系统(ERCSs)在仿生结构、彩色材料、超构表面等方向快速发展,为热调控与节能应用开辟了新路径。

Engineered Radiative Cooling Systems for Thermal-Regulating and Energy-Saving Applications

Leqi Lei, Ting Wu, Shuo Shi, Yifan Si, Chuanwei Zhi, Kaisong Huang, Jieqiong Yang, Xinshuo Liang, Shanshan Zhu, Jinping Qu* & Jinlian Hu*

Nano-Micro Letters (2026)18: 21

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01859-1

本文亮点

1. 综述涵盖辐射制冷系统从材料到应用的最新进展。

2. 系统探讨辐射制冷基础理论、工程材料、调温织物及节能装置。

3. 批判性评估技术瓶颈,提出前瞻性解决方案以指引未来方向。

内容简介

辐射制冷系统(RCSs)凭借通过太阳辐射与热辐射耗散热能的独特能力,在热调控与节能领域展现出解决能源危机的关键价值。当前尚无系统综述能全面关联工程化辐射制冷系统(ERCSs)在材料结构设计与热/能应用方面的突破性进展。香港城市大学胡金莲院士团队联手华中科技大学瞿金平院士团队率先综述了凝练ERCSs的基础理论框架,进而阐释涵盖仿生结构、彩色材料、超构表面及多层结构的创新设计;系统梳理包括智能调温纺织(日间/蒸发/响应型辐射制冷)及多场景节能装置(建筑/医疗敷料/水收集/电子设备/光伏发电)的核心应用。重点剖析ERCSs面临的四大挑战:热调控效能极限提升、环境适应性优化、规模化生产可行性及多学科交叉融合,并强调可扩展制造与可持续实用化领域的潜在发展瓶颈。通过提供前瞻性技术路线指引,本文旨在为辐射制冷技术在真实应用场景中的工业化推进奠定理论基石。

图文导读

I 辐射制冷系统的基本概念

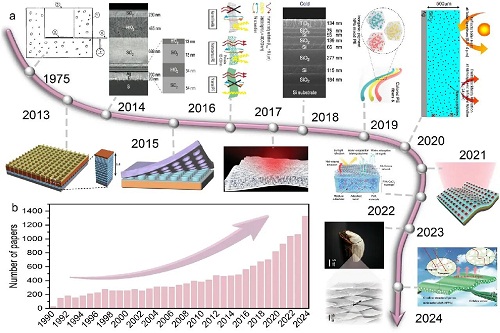

图1展示了迄今为止工程化辐射制冷系统先进结构与材料的演化进程,呈现其高效率冷却效应。

图1. 工程化辐射制冷系统(ERCSs)最新进展发展历程示意图。

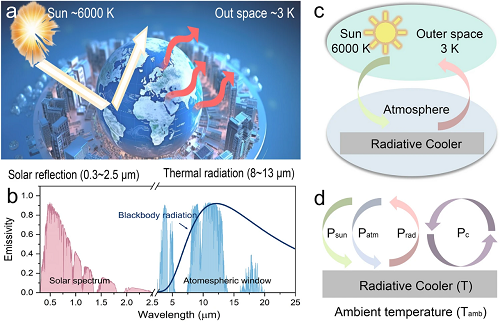

热力学第二定律指出,热量自发地从高温物体流向低温物体,该过程不可逆。宇宙作为巨大冷源,温度仅3K,显著低于任何地表物体。因此物体能自发以热辐射形式向太空散热,导致自身温度降低从而实现辐射制冷。地球大气系统通常维持能量平衡循环,逸散至太空的辐射能与入射太阳能达成平衡。进入大气的短波太阳光谱辐射(0.3–2.5μm)大部分被地表物体吸收,残余部分反射回太空。与此同时,地表物体释放的长波热辐射(2.5–50μm波长范围),其中大部分被大气吸收,部分通过8–13μm大气透明窗口(ATW)直接辐射至太空。当物体在地球大气环境中吸收的太阳辐射热量低于其向太空辐射的能量时,工程化辐射制冷系统(ERCSs)即可实现制冷效应。ERCSs实现高效净冷却的核心原理在于精准调控从紫外到红外波段的热辐射光谱光学特性,由此优化向太空的辐射能量耗散并减少太阳热吸收。

图2. a 地表向太空辐射传热原理示意图;b 人体辐射光谱(黑)、归一化的AM 1.5太阳光谱(粉)及大气透射率光谱(蓝)。

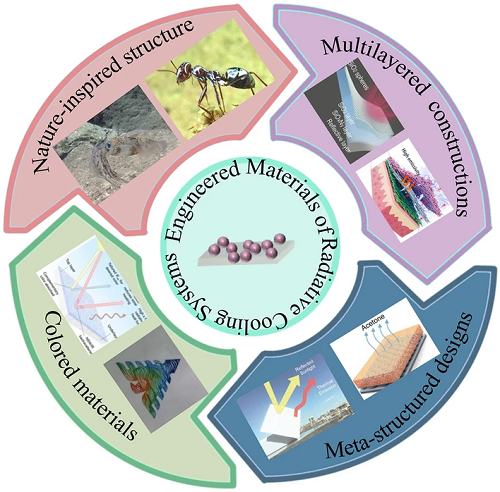

II 工程化辐射制冷系统(ERCSs)的材料与结构设计

辐射制冷基本原理表明,冷却器的辐射特性是实现高效制冷效果的关键因素。早期研究以天然材料与人造聚合物为技术先导,并持续开发彩色涂料、覆膜等节能辐射体用于夜间辐射制冷(NTRC)。另一方面,为实现日间辐射制冷(DTRC),图3展示了仿生设计、彩色材料、超构结构及多层结构等创新技术与材料。ERCSs开发材料与结构聚焦于0.3–2.5μm太阳光谱及2.5–25μm中红外光谱范围。本节将分类讨论ERCSs常用与先进的辐射冷却材料体系。

图3. 工程化辐射制冷系统材料:仿生结构、彩色材料、超构设计与多层结构。

2.1 工程化辐射制冷系统(ERCSs)的仿生设计

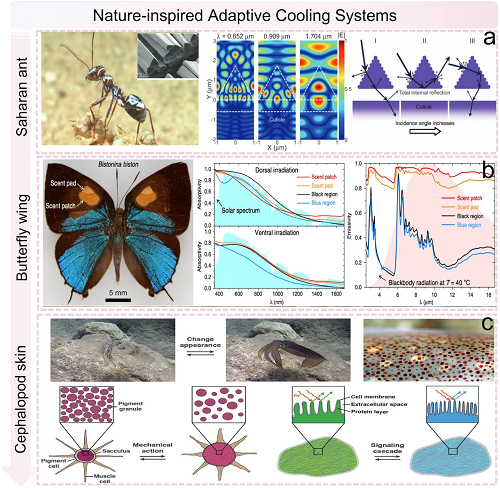

生物界普遍存在辐射适应现象,生物体表面微结构具备特制光学与热调控系统。光与微结构相互作用决定生物进化与生存,据此研究者开发红外自适应材料用于智能伪装等领域。本综述总结微结构对生物光谱特性的影响及热调控机制。Shi等揭示撒哈拉银蚁(Cataglyphis bombycina)体表三角毛发实现双效调温:增强可见光-近红外波段反射率(0.3-2.5μm太阳辐射峰),同时提升中红外发射率(图4a左)。毛发截面变化使米氏共振峰平均化,形成宽带反射涂层;入射角>30°时全内反射增强反射率,>90°则减弱(图4a右)。Tsai等研究蝴蝶翅脉系统:雄性Bistonina biston蝶(图4b左)香鳞器区域在0.7-1.7μm近红外波段吸收率显著低于可见光(图4b中),2.5-17μm中红外波段翅脉/香鳞器发射率≈1(理想黑体)。结构差异导致辐射冷却性能异质分布,实现局部温度调节。Xu等受头足类皮肤启发开发红外伪装框架:鱿鱼皮肤含色素细胞(黄/红/棕色素囊调节可见光)与虹彩细胞(图4c上)。后者通过纳米蛋白层重构改变折射率实现红外调控(图4c下),具备自主响应快、易制造特性。

图4. 仿生自适应冷却系统。a 左:撒哈拉银蚁实拍图,中:二维光场分布截面图,右:可见光/近红外光作用机制示意图;b 左:雄性蝴蝶实拍图,中:不同区域太阳吸收光谱,右:热发射率光谱;c 上:鱿鱼皮肤显微图(含黄/红/棕色素细胞及虹彩细胞),下:头足类色素器官(上)与鱿鱼虹彩细胞(下)示意图。

2.2 工程化辐射制冷系统(ERCSs)中的彩色材料

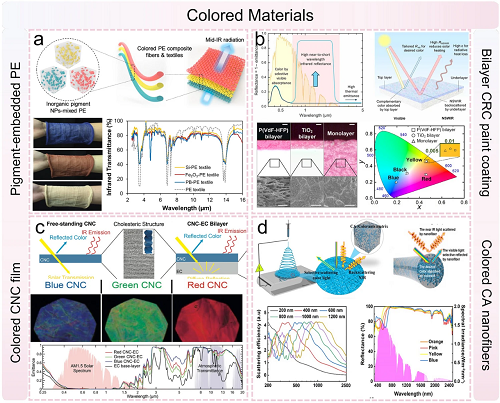

地表物体(建筑/交通工具/纺织品)制冷面临高能耗挑战,亟需低能耗净冷却方案。彩色辐射制冷材料通过可见光谱高反射与中红外高发射实现被动制冷,但传统白色材料可见光宽带反射(0.4-0.74μm)限制实际应用,且纺织业色彩需求制约发展。研究人员开发四类创新材料:1) 纳米颗粒染色PE织物,如图5a,采用普鲁士蓝/氧化铁/硅纳米粒子实现红外透射率80%、降温1.6-1.8℃(百次洗涤色彩稳定);2) 双层CRC涂料,如图5b,顶层显色剂+底层多孔P(VdFHFP)/二氧化钛复合结构,近短波红外反射率提升0.1-0.51,日光环境降温3.0-15.6℃;3) CNC结构生色膜(图5c),纤维素纳米晶体自组装光子结构结合多孔乙基纤维素基底层,实现环境温度下制冷(日间-4℃/夜间-11℃);4) 电纺CA纳米纤维(图5d),染料掺杂纳米纤维选择性吸收可见光特定波段,增强可见-近红外光散射。上述技术核心突破在于通过可见光谱(0.4-0.74μm)选择性吸收实现显色,同时保证近短波红外(0.74-2.5μm)高效反射,解决色彩与制冷性能冲突。

图5. ERCS彩色材料。a 纳米颗粒染色PE织物;b 双层CRC涂料;c 结构生色CNC膜;d 电纺CA纳米纤维。

2.3 工程化辐射制冷系统(ERCSs)的超结构设计

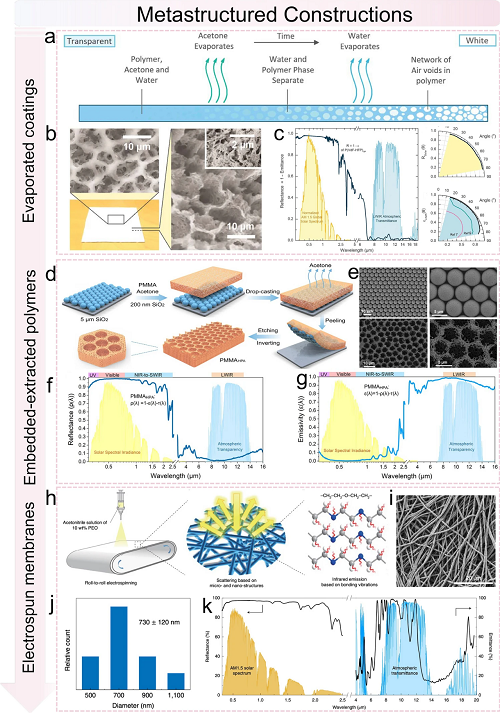

超构结构辐射制冷材料从光子晶体设计向可扩展多孔结构演进,显著提升被动辐射制冷技术商业化潜力,其通过米氏散射实现太阳光谱(0.3-2.5μm)高反射,并精准调控与人体热辐射(峰值≈9.5μm)重叠的大气窗口(ATW,8-13μm)中红外发射;Mandal等采用相转化技术制备分级多孔P(VdF-HFP)涂层(图6a),以丙酮/水/P(VdFHFP)(8:1:1质量比)前驱体溶液经溶剂蒸发诱导相分离形成微纳孔结构(微孔Ø5-20μm+纳米孔Ø50-200nm,图6b),在50±2%孔隙率与350±20μm厚度下实现太阳光谱反射率96.2±0.3%及中红外发射率97.1±0.5%(图6c);Wang等通过单层SiO₂微球模板(Ø4.6±0.2μm)与PMMA/SiO₂纳米球(Ø200±10nm)复合体系(图6d),经酸蚀获得有序微孔(Ø4.6μm)与随机纳米孔(Ø250±30nm)协同结构(孔隙率60±3%,图6e),在AM1.5G光照下实现>94%太阳反射率(图6f)及>0.85宽角度中红外发射率(图6g);Li等利用静电纺丝技术(25kV电压,12wt% PEO溶液)制备直径780±120nm随机堆叠纳米纤维膜(图6h-i),通过米氏散射增强0.3-1.2μm波段反射(96.3%,图6j),同步实现78±2% ATW波段发射率(图6k),实测日间温降4.2±0.5℃。三类工艺(相转化/模板法/静电纺丝)为建筑节能(日间降温>4℃)及可穿戴设备提供材料基础。

图6. 超结构设计。a 相蒸发法制备分级多孔聚合物涂层;b P(VdF-HFP)HP的顶视/截面显微图及纳米孔特征(内嵌图);c 蒸发涂层光谱反射率;d 分级多孔PMMAHPA制备流程示意图;e PMMA/SiO₂复合材料SEM图像;f PMMAHPA光谱反射率与g发射率表征;h 电纺选择性辐射膜可扩展制备工艺;i 电纺纤维SEM图像及j直径统计分布;k 电纺膜在太阳光谱与红外波段的反射率/发射率特性。

2.4 工程化辐射制冷系统(ERCSs)的多层结构设计

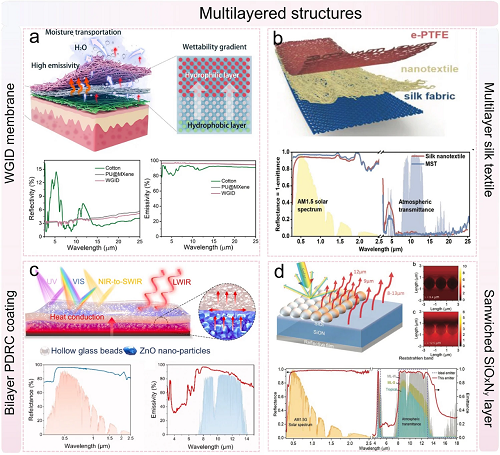

全球工业化与人口激增推升建筑/电子/个人制冷需求,加剧传统制冷技术(如蒸汽压缩)能耗与环境压力,多层结构材料通过增强太阳光谱反射与中红外发射提升辐射制冷性能。其被动制冷特性依赖材料定制化光谱调控:Lei等开发MXene电纺润湿梯度膜(WGID),中红外发射率96.4%、导热系数0.3349 W·m⁻1·K⁻1(图7a),实现干态降温1.5℃/湿态7.1℃;Wu等设计多层丝织物(MST),太阳反射率96.5%/红外发射率97.1%,强光照下降温5.1℃(图7b);Lin等研制无机窄带发射器(SiOxNy/SiO₂微球),太阳反射率96.4%/红外选择性发射率94.6%,高湿环境下秋/夏分别降温5℃/2.5℃(图7c);Mei等提出双层日间辐射制冷涂层(PU中空玻璃珠+P(VdF-HFP)/ZnO),厚度100μm下实现太阳反射率0.92/红外发射率0.93/导热系数1.702 W·m⁻1·K⁻1(图7d)。ERCSs材料设计核心在于光谱选择性调控——太阳光谱(0.3-2.5μm)通过高折射率对比层(如TiO₂/Al₂O₃纳米复合物)与光子带隙工程提升反射,中红外(8-13μm)通过C-F键聚合物/硅基超材料增强发射;彩色材料利用荧光/结构光子/量子限域系统实现可见光谱环境温度下制冷,超构材料凭借光谱选择性/分级结构设计超越传统材料(棉/金属/玻璃)性能极限。实际应用需权衡材料特性:聚合物低成本适配建筑制冷但耐久性有限,金属陶瓷高导热适用航天但成本高昂,纳米材料性能优异却面临可扩展性挑战,层状/纹理/分级结构可协同优化性能,具体选择取决于城市热岛缓解/航天任务/便携设备等场景需求。

图7. 多层结构设计。a 润湿梯度诱导二极管膜;b 高耐久性多层丝织物辐射制冷材料;c 可扩展双层日间被动辐射制冷(PDRC)薄膜结构设计与光谱特性;d 溶液加工法制备夹层SiOxNy无机发射器。

III 工程化辐射制冷系统(ERCSs)中的热调控纺织品

纺织品在人类发展中兼具温度调节与文化功能,但传统衣物在高温环境下难以有效促进人体散热。热调控纺织品凭借提升个体环境适应能力的优势,成为替代集中式空调系统(HVAC)的可行方案。该类纺织品通过表面功能纳米粒子涂层/层压、静电纺丝嵌入填料、针织/机织技术三种工艺制备,具备独特光学散射性与卓越穿着性。近期进展开发出针对日间辐射制冷、蒸发制冷及响应型辐射制冷场景的专用纺织品(图8),通过增强人体散热实现热舒适调控。工程化辐射制冷系统(ERCSs)热调控纺织品作为新兴技术,正响应日益增长的人体热管理需求。

图8. 热调控纺织品示意图(含日间辐射制冷型、蒸发制冷型及响应型辐射制冷纺织品)。

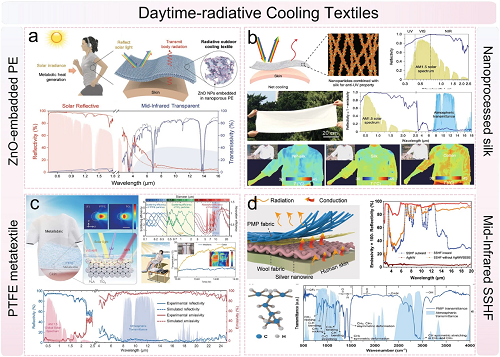

3.1 日间辐射制冷纺织品

低成本高效辐射制冷纺织品的实用化面临材料吸热挑战,需开发高太阳反射率与中红外高发射率协同材料以阻隔太阳辐射并增强热耗散。无机/有机化合物(如ZnO/Al₂O₃)结合超构材料或分级结构可实现日间辐射制冷(DTRC)效应:Cai等开发ZnO纳米颗粒嵌入聚乙烯(ZnO-PE)织物(图9a),反射90%太阳辐照且透射人体热辐射,较传统织物降温5-13℃;Zhu等采用分子键合设计与浸涂技术在蚕丝表面合金化Al₂O₃颗粒(图9b),紫外线阻隔与中红外高发射特性协同实现8℃温降;Zeng等研制二氧化钛-聚乳酸/聚四氟乙烯(TiO₂-PLA/PTFE)超构织物(图9c),太阳反射率92.4%/中红外发射率94.5%,较棉织物降温4.8℃,但城市热岛效应削弱制冷效能;Wu等设计多层光谱选择性织物(SSHF)(图9d),聚4-甲基戊烯(PMP)基材/银纳米线(AgNWs)/羊毛层构成纳米-微米杂化纤维结构,太阳反射率0.97,通过垂直向光谱选择设计有效缓解热岛效应并降低空调能耗。

图9. 日间辐射制冷纺织品(含日间辐射制冷型、蒸发制冷型及响应型辐射制冷纺织品)。a ZnO纳米颗粒嵌入纳米多孔PE织物示意图及0.3–16μm光谱特性;b 纳米处理蚕丝环境温度下制冷设计示意图与0.3–18μm反射光谱;c 日间辐射制冷超构织物示意图及0.3–25μm实测光谱;d 抗城市热岛效应的光谱工程化纺织品。

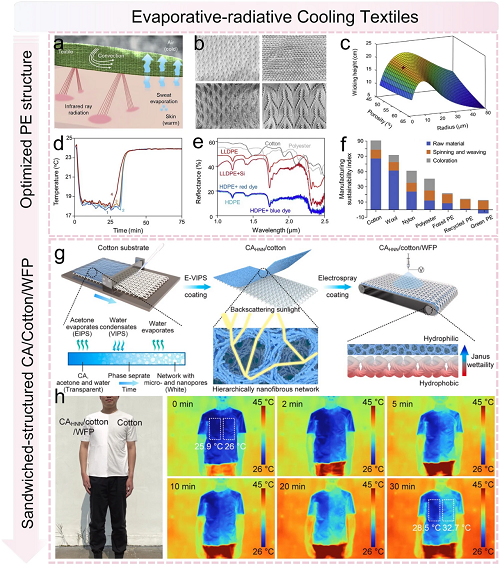

3.2 蒸发辐射制冷纺织品

功能性制冷织物对维持人体热舒适至关重要,但现有纺织品仍面临汗液积聚导致皮肤黏着失温等问题。优化结构设计提升汗液蒸发与散热效率成为关键:Fang等通过结构优化开发智能PE织物(图10a),其单材料PE纤维结构(图10b)增强蒸发制冷效能,快速水分扩散(图10c)协同辐射/蒸发制冷实现5℃温降(图10d);该织物染料/纳米粒子嵌入不影响近红外光谱特征(图10e),全生命周期可持续性评估(图10f)为智能纺织品提供新方向。Miao团队提出三明治结构织物(CAHNN/棉/WFP),通过相分离结合电喷雾工艺在疏水性全氟烷基段基材构建分级纳米纤维网络与Janus润湿性(图10g),实现太阳反射率93.4%/中红外发射率96.3%,单向导湿指数达1140%;人体实测降温约4.2℃(图10h),有效减少潮湿环境下过度排汗与热应激,为高效可持续蒸发-辐射制冷纺织品建立微气候调控新范式。

图10. 蒸发辐射制冷纺织品。a 热能质量传递示意图;b 编织PE织物多样化设计;c PE织物结构优化提升导湿性能;d 不同时段温度记录;e 各类纺织品中红外波段反射率对比;f 不同纺织品可持续指数比较;g 三明治结构CA/棉/WFP织物制备示意图(含化学纳米纤维网络与Janus润湿性);h 志愿者穿着不同纺织品的可见光与红外热像图。

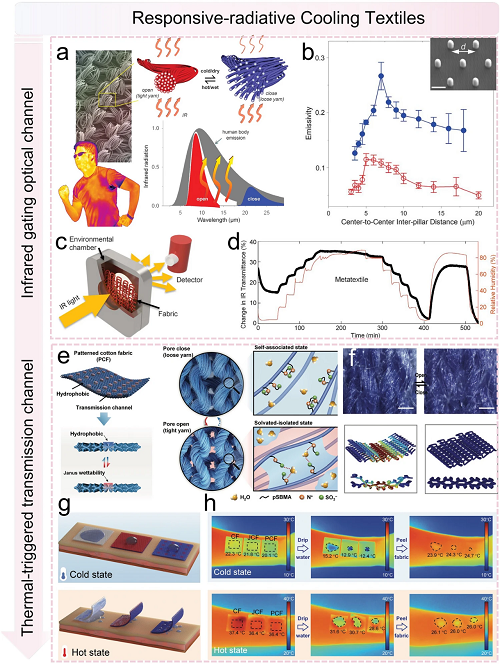

3.3 响应型辐射制冷纺织品

图11. 响应型辐射制冷纺织品。a 红外门控织物设计概念;b 碳柱阵列(蓝)与镀金柱阵列(红)发射率随距离变化关系(内嵌图:柱阵列局部SEM图像,比例尺5μm);c 实验测量装置示意图;d 超构织物红外门控效应;e 温控触发传输通道的图案化棉织物(PCF)示意图;f 两种状态下的光学显微图像与结构模拟;g 织物状态转换示意图;h 两种状态的织物红外热像图。

作为人体“第二皮肤”的纺织品通过调节散热与隔热维持热舒适,工程化辐射制冷系统(ERCSs)虽能高效耗散体热至环境,但实现纺织品响应式辐射制冷仍存挑战。Zhang等开发红外响应织物:碳纳米管导电层修饰的三醋酸酯-纤维素双形态纤维(图11a)构成红外门控光学通道,其微纤维阵列(图11b)在调控湿度下(图11c)实现中红外透射率35.4%动态变化(图11d)。Lin等提出图案化棉织物(PCF):在疏水棉针织基底构建温控传输通道(图11e),低温时SBMA链自组装关闭通道阻隔水汽(图11f),高温时通道开启实现单向汗液传输(图11g);较普通棉布低温保温提升0.8℃,高温定向导湿效率显著(图11h)。两类技术突破环境波动不敏感的局限:红外门控织物通过非线性光学耦合效应响应皮肤微环境,温控通道织物则利用温度触发聚合物溶剂化状态转变,共同推动响应型纺织品在动态环境中实现自主热舒适调控。聚合物基材(如尼龙/聚酯)通过TiO₂/SiO₂纳米粒子增强太阳反射率,纳米多孔聚乙烯层优化中红外发射率,结合湿度依赖型丙烯酸材料调节发射特性,使智能织物兼具耐久性、透气性与可洗性,为人-环境动态热交互提供新范式。

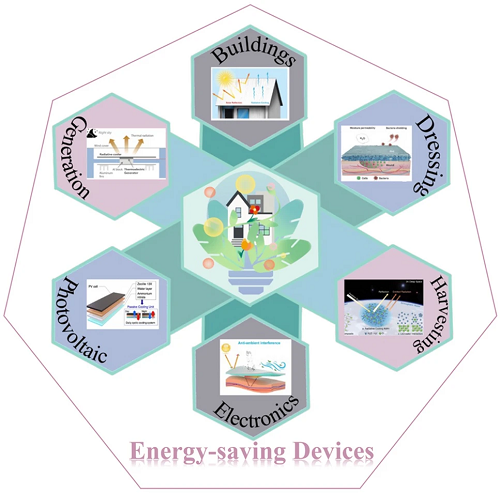

IV 工程化辐射制冷系统(ERCSs)中的节能器件

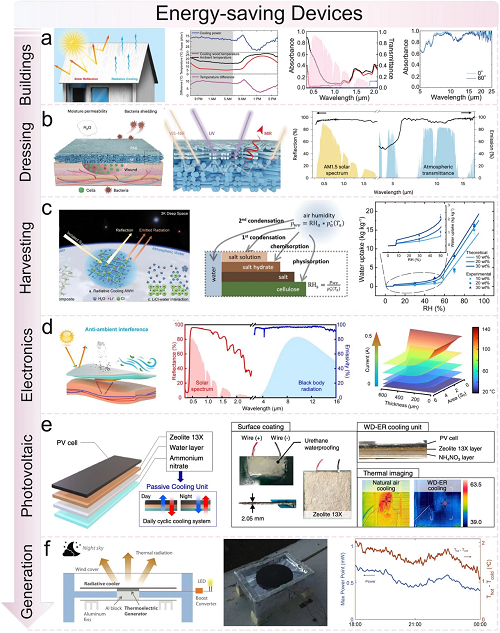

基于高太阳反射率与大气透明窗口(ATW)中红外高发射率协同作用原理,辐射制冷技术在节能领域展现显著效能。本节综述近期辐射制冷装置在建筑、医用敷料、水收集、电子设备、光伏发电及节能装置六大领域的应用进展(图12)。

图12. 节能器件示意图(含建筑、医用敷料、水收集、电子设备、光伏发电及发电装置)。

为降低建筑HVAC系统等高能耗制冷技术依赖,Li等通过木材全脱木质素致密化制备辐射制冷木材(图13a),纤维素纳米纤维无序光子结构实现太阳光谱高反射与中红外高发射,昼夜平均降温分别超9℃/4℃,冷却功率53W·m⁻2。针对日光暴露下创面温度升高问题,Zhu等开发PA6/蚕丝纤维双层敷料(图13b),太阳反射率0.96/中红外发射率0.94,创面降温约7℃并加速小鼠全层皮肤愈合。Zhu等结合热吸附效应与辐射制冷(图13c),实现8%-100%湿度范围高效水收集,水体高发射率特性增强吸附冷凝效能。Li等设计超薄柔性辐射冷却界面(图13d),辐射/非辐射传热协同使90℃电子设备降温超56℃。Kim等利用13X沸石水吸附-解吸循环(图13e),太阳能电池降温15.1℃(冷却能量密度2876kJ·kg⁻1)。Raman等开发模块化辐射制冷发电系统(图13f),热电模块冷端向太空辐射散热,夜间发电量达25mW·m⁻2。ERCSs技术通过Ag/SiO₂超构材料增强太阳反射,醋酸纤维素C-O-C键振动吸收提升中红外发射,分级陶瓷/二氧化硅气凝胶强化热辐射。应用适配要求:纺织品需柔性透气材料(高太阳反射/红外发射);建筑涂层需耐久自清洁与色彩可调;电子冷却需兼容高热导特性;发电系统依赖发射率与绝缘性平衡。未来发展需聚焦性能优化与成本控制,推动全球可持续能源应用。

图13. ERCS中的节能器件。a 建筑用辐射制冷结构材料;b 创面愈合辐射制冷敷料;c 集水用辐射制冷吸附剂;d 皮肤电子设备超薄柔性辐射冷却界面;e 光伏电池自恢复被动冷却系统;f 黑暗环境发电装置。

V 总结与展望

随着社会发展,热调控重要性日益凸显,工程化辐射制冷系统(ERCSs)因其高效热管理能力备受关注。近年ERCSs在仿生设计、彩色材料、超结构材料与多层架构等创新技术领域取得显著突破,并拓展至热调控纺织品(日间/蒸发/响应型辐射制冷)与节能装置(建筑/医疗敷料/水收集/电子/光伏/发电)应用。尽管技术进步显著,ERCSs实用化仍面临四大核心挑战:1)热调控效能最大化:需通过纳米颗粒增强太阳反射(减少吸热)、超构设计优化中红外发射(强化散热)、传导-蒸发协同机制实现零能耗制冷;2)环境适应性提升:开发响应环境温湿度变化的智能材料,突破现有光学特性调控局限;3)规模化与可持续性:产学研协同攻关绿色材料、低碳工艺与成本控制,推动技术商业化;4)跨学科融合:深化ERCSs在电池/传感器/医疗领域集成应用,结合AI与蓝牙技术开发新一代智能温控纺织品与节能装置。未来需通过技术创新、工艺优化与系统集成,将ERCSs发展为高效实用的热管理解决方案。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 胡金莲院士、瞿金平院士合作综述:工程化辐射制冷系统在热调控与节能领域的应用

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机

广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机 松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成

松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成 安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化

安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化 浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池

浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池