研究背景

物联网(IoT)、人工智能(AI)和元宇宙等新兴技术的迅猛发展,致使电磁污染与干扰日益复杂,这推动了高性能电磁波(EMW)吸收材料的探索。从根本上而言,宏观材料的电磁响应由其微观结构所决定,而微观结构又取决于原子和电子的排列。当电磁波与材料相互作用时,局部电子环境决定了电子激发可利用的能态。原子构型的变化可在局部区域引发离散能级或能带结构的变化,影响电子能否基于能量匹配条件吸收电磁波光子。因此,局部环境中的电子位移会引发多种极化机制,这些机制对电磁波的耗散起着关键作用,而这些极化过程的效率和主导特性在很大程度上取决于电子局域化程度。电子局域化是一种材料中电子运动受限、无法长程自由扩散的现象。该现象通常由无序结构、强关联效应或特殊几何排列引起,对材料的电学、磁学和光学性质有着深远影响。尽管在开发电磁波吸收材料方面已取得显著进展,但由于对局部电子环境与电磁性能之间的关系理解不完整,且电子局域化调控极化以增强微波吸收的基本机制尚不明确(尤其是在原子尺度上),其性能的精确设计与优化仍受到阻碍。

Metal–Support Interaction Induced Electron Localization in Rationally Designed Metal Sites Anchored MXene Enables Boosted Electromagnetic Wave Attenuation

Xiao Wang, Gaolei Dong, Fei Pan, Cong Lin, Bin Yuan, Yang Yang*, Wei Lu*

Nano-Micro Letters (2025)17: 309

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01819-9

本文亮点

1. 研究发现,通过构建金属-载体相互作用调控电子局域化的模型,可实现电子环境的重构以及电磁衰减机制的优化。

2. 在二维MXene体系中获得了极佳的RLₘᵢₙ为-54 dB以及超宽有效吸收带宽6.8 GHz。

3. 阐明了“局域场驱动载流子迁移→界面电子重排→偶极子极化增强”这一微观路径。

内容简介

电子局域化被认为是优化电磁波(EMW)耗散的一种颇具前景的方法。然而,就当前研究而言,实现良好可控的电子局域化并阐明相关电磁波损耗机制仍具挑战。同济大学陆伟等人探索了一种用镍纳米团簇(Ni-NC)修饰的新型二维MXene(Ti₃C₂Tₓ)纳米片体系,以基于电子轨道结构构建有效的电子局域化模型。理论模拟和实验结果表明,Ni-NC与MXene之间的金属-载体相互作用破坏了对称的电子环境,导致电子局域化和偶极子极化增强。此外,Ni-NC产生强界面电场,强化了异质界面相互作用并促进了界面极化。结果,优化后的材料实现了-54 dB的卓越反射损耗(RLₘᵢₙ)和6.8 GHz的宽有效吸收带宽。本研究为电子局域化与电磁波耗散之间的深入关系提供了关键见解,为半导体、自旋电子学和催化等功能材料中的电子局域化工程提供了一条途径。

图文导读

I Ni-MX的表征

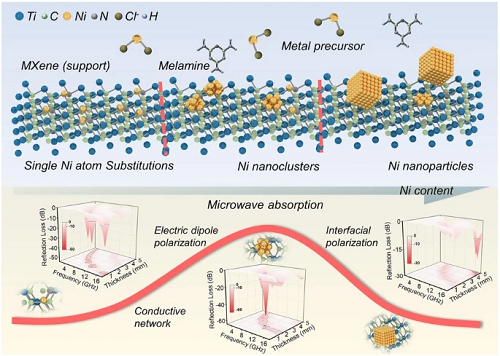

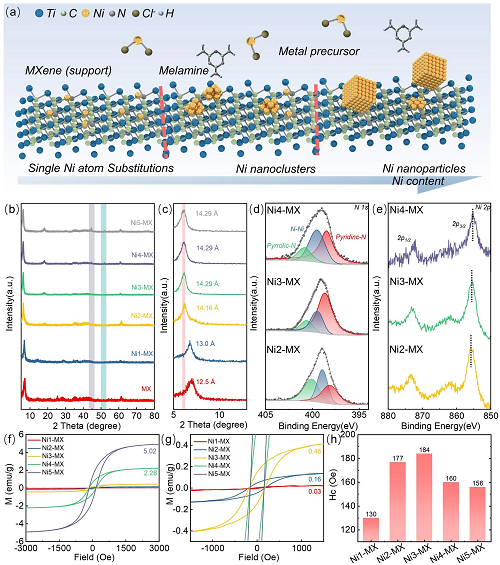

采用盐酸(HCl)和氟化锂(LiF)对层状三元过渡金属碳化物Ti₃AlC₂ MAX中的铝(Al)层进行选择性蚀刻,合成Ti₃C₂Tₓ MXene。在此蚀刻过程中,Al层的溶解致使Ti₃AlC₂剥离成单层或多层超薄Ti₃C₂Tₓ MXene。该处理会在MXene表面生成丰富的终端基团,记为“T”(包括O、OH和F),有助于金属前驱体的吸附。值得注意的是,蚀刻过程还会去除一些相邻的钛(Ti)原子,从而在Ti₃C₂Tₓ MXene表面引入Ti空位缺陷,为异质取代提供了可能。随后,在持续搅拌过程中,将六水合氯化镍(NiCl₂·6H₂O)和三聚氰胺引入Ti₃C₂Tₓ悬浮液中,促进Ni2⁺的自还原。通过在500 °C下进行精确热处理,前驱体可控地转变为具有原子级分离的、分散良好的Ni–N–C配位结构。通过调节前驱体的用量,实现了可扩展制备,合成了用单原子、亚纳米团簇和纳米颗粒修饰的Ti₃C₂Tₓ MXene,如图1a所示。利用XRD(图1b,c),表征了所获得的各种样品。产物中未出现Ti₃AlC₂的(104)衍射峰,表明铝层已成功去除。采用X射线光电子能谱(XPS,图1d、1e)对样品中的化学元素及其价态进行了分析。XPS谱图显示,样品中存在碳(C)、氮(N)、氧(O)、钛(Ti)和镍(Ni)元素。通过测量外加磁场下的磁化曲线(M-H)(图1f-h),对复合材料的磁性能进行了研究。在室温下观察到明显的磁滞回线,表明其具有典型的铁磁性行为。

图1. Ni-MX材料的结构表征。a. Ni-MX的制备过程示意图;b. Ni-MX的X射线衍射(XRD)图谱;c. 不同Ni-MX样品的XRD图谱对比;d. Ni-MX中氮元素的X射线光电子能谱(XPS)全谱;e. Ni-MX中镍元素的X射线光电子能谱(XPS)全谱;f. Ni-MX的振动样品磁强计(VSM)测试结果,展示其磁性能;g. Ni-MX的磁滞回线;h. Ni-MX的Hc值。

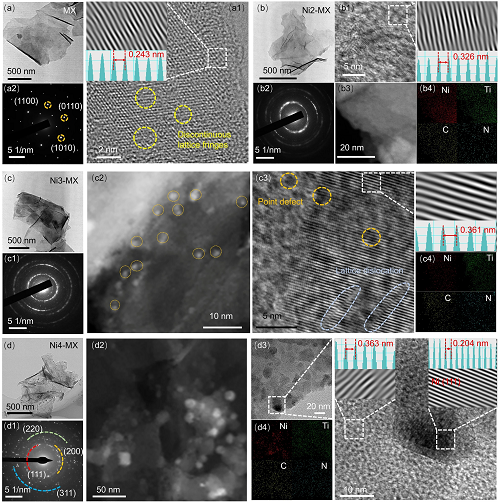

利用透射电子显微镜(TEM,图2)对样品的形貌与微观结构进行表征,结果显示Ni-MX呈现单层或少层结构,表明痕量客金属离子的引入对形貌影响可忽略不计(图2b-d)。采用高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM,图2b3、c2、d2)和能量色散X射线光谱(EDX)元素映射(图2b4、c4、d4)技术,对Ti₃C₂Tₓ MXene上镍的分布情况进行了深入研究。图2a为MX的TEM图像,显示成功制备出具有良好结晶度的二维MXene材料,如图2a1、a2所示。图2b为Ni2-MX的TEM图像,其中Ni原子的引入破坏了MXene本身的结晶性,并扩大了层间距(图2b1、b2)。EDX映射证实镍原子均匀分散在MXene表面(图2b4)。随着引入Ni物种浓度的增加,图2c展示了锚定有Ni-NC的MXene(Ni3-MX)。如图2c2所示,均匀尺寸的亚纳米镍团簇稳定地锚定在MXene表面,尺寸分布图如图S4所示。此外,随着金属离子浓度的进一步增加,观察到MXene表面锚定有晶格间距为0.204 nm的结晶良好的纳米颗粒(图2d),对应于金属镍的(111)晶面(图2d1、d3)。此外,基体的层间距随掺杂金属物种尺寸的增大而呈比例增加,与XRD结果一致。

图2. MX和Ni-MX复合材料的透射电子显微镜(TEM)表征。a MX的TEM图像。a1 MX的高分辨透射电子显微镜(HRTEM)图像。a2 MX的选区电子衍射(SAED)图谱。b Ni2-MX的TEM图像。b1 Ni2-MX的HRTEM图像。b2 Ni2-MX的SAED图谱。b3 Ni2-MX的高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像。b4 Ni2-MX的元素分布图。c Ni3-MX的TEM图像。c1 Ni3-MX的SAED图谱。c2 Ni3-MX的HAADF-STEM图像。c3 Ni3-MX的HRTEM图像。c4 Ni3-MX的元素分布图。d Ni4-MX的TEM图像。d1 Ni4-MX的SAED图谱。d2 Ni4-MX的HAADF-STEM图像。d3 Ni4-MX的HRTEM图像。d4 Ni4-MX的元素分布图。

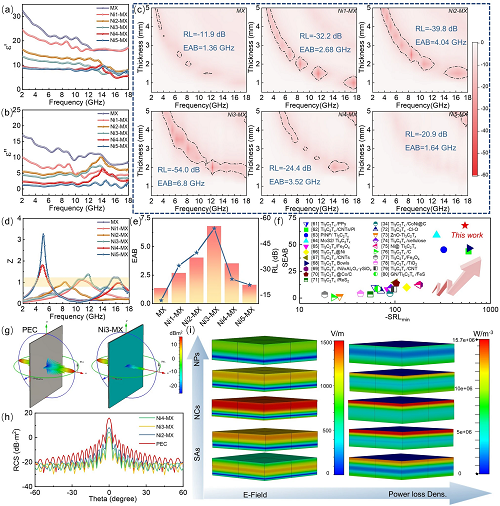

II EMW吸收性能调制

如图3a、b所示,MXene的ε’和ε”值分别在32.5-17.3和17.08-8.35范围内波动。当以孤立原子形式将Ni物种嵌入MXene基体中时,Ni1-MX的ε’和ε”值分别记录为24.5-17.1和10.06-4.7。如图3c所示,MXene基体表现出相对较弱的吸收性能,在厚度为2.5 mm时,最小反射损耗(RL)为-11.9 dB,最大有效吸收带宽(EAB)为1.36 GHz。引入Ni单原子后,Ni1-MX的RL在优化厚度1.5 mm时达到-32.2 dB,同时EAB为2.68 GHz。对于Ni2-MX,在厚度同为2.5 mm时,RL进一步降至-39.85 dB,同时EAB扩展至4.04 GHz。值得注意的是,Ni3-MX表现出最为显著的性能提升,在厚度减小至2 mm时,最小RL达到-54 dB,EAB为6.8 GHz。然而,进一步增加Ni含量会导致性能恶化,Ni4-MX的RL为-24.4 dB,EAB为3.52 GHz。类似地,Ni5-MX性能下降更为明显,RL为-20.97 dB,EAB大幅减小至1.64 GHz(图3e)。

如图3d所示,MXene基体表现出显著的阻抗失配,而引入Ni物种可显著改善Ni3-MX的阻抗匹配。匹配厚度与计算厚度相符,表明实验结果验证了四分之一波长模型。因此,Ni3-MX展现出优异的吸收性能,其SRLmin值优于先前报道的基于MXene的吸收剂,表明其在先进电磁波(EMW)吸收应用中具有巨大潜力(图3f)。为进一步评估其实际应用性,进行了雷达散射截面(RCS)模拟。如图3g和所示,纯理想电导体(PEC)表现出强烈的RCS反射信号。当涂覆吸收层后,PEC/吸收剂结构显著降低了RCS信号,其中Ni3-MX的降低效果最为显著。在宽角度范围(- 60°至60°)内,Ni3-MX表现出优异的RCS抑制性能。在0°时,其最大RCS降低值达17 dB m2,证实了其强大的电磁衰减能力,这对于在极端复杂环境中的应用至关重要(图3h)。此外,表面电流密度分析为阻抗匹配行为提供了见解,红色区域的减少表明入射电磁波的穿透性得到改善。在12.2 GHz时的电场(E – field)分布和功率损耗密度(PLD)(图3i)显示,在垂直电磁波入射时,电场和功率损耗主要集中在吸收剂的中上部区域,导致传播路径延长和能量耗散增强。

图3. Ni-MX复合材料的电磁波吸收性能。a 介电常数实部(ε’)。b 介电常数虚部(ε”)。c 二维反射损耗(RL)性能。d Ni-MX的Z值。e 各样品最小反射损耗(RLₘᵢₙ)与最大有效吸收带宽(EABmax)对比。f Ni3-MX与典型基于MXene的电磁波吸收剂的SEAB和SRLmin对比。g 样品的三维雷达波散射信号。h 模拟雷达散射截面(RCS)曲线。i Ni-MX在12 GHz时的电场(E-field)分布与功率损耗密度示意图。

III EMW吸收机制

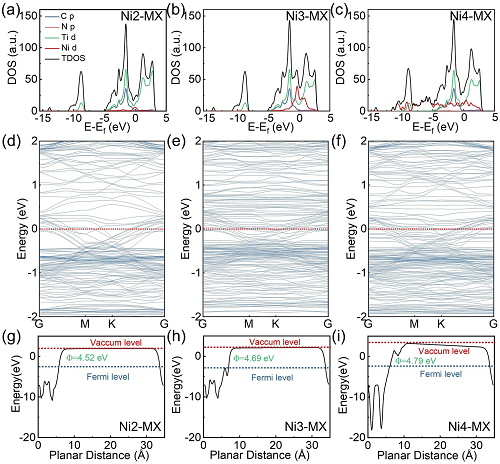

为全面探究不同镍微结构对电磁波(EMW)吸收性能变化的影响,开展了密度泛函理论(DFT)计算。态密度(DOS)分布曲线(图4a)和能带结构分析(图4b-d)表明,所有DOS曲线均与费米能级相交,证实了材料的金属特性。值得注意的是,Ni3-MX在费米能级处的总态密度最高,意味着电子跃迁更为剧烈。Ni3-MX中Ti的d带中心更靠近费米能级,表明其具有更强的电子吸附能力,强化了其增强的偶极极化行为。功函数代表从材料表面发射电子所需的最小能量,为理解界面电荷转移机制提供了更多见解(图4e-g)。这三种模型功函数的差异表明Ni-MX中存在不同程度的界面极化。因此,当MXene与Ni物种接触时,电子会从Ni迁移至MXene,直至达到动态平衡,从而产生强烈的界面极化。

图4. Ni-MX复合材料的电子构型。a-c 态密度分布。d-f 能带结构。g-i Ni2-MX、Ni3-MX和Ni4-MX的功函数分析。

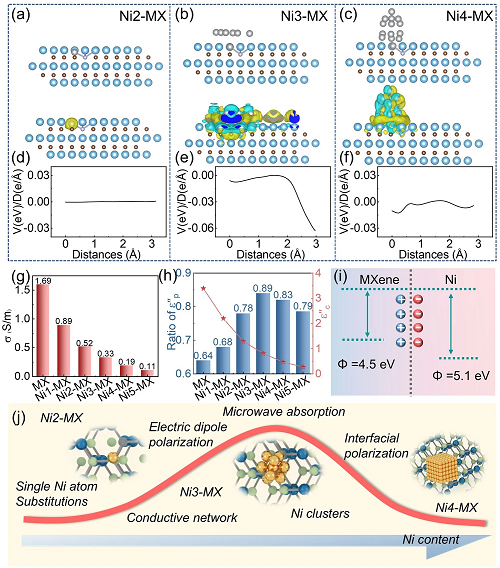

差分电荷密度(图5a-c)显示,虽然Ni2-MX中的电荷分布相对分散,但有助于形成高效的电子传输通道。相比之下,Ni3-MX中的电荷云更为复杂,这可能对长程电子迁移产生限制。在结构顶部和底部形成的电荷层会产生势垒,进一步阻碍电子传输。图5d – f中的线轮廓图展示了锚定的镍原子与相邻钛原子之间的原子间势/密度,进一步证实了Ni3-MX中更显著的电子局域化现象。这些密度泛函理论(DFT)计算结果证实,表面微结构调控会显著影响MXene的电学性质,最终影响其电磁性能。

为进一步阐明介电响应的内在机制,量化了传导损耗与极化损耗的贡献。MX、Ni1-MX、Ni2-MX、Ni3-MX、Ni4MX和Ni5-MX的实测电导率分别为1.37、0.89、0.52、0.33、0.19和0.11 S m⁻1(图5g)。与纯MXene相比,镍掺杂样品(Ni1-MX、Ni2-MX、Ni3-MX、Ni4MX和Ni5-MX)的介电极化损耗显著增强(图5h)。其中,Ni3-MX表现出最高的极化损耗,表明电子局域化的引入可显著提升MXene基体的介电极化能力。基于上述讨论,极化损耗的变化呈现两阶段特征(图5j):先增后减。这一趋势对应于从MXene到Ni1-MX、Ni2-MX和Ni3-MX的过渡阶段极化损耗上升,随后在Ni4MX和Ni5-MX中下降。

图5. Ni-MX复合材料的电磁波吸收机制。a – f 差分电荷密度及原子间势/密度线轮廓图。g Ni-MX的电导率(σ)。h 计算得到的传导损耗(εc”)与极化损耗(εp”)占比。i Ni-MX异质界面处的电子迁移行为。j 提出的Ni-MX复合材料电磁波吸收机制示意图。

IV 总结

本研究提出了一种通过电子局域化调控微波吸收的策略,并成功制备了具有定制电子限域效应的Ni纳米团簇/MXene(Ni-NC/MXene)复合结构。镍纳米团簇与MXene基体间的相互作用引发局域电荷重分布,强化了偶极极化与介电损耗,实现了对吸收频段的精准调控,在2–18 GHz频段内取得-54 dB的优异最小反射损耗(RLₘᵢₙ)和6.8 GHz的有效吸收带宽(EAB),覆盖频段比例超过89%。密度泛函理论(DFT)计算证实,镍物种通过调控电子结构促进了界面极化并优化了电磁耗散。从镍原子掺杂到亚纳米团簇形成的转变,使主导损耗机制从MXene的传导损耗转变为增强的偶极极化。此外,镍亚纳米团簇改善了磁交换耦合,进一步提升了微波吸收效率。CST仿真验证了显著的雷达散射截面(RCS)缩减,凸显了Ni-NC/MXene在隐身与电磁波衰减领域的应用潜力。本研究不仅深化了原子尺度电磁损耗机制的理解,更为下一代隐身技术、通信系统及电磁兼容设备的高性能微波吸收材料设计提供了可靠策略。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 同济大学陆伟等:锚定于MXene金属位点产生的电子局域化实现电磁波衰减

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 2026元旦快乐!ESI热点文章(Hot Papers)

2026元旦快乐!ESI热点文章(Hot Papers) 浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极

浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极 浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子

浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子 伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制

伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制