研究背景

柔韧的功能性水凝胶在软体机器人、柔性电子器件、电磁辐射防护及能量转换等领域展现出广阔的应用前景。除传统离子型和导电聚合物基水凝胶外,通过引入石墨、MXene、碳纳米管及金属纳米材料等导电纳米材料制备的各类复合水凝胶,因其新颖特性成为不同应用场景的潜力候选材料。从根本上说,这些纳米材料的功能实现取决于纳米填料的类型、其在基体中的分散状态以及水凝胶自身的微观结构。近年来,研究人员致力于解决导电填料与聚合物基体间的界面不相容性问题,该问题严重阻碍了纳米填料的均匀分散及水凝胶层级结构的可控构筑。然而,这些方法多通过额外步骤(如冰晶模板蚀刻、微球模板去除)大幅改变水凝胶结构,且忽视了水凝胶组分微观结构的影响,限制了水凝胶功能的灵活调控。值得注意的是,尽管大量随机分散的纳米材料可在复合水凝胶中形成功能结构,但严重的团聚现象和过早凝胶化问题不可避免地削弱了其综合性能。

Pickering Emulsion‐Driven MXene/Silk Fibroin Hydrogels with Programmable Functional Networks for EMI Shielding and Solar Evaporation

Guang Yin, Jing Wu, Chengzhang Qi, Xinfeng Zhou, Zhong-Zhen Yu, Hao-Bin Zhang*

Nano-Micro Letters (2025)17: 312

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01818-w

本文亮点

1. 提出一种通用型无表面活性剂乳液构建策略,实现功能性水凝胶的定制化设计。

2. 全面揭示两亲性聚合物与MXene的协同乳化机制,阐明其稳定乳液的微观作用机理。

3. 通过可编程功能结构设计,赋予水凝胶优异的电磁干扰(EMI)屏蔽性能与高效水蒸发能力。

内容简介

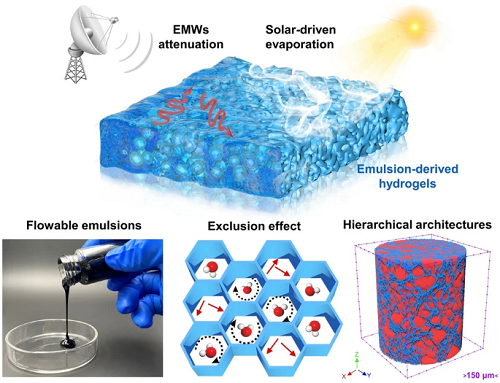

基于柔性可贴合纳米材料的功能性水凝胶在多领域展现出广阔应用前景,然而,如何实现水凝胶中功能化电子/质量传输网络的可控调控仍极具挑战。北京化工大学张好斌等人提出一种通用且高效的无表面活性剂乳液构建策略,通过可编程层级结构设计定制高性能功能性水凝胶。丝素蛋白(SF)的两亲性与MXene纳米片的增强效应协同作用,无需添加任何表面活性剂即可形成稳定的皮克林乳液。随后,溶剂交换引发的SF链微相分离与自交联过程将复合乳液转化为具有可调微观结构与功能特性的高性能水凝胶。作为概念验证,有序导电网络的可控调控与水极化效应的协同作用,赋予水凝胶优异的电磁干扰屏蔽效能(~64 dB)。同时,通过调控功能性水凝胶的微观结构,显著提升了其质量/热传递性能:丝素蛋白的氨基酸基团与MXene的表面终端基团协同降低水蒸发焓,而水凝胶的层级结构加速了蒸发过程,使其蒸发速率(~3.5 kg m⁻2 h⁻1)与耐盐性能远超其他水凝胶蒸发器。本研究为开发具有结构依赖性集成功能特性的功能性水凝胶器件开辟了新途径。

图文导读

I 复合水凝胶的结构-性能调控

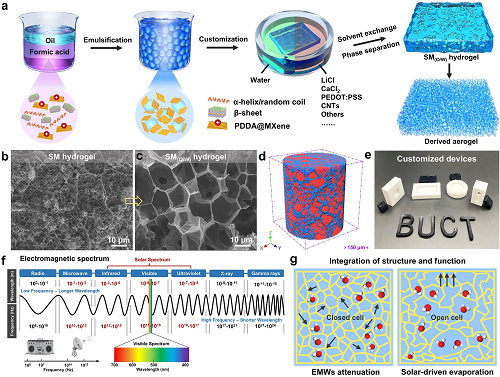

为解决复合水凝胶中纳米材料的团聚问题,并突破聚合网络导致的刚性性能调控瓶颈,本研究提出一种基于皮克林乳液与微相分离策略的一步法路线,赋予水凝胶可调功能特性(图1a)。两亲性聚合物(如明胶、丝素蛋白和壳聚糖)可在某些油相成分(如甲苯和环己烷)中自发形成无表面活性剂的均匀乳液,而高分子链的物理交联或缠结作用有助于构建水凝胶网络。这一创新策略通过乳液模板化与微结构调控的协同作用,实现了纳米材料在水凝胶基体中的均匀分散,同时通过动态网络设计赋予材料柔韧性与功能适应性,为高性能柔性水凝胶的开发提供了新思路。

所有纳米材料均被有效聚集以构建连续导电网络,同时避免了孤立团聚体的形成。调控后的多孔结构显著提升了电荷传输效率,并将水凝胶的渗流阈值大幅降低(图1c)。与此同时,受微相分离效应影响,细胞壁内观察到大量微小孔隙,进一步证实了皮克林乳液中丝素蛋白(SF)链的交联行为。皮克林乳液与微相分离的协同作用,为功能性水凝胶的定制化设计提供了一种灵活且通用的方法,可满足不同领域的特定应用需求(图1e),其性能远超传统策略(如定向冷冻法和牺牲模板法)。这一创新策略通过纳米材料的精准组装与多级结构的可控构筑,实现了材料功能与结构的同步优化。开放的多孔通道显著加速了质量与热在水凝胶内部的传递过程,从而实现了高效的能量转换。微计算机断层扫描(Micro-CT)图像清晰展示了丝素蛋白基油包水型皮克林乳液水凝胶(SM(O/W),φ = 0.4)及其衍生气凝胶的整体内部蜂窝状结构(图1d)。这种层级化多孔架构不仅为离子/电子传输提供了连续通路,还通过增大比表面积强化了蒸发或热管理过程中的传质驱动力。由动态皮克林乳液诱导的这种结构-性能调控机制,可精准应用于电磁波谱特定频段(微波、红外、可见光及紫外波段)的能量耗散与利用(图1f)。相较于传统SM水凝胶,具有封闭胞腔式导电网络的SM(O/W)水凝胶通过增加反射界面数量,显著强化了对电磁波(EMWs)的衰减能力(图1g)。其机理在于:皮克林乳液模板构建的层级多孔结构形成了多重散射中心,而MXene纳米片在孔壁上的有序排列则产生了协同吸收效应,使材料在保持柔韧性的同时,实现了对宽频电磁波的高效屏蔽(屏蔽效能提升达40%以上)。

图1. a 展示SM(O/W)及其衍生气凝胶制备过程的示意图。b SM和c SM(O/W)水凝胶的扫描电子显微镜(SEM)图像。d 通过微计算机断层扫描(micro-CT)技术重建的衍生SM(O/W)气凝胶的三维(3D)结构,蓝色和红色分别表示骨架和孔隙。e 定制SM(O/W)水凝胶的数码照片。f 电磁波谱中应用的微波和可见光波段,以及g 由SM(O/W)水凝胶内部结构主导的性能(电磁干扰(EMI)屏蔽和光热转换)调控机制。

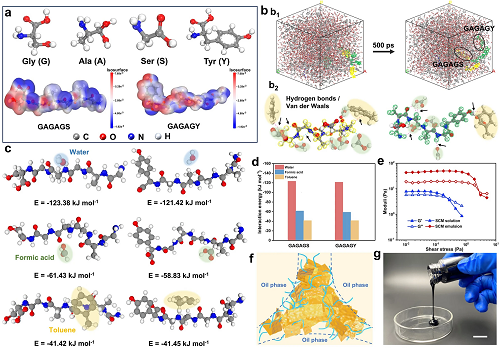

II SF与MXene的协同乳化机制

一般来说,丝素蛋白(SF)由18种不同的氨基酸组成,主要包括甘氨酸(Gly)、丙氨酸(Ala)、丝氨酸(Ser)和酪氨酸(Tyr)。它们反复排列形成两种典型的可结晶序列(GAGAGS)和无定形序列(GAGAGY),且这两种序列的交替排列使SF链产生不均匀的静电势能和两亲性(图2a)。为模拟实际乳液体系,提出了一种由GAGAGS序列、GAGAGY序列、甲苯和甲酸(数值比为2:3:500:2000)组成的复合模型(图2b)。氨基酸与不同溶剂的相互作用是分子动力学中乳液体系的基础。正如预期的那样,丝素蛋白的亲水性氨基酸(如丝氨酸和酪氨酸)优先与甲酸(FA)分子相互作用,而疏水性氨基酸和末端基团(如甘氨酸、丙氨酸、-CH₃和-C₆H₆)则吸引甲苯分子(图2b2)。氢键和范德华力促使GAGAGS和GAGAGY序列从边缘向内部迁移,在内部有更多的溶剂分子结合以稳定乳液体系(图2b1)。

此外,通过密度泛函理论(DFT)计算对丝素蛋白(SF)不同序列与不同溶剂的结合能进行了定量分析(图2c、d)。亲水性氨基酸使GAGAGS和GAGAGY序列均与水分子发生强相互作用,这从它们相似的相互作用能(-123.38 kJ mol⁻1与-121.42 kJ mol⁻1)可得到证实。丝素蛋白链与MXene纳米片的协同物理缠结和屏障效应共同强化并支撑了乳液液滴的亚稳界面(图2f)。由于界面相互作用增强,丝素蛋白/碳纳米管/MXene(SCM)乳液的液体模量远大于SCM溶液(图2e)。SCM乳液表现出更高的黏度以及更明显的剪切稀化行为,可流动的SCM乳液前驱体能够灵活地制备出功能性SCM(O/W)水凝胶(图2g)。

图2. a GAGAGS和GAGAGY的静电势。b 丝素蛋白(SF)-甲苯单元在0 ps和500 ps时刻的快照分子动力学模拟。黄色和绿色分别代表GAGAGS和GAGAGY。c、d 通过密度泛函理论(DFT)计算得到的丝素蛋白序列与不同溶剂(水、甲酸和甲苯)的结合能。e 不同剪切应力下SCM溶液和SCM乳液的模量(G′,G′′)。f SCM乳液界面相互作用的示意图。g SCM乳液的数码图像。

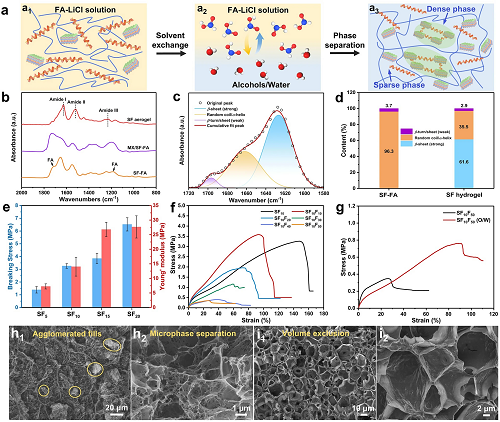

III 复合水凝胶的力学性能和结构稳定性

氯化锂(LiCl)-甲酸(FA)溶液使SF原纤维溶胀并破坏其β-折叠晶体结构,形成均质丝素蛋白溶液,在此过程中,强极性离子(Li⁺)的水合作用削弱了分子间氢键(图3a1)。在溶剂交换过程中,加入的不良溶剂(如水、醇类及其他极性溶剂)会重建丝素蛋白链的分子间氢键(图3a2)。与此同时,丝素蛋白链的微相分离导致丝素蛋白水凝胶中致密相和稀疏相的分离(图3a3)。由于亲和性变化,溶剂交换引发丝素蛋白(SF)链的微相分离和自交联,从而形成丝素蛋白水凝胶(图3a)。相应地,通过简单的溶剂交换,丝素蛋白/碳纳米管/MXene(SCM)乳液可转化为水凝胶。利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)对水凝胶的构象转变和凝胶化过程进行监测(图3b)。通过对酰胺I带进行分峰拟合,对凝胶化前后二级构象的变化进行了量化(图3c)。最初,丝素蛋白-甲酸(SF-FA)溶液中主要为无定形结构(占96.3%),仅有少量β-转角/片层结构(占3.7%)。溶剂交换后,所得水凝胶中无定形结构占比为35.5%,而β-片层晶体结构占比达61.6%,β-转角/片层结构占比很少(为2.9%)(图3d)。值得注意的是,更多的丝素蛋白(SF)链能够通过增强分子间相互作用和二级结构来提升丝素蛋白水凝胶的力学性能(图3e)。

对于复合水凝胶,研究了在10%的SF基质中,纳米填料(MXene和CNTs)含量对其力学性能的影响(图3f)。低含量的纳米填料可使断裂应力从约3.3 MPa提升至约3.6 MPa,但高填料负载下形成的团聚体和断裂位点会导致力学性能和形状稳定性急剧下降(图3g)。乳液模板可通过构建稳定的两相皮克林界面来优化内部结构,并避免明显的填料随机团聚现象,尤其是在高填料含量的情况下(图3h)。因此,油/水水凝胶中增强的界面和有序的孔隙结构能够有效传递内部应力并支撑宏观框架(图3i),使水凝胶具备出色的弯曲性和柔韧性。

图3. a 丝素蛋白水凝胶制备过程示意图。b SF-FA溶液、MXene/SF-FA分散液及丝素蛋白水凝胶的傅里叶变换红外光谱(FTIR)图。c 丝素蛋白水凝胶酰胺I带FTIR光谱的分峰拟合结果。d SF-FA溶液与丝素蛋白水凝胶中β-片层、无规卷曲/α-螺旋及β-转角结构的含量对比。e 丝素蛋白水凝胶的强度与杨氏模量。f 不同填料含量下SCM复合水凝胶的典型拉伸应力-应变曲线。g SF₁₀F₅₀和SF₁₀F₅₀(O/W)水凝胶的应力-应变曲线对比。h SF₁₀F₃₀和i SF₁₀F₃₀(O/W)水凝胶的横截面扫描电子显微镜(SEM)图像。

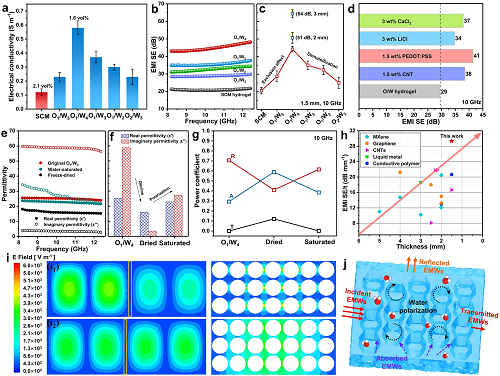

IV 复合水凝胶的电和EMI屏蔽性能

由于优化了导电网络,SCM(O/W)水凝胶的电导率远高于SCM水凝胶(约0.12 S m⁻1,体积分数2.1 vol%)(图4a)。随着油相含量增加,SCM(O/W)水凝胶的电导率逐渐提高,在φ = 0.2时达到最优值(约0.58 S m⁻1,体积分数1.6 vol%)。相应地,SCM(O/W)水凝胶的电磁干扰(EMI)屏蔽性能也呈现相似的变化趋势(图4b)。具体而言,随着φ从0增加到0.2,体积排斥效应使EMI屏蔽效能(SE)从约21 dB提高到约44 dB(图4c)。适当体积含量的油相有助于形成致密的导电网络(图5a),但过量油相会引发破乳。尺寸效应(厚度)导致水凝胶的EMI屏蔽性能显著提高,2 mm和3 mm厚度时的EMI SE值分别约为51 dB和64 dB(图4c)。在溶剂交换过程中向水凝胶中加入功能性纳米颗粒和自由离子,如碳纳米管(CNT)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT: PSS)、氯化锂(LiCl)和氯化钙(CaCl₂)溶液,可赋予其所需的功能,如电导率和EMI屏蔽能力(图4d)。复合水凝胶中水的解吸与吸收动态调控其极化和损耗特性(图4e,f)。通常,在冷冻干燥时,ε′(10 GHz)初始值从约25降至约16,在水饱和后又重新增至约23。在同一过程中,ε′′从约59骤降至约3,随后又恢复至约27(图4f)。功率系数和吸收(吸收损耗/反射损耗)的变化与上述结果一致(图4g)。这些结果突显了水对SCM(O1/W4)水凝胶优异电磁干扰(EMI)屏蔽性能的重大贡献,水协同增强了界面极化并优化了导电结构(图4j)。更重要的是,与主要依赖高填料负载量的传统技术相比,基于乳液的策略在调控水凝胶的微观结构和性能方面具有优势。如图4h所示,复合SCM(O/W)水凝胶展现出与其他前沿聚合物基EMI屏蔽材料相当的优异EMI SE和薄厚度。此外,为验证屏蔽特性,通过有限元分析对波导腔中电磁波(EMWs)的电场分布进行模拟(图4i)。

图4. a 不同甲苯体积分数下SCM和SCM(O/W)水凝胶的电导率和电磁干扰(EMI)屏蔽性能。d 由不同导电组分组装的SCM(O/W)水凝胶在10 GHz处的EMI屏蔽效能(SE)值对比。e、f SCM(O1/W4)样品在不同状态下的介电参数(实部和虚部介电常数)以及g 功率系数。h SCM(O/W)水凝胶与其他聚合物基复合材料的EMI屏蔽性能对比。i SCM(O1/W4) i1水凝胶和i2气凝胶电场模拟能量分布。j EMI屏蔽机制示意图。

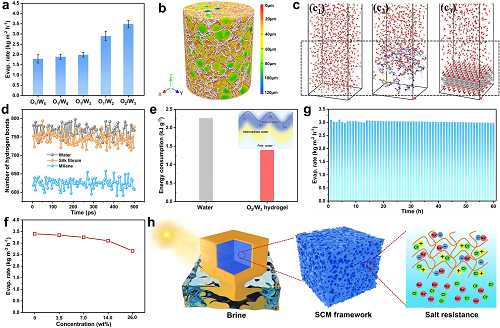

V 复合水凝胶的太阳能蒸发性能

水凝胶的蒸发速率随油相体积分数的增加而提高,由于优化了水传输通道且能耗经济,SCM(O2/W3)水凝胶的蒸发速率最高,约为3.5 kg m⁻2h⁻1(图5a)。为揭示其潜在机制,通过扫描电子显微镜(SEM)和显微计算机断层扫描(microCT)分析观察了SCM(O2/W3)水凝胶的多孔结构(图5b)。通过MD模拟对SCM(O2/W3)水凝胶的氢键进行了模拟(图5c,d)。丝素蛋白的氨基酸和MXene的表面极性端基通过氢键或静电作用帮助捕获水分子。SCM(O2/W3)水凝胶蒸发器的能耗远低于大体积水的直接蒸发(约1.4 kJ g⁻1 vs. 约2.3 kJ g⁻1),实现了更快的蒸发速率,蒸发效率达92.2%(图5e)。尽管水凝胶中盐水的蒸发速率随氯化钠(NaCl)浓度的增加而降低,但使用26 wt% NaCl溶液时,其蒸发速率仍保持在2.5 kg m⁻2 h⁻1以上,具有竞争力(图5f)。SCM(O2/W3)水凝胶在14 wt%模拟盐水中60 h内保持相对稳定的蒸发速率(图5g)。盐结晶主要发生在样品周围,不会阻塞光和水传输通道,因此不会影响其蒸发性能。

综上,提出了水凝胶耐盐性的两种潜在机制(图5h)。首先,两亲性的丝素蛋白链能够同时与氯离子(Cl⁻)和钠离子(Na⁺)相互作用,在盐水中增强抗聚电解质效应,从而抑制盐结晶过程。其次,由大孔和小孔共存构成的分级传输通道,可促进盐组分响应浓度梯度进行横向扩散。

图5. a 不同甲苯体积比下,水凝胶发生器的水蒸发速率。b 通过显微计算机断层扫描(micro-CT)技术对多孔气凝胶进行三维重建,不同颜色代表不同孔径尺寸。c 500皮秒(ps)时不同体系的MD模拟快照:c1 水-水体系、c2 丝素蛋白-水体系、c3 MXene-水体系。d 在500皮秒内,不同体系中水分子间氢键的数量。e 水与SCM(O2/W3)水凝胶发生器的能耗对比。f 样品在不同盐水中的蒸发速率。g 循环实验中,SCM(O2/W3)水凝胶在14 wt%盐水中的蒸发速率。h 水凝胶蒸发器的耐盐机制。

VI 总结

综上所述,本研究提出了一种通用策略,即基于皮克林乳液和微相分离构建可定制的复合水凝胶,并赋予其优化的微观结构和功能特性。该策略有效缓解了因纳米填料增加而导致的聚合物中普遍存在且影响显著的团聚问题。同时,借助两亲性聚合物与MXene纳米片的协同效应,无需任何表面活性剂即可制备出稳健的两相界面。可变的油相含量决定了SCM(O/W)水凝胶的闭孔与开孔结构,并有效调控其宏观性能。有序的导电网络和强烈的水分子极化作用使SCM(O/W)水凝胶具备优异的电磁干扰(EMI)屏蔽性能。SCM(O/W)水凝胶的互连开孔结构实现了水蒸气的快速逸出和水凝胶内部的高效热均化。此外,两亲性丝素蛋白诱导的分级传输通道和抗聚电解质效应,使复合水凝胶实现了令人满意的盐水蒸发速率。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 北京化工大学张好斌等:可编程MXene/丝素蛋白水凝胶具有优异的电磁屏蔽性能与高效水蒸发能力

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐!

拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐! 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料