研究背景

能量转换与利用是指将不同形式的能量进行转化,以满足各种应用需求。近年来,随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益凸显,高效且可持续的能量转换技术愈发具有吸引力。在这些技术中,反应器在可再生能源的转换与利用方面发挥着至关重要的作用。电化学反应器以电能驱动,因其高效性、可控性和生态友好性脱颖而出。它们能够将可再生能源(如太阳能和风能)转化为化学能,这些化学能可用于有价值的化学合成、能量存储以及环境污染物治理,同时还能减少温室气体排放。随着催化科学和材料科学的进步,电化学反应器的性能得到了提升,从而促进了高效的能量转换及下游应用。目前,近期电合成研究主要侧重于提升电催化剂的性能,往往忽视了电化学反应器的设计与优化。因此,先进且稳定的电化学反应器对于充分发挥电化学合成的潜力至关重要。

Electrochemical Solid‐State Electrolyte Reactors: Configurations, Applications, and Future Prospects

Weisong Li, Yanjie Zhai, Shanhe Gong, Yingying Zhou, Qing Xia, Jie Wu, Xiao Zhang*

Nano-Micro Letters (2025)17: 306

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01824-y

本文亮点

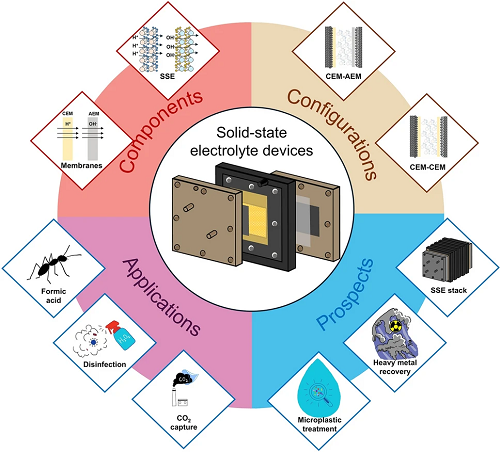

1. 从独特的电化学结构角度对固态电解质反应器进行阐释,其可促进燃料和化学品的高效直接合成,且无需传统纯化步骤。

2. 系统总结了不同腔室的核心组件、可变构型以及独特的电化学反应机制。

3. 指出了未来潜在的应用场景以及先进的电池堆(cell stack)设计。

内容简介

清洁电力的发展正将电化学反应器置于未来电合成技术的前沿。固态电解质(SSE)反应器因其独特的构型以及无需额外纯化步骤即可高效生产高纯度燃料和化学品的能力而崭露头角,这标志着电化学合成领域的重大进展。在此视角下,香港理工大学张晓等人批判性地审视了SSE装置的尖端创新,尤其强调核心电池组件的结构介绍、新型电化学电池构型以及组装方法。目前,SSE反应器的应用正经历从基础实验室研究向大规模工程应用的关键过渡,在多个领域展现出显著进展:(1)高价值有机酸(甲酸和乙酸)的可持续合成;(2)关键氧化剂过氧化氢(H₂O₂)和液体燃料(乙醇)的生产;(3)氨(NH₃)的合成;(4)碳捕集技术;(5)锂的回收与再利用;(6)高附加值产品的串联或耦合策略。重要的是,探讨了其在环境修复方面的变革性潜力,特别是针对大气污染物封存和先进废水净化的应用。此外,还提出了下一代SSE电池堆的创新架构蓝图,旨在建立一个全面框架,以指导SSE装置在可预见的未来从实验室规模创新向工业规模部署的过渡。

图文导读

I 电化学反应器的发展

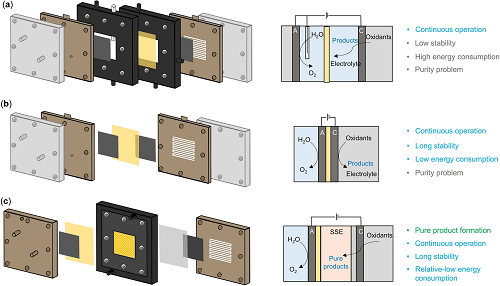

随着流动电池的出现,电化学反应器发展到了器件层面。典型的流动电池如图1a所示,其中氧化反应在阳极发生,还原反应在阴极发生。阳极反应,如析氧反应(OER)、水氧化反应(WOR)或氢氧化反应(HOR),通常会产生质子,这些质子随后会穿透阳离子/质子交换膜(CEM/PEM)。此外,由于液态电解质与催化剂直接接触,阴极催化剂上常出现水淹现象,严重影响流动电池的稳定性,阻碍其大规模应用。相比之下,膜电极组件(MEA)反应器将气体通道和阴极腔室集成为一个完全对称的类似三明治的结构,显著降低了与液态电解质相关的欧姆损耗。因此,能耗降低且稳定性得以提升(图1b),不过目标液态产物仍会与电解质混合。固态电解质(SSE)反应器结合了流动电池和膜电极组件(MEA)电池的特点,近期已成为一项颇具前景的技术。与传统MEA反应器不同,SSE装置在阴极和阳极之间增设了一个中间腔室,该腔室填充的是固态电解质而非液态溶液(图1c)。这种固态电解质是一种多孔离子交换树脂,可确保电解过程中具有较高的离子电导率。

图1. 不同电化学反应器的电池结构。a 一种常见的流动电池,由两个液相腔室、一片膜、一支参比电极(白色圆柱体)、两块金属板和两块端板组成。b 一种典型的膜电极组件(MEA)电池,由两块金属板(兼作液相腔室)、一片膜和两块端板构成。c 一种典型的固态电解质(SSE)反应器,包括两块金属板(兼具液相腔室和端板功能)、两片膜以及一个中间腔室(填充有固态电解质,用于离子复合和产物分离)。阳极侧和阴极侧分别用A和C表示。

II SSE设备的结构配置

SSE器件的结构

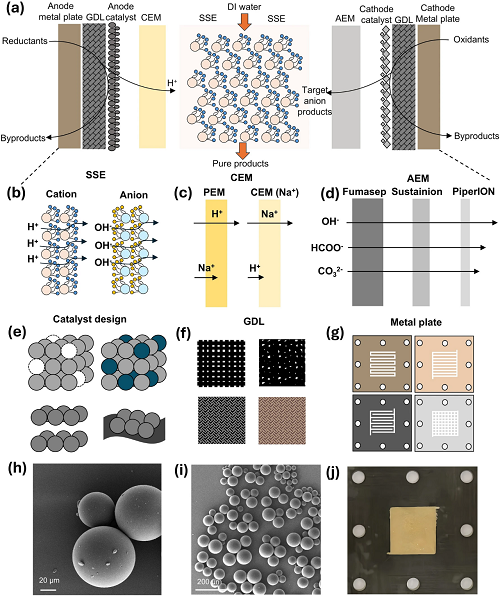

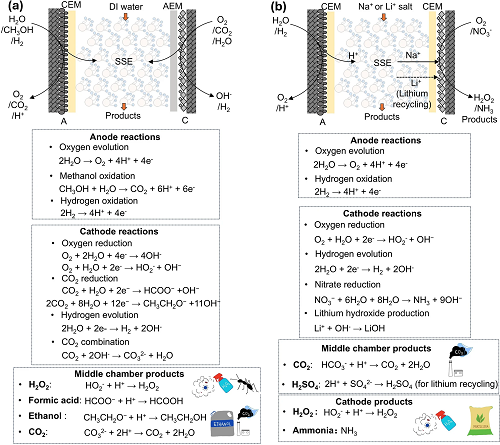

一般来说,固态电解质(SSE)装置通常具有对称结构,由两片离子交换膜、两层催化剂、两层气体扩散层(GDL)、两块金属板以及一个中间固态电解质腔室构成(图2a)。文献中主要报道了两种类型的构型,包括阳离子交换膜-阴离子交换膜(CEM-AEM)结构和双阳离子交换膜(CEM-CEM)结构。CEM-AEM结构是指在固态电解质(SSE)反应器的阳极侧使用阳离子交换膜,在阴极侧使用阴离子交换膜,从而实现阳离子和阴离子的选择性迁移(图2a和图3a)。

CEM-CEM构型是指在固态电解质(SSE)反应器中使用两片阳离子交换膜,以促进阳离子的迁移并实现特定效果(图3b)。CEM-CEM构型的离子流动方式截然不同:阳极催化剂层反应产生的电子进入中间腔室,而阴极催化剂层产生的阴离子由于受到阳离子交换膜的排斥作用,无法进入固态电解质层。

核心部件的设计与选型

固态电解质(SSE)装置的核心组件是一类功能化离子交换树脂制成的固态电解质。其中,阳离子交换树脂的支链上通常通过磺化反应引入磺酸基团进行功能化修饰,质子通过带负电的磺酸基团实现传输和迁移(图2b)。这种功能化设计使得阳离子交换树脂能够高效、选择性地传导质子,从而保障SSE装置在电化学反应中的离子传输性能。图2c展示了不同类型的阳离子交换膜:质子交换膜(PEM)主要传导质子,但也能少量传输钠离子等阳离子;而阳离子交换膜(CEM,如钠型)则选择性传导钠离子,并阻隔大部分质子渗透。受膜厚度及表面功能基团影响,其对不同价态和尺寸阴离子的传输速率通常表现为:OH⁻ > HCOO⁻ > CO₃2⁻(图2d)。阴、阳离子交换膜的厚度均与电池内阻呈正相关。阴极电催化剂的常见结构包括空位型、合金型、层状结构及负载型(图2e)。阴极催化剂的结构多样性与可调控性为电化学应用提供了丰富的设计空间,通过原子构型定制与组分工程可实现对催化性能的精准调控。

在固态电解质(SSE)装置中,所采用的催化剂并非简单的催化薄片,而是负载于具备气体扩散通道的气体扩散层(GDL)基底之上。这些基底需具备充足的电导率、多孔结构以及稳定的机械强度(图2f)。其流道设计与选型借鉴了燃料电池的构型,涵盖蛇形、平行型、交指型及针状(棋盘式)等多种类型(图2g)。在当前应用中,蛇形流道因其流动特性稳定且浓度分布相对均匀,成为最为常见的选择。

中间板是整个固态电解质(SSE)反应器的核心部件,其内部腔室填充有SSE颗粒。扫描电子显微镜(SEM)图像如图2h、i所示。中间板通常采用聚甲醛(POM)材料制成,这种材料具有绝缘性和耐腐蚀性,其结构设有开放式透孔窗口,固态电解质颗粒需紧密且平整地填充于冲压腔体内(图2j)。中间板的厚度以及SSE填充层的平整度(即SSE层厚度)均会对电池的整体内阻产生影响。

图2. 固态电解质(SSE)装置的结构与组件。a. SSE装置的横截面示意图。b. SSE的结构与类型。c. 阳离子交换膜类型。d. 阴离子交换膜类型。e. 催化剂的常见结构。f. 气体扩散层(GDL)材料。g. 金属集流体板与流道设计。h-i. SSE颗粒的SEM图像。j. 中间腔室SSE填充实拍图。

III SSE设备的配置

SSE装置的构型已发展以应对不同反应中阴/阳离子跨膜传输的差异化需求及特定目标产物的生成要求。目前两种常见构型为阳离子交换膜-阴离子交换膜(CEM-AEM,图3a)与阳离子交换膜-阳离子交换膜(CEM-CEM,图3b)类型。尽管此两种构型呈现相似的对称结构,仅阴极侧膜类型存在差异,但其运行原理存在根本性分歧。潜在机制的这种差异强调了它们功能的复杂性,表明每种构型利用不同的电化学过程和传输现象。更具体而言,除电化学反应外,阴极腔室中生成的碱性环境可产生捕获CO₂的作用,该作用在图3a中表现为CO₂的再结合过程。

对于CEM-CEM体系,其核心原理为阳离子电迁移引发的调控作用。与AEM-CEM体系不同,该构型可在阴极直接生成目标产物(如H₂O₂或NH₃,图3b)。在H₂O₂电合成过程中,阴极采用与阳极相同的质子交换膜(PEM),碱金属阳离子被引入中间腔室后可通过PEM迁移至阴极,从而屏蔽可能渗透的H⁺并抑制H₂O₂的分解。

图3. SSE装置中的多种构型及相关反应。a CEM-AEM构型。b CEM-CEM构型。

IV SSE设备的使用

4.1 AEM-CEM的应用

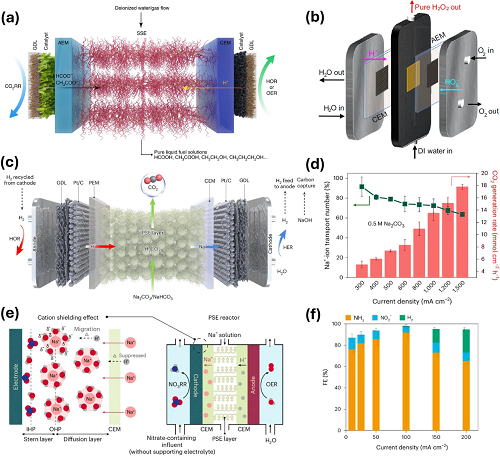

目前,SSE装置的实际应用有限,可归为两类构型。图4具体突出了各类应用中的代表性研究,展示了SSE装置在实际场景中的集成应用。2019年,Xia等人采用CEM-AEM构型的SSE装置首次实现了高浓度(20% wt)和高纯度H₂O₂的电合成。同年,其团队还在SSE反应器中首次实现了高浓度(最高达12 M)甲酸的制备,并阐述了其在多碳液态燃料(如乙酸、乙醇和丙醇等)生产中的潜在应用,如图4a所示。2021年,Wang团队通过改进和升级催化剂,进一步提高了H₂O₂的选择性和稳定性(图4b)。

4.2 CEM-CEM的应用

Zhang等人实现了中间腔室中CO₂的连续生产(图4c),采用钠型阳离子交换膜(Na⁺型)促进Na⁺离子从中间腔室向阴极的及时迁移。该设计在电流密度为300 mA cm⁻2时实现了超过90%的Na⁺离子传输效率,在1.5 A工业电流下可达近18 mmol cm⁻2h⁻1(图4d)。近期,Chen等人采用双CEM构型的SSE反应器实现了硝酸盐制NH₃的生成(图4e)。通过阳离子屏蔽效应提升NO₃RR性能,NH₃的法拉第效率(FE)高达92%(图4f)。

图4. SSE装置的当前应用。a 用于甲酸生产的SSE装置示意图;b 用于H₂O₂生产的SSE装置示意图。c CEM-CEM体系中电化学CO₂捕获与再生的不同构型。d 不同电流密度下Na⁺离子迁移数与CO₂生成速率。e 基于Na⁺离子引发阳离子屏蔽效应的NO₃RR制NH₃电池结构。f 不同电流密度下NH₃的法拉第效率(FEs)。

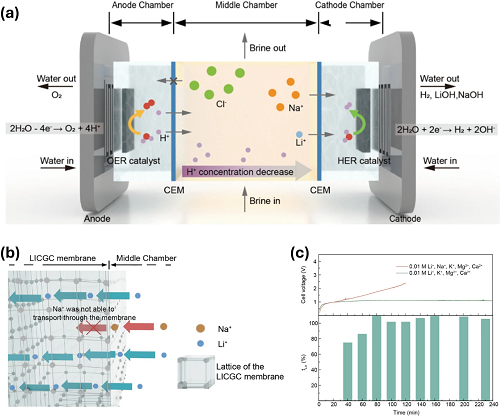

有趣的是,除含碳液态产物与H₂O₂的合成外,采用CEM-CEM构型的SSE反应器在Li⁺离子回收方面亦展现出独特性能。Feng等人通过创新离子迁移策略,成功实现了中间腔室盐水的分离与阴极腔室锂的回收(图5a)。在电场作用下,SSE腔室盐水中的Li⁺离子将穿过锂离子导电玻璃陶瓷(LICGC)膜进入阴极,与析氢反应(HER)产生的OH⁻反应生成LiOH,从而实现Li⁺的回收。得益于LICGC膜的定制化尺寸设计,盐水中的Na⁺阳离子无法进入晶格,使锂离子得以有效分离(图5b)。通过模拟添加其他金属阳离子(Mg2⁺、Ca2⁺、K⁺且不含Na⁺)以模拟复杂盐水组成,双CEM设计仍可实现超过80%的Li⁺迁移数(图5c)。这验证了该设计在实际场景中的实用性与有效性,显著拓展了SSE装置在水环境中含阳离子污染物处理与转化领域的应用范围。

图5. 采用CEM-CEM构型的SSE装置用于锂提取。a 锂提取过程的示意图。b LICGC膜表面的Li⁺传输过程。c 模拟盐水(0.01 M Mg2⁺、0.01 M Ca2⁺、0.01 M K⁺和0.01 M Li⁺)的Li⁺迁移数与电池电势。

V SSE器件的展望

5.1 微塑料处理与重金属回收

考虑到SSE腔室的特性,该装置可设计为在中间腔室现场开展非电化学过程的氧化还原反应,这需要构建极端酸碱微环境。由于SSE本身由化学性质稳定的聚合物树脂颗粒构成,因此在SSE腔室内设计其他化学反应具有广阔前景。针对水体微塑料治理,已有研究表明,在碱性条件下,特定催化剂可促使微塑料的聚合物链发生断裂降解。基于此,可将含微塑料的废水引入填充有催化剂的SSE腔室,利用阴极产生的OH⁻并通过阴离子型SSE传导OH⁻,在局部构建强碱性环境以实现微塑料降解。类似地,通过利用阳极产生的H⁺在中间腔室形成强酸性环境,可促进特定有机反应的进行,例如酯化反应中的质子化过程,从而利用SSE反应器实现有机酯类产物的合成。

此外,SSE反应器的独特构型还为重金属离子的回收提供了潜在可能。例如,中间腔室中重金属盐的离子再结合与渗透作用,可在中间腔室形成酸性液流,同时在阴极侧生成碱性重金属液流,从而同步实现重金属回收与高附加值产物生成。与此同时,针对不同重金属阳离子尺寸特性设计的离子选择性膜,也为该技术的进一步发展提供了关键支撑。

5.2 SSE堆设计

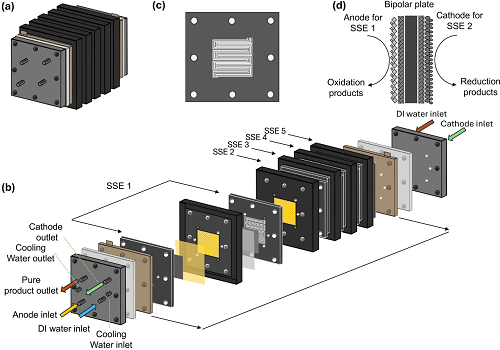

所提出的SSE堆栈设计借鉴了燃料电池堆和质子交换膜(PEM)堆的设计思路。图6a展示了由五个相同SSE单元组成的SSE堆栈。堆栈结构的详细分解图如图6b所示,包括压缩板、端板、集流体和五个独立的SSE单元。为充分利用有限的电极板面积,提出了三通道并联流道设计(图6c)。通过将反应物分配至多个通道,可显著降低单通道压力降,从而减少流动损失并提升系统能量效率。

该创新型堆栈架构通过采用双极板设计突破了传统串联或并联构型,其中每个电极板同时作为前一电化学单元的阴极和后一单元的阳极,从而构建了集成连续的电化学通路(图6d)。这种优化构型在最大化板空间利用率的同时,有效降低了由单元厚度引起的内阻。可预见的是,除提升运行效率外,该SSE堆栈设计还将有助于延长系统使用寿命并增强其稳定性。

图6. 所提出的固态电解质(SSE)堆栈设计与结构。a 五单元SSE堆栈的整体外观。b 堆栈分解视图包含阳极和阴极的进/出口管道,以及中间腔室产物的进/出口。组装结构由压缩板、端板、集流体和五个SSE单元组成。c 升级后的三通道并联流道设计提升了堆栈内的流速。d 双极板结构设计。除首尾单元的端极板外,每个极板均具备双功能特性:一侧与前一单元相关联并发生氧化反应,另一侧与后一单元相连并发生还原反应。

VI 总结与展望

SSE装置的兴起标志着电合成领域开辟了全新方向,其从根本上解决了产物纯度问题,并省去了高能耗的分离提纯环节。这一技术突破对医疗保健、液体燃料合成以及空气和水污染物治理等领域均具有深远意义。该技术演进的核心在于离子交换膜与固态电解质的深度融合,由此构建出兼具高灵活性与高效能的SSE装置,实现了长期稳定运行与高效输出的统一。相关技术进展涵盖消毒剂(H₂O₂)制备、液体产物(甲酸、乙酸及乙醇)合成、电化学碳捕集技术、废水硝酸盐制氨工艺、盐湖卤水提锂技术,以及乙二醇(EG)与多碳产物联产或耦合生产策略等多个领域。这些变革性进展将系统性重构现代电化学合成的生态体系,推动合成技术向可持续绿色化方向发生范式转变。

尽管取得这些进展,SSE装置的开发仍面临一系列挑战。首要障碍是能耗问题,这成为SSE反应器取代其他电化学反应器的关键制约因素。实现这一目标需在膜材料、气体扩散层(GDL)材料、电极板材料、SSE材料及其厚度设计方面采取创新方法。此外,催化剂的开发与设计对进一步降低能耗至关重要。另一核心挑战在于工业应用条件下运行电流与产率的失配问题,这要求优化SSE装置结构,在反应器尺寸放大与能耗控制间取得平衡,以确保经济可行性与环境影响最小化。

应对这些挑战需采用跨学科协同策略,整合电催化材料设计、电化学反应器工程、流体动力学及反应器热管理等多领域知识。材料科学与反应器制造技术的持续突破,结合集成化反应器组装与热管理方案,是开发可适应工业环境的SSE堆栈的关键。若将这些挑战视为电化学反应器创新发展的驱动力,则可为当前及未来产品纯度与浓度等关键问题提供切实可行的解决方案。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 香港理工大学张晓等展望:电化学固态电解质反应器的配置、应用和前景

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极

浙江大学姜银珠教授团队: 跨尺度理论计算揭秘!重构双电层打造超稳锌负极 浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子

浙工大刘善秋&中科大李景国&西交大李平等:动态网络与微孔结构协同驱动的高性能生物质弹性体实现可持续多功能柔性电子 伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制

伦敦大学学院何冠杰等: 重新审视水系锌金属电池失效机制 推荐阅读 | 院士团队文章集锦(四) 纳微快报 nanomicroletters 2025年12月28日 10:11 上海 在小说阅读器中沉浸阅读

推荐阅读 | 院士团队文章集锦(四) 纳微快报 nanomicroletters 2025年12月28日 10:11 上海 在小说阅读器中沉浸阅读