研究背景

皮肤癌对人类健康构成重大威胁。据世界卫生组织2020年报告,全球每年确诊的皮肤癌病例超过150万例,其中约8%的患者预后不良(死亡)。过度暴露于紫外线(UV)辐射是首要诱因,在所有皮肤癌病例中占比超过90%。随着20世纪光学和生理学的进步,人们开始系统研究紫外线暴露对人类皮肤的影响,推动了紫外线阻隔活性成分的快速发展。直至1969年,能够屏蔽320–400光谱范围内A波段紫外线(UVA)的阿伏苯宗被研发出来。迄今为止,美国食品药品监督管理局和欧盟委员会认证的防晒霜大多使用有机化合物,这些化合物被视为不可或缺。然而,这些有机紫外线阻隔添加剂在光活化过程中易发生降解,导致功效丧失。

Two‐Dimensional TiO₂ Ultraviolet Filters for Sunscreens

Ruoning Yang, Jiefu Chen, Xiang Li, Yaxin Zhang, Baofu Ding*, Yujiangsheng Xu, Shaoqiang Luo, Shaohua Ma, Xingang Ren, Gang Liu, Ling Qiu*, Hui-Ming Cheng*

Nano-Micro Letters (2025)17: 300

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01805-1

本文亮点

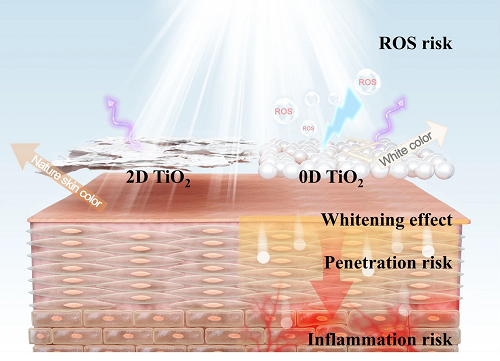

1. 开发了具有>99%可见光透射率的二维(2D)TiO₂,用于非泛白型紫外线防护,其在美观性方面优于传统零维(0D)TiO₂,同时具备与之相当的紫外线阻隔功效。

2. 与0D TiO₂相比,2D TiO₂的皮肤穿透率极低,且活性氧生成量减少90%,消除了光催化毒性和DNA损伤风险。

3. 2D TiO₂通过金属掺杂实现了可调的UVA/UVB防护范围,且不影响可见光透射率,确保符合消费者安全科学委员会标准并具备生物相容性。

4. 将高紫外线防护性能、自然外观及光惰性集成于单一材料中,通过二维结构创新重新定义了兼具美观与安全性的防晒霜设计。

内容简介

自20世纪90年代以来,二氧化钛(TiO₂)一直是矿物基防晒霜中的重要防护成分。然而,传统TiO₂纳米颗粒配方在过去几十年中改进甚微,且持续面临与透光性、生物安全性及视觉外观相关的挑战。成会明院士、清华大学丘陵、中国科学院深圳先进技术研究院丁宝福等人报道了二维(2D)TiO₂的发现,其特征为微米级横向尺寸(~1.6 μm)和原子级厚度,从根本上解决了这些长期存在的问题。该二维结构实现了卓越的光管理,可见光透射率达80%——使其在皮肤上几乎不可见——同时保持与未改性金红石型TiO₂纳米颗粒相当的紫外线阻隔性能。其较大的横向尺寸使皮肤穿透率降低两个数量级(0.96 w/w%),显著提升了生物安全性。此外,独特的层状结构可抑制阳光照射下活性氧(ROS)的生成,与传统TiO₂纳米颗粒相比,ROS生成速率降低50倍。通过精确调控金属元素,进一步开发了首款可定制的防晒材料,能够调节紫外线防护范围并自动匹配不同肤色。二维TiO₂为现代防晒霜配方提供了潜在的变革性方案,兼具卓越的紫外线防护性能、增强的安全性及自然外观。

图文导读

I 二维TiO₂作为紫外滤光片的光学特性

通过液相离子插层与层状钛酸盐K₀.₈Li₀.₂₇Ti₁.₇₃O₄的剥离反应制备二维(2D)TiO₂,尤其采用透析法以确保最终材料对皮肤的安全性。该二维TiO₂的平均横向尺寸为1.6 μm,厚度为1.2 nm,且可在水中良好分散。作为对比,选取了精细化工及市售防晒产品中常用的平均直径约100 nm的零维(0D)TiO₂。如图1A所示,2D TiO₂在280–320 nm光谱范围内具备完全的紫外线辐射B(UVB)阻隔能力,同时在整个可见光谱范围内保持>80%的透射率。相比之下,0D TiO₂因强散射作用,其整体可见光透射率远低于2D TiO₂。分别计算了浓度为0.2、0.4和0.8 g L⁻1的2D TiO₂和0D TiO₂水溶液的归一化可见光透过率(NAF)值(图1B)。在相同浓度下,2D TiO₂的NAF值通常显著高于0D TiO₂。当浓度从0.2 g L⁻1增至0.8 g L⁻1时,2D TiO₂水溶液的NAF值仅从0.99略微下降至0.89;而0D TiO₂水性分散液的NAF值则从0.67急剧降至0.25。通过测试涂覆TiO₂乳液后皮革的明度差(∆L)和饱和度差(∆C)发现,与涂覆0D TiO₂的皮革相比,涂覆2D TiO₂的皮革表现出更低的∆L和∆C值(图1C)。此外,如图1D所示,涂覆两种不同浓度TiO₂的皮革在视觉上存在明显差异。

图1. 2D TiO₂的光学表征。A. 0.8 g L⁻1二维TiO₂水溶液与0D TiO₂水溶液的紫外-可见光透射光谱对比。B. 浓度为0.2、0.4和0.8 g L⁻1的二维TiO₂与零维TiO₂水溶液的归一化可见光透过率(NAF)值。C. 在合成皮革表面涂覆固含量4 w/w%的乳液后,皮革颜色相对于原始色的饱和度变化(∆C)和明度变化(∆L)。D. 与图C对应的固含量4 w/w%乳液涂覆于合成皮革表面的俯视照片。

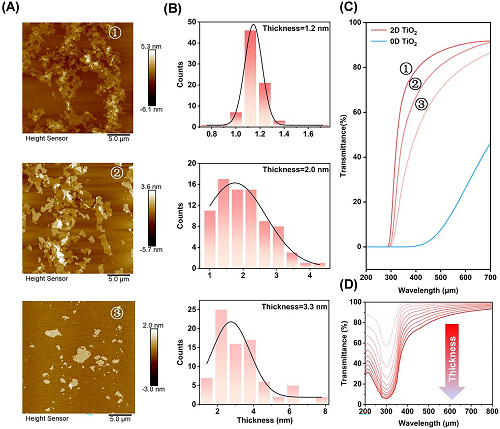

为探究2D TiO₂高可见光透射率的机制,本研究通过调控四丁基氢氧化铵的处理时间制备了不同厚度的样品。图2A和2B显示,处理时间越短,所得2D TiO₂的厚度越大。通过紫外-可见光谱对相同浓度下2D TiO₂与0D TiO₂的光学特性进行表征,发现2D TiO₂的反射率随厚度增加而逐渐升高,并趋近于0D TiO₂的水平(图2C)。当2D TiO₂的厚度从1 nm增至10 nm时,其在200–400 nm波段的透射率显著下降(图2D)。尽管不同厚度样品在可见光波段均未出现明显吸收峰,但透射率仍随厚度增加而降低,这归因于片层反射率的增强导致整体透射率下降。换言之,2D TiO₂的超薄结构有效抑制了可见光的反射与散射,同时保持了优异的紫外线吸收能力。

图2. 2D TiO₂高归一化可见光透过率(NAF)的机制研究。A. 不同制备条件下二维TiO₂的原子力显微镜(AFM)图像。B. 对应样品的厚度分布(1、2、3为不同厚度的样品)。C. 不同厚度2D TiO₂与0D TiO₂的紫外-可见光谱对比。D. 厚度1-10 nm二维TiO₂的光学透射率模拟计算。

II 二维TiO₂的低光毒性

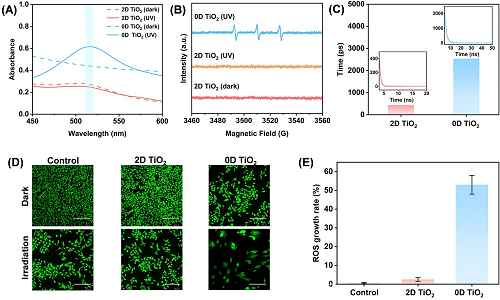

为定量评估2D TiO₂的光毒性,本研究依据《化妆品安全技术规范》(2015版)开展系列测试。首先采用1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)法检测TiO₂在紫外照射下产生的自由基(图3A)。结果显示,除紫外光自身引发的自由基淬灭效应外,二维TiO₂的自由基清除率(5%)仅为0D TiO₂(25%)的1/5;进一步通过电子顺磁共振(EPR)技术检测发现,二维TiO₂分散液中未检测到活性氧(ROS)信号(图3B)。这表明二维TiO₂的超薄结构有效抑制了光催化活性,显著降低了光毒性风险。在电荷分离过程中,2D TiO₂价带中的空穴和导带中的电子会迁移至材料表面,参与氧化还原反应并驱动各类光催化过程。尽管二维TiO₂具有更大的比表面积,但其表面也提供了更多光生电子与空穴的复合中心/位点,这一现象显著减少了光生自由载流子的数量,具体表现为二维TiO₂中光生激子寿命大幅缩短(图3C)。

通过细胞实验进一步评估TiO₂的光毒性:在与HeLa细胞及人皮肤成纤维细胞(图3D)共培养的实验中,二维和零维TiO₂在暗条件下的细胞毒性均较低。这表明二维TiO₂因光生载流子复合增强而抑制了光催化活性,从而降低了其潜在的光毒性风险。在紫外光照射条件下,0D TiO₂产生的ROS显著降低了细胞存活率,而2D TiO₂对细胞存活率的影响可忽略不计,表明其光毒性极低(图3E)。这一结果进一步证实,二维TiO₂因光生载流子快速复合的特性,有效抑制了ROS的生成,从而显著降低了光诱导的细胞损伤风险。

图3. 2D TiO₂的光毒性。A. TiO₂对DPPH自由基的清除测试。B. 紫外照射下TiO₂产生活性氧(ROS)的电子顺磁共振(EPR)分析。C. 由光致发光光谱测定的2D TiO₂与0D TiO₂中瞬态光生激子的寿命,插图展示了激子寿命随强度的变化关系。D. 紫外照射前后人皮肤成纤维细胞(HSF)的荧光图像。E. 不同类型TiO₂对紫外照射下HSF细胞ROS生成速率的影响。

III 二维TiO₂的低皮肤渗透率

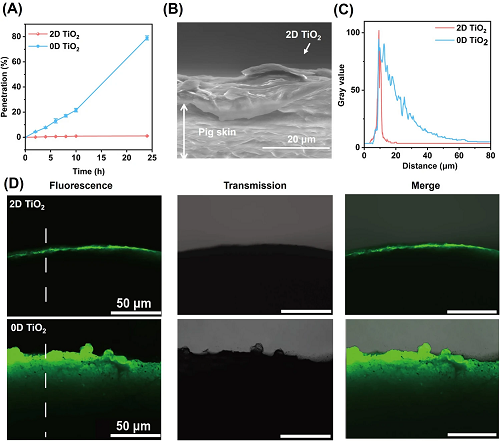

从接收池中取样,每两小时测定一次渗透速率。渗透10小时后,观察到2D TiO₂的渗透速率约为0.91 w/w%,而0D TiO₂的渗透速率约为21.8 w/w%(图4A)。在随后的14小时(10至24小时)内,2D TiO₂的渗透速率稳定在0.96 w/w%,而0D TiO₂的渗透速率则升高至77.2 w/w%。这些结果表明,2D TiO₂的渗透速率随时间逐渐降低,表明其具有抑制TiO₂向皮肤扩散的自抑制效应。2D TiO₂的低渗透性由其形貌决定:当2D TiO₂乳液附着于猪皮肤表面时,其片状特性形成类似角质层的结构(图4B)。然而,由于0D TiO₂的横向尺寸小于角质层间隙,其可轻易渗透至皮肤深层,存在引发血液毒性和遗传毒性的潜在风险。

鉴于猪皮肤与人体皮肤高度相似,本研究还采用猪皮肤模型考察了2D TiO₂的渗透特性。通过荧光标记法,将等量的2D与0D TiO₂涂布于猪皮肤表面,利用荧光显微镜观察其渗透行为。选取荧光图像中的点状区域,建立荧光强度与渗透深度的关系曲线(图4C)。图4D展示了涂布4小时后TiO₂在猪皮肤表面的渗透深度:可见2D TiO₂主要滞留于皮肤表面,而0D TiO₂纳米颗粒已渗透至>20 μm的深层组织。

图4. 2D TiO₂的皮肤渗透性。A. 在Franz扩散池试验中,2D与0D TiO₂渗透进入接收池的质量百分比随时间(2~24 h)变化的曲线。B. 含2D TiO₂乳液涂布的猪皮肤横截面的环境扫描电子显微镜(ESEM)图像。C. 灰度值随距离的变化曲线,表征图D荧光显微图像中虚线区域对应的荧光强度与距离的映射关系。D. 标记后的2D TiO₂(上排)与0D TiO₂(下排)在猪皮肤表面涂布4小时后的荧光图像。

IV 防晒霜的概念原型

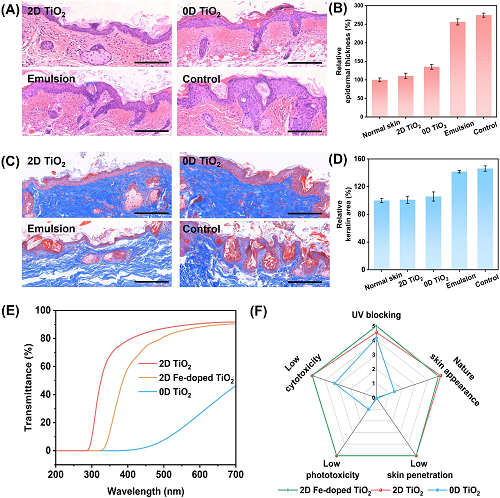

如图5A所示,经其他乳液保护的小鼠表皮厚度为含2D TiO₂乳液保护组的2倍。定量分析(图5B)表明,2D TiO₂保护组小鼠表皮厚度与正常皮肤相当,而0D TiO₂保护组表皮增厚120%,单纯乳液保护组及未保护组表皮分别增厚256%和275%。如图5C和D所示,未受TiO₂保护的鼠皮肤组织中角质纤维断裂、孔隙增多,角质含量显著升高;0D TiO₂保护组虽角质含量增幅不显著,但纤维严重断裂且孔隙密集,影响皮肤原始结构,可能与纳米颗粒渗透相关;而2D TiO₂保护组皮肤组织中角质未显著增加,表明其有效抑制了皮肤角质化。

2D TiO₂的另一显著优势在于通过金属掺杂可调控其光学性能:引入适当元素可拓宽或红移TiO₂吸收峰,从而弥补纯TiO₂在UVA波段吸收不足的问题。为此,本研究尝试将铁掺入TiO₂晶格,制备了铁掺杂2D TiO₂。XPS谱图证实铁成功掺入2D TiO₂,使其成为具有更宽光谱的紫外滤光片(图5E),有望推动无机紫外阻隔剂在防晒产品中的全面应用。得益于2D材料的优异性能(图5F),铁掺杂2D TiO₂及其配制乳液均保持高可见光透射率和低光毒性。此外,与市售防晒霜相比,含4 w/w%铁掺杂2D TiO₂的防晒霜在体内实验中展现出更高的紫外防护效率。

图5. 基于2D TiO₂及掺杂型2D TiO₂的防晒霜概念原型。A, B. 小鼠皮肤表皮增厚统计数据及对应防晒霜处理组的苏木精-伊红(H&E)染色组织切片图,包括2D TiO₂组、0D TiO₂组、纯乳液组及未保护对照组。C, D. 小鼠皮肤角质增生统计数据及对应防晒霜处理组的Masson三色染色组织切片图,展示角质层及纤维结构变化。E. 铁掺杂2D TiO₂的透射光谱图,显示其拓宽的紫外吸收范围及增强的光吸收性能。F. 三种TiO₂综合性能雷达图,对比指标包括紫外防护效率、可见光透射率、光毒性、皮肤渗透性及结构稳定性等关键参数。

V 总结

本研究系统对比了2D TiO₂与0D TiO₂的光学性能、光化学反应活性及皮肤渗透性。结果表明,2D TiO₂紫外滤光剂展现出显著优势:其具备高效的紫外损伤防护能力、高可见光透射率、极低的光毒性以及极微弱的皮肤渗透性。基于这些特性,我们成功开发了以2D TiO₂为添加剂的概念验证型防晒霜。进一步通过选择性掺杂(如铁元素)调控2D TiO₂的紫外阻隔性能,在保持其天然肤色观感与生物安全性的同时,实现了光谱性能的优化。本研究提出了一类新型紫外滤光剂,突破了传统防晒成分(如有机化合物和纳米颗粒)存在的毒性高、泛白明显等局限,为下一代安全、高效、透明的防晒产品开发奠定了基础。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 成会明院士等封面文章:用于防晒的二维TiO₂紫外线滤光片

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 重庆大学孙宽等:温敏性结晶和刻蚀碳布电极构筑高性能液态铜基热电池

重庆大学孙宽等:温敏性结晶和刻蚀碳布电极构筑高性能液态铜基热电池 湖北大学王浩等:智能火焰检测及传感器内运动感知的铁电光电传感器

湖北大学王浩等:智能火焰检测及传感器内运动感知的铁电光电传感器 江苏大学胡兴好等:自主微型机器人的关键突破—燃料驱动软致动器的新兴策略

江苏大学胡兴好等:自主微型机器人的关键突破—燃料驱动软致动器的新兴策略 香港理工大学安亮/张标等:有机涂层β-二酮结构修饰锌负极促进水系锌电中动态Zn²⁺传输

香港理工大学安亮/张标等:有机涂层β-二酮结构修饰锌负极促进水系锌电中动态Zn²⁺传输