研究背景

金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)已成为实际应用中最具前景的光伏技术之一。这主要归因于其结合了溶液基加工技术带来的相对较低生产成本以及卓越的光电转换效率(PCEs)。迄今为止,最先进的单结PSCs已实现27%的认证效率,可与商用硅太阳能电池的PCE相媲美。与n-i-p结构相比,p-i-n结构PSCs在更广泛的应用中具有显著优势,例如低温制备、出色的工作稳定性以及大面积生产的可扩展性。其设计使其特别适合制造叠层和柔性太阳能电池,凸显了其在未来光伏技术中的多样化潜力。

Differentiating the 2D Passivation from Amorphous Passivation in Perovskite Solar Cells

Xiaojian Zheng, Shehzad Ahmed, Yu Zhang, Guoqiang Xu, Junyu Wang, Di Lu, Tingshu Shi, Jun Tang, Lei Yan, Wei Chen, Peigang Han, Zhixin Liu*, Danish Khan*, Xingzhu Wang*, Zeguo Tang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 62

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01913-y

本文亮点

1. 利用苯甲脒衍生物实现了二维钝化与无定形钝化的区分。

2. 引入n型二维钝化层可增强倒置钙钛矿太阳能电池中的电荷提取与传输,并降低界面复合。

3. 有机配体的分子内电荷对于在三维钙钛矿层上形成结晶二维覆盖层至关重要。

4. 由于通过结晶二维覆盖层对三维钙钛矿进行疏水密封,倒置钙钛矿太阳能电池的长期稳定性得到提升。

内容简介

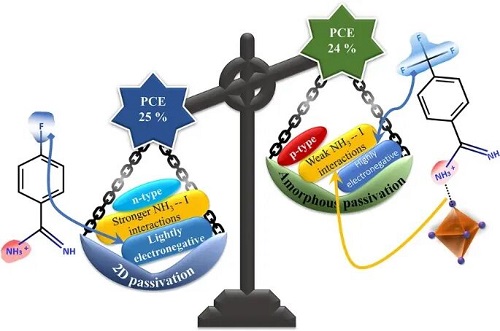

在三维(3D)钙钛矿薄膜表面引入二维(2D)钙钛矿层可以提升钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能和稳定性。然而,间隔阳离子的电子效应以及二维封端层的质量是实现理想效果的关键因素。本研究中,深圳技术大学唐泽国、南华大学王行柱等人比较了两种氟取代盐:4-(三氟甲基)苯胍盐酸盐(4TF-BA·HCl)和 4-氟苯胍盐酸盐(4F-BA·HCl)对 3D/2D 钙钛矿薄膜的调控效果。令人惊讶的是,4F-BA 形成了高性能的 3D/2D 异质结,而 4TF-BA 在钙钛矿薄膜上形成了无定形层。研究结果表明,平衡的分子内电荷极化有利于有效氢键的形成,且在4F-BA中比在4TF-BA中更有利,这促进了结晶2D钙钛矿的形成。尽管如此,4TF-BA 仍将器件效率提升至 24%,超过对照器件,这主要归因于苯胍的天然钝化能力。有趣的是,基于 4F-BA 的器件不仅效率超过 25%,而且在各种储存条件下展现出比 4TF-BA 和对照器件更长的使用寿命。

图文导读

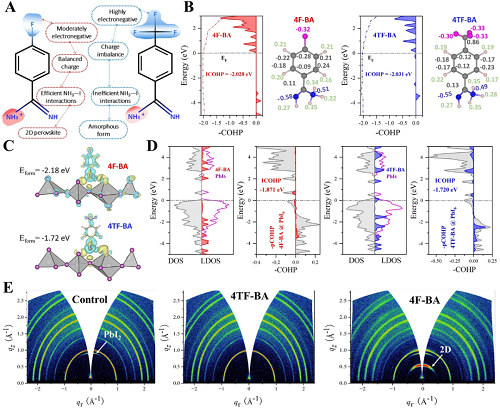

在钙钛矿薄膜上沉积 4F-BA·HCl 后,残余的 PbI₂ 会转化为稳定且有序的二维钙钛矿。然而,当在 3D 钙钛矿薄膜上使用 4TF-BA·HCl 时,会出现不完整的钙钛矿相或无定形薄膜。通过多种理论分析,发现 CF₃ 的强吸电子能力导致 4TF-BA 中电荷分布不均,从而进一步削弱了 NH₃···I 相互作用。相反,4F-BA 的电荷分布均衡,有助于形成稳定的 NH₃···I 相互作用,如图 1A 示意图所示。晶体轨道哈密顿(COHP)分析技术提供了一种将态密度(DOS)划分为成键和反键贡献的精细方法。值得注意的是,费米能级(EF)处反键态的增加被视为材料不稳定的因素,体现了材料电子结构中相互作用的微妙平衡。图 1B 展示了两种阳离子的 COHP 积分(ICOHP)分析与 Löwdin 电荷分布结果,显示在 EF 处存在稳定的相互作用,并且下方无显著的成键态。在 4F-BA 中,相对较弱的氟吸电子作用不会引起显著的电荷离域,使 NH₃ 中的氮保持适度正电性。在电荷转移计算中也观察到了类似情况(图 1C)。4F-BA 优异性能的关键在于其分子设计:氟原子选择性地从苯环中吸取较少电子密度,从而更有效地局域化负电荷。图 1D 显示,两种分子在费米能级(EF)处的电子态均很少,且存在明显的带隙,将 EF 以下的占据价态与 EF 以上的未占据导带态分开。这表明两种体系均实现了有效的缺陷钝化。在 4F-BA 基 3D/2D 薄膜的 GIWAXS 对应图像中,出现了一条切片状且明亮的环(位于入射光束顶部),表明 3D 薄膜表面存在晶体二维钙钛矿结构(图 1E)。

图1. A 4F-BA 和 4TF-BA 的示意图及化学结构。B 化学键分析——COHP、ICOHP 成键强度分析,以及 4F-BA 和 4TF-BA 的对应 Löwdin 电荷。C 化学吸附后的形成能及电荷转移等值面。D 态密度(DOS)、吸附分子与 PbI₆ 层的局域 DOS,以及化学键分析——COHP、-pCOHP,包括吸附在 PbI₆ 层上的 4F-BA 和 4TF-BA 的成键强度 ICOHP 分析。E 对照样品、4TF-BA 基薄膜和 4F-BA 基薄膜的 GIWAXS 图像。

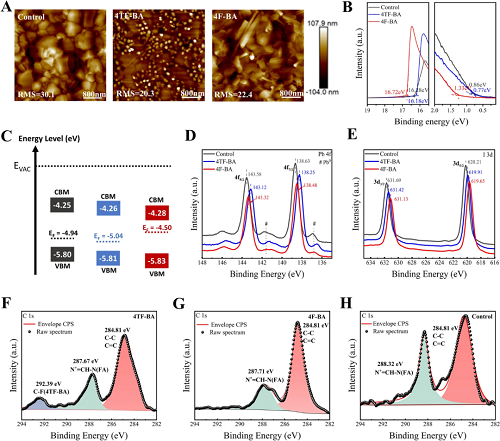

SEM 图像证实了:基于 4TF-BA 的薄膜显示出较小且无序的晶粒,表明存在无定形或退化相。相反,对照薄膜显示残留的 PbI₂,而基于 4F-BA 的薄膜则表现出 3D 薄膜上的晶体二维封端层。横截面 SEM 图像进一步确认了这一观察结果。在 AFM 图像中也可观察到 4TF-BA 情况下的类似无定形相(图 2A),而基于 4F-BA 的 3D/2D 薄膜显示出二维钙钛矿的清晰形貌。根据紫外光电子能谱(UPS)和紫外-可见(UV–vis)测量(图 2B)提取的数据,各种情况下的带隙保持不变,即 1.55 eV,其中 4F-BA 情况下导带底(CBM)向 PC61BM 的 CBM 更接近。4F-BA 钙钛矿的 EF 与 CBM 之间的低能量差进一步表明,4F-BA 构建了 n 型 3D/2D 薄膜,而无定形薄膜则相反。有趣的是,3D/2D 薄膜的功函数在 4F-BA 薄膜中降低,而在无定形薄膜(4TF-BA)中则升高,如图 2C 所示。在这一点上,可以认识到在 3D 薄膜上引入 n 型二维封端的重要性,它通过降低吸收层的费米能级,提高电子提取效率并减少复合路径。从费米能级(图 2C)可得出结论:基于 4TF-BA 的无定形薄膜为 p 型,而 4F-BA 使薄膜更偏向 n 型,有利于 p-i-n 结构。此外,掺入 4TF-BA 无定形形式的薄膜初期显示出增强的吸收,这可归因于其无序结构和增强的漫反射散射。

XPS 结果进一步证明了二维封端与无定形封端之间的差异。在基于 4TF-BA 的薄膜中,由于结构无序,Pb 4f 光谱更宽且结合能可能发生偏移,相比二维封端层(图 2D)。对裸露三维(3D)钙钛矿薄膜的Pb 4f₇/₂峰进行X射线光电子能谱(XPS)分析显示,其结合能为143.58 eV。用无定形二维(2D)层钝化后,该峰移至143.12 eV,这表明由于局部无序相互作用,Pb2⁺周围的电子密度增加。相比之下,晶态3D/2D异质结表现出适度的位移至143.32 eV,这与均匀且配位良好的Pb环境一致,突显了有序2D钝化的结构和电子优势。然而,2D情况下的I 3d谱的位移高于无定形情况,这是合理的,因为在2D钙钛矿中,碘倾向于被更多地氧化或与Pb2⁺更强烈地结合,这可能导致I 3d峰的结合能更高(图2E)。此外,4F-BA情况下的C 1s峰较窄且更具特征性,表明间隔阳离子与钙钛矿层之间存在明确的相互作用,即与无定形情况(基于4TF-BA的薄膜)相比,结构更有序。F 1s谱证实了钙钛矿薄膜上苯甲脒的存在,并且属于C-F键(约292.39 eV)的峰在对照薄膜中消失,而在4TF-BA情况下出现(图2F、G)。这一特定峰还揭示了另一个有趣的事实,即在4F-BA情况下有所降低(图2H)。当4F-BA掺入2D钙钛矿晶格时,NH₃⁺可能与PbI₆八面体相互作用。这种相互作用可以在分子内重新分配电子密度,影响C–F键的极性,正如在图1B、C的电荷转移计算和形成能中已经解释的那样。如果由于电荷离域,氟从碳上夺取的电子密度减少,则C 1s(C–F)峰的结合能强度可能会变弱。

图2. A AFM 图像;B 紫外光电子能谱(UPS)光谱;C 对照样品、4TF-BA 处理及 4F-BA 处理薄膜的能级与功函数。D–H 对照样品、4TF-BA 处理及 4F-BA 处理钙钛矿薄膜的 XPS 光谱:D Pb 4f 区域,E I 3d 区域,F–H C 1s 区域。

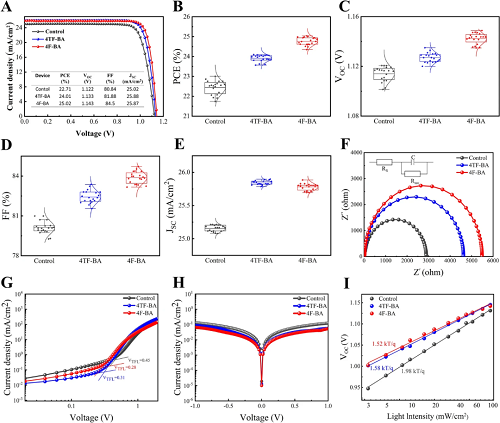

基于在 4TF-BA 和 4F-BA 处理钙钛矿薄膜中观察到的进展,制备了 p-i-n 结构的 PSC,并在图 3A中给出了其 J–V 曲线。为保证统计可靠性,每类器件均制备了 20 个,并分析了其关键光伏参数,如图 3B–E 所示。进一步通过 EIS 和暗 J–V 对器件进行了评估。如图 3F 所示,对不同钝化处理的器件进行了 EIS 测量,并在偏置电压 0.95 V 的暗条件下获得 Nyquist 图。利用空间电荷限制电流(SCLC)方法,在仅电子器件上研究了不同钙钛矿薄膜的电子陷阱密度,如图 3G 所示。同样,采用 4TF-BA 和 4F-BA 处理的钙钛矿薄膜制备的器件在暗电流方面显著降低(图 3H),显示了两种钝化方式(无定形钝化和二维钝化)对缺陷的钝化效果。光伏开路电压(VOC)与光强的关系以 suns-VOC 曲线形式显示,如图 3I。

图3. A 处理与未处理 4TF-BA 和 4F-BA 的 PSC 的 J–V 曲线。B 基于每组 20 个器件的 PCE 统计,C VOC,D FF,E JSC。F 对照、4TF-BA 和 4F-BA 器件的 EIS 光谱,在暗条件下 0.95 V 偏压测量,对应元件参数由等效电路提取,如插图(右上角)所示。G 在仅电子器件上进行的空间电荷限制电流(SCLC)测量,比较有无 4TF-BA 和 4F-BA 处理的情况。H 暗 J–V 曲线,以及 I 光强依赖的 VOC(Suns-VOC)曲线,比较有无 4TF-BA 和 4F-BA 处理的 PSC。

在本研究中,探讨了结构相似分子间的微小差异如何影响有机阳离子的电子性质,进而影响二维钙钛矿在三维吸收层薄膜上的形成,这一点通过 XRD、SEM、AFM 和 GIWAXS 测量得到了验证。这些实验结果得到了理论计算的支持,进一步表明,对照薄膜表面不完整的无定形钙钛矿与有序二维钙钛矿的差异,归因于分子内电荷分布。该电荷分布随后影响 NH₃⁺ 基团与八面体 PbI₆ 结构中碘的氢键相互作用。虽然无定形薄膜具有缺陷钝化能力,其制备的器件性能优于对照器件,但 3D/2D 薄膜在器件性能和长期稳定性方面均表现更佳。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 深圳技术大学唐泽国、南华大学王行柱等:钙钛矿太阳能电池中二维钝化与无定形钝化的区分

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐!

拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐! 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料