研究背景

安全信息存储不仅在个人签名授权、隐私保护及防止信息泄露方面具有重要意义,在货币防伪、军事战略及国际关系等国家层面同样至关重要。光信息技术,也称光学加密,可被人眼直接读取,无需复杂设备。然而,由于光具有可调自由度,可在多个维度上改变信息的物理特性以实现加密。这两项独特优势使光学加密成为信息安全存储最有前景的方法之一。

Tunable Optical Metamaterial Enables Steganography, Rewriting, and Multilevel Information Storage

Jianchen Zheng, Yuzhao Zhang, Haibo Yu*, Jingang Wang, Hongji Guo, Ye Qiu, Xiaoduo Wang, Yu Feng, Lianqing Liu, Wen Jung Li*

Nano-Micro Letters (2026)18: 58

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01897-9

本文亮点

1. 提出一种动态灰度梯度调制系统,实现多光场下的多信息分析与加密,为协同多光谱信息的多维加密建立新范式。

2. 开发基于香豆素的光响应原位重构技术,并构建多光场耦合控制系统,以实现多信息载体的动态配置。

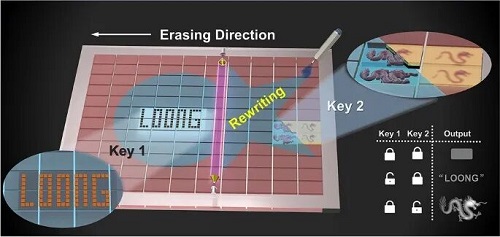

3. 设计并制备微动态多重加密器件,集成信息写入、擦除及重写功能,通过微/纳光学钥匙实现信息的稳定存储与动态销毁。

内容简介

在安全信息存储领域,光学加密已成为一项关键技术,尤其是在加密器件微型化的背景下。然而,许多现有系统缺乏必要的可重构性和动态功能。香港城市大学李文荣、山东大学于海波等人通过开发动态光-化学能量转换超材料提出了一种新方法,实现了增强型隐写和多级信息存储。引入了一种微动态多重加密器件,该器件利用基于香豆素的超材料的可编程光学特性,通过直接激光写入灰度梯度策略实现。该方法可动态调控光致发光特性和交联网络,从而在不同光照条件下实现创新的隐写技术。多光场控制系统的集成可对材料特性进行实时调节,提高器件的可重构性和存储能力。研究结果凸显了该类超材料在微尺度光学加密域的潜力,为动态存储与信息安全的未来应用奠定了基础。

图 1 微动态多重加密器件(μ-DMED)示意图。基于两种不同光子微结构设计了两种器件:荧光灰度梯度块(FGB)和结构色块(SCB),用于隐写。光控制系统实现 μ-DMED 中超材料的原位重构与重写。在不同条件下存储多级信息,包括文本、水印和图像。

图文导读

I 超材料的性能调控

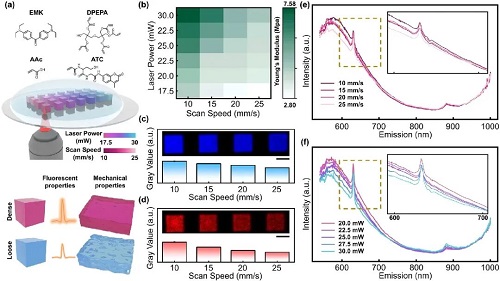

首先配置 DLW 加工所需的前驱液。该溶液由 4,4′-二乙氨基苯基酮(EMK)作为光引发剂、五羟基戊基戊烯酸酯(DPEPA)作为交联剂,以及丙烯酸(AAc)和丙烯酰胺–巯基–香豆素(ATC)作为两种功能单体组成。值得注意的是,加入 ATC 单体使加工后的微结构具有光响应性和光致发光(PL)特性。在 DLW 加工过程中,激光扫描区域快速成型,获得三维微结构,如图 2a 所示。利用原子力显微镜(AFM)在空气中测试微结构的力学曲线,以获取不同加工参数下的杨氏模量,其中杨氏模量越高表示刚性越强(图 2b)。由于材料中含有大量香豆素功能基团,微结构表现出光致发光(PL)特性,因此探讨了荧光功能与各加工参数之间的关系。图 2c 和 2d 显示了激光功率(LP)为 30 mW 时,不同波长范围及不同激发光源下微结构的荧光图像。随后,进一步测定了在 532 nm 激发下不同加工参数微结构的发射光谱(图 2e、f),结果表明,不同加工参数不影响微结构发射光谱的形状,但对荧光强度具有显著影响。

图2. 微结构可编程加工及性能调控策略。a 基于 DLW 的微尺度加工及性能调控示意图。b 激光加工参数与杨氏模量的关系。c、d 扫描速度对荧光强度的影响。LP = 30 mW。c λex = 405 nm,λem = 425–475 nm。d λex = 640 nm,λem = 663–738 nm。在 532 nm 激光激发下,发射光谱随 e 扫描速度和 f 激光功率的变化。

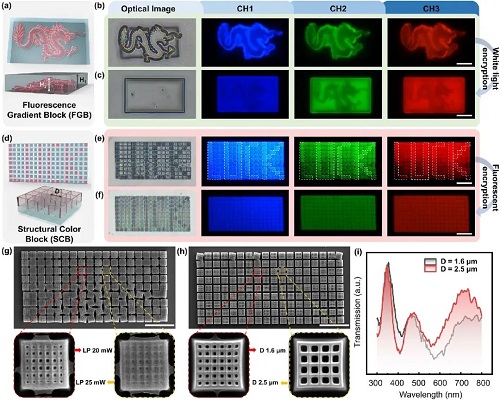

II 基于灰度梯度策略的信息隐写

考虑到所制备微结构的可调光学特性,可以对复杂图形和文本信息进行解码与加密,从而构建高度安全的系统。如图 3a 所示,基于可编程 PL 特性设计了荧光灰度梯度块(FGB),以在白光条件下实现隐写器件。不同通道(CH)的光学及荧光图像如图 3b 所示,可见在各通道下,中国龙图案在白光与荧光条件下均清晰可见。相比之下,当 H1 = 6 μm 且 H2 = 5 μm 时(图 3c),FGB 在白光照射下表现出加密效果。基于此前对结构色块的探索,制备了一种由 18 × 9 个结构色块(SCB)单元组成的光学隐写器件,其中单个 SCB 的尺寸为 3 μm × 3 μm × 3 μm(长 × 宽 × 高)。在该器件中,待加密的文本信息与未加密的背景信息由不同 SCB 组成,可通过固定不同加工参数或改变不同网格间距(D)进行编程,如图 3d 所示。加密显示器件的尺寸约为 110 μm × 55 μm × 6 μm(长 × 宽 × 高)。当背景与文本 SCB 具有相同 D 值但不同加工参数时,信息文本“LUCK”在各光场条件下均可清晰识别(图 3e)。在固定加工参数下改变背景与文本 SCB 的 D 值时,文本仅在白光条件下可读,而在荧光条件下保持不可读和加密状态(图 3f)。进一步的 SEM 观察(图 3g、h)表明,在两种情况下文本信息均可清晰识别。此外,通过 FDTD 模拟进一步模拟了不同结构 SCB 的光谱。结果显示,模拟光谱结果(图 3i)与对应的透射光谱呈现相似趋势,并且两色块之间的光谱颜色差异可清晰区分。

图3. 基于荧光调控的隐写策略。a 基于白光加密的FGB设计。b H1 < H2 时未加密 FGB 的光学及荧光图像。c H1 > H2 时白光加密 FGB 的光学及荧光图像。d 基于荧光加密的SCB设计。e 相同 SCB 设计下不同加工参数的未加密器件。f 相同加工参数下、不同模型参数的 SCB 荧光加密器件。g、h 分别对应 e、f 的 SEM 图像。比例尺:20 μm。i SCB 不同结构参数的光谱 FDTD 模拟。

III 基于光能转换的多光场耦合原位控制系统

为实现材料的动态重构与快速能量转换,构建了一个多光场耦合原位控制系统(MICS),用于同步观察与激发光刺激,如图 4a 所示。该系统结合了 375 nm 和 257 nm UV激光,通过二向色镜和反射镜在垂直平面上对齐两束激光光路。成形后的激光束通过聚焦透镜及 0.25 数值孔径的 10× 物镜聚焦到样品表面。在 375 nm UV 光路中,光束整形透镜组与数字微镜器件(DMD)集成,实现无掩膜图案投射到样品表面。成像物镜和 CCD 摄像机置于样品下方,实现样品图像的实时获取及光斑照射区域的动态反馈。该系统可实现动态光能转换及样品表面的实时观察。本研究中,375 nm 与 257 nm 激光的照射功率分别为 20 mW 和 30 mW。

IV 基于MICS能量转换的可调动态光致发光特性

MICS 可动态调控微结构的 PL 特性。因此,进行了实验以分析光能转换后荧光光谱的变化。制备了一系列尺寸为 30 μm × 30 μm × 5 μm(长 × 宽 × 高)、间距为 10 μm 的方形阵列,激光功率(LP)为 22.5 mW,扫描速度(SS)为 10 mm s⁻1。分析了不同状态下微立方阵列的荧光光谱及强度,其中图 4b–d 分别显示了微结构在照射前、257 nm 照射后及 375 nm 照射后的激发–发射矩阵(EEM)光谱。此外,还分析了三种状态在 272 nm 激发下的发射光谱,结果表明,257 nm 照射样品的强度明显高于初始状态和 375 nm 照射后的样品(图 4e)。另外,图 4f 显示了图 4e 中三条光谱对应的 CIE1931 色度位置。

为了分析微结构在显微镜下的荧光变化状态,提取了微结构在两个不同激发光下特定发射区域的荧光光谱,如图 4g 所示。随后,分别分析了微结构在 375 nm 与 257 nm CH1 重复照射下荧光强度的变化;提取了连续变化荧光图像的灰度值,并获得 60 s 内荧光强度变化曲线,如图 4h 所示。由于香豆素的开关特性主要发生在 320 nm 峰位,测试并计算了在重复激光照射下其 300–340 nm 光吸收曲线的变化。如图 4i 所示,样品在 375 nm 激光照射下特征峰下降,而在 257 nm 激光照射下特征峰上升。图 4j 显示,微结构的力学性能随光能转换而变化。更具体地说,无论层是致密还是疏松,375 nm 照射后的样品刚性均大于 257 nm 照射后的样品。

图4. 超材料中的动态光能转换。a 光学调控系统及动态调控机制。光能转换前后的激发–发射矩阵(EEM)光谱;b 初始状态,c 257 nm 激光照射后,d 375 nm 激光照射后。e 不同状态在 272 nm 激发下的发射光谱。f 图 e 中三种状态对应的 CIE 1931 坐标位置。g 三种状态在不同激发波长下特定范围的发射光谱。h 不同波长光照射后荧光强度随时间的变化。i 在不同激光重复照射下 300–340 nm 光吸收曲线的循环变化,其中方块表示 320 nm 吸光度。j 光能转换前后疏松层与致密层力学性能的变化。

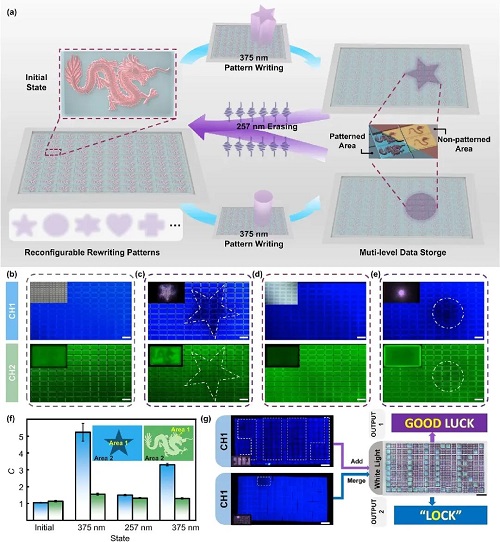

V 多级信息的可重构存储–擦除–重写

基于上述超材料的可调表征,可设计微动态多重加密器件(μ-DMEDs),实现不同光写入–擦除–重写及多级信息存储(包括水印和可重构写入图案),如图 5a 所示。为展示该功能,设计了两种不同类型的 μ-DMED。首先,使用 12 × 11 个 FGB 构建 μ-DMED,尺寸为 950 μm × 540 μm(长 × 宽;图 5b)。通过 MICS 外部光刺激,实现图案信息写入(图 5c)、原位图案擦除(图 5d)及图案重写(图 5e)。初始状态下(图 5b),每个 FGB 中存储了中国龙水印。有趣的是,在白光条件下,激光照射并不会改变 μ-DMED 的加密状态。如图 5c 所示,在 375 nm 激光照射后,CH1 图案区域的荧光图像强度显著下降,从而形成五角星形写入图案。随后,对 μ-DMED 表面进行 257 nm 激光照射 60 s(图 5d),CH1 表面图案几乎完全被擦除;插图显示激光照射区域。CH2 中水印的清晰度略有下降,整体荧光强度也有所减弱。在动态重写阶段,如图 5e 所示,当圆形光斑图案再次照射到 μ-DMED 表面时(插图显示光斑形状),CH1 中重新写入的圆形图案(直径约 200 μm)清晰可见。如图 5f 插图所示,CH1 中的 G1 表示被照射区域,G2 表示未照射区域。在 CH2 中,G1 和 G2 分别代表单个 FGB 内的明区和暗区。最初,评估了基于 FGB 的 μ-DMED 写入–擦除–重写过程的清晰度变化,如图 5f 所示。随后,如图 5g 所示,还演示了基于 SCB 的 μ-DMED 的多重加密模式。

图5. 多级信息 μ-DMED 的可重构存储–擦除–重写。a 基于 FGB 的 μ-DMED 示意图。b FGB 器件初始状态的荧光图。c 375 nm 星形光斑照射后的图案写入及多级存储。d 257 nm 照射后的图案擦除。e 375 nm 光斑照射后的圆形图案重写。b–e 比例尺:70 μm。f 不同光照条件下 FGB 器件对比度变化。g 基于 SCB 的 μ-DMED 多重加密模式演示。

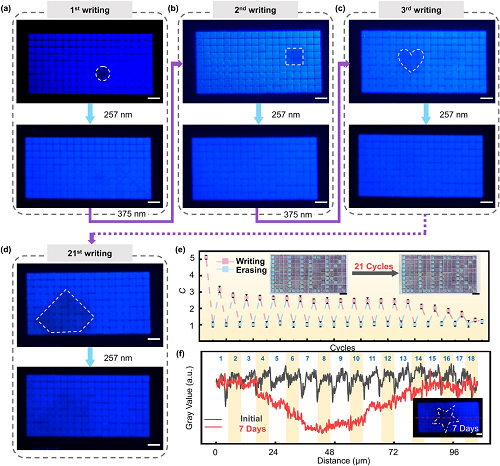

此外,器件的循环可重复写入–擦除能力对于其长期稳定存储与使用至关重要。因此,测试了 μ-DMED 在 21 个循环内的图形信息写入–擦除能力。如图 6a–c 所示,用圆形、矩形和心形 375 nm 光斑对 μ-DMED 照射 60 s,图案在 μ-DMED 上清晰写入。经过 257 nm 激光照射后,已写入信息可被擦除,为下一次重写做好准备。该器件在 20 个循环中实现了稳定的擦除–重写能力。在第 21 个循环写入五角形图案并用 257 nm 激光照射 μ-DMED 后,五角形图案无法完全擦除(图 6d),器件的重写能力失效。如图 6e 所示,进一步表征了 μ-DMED 在 21 个循环中的对比度变化。初始图案写入后,对比度达到 5.17,而在 375 nm 激光循环写入过程中,图案对比度呈下降趋势。此外,257 nm 光的擦除能力逐渐减弱。最终,在 21 个循环后,μ-DMED 的擦除能力几乎失效。值得注意的是,在白光条件下,SCB 文本信息“LUCK”在反复照射后仍清晰可读(图 6e 插图)。此外,图 6f 显示,通过五角形光斑(外圆直径 = 60 μm)照射 375 nm 激光 60 s 后,图案在 μ-DMED 上清晰写入。

图6. a μ-DMED 的稳定性测试。a–d μ-DMED 循环图形的擦除–重写重复稳定性测试。a、b、c 和 d 分别对应第 1、2、3 和第 21 次擦除–重写过程。e μ-DMED 在 21 个循环擦除–重写过程中的对比度及白光图像变化。f 在照射五角形图案 7 天后,基于 SCB 的 μ-DMED 第五行的灰度值(插图红色虚线行)。

VI 总结

总之,本工作创新性地开发了一种微动态多重加密器件(μ-DMED),集成了加密、重写、擦除和存储功能。通过合成光学–化学能转换超材料,系统研究了激光写入参数与微结构性质(如光致发光及力学性能)之间的关系。此外,引入了可调灰度梯度方法构建了两种加密器件:荧光灰度梯度块(FGB)和结构色块(SCB),在多种照明条件下展现出显著的隐写能力。基于香豆素的原位超材料重构及多光场耦合原位控制系统(MICS)的能量转换,可动态调控微结构的光致发光特性。此外,开发了两种 μ-DMED 用于动态信息写入/擦除/重写,具备长期多级存储稳定性,凸显其在动态加密、能量转换及微尺度存储中的潜力。所构建的 μ-DMED 展示了出色的整体性能,包括动态可重构性、高精度(700 nm)、快速重写(60 s)、稳定性及卓越的图形打印能力,超越了类似的微光学加密器件。这些研究成果为下一代微尺度密码学与智能材料的发展铺平了道路。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 香港城市大学李文荣等:可调光学超材料实现隐写、重写及多级信息存储

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐!

拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐! 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料