研究背景

忆阻器自1971年由Chua提出概念,并于2008年在Pt/TiO₂/Pt结构中首次实验证实以来,因兼具存储与计算功能,被视为突破冯·诺依曼架构“存储墙”和“功耗墙”的关键硬件方案。其具备非易失性、高能效和高集成度,并依托可塑性实现自适应调控,已在类脑计算、人工突触和存内计算等领域展现出广阔前景。然而,传统忆阻体系(如二元氧化物、钙钛矿、二维材料及有机物)仍存在电导稳定性不足、切换不均一和能效受限等问题,源于其本征结构与化学特性的限制。相比之下,高熵氧化物(HEOs)凭借熵稳定相、可调控的缺陷化学和多价态离子配位,展现出无成形化操作、高保真多能级调控及优异稳定性等优势,为突破传统体系瓶颈、推动新型忆阻器发展提供了新的可能。

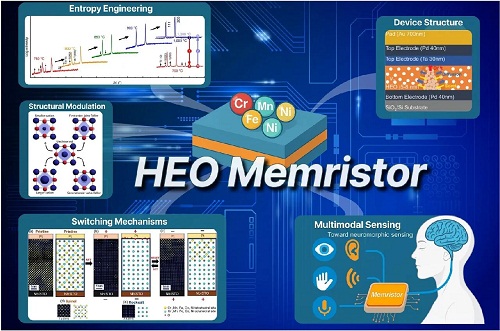

High‐Entropy Oxide Memristors for Neuromorphic Computing: From Material Engineering to Functional Integration

Jia-Li Yang, Xin-Gui Tang*, Xuan Gu, Qi-Jun Sun, Zhen-Hua Tang, Wen-Hua Li, Yan-Ping Jiang

Nano-Micro Letters (2026)18: 41

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01891-1

本文亮点

1. 全面综述高熵氧化物(HEOs)在忆阻器方向的研究进展,突出其在类脑计算中模拟突触可塑性和多级电导调控的潜力。

2. 系统阐释HEO忆阻器的阻变机理,聚焦空位迁移、相变及价态调控对性能提升的关键作用。

3. 分析HEO忆阻器在大规模类脑系统应用中的挑战与机遇,强调材料设计、界面工程及可扩展性的重要性。

内容简介

广东工业大学唐新桂等人系统综述了HEOs在忆阻器中的最新研究进展,围绕“材料设计-阻变机理-类脑功能-规模集成”四个层面展开。首先指出,HEOs依托熵稳定相、可调控缺陷化学及多价态离子配位,能够实现免成形过程(forming-free)、多级电导状态以及类突触可塑性,从根本上缓解传统二元氧化物、钙钛矿、二维材料及有机体系在电导稳定性、切换均一性和能效方面的局限。随后,对比归纳了VCM、ECM和TCM三类阻变机理在HEO器件中的体现,重点解析氧空位迁移、价态演化与相变耦合在导电通道调控及神经形态学习规则(如短时程/长时程可塑性、脉冲依赖学习)中的作用。

在器件层面,本文总结了典型HEO体系的性能表现,包括无定形(Zr,Hf,Nb,Ta,Mo,W)₂O₅₋ₓ和晶态尖晶石(Cr,Mn,Fe,Co,Ni)₃O₄,展示其在成形免疫、低电压开关、可编程多级权值和循环一致性方面的优势。同时,评述了薄膜制备工艺与界面/缺陷工程(温度梯度沉积、离子/空位分布调控、应变与能带工程)在降低能耗与提升阵列一致性中的作用,并进一步探讨HEOs在热学与光电等多物理维度上的独特优势对器件可靠性和多模态响应的支撑作用。最后,文章展望了HEO忆阻器走向大规模类脑系统的关键挑战与发展路径,包括电导精度与漂移控制、片内/片间一致性、CMOS工艺兼容性以及跨尺度建模与应用集成。

图文导读

I HEO在忆阻器应用中的材料优势

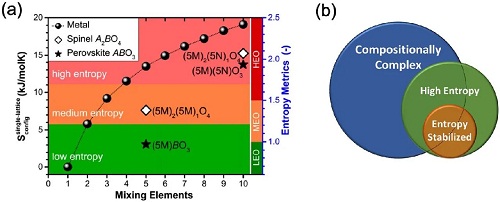

高熵氧化物(HEOs)源自高熵合金(HEAs)的设计思想,强调通过多种元素的高混合度实现材料的热力学稳定性。2015年,Rost团队首次合成了单相岩盐型高熵氧化物,并验证了构型熵(Sconfig)在氧化物体系中的稳定作用。HEO的基本定义为:在单一晶格中含有至少五种阳离子,通过高熵效应维持单相稳定。这一结构特性使得高熵氧化物相比传统材料,在结构和性能上具有显著差异,尤其在忆阻器应用中展现出独特的优势。

为量化这一效应,Murty等人引入了Sconfig作为衡量高熵材料的核心指标。具体而言,材料根据其构型熵的大小被分为三类:高熵材料(Sconfig≥1.5R)、中熵材料(1R≤Sconfig<1.5R)和低熵材料(Sconfig<1R)。同时,Brahlek等人进一步对材料进行分类,区分成分复杂材料(CCMs)、高熵氧化物(HEOs)和熵稳定氧化物(ESOs)。这种分类方式帮助学界更加清晰地理解不同类型材料的结构特性与稳定性。

图1. 构型熵与分类框架。

(a)展示了根据构型熵的定义,随着元素数量的增加,熵值的逐步上升,并按<1R/1~1.5R/≥1.5R分为低/中/高熵区。金属、尖晶石、钙钛矿等多组元体系在高配比下进入“高熵”区时,意味着该配比满足Sconfig≥1.5R,从而在热力学上具有显著的熵贡献,为获得单相提供可能。需要强调的是图1a仅给出熵的量化与分级,并不单独构成“熵稳定”的证据;相稳定仍与温度、动力学与晶体学因素共同相关。(b)展示了CCMs、HEOs和ESOs之间的关系。根据Brahlek等人的框架,CCMs强调材料的“成分复杂性”,但不一定依赖熵稳定;HEOs在Sconfig≥1.5R的条件下,熵对相稳定性具有显著贡献;ESOs是HEOs的子集,其相稳定性完全由熵项主导。

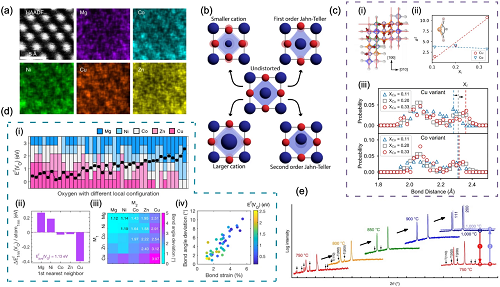

图2. 局域结构无序与缺陷调控。

(a) HAADF-STEM与EDS元素分布图清晰显示出(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O晶格中多阳离子的高度随机分布。这印证了HEO典型的“宏观有序-微观无序”特征,即长程保持单相结构,但局域却存在明显的化学无序。(b)示意图揭示了不同阳离子半径与电子结构所引发的晶格畸变,包括均匀收缩、膨胀、一阶Jahn-Teller畸变和二阶偏心效应。这些局域畸变导致键长分布和能量状态多样化,是HEO缺陷态展宽和电导通道稳定的来源。(c)基于DFT的计算结果进一步说明,Cu、Co掺杂会引起局域键长的显著差异:Cu2⁺离子表现出典型的Jahn-Teller双峰分布,而随着Cu含量的增加,键角方差持续增大,反映出局域无序性的增强。这意味着在HEO中,氧空位和电荷迁移路径更加分散且均一。(d)氧空位形成能分析表明,其分布与局域环境密切相关:不同阳离子第一近邻(1NN)配位环境对缺陷能的影响各异,导致形成能出现宽展分布。同时,局域应变与缺陷能之间呈线性关系,说明HEO的局部畸变能够有效调控氧空位的形成与迁移。这种“连续分布”的缺陷能景观,为HEO器件提供了平滑且可控的电导通道。(e)XRD热处理结果展示了HEO的高温稳定性。即便在1000℃的退火条件下,材料仍能维持单相结构,验证了熵效应对相稳定的贡献。这种稳定性为器件在极端环境下的可靠运行提供了材料保障。

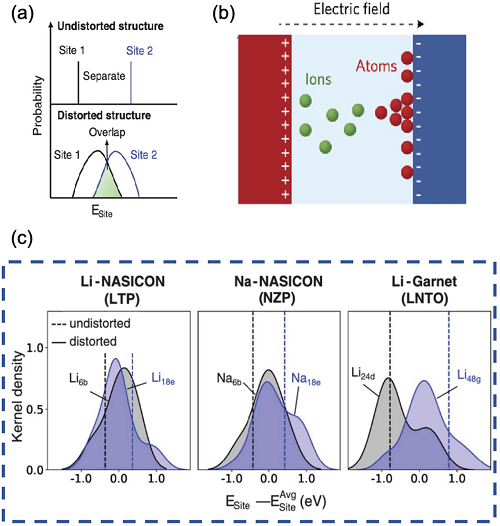

图3. 高熵氧化物的畸变与能垒展宽。

这组图展示了HEOs在局部畸变和能垒分布方面的特征,揭示了HEOs中的多阳离子环境对离子迁移路径的影响。(a)展示了未畸变和畸变状态下能垒的分布对比。在未畸变体系中,不同离子迁移的能垒分布较为分散,形成较宽的能量景观。相比之下,在HEO中,由于局部畸变和多阳离子环境的存在,能垒分布出现明显的展宽,且不同迁移能垒之间发生了重叠。这种局部无序使得电荷传输路径更加均匀,有助于提高迁移效率并减少能量损耗。(b)进一步解释了电场驱动下的离子迁移过程。电场作用下,HEO中的离子迁移路径变得更加平滑,避免了传统材料中可能出现的“单丝化”导电通道。这种结构特性确保了HEO材料能够实现更加均匀的电导和更好的导电性。(c)展示了三种不同材料(Li-NASICON、Na-NASICON和Li-Garnet)在不同阳离子位置上的能量分布。通过核密度分析,能够明显看到畸变结构与未畸变结构相比,展现出更宽的能量分布。这种更宽的分布使得离子迁移更为顺畅,降低了迁移的能量障碍,并提高了离子导电性。

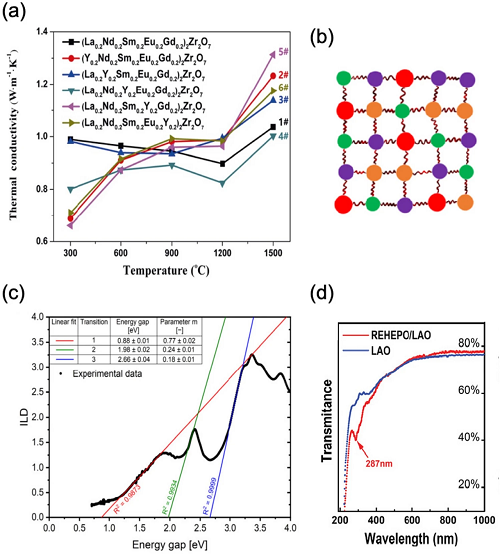

图4. 高熵氧化物的热物理与光电特性。

展示HEOs在热物理和光电方面的显著特性,证明了其在极端环境下的稳定性以及在光电应用中的潜力。(a)热导率曲线显示,HEO材料在300至1500K范围内保0.7-1.2W·m⁻1·K⁻1的超低热导率,远低于传统氧化物(如YSZ或Al₂O₃)。这主要归因于声子散射效应,特别是在多阳离子和局部结构畸变的影响下,有效减少了热导。(b)示意图揭示了声子散射机制:阳离子随机分布与晶格畸变形成额外的散射中心,从而限制了声子的传播路径,进一步降低了热导率。(c)稀土基高熵钙钛矿薄膜(如RECO系统)展示了0.88eV的带隙和宽范围的紫外-可见-近红外吸收特性,证明了HEO材料在太阳能转换与光电探测中的应用潜力。(d)另一稀土基钙钛矿型HEO(如(La0.2Lu0.2Y0.2Gd0.2Ce0.2)AlO₃)展现出65%-78%的高光学透明度,且带隙为5.52eV,具有广泛的光电调节能力。

这些特性使得HEOs在光电和热物理领域具有巨大的应用潜力,尤其在太阳能转换、光电探测以及类脑计算硬件中,通过光/电/热三种刺激调节突触权重,提供了新的设计思路和实现途径。

II 高熵氧化物忆阻器的工作原理与机理

忆阻器作为第四类电路基本元件,其工作机理长期以来主要依赖于氧空位迁移机理(VCM)、电化学金属化(ECM)和热化学效应(TCM)。这些机制分别对应氧空位迁移、金属离子导丝生成以及局域热驱动的相变反应。它们为电阻切换提供了物理基础,但也带来导通路径随机、开关电压波动大和器件一致性不足等问题。与此相比,HEOs凭借其独特的“宏观有序-微观无序”特征,展现出一种全新的高熵范式:通过多阳离子协同作用与局域畸变调控,实现缺陷分布连续化、forming-free开关以及多物理场稳健性。这一差异在下列图组中得到了充分体现。

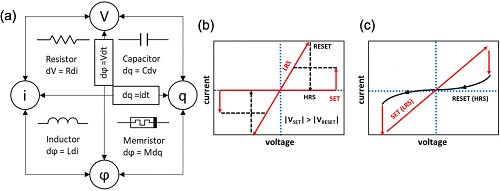

图5. 忆阻器基本概念与I-V特征。

(a)电阻(R)、电容(C)、电感(L)与忆阻器(M)在电路理论中的关系。忆阻器作为“第四类电路元件”,其特性基于电荷与磁通的关系,是电路元件中的重要补充,能够根据电荷流动历史调节电阻。(b)单极性电阻开关模式,此过程中的SET(高阻态到低阻态)和RESET(低阻态到高阻态)发生在相同电压极性下。该过程通过电压的幅值和焦耳加热效应驱动电导的变化。(c)双极性电阻开关模式。SET和RESET过程需要相反的电压极性。这种机制通常与电场驱动的离子迁移或价态变化机制相关。

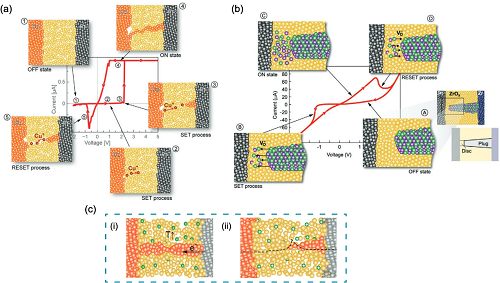

图6. 传统导丝机理。

(a) ECM下的Cu导丝模型,展示了在电场驱动下,Cu离子从电极迁移,并在电极间聚集形成导电通道,达到SET状态。反向电压作用下,导电通道溶解,设备恢复到高阻态(RESET)。这一过程体现了电化学金属化的基本原理。(b) VCM。在电场驱动下,氧空位迁移并聚集,形成导电路径。RESET过程中,氧空位重新分散,导电路径断裂。此机理广泛应用于基于氧空位的忆阻器中。(c)展示了其他金属化和热驱动示意,说明了不同驱动因子(如Ti、氧缺陷迁移等)对材料电阻变化的影响。图中的过程展示了金属化和热驱动引发的电阻变化和开关行为。

HEOs作为忆阻器材料,因其独特的多阳离子结构和高密度氧空位,展现出了独特的电阻切换特性。HEOs材料的阻变机理主要依赖于VCM、相变(PCM)和ECM机制。氧空位迁移不仅促进了导电通道的形成,还通过改变材料的局部结构,增强了电导的可调性。相变机制则使得HEO材料在外部电场作用下能够实现更为稳定的导电路径调节,而价态调控通过金属阳离子的迁移和还原进一步提升了开关效率和稳定性。

与传统忆阻器材料相比,HEO忆阻器具有更高的稳定性、更低的能耗和更长的使用寿命。forming-free的特性使得HEOs材料在开关时无需初始的高电压形成步骤,从而简化了器件的制造工艺并提高了器件一致性。此外,HEOs材料的高温稳定性和多级电导调节能力为类脑计算、非易失性存储等应用提供了更强的支持。

III 高熵氧化物忆阻器的结构设计与突触模拟功能

为了验证高熵氧化物在忆阻器中的实际可行性,研究团队从晶态尖晶石体系和非晶多组元氧化物体系两个角度进行了探索。两种体系虽然在微观机理上各有差异,但都展现出forming-free的普遍特性和优异的可编程性。

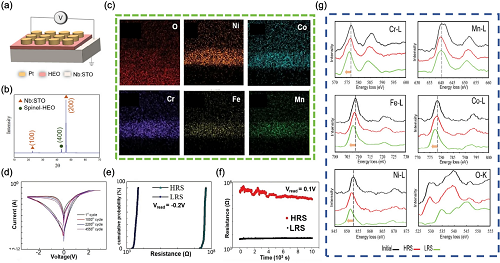

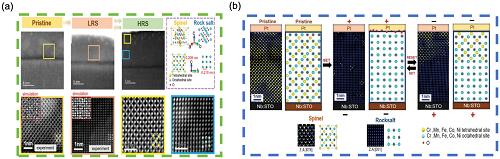

在晶态尖晶石体系中,以(Cr,Mn,Fe,Co,Ni)₃O₄为代表的器件展现出稳定的结构基础和良好的电学一致性。器件构型如图7a所示,Pt电极与Nb:SrTiO₃衬底为电学测量提供了可靠支撑。XRD谱图(图 7b)确认薄膜保持单相尖晶石结构,STEM-EDS元素映射(图 7c)则进一步证明了多阳离子在晶格中的均匀分布。在此基础上,循环I-V测试(图 7d)显示器件在首次电压扫描即可发生电阻切换,无需额外forming过程,并且开关过程高度可重现。阻态分布图(图 7e)显示高低阻态区分度明显,保持测试(图 7f)则表明HRS/LRS可在103秒量级稳定存在。更为关键的是,EELS谱分析(图 7g)揭示Mn、Fe、Co等元素在高低阻态间发生可逆价态转变,直接证明了该体系的电阻切换依赖于“相变+多价态协同”机制,而非传统忆阻器中常见的随机细丝导通。

这一结论在原位表征中得到了进一步印证。图8a展示了从pristine到LRS再到HRS的晶格演化过程:在SET阶段,局域区域由尖晶石逐步转变为岩盐氧亏相,而在RESET阶段则逆转回原始相。机理示意图(图 8b)清晰地描绘了这一过程,表明氧空位迁移不仅驱动了局域相变,也在相变逆转时实现了导通路径的可逆断开。这种“相变通道”模式,为尖晶石HEO提供了空间受限且高度稳定的导电机制。

图7. 晶态尖晶石HEO的结构与电学特征。

(a)嵌入式器件结构示意图表明HEO薄膜被集成于Pt/SrTiO₃电极之间。(b)XRD结果显示薄膜为单相尖晶石结构,保证了多阳离子在晶格中的有序分布。(c)STEM-EDS元素分布图确认了O、Ni、Co、Cr、Fe、Mn在晶格中的均匀掺杂,说明HEO体系实现了多组元单相固溶。(d)多次循环下的I-V曲线保持稳定,展现出forming-free、双极性切换特征。(e)阻态分布统计显示HRS与LRS的区分度明显,适合实现多级态调控。(f)保持性测试表明HRS/LRS可在103秒量级下稳定存在。(g)EELS谱揭示了多阳离子价态在HRS/LRS间的可逆转变,证实了开关过程由氧空位驱动并伴随价态调控。

图8. 相变机制的原位验证。

(a) 原位STEM表征展示了从Pristine→LRS→HRS的晶格演化。结果显示在SET过程中,局域区域由尖晶石结构转变为岩盐氧亏相,而在RESET时则恢复。(b)机理示意图进一步概括了这一过程:在正向偏压下,氧空位驱动局域相变,导通通道形成;在反向偏压下,相变逆转并断开导通路径。

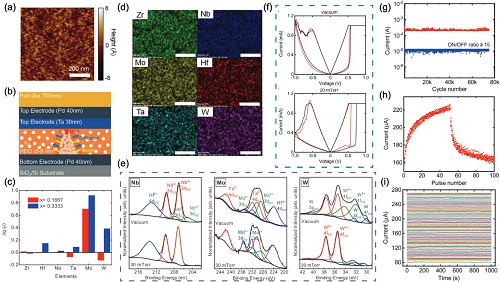

与晶态体系不同,非晶多组元氧化物展现出另一种优势。以(Zr,Hf,Nb,Ta,Mo,W)₂O₅₋ₓ为代表,其表面AFM图像(图 9a)显示薄膜平整光滑,嵌入式器件结构(图 9b)具备后端工艺兼容性。在元素分析方面,价态分布随氧分压可控(图 9c),EDS元素映射(图 9d)确认了多阳离子均匀分布,而XPS谱(图 9e)揭示了丰富的多价态特征,为电阻切换提供了灵活的缺陷调控通道。在电学性能上,非晶HEO同样表现为forming-free双极开关(图 9f),并在超过7×10⁴次循环中保持稳定(图 9g),开关比维持在15左右。脉冲测试结果(图 9h)显示器件在快速刺激下依旧保持响应稳定,而写-读循环实验(图 9i)则进一步展现出64级电导状态,证明其在类脑计算中能够实现精细的权重编程。

图9. 非晶HEO的电学与成分调控。

(a) AFM图像显示非晶HEO薄膜表面平整。(b)嵌入式器件结构示意图表明,非晶HEO可通过真空/氧分压条件进行生长调控。(c)统计学结果显示,不同元素的价态可随制程条件调节,证明了氧空位浓度与价态分布的可控性。(d)EDS元素映射进一步确认Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W的均匀分布。(e)XPS谱揭示各元素的多价态特征,说明在局域环境下价态调控可直接影响电阻切换行为。(f)I-V曲线表明非晶HEO器件同样表现出forming-free双极性切换。(g)循环测试结果展示了超过7×10⁴次的耐久性,ON/OFF比维持在15左右。(h)脉冲测试表明器件在快速刺激下仍能保持稳定响应。(i)多级态写-读测试进一步显示,可实现64级电导状态,适合类脑权重精细调控。

IV 高熵氧化物忆阻器在类脑系统中的集成与应用

HEO忆阻器凭借其无形成过程开关、多级电导调节和突触可塑性仿真等特点,成为神经形态计算中有前景的材料。然而,将这些特性应用于大规模系统仍面临挑战。关键在于如何将HEOs的物理特性有效转化为可靠、可扩展和可编程的行为,特别是在密集阵列和并行计算任务中。

虽然HEOs材料展现出灵活的物理特性,如多阳离子环境和可调氧空位分布,但这些特性在密集阵列中可能引入不确定性。针对这一挑战,提出通过空位缓冲层、热梯度堆叠和冗余设计等多种优化策略来降低变异性,提高阵列的稳定性。空位缓冲层(如TiO₂、Al₂O₃)能够在器件之间有效调节电场,减轻局部电导路径的不稳定性;热梯度堆叠则通过调节材料的温度分布,确保器件在高温条件下也能保持稳定的开关性能。

同时,HEOs材料的宽带隙和可调缺陷态使其能够在光电耦合的系统中实现多模态响应,这一特性可以与光电传感器结合,为下一代智能计算平台提供更多灵活的功能。例如,光辅助调节、压电调制和热电效应等多物理场的耦合作用,有望在集成高效低功耗的神经形态硬件系统中发挥重要作用。

为了在系统层面上充分发挥HEO忆阻器的优势,提出多尺度映射框架,将HEOs材料的物理行为与神经形态计算系统的需求对接。这一框架旨在解决材料特性与任务需求之间的匹配问题,确保材料能够在更大规模的网络中实现精确、可靠的性能。特别是在神经网络的训练过程中,HEO忆阻器能够支持连续的权重更新和大规模并行处理,这使其在深度学习和强化学习任务中具备巨大的应用潜力。

V 总结

HEO忆阻器因其固有的构型熵、可调缺陷化学和结构复杂性,成为神经形态电子学的有力材料平台。本文建立了一个多尺度框架,涵盖了熵驱动的相稳定、缺陷和界面工程、电阻切换机制以及系统级集成,阐明了HEOs相比传统忆阻器材料的固有优势。通过多价阳离子和氧非化学计量的结合,HEO在晶态和非晶态框架中实现了无需形成过程的电阻切换和稳健的多级电导调节。这种多样性使得HEO忆阻器能够模拟多种突触行为,从模拟渐进性增强到离散的突然切换,成为自适应和能效神经形态硬件的有力候选者。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 广工大唐新桂等综述:面向神经形态计算的高熵氧化物忆阻器

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成

松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成 安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化

安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化 浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池

浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池 江南大学刘天西、王子成等:阻抗/隔热双梯度结构聚酰亚胺纤维构筑及其多频谱兼容隐身

江南大学刘天西、王子成等:阻抗/隔热双梯度结构聚酰亚胺纤维构筑及其多频谱兼容隐身