研究背景

全固态锂金属电池因其高能量密度和安全性被视为下一代储能技术的关键。然而,固态电解质与锂金属负极之间的不稳定界面问题严重制约其实际应用,如锂枝晶生长、固态电解质界面反复破裂等。复合聚合物电解质虽具备良好的加工性和柔性,但其离子电导率低、机械强度不足,且难以同时实现高效的离子传输与界面稳定性,亟需新型界面工程策略突破性能瓶颈。

Lithium-Ion Dynamic Interface Engineering of Nano-Charged Composite Polymer Electrolytes for Solid-State Lithium-Metal Batteries

Shanshan Lv, Jingwen Wang, Yuanming Zhai, Yu Chen, Jiarui Yang, Zhiwei Zhu, Rui Peng, Xuewei Fu*, Wei Yang, Yu Wang *

Nano-Micro Letters (2026)18: 46

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01899-7

本文亮点

1. 表面电荷调控策略:通过调控埃洛石纳米管的表面电荷特性,构建了锂离子动态界面,显著提升复合电解质的离子传输与机械性能。

2. 界面力学与电化学协同增强:HNTs⁺诱导形成阴离子富集的Li⁺溶剂化结构,实现高锂离子迁移数(0.86)和超强韧性(提升2000%)。

3. 稳定SEI层构建:HNTs⁺有效吸附TFSI⁻,降低其最低未占轨道能量(LUMO),促进TFSI⁻的分解并衍生出富含LiF的界面相(SEI),有效抑制锂枝晶,提升电池循环稳定性。

内容简介

四川大学王宇等提出了一种基于表面电荷调控的锂离子动态界面工程策略,用于构建高性能纳米带电复合聚合物电解质。通过化学修饰埃洛石纳米管的外表面,成功制备出带正电(HNTs⁺)和带负电(HNTs⁻)的纳米管,研究发现HNTs的表面电荷特性从根本上改变了Li⁺-DI,进而改变了NCCPEs的力学性能、离子传导行为及电化学性能。具体而言,HNTs⁺带正电纳米管表面提供了大量阴离子的吸附位点,明显提高对锂盐阴离子的亲和性,HNTs⁺相较于HNTs⁻,带来了更高的Li⁺迁移数(0.86 vs. 0.73),但韧性较低(HNTs⁺为102.13 MJ m⁻3,HNTs⁻为159.69 MJ m⁻3)。HNTs⁻则通过强吸附Li⁺形成直接Li⁺桥接界面,赋予电解质更高的机械强度和离子电导率。但发现HNTs⁺的Li⁺-DI,具有强烈的界面相容性,使韧性相较于对照组提升了2000%。此外,发现HNTs⁺表面正电荷通过吸附残留溶剂分子N, N-二甲基(DMF),能促进锂离子和DMF形成松散的配位结构,使阴离子更容易参与到锂离子的溶剂化结构中,强化离子传输。HNTs⁺吸附TFSI⁻,降低阴离子的最低未占分子轨道能量,从而促进了阴离子的还原并衍生更多的LiF增强的SEI,有效减缓锂枝晶的生长。

通过DFT计算、固态核磁、拉曼光谱等多种表征手段,揭示了表面电荷对Li⁺传输能垒、溶剂分子吸附以及SEI组成的关键影响。实验结果表明,HNTs⁺基电解质在Li||Li对称电池中可稳定循环超过700小时,Li||LFP全电池在0.5C下循环400次后容量保持率达78.6%。该研究为通过纳米填料表面电荷设计实现高性能固态电池提供了新思路。

图文导读

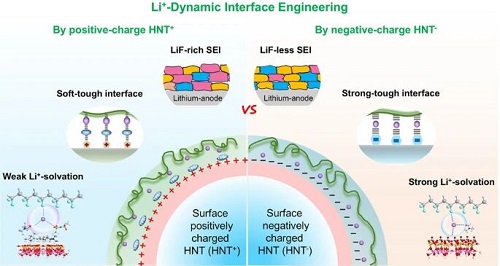

I 基于纳米管表面电荷调控的锂离子动态界面工程概念

如图1展示通过调控埃洛石纳米管的表面电荷特性(HNTs⁺或HNTs⁻),可以在复合聚合物电解质中构建截然不同的锂离子动态界面。该界面在电场下由可移动的Li⁺离子动态桥接聚合物链和纳米管,从而同时影响电解质的力学性能(如韧性)和电化学行为(如离子传输和SEI形成)。

图1. 纳米带电复合聚合物电解质中锂离子动态界面(Li⁺-DI)工程的概念示意图。通过调控埃洛石纳米管(HNTs)的表面电荷特性,调控全固态锂金属电池中NCCPEs的力学和电化学界面。

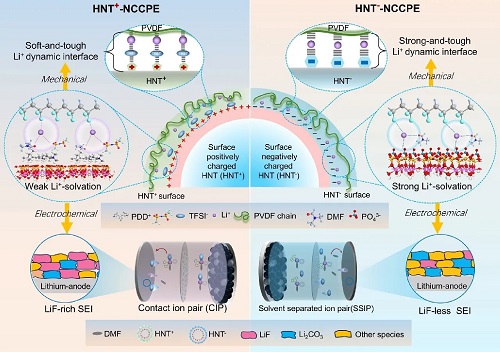

原始埃洛石纳米管(HNTs)具有一维结构,其外表面带有少量负电荷,而内表面带有正电荷。采用六偏磷酸钠(SHMP)和聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)对其外表面进行化学修饰,以调控其表面电荷特性(图2a, b)。通过实验和理论计算证实了HNTs表面电荷的成功改性及其对离子的选择性吸附。具体而言,TEM元素映射和XPS谱图显示PDDA成功包覆在HNTs表面(2c,d),使其zeta电位从-17.73 mV转变为+46.03 mV(2e)。DFT计算表明,HNTs⁻与Li⁺的结合能最强(-3.49 eV),而HNTs⁺与TFSI⁻的结合能(-2.35 eV)显著强于原始HNT(2g, h)。这从本质上解释了带电HNTs能够有效解离锂盐并为后续的研究提供了理论依据。

图2. 通过控制表面电荷来调控带电HNTs与锂盐离子间相互作用。a 经六偏磷酸钠(SHMP)改性制备的HNT⁻示意图。b 经PDDA改性制备的HNT⁺示意图。c HNT⁺的TEM图像及元素分布图。d HNT⁺的N 1s XPS谱图。e HNT、HNT⁻和HNT⁺的Zeta电位。f HNT⁺的SEM图像。g 通过DFT计算比较Li⁺与PVDF、HNT内表面、HNT⁻和HNT⁺外表面之间的结合能(Li⁺:紫色;C:灰色;F:青色;H:白色;O:红色;N:蓝色;Si:黄色;Al:玫瑰红色)。h 通过DFT计算比较TFSI⁻与PVDF、HNT内表面、HNT⁻和HNT⁺外表面之间的结合能。

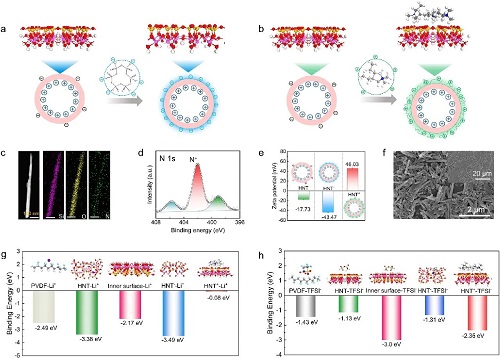

II NCCPE中表面电荷增强的力学界面

偏振光显微镜和SEM直观展示了带电HNTs在PVDF基质中的分散性得到极大改善(图3a-f)。HNT复合PVDF电解质(记为HNT-CPE)的拉伸强度为19.13 ± 0.94 MPa,低于HNT-PVDF(34.70 ± 2.18 MPa),这主要归因于PVDF结晶度受抑制。此外,以PVDF为基质时,HNT⁻和HNT⁺样品的拉伸强度分别为45.86 ± 4.76 MPa和45.08 ± 1.33 MPa,对应的断裂伸长率分别为411.89 ± 5.17%和19.63 ± 5.87%。两类带电HNTs样品的整体拉伸性能均优于原始HNT样品,这得益于带电HNTs对离子和PVDF链更强的吸附作用及其在PVDF基质中更优的分散性。同时,HNT⁺-PVDF的力学性能低于HNT⁻-PVDF,归因于其界面结合强度较弱,但在加入LiTFSI后,HNTs⁺-NCCPE的断裂伸长率相比不含锂盐的样品提升了22倍(图3g-i)。基于以上结果提出了动态Li⁺界面模型。具体而言,HNTs⁻通过“Li⁺桥”直接连接PVDF链,形成强韧界面;而HNTs⁺则通过“TFSI⁻…Li⁺”间接桥接,形成相对柔软但依然坚韧的界面(图3j)。这解释了HNTs⁻样品具有更高韧性(159.69 MJ m⁻3)。HNTs表面电荷的类型和强度是决定PVDF/HNT界面强度的关键因素,进而影响最终复合电解质的整体力学性能。

图3.带电HNTs通过Li⁺-DI在NCCPEs中实现力学增强的研究。a-f 分别为HNT-PVDF、HNT-CPE、HNT⁻-PVDF、HNT⁻-NCCPE、HNT⁺-PVDF和HNT⁺-NCCPE样品的表面偏振光显微镜(PLM)图像和截面SEM图像。g 含或不含锂盐的PVDF-HNT纳米复合材料的应力-应变曲线。h 与不含锂盐的对照组样品相比,HNT-CPE和具有不同表面电荷的NCCPEs的拉伸强度对比。i 与不含锂盐的对照组样品相比,HNT-CPE和具有不同表面电荷的NCCPEs的断裂伸长率对比。j HNT⁻-NCCPE和HNT⁺-NCCPE中动态Li⁺界面可能存在的不同力学响应机制示意图。

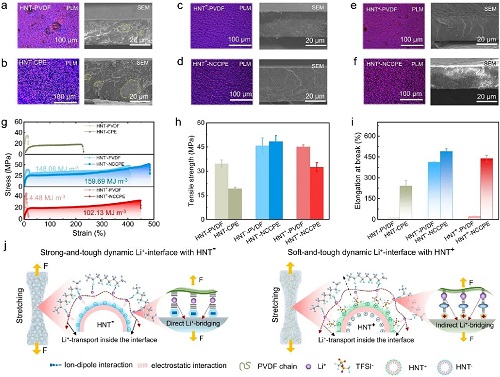

III NCCPE的锂离子溶剂化结构与离子传输机制

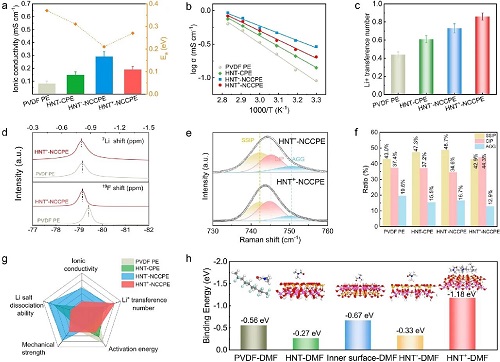

HNTs⁺-NCCPE具有最高的Li⁺迁移数(0.86),但离子电导率略低于HNTs⁻-NCCPE(图4a-c)。通过固态核磁和拉曼光谱分析发现,HNTs⁺-NCCPE中存在更多的接触离子对和聚集离子对,形成了阴离子参与的弱溶剂化结构(图4d-f),这有利于提高迁移数但略微牺牲了电导率。HNT⁺-NCCPE的Li⁺溶剂化结构中阴离子参与度更高,这种弱溶剂化结构导致了相对缓慢的离子传输动力学。与HNT⁺-NCCPE(0.19 mS cm⁻1;0.27 eV)和HNT-CPE(0.14 mS cm⁻1;0.31 eV)相比,HNT⁻-NCCPE具有更高的离子电导率(0.29 mS cm⁻1)和更低的活化能(0.21 eV)(图4g)。残留DMF溶剂会通过介电屏蔽和配位竞争效应影响Li⁺溶剂化状态,DFT结果表明DMF的C=O基团与HNT⁺的结合能为-1.18 eV,显著高于原始HNT(-0.27 eV)、HNT⁻(-0.33 eV)和PVDF(-0.56 eV)。DMF与HNT⁺间的强吸附使得Li⁺与DMF的配位作用减弱,允许TFSI⁻竞争性参与溶剂化结构(图4h)。

图4. HNT支持的Li⁺-DI的离子传输和溶剂化结构的实验研究。a NCCPEs与常规CPEs的离子电导率和活化能对比。b NCCPEs与常规CPEs的阿伦尼乌斯曲线(HNT⁻的数据来自参考文献[35])。c NCCPEs与常规CPEs的Li⁺迁移数对比。d ⁷Li和1⁹F的固态核磁共振谱。e 分别为HNT⁻-NCCPE和HNT⁺-NCCPE的拉曼光谱。f 根据拉曼光谱结果得出的NCCPEs中离子配位状态。g 通过雷达图比较NCCPEs与常规CPEs的电化学性能。h 通过DFT计算得出的DMF与PVDF、HNT、HNT内表面、HNT⁻或HNT⁺的结合能。颜色说明:Li⁺:紫色;C:灰色;F:青色;H:白色;O:红色;N:蓝色;Si:黄色;Al:玫瑰红色。

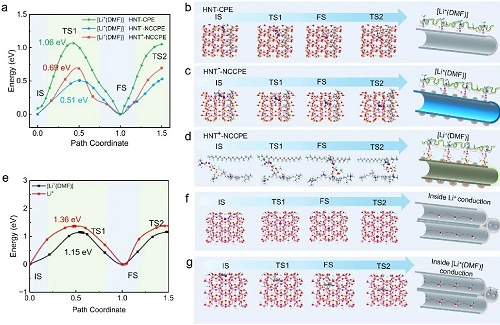

通过TS-DFT模拟从原子尺度揭示了Li⁺在界面处的传输能垒。计算发现,Li⁺以与DMF溶剂分子结合的[Li⁺(DMF)]形式在界面处迁移,且HNTs⁻支持的Li⁺-DI迁移能垒(0.51 eV)显著低于HNTs⁺界面(0.69 eV)和原始HNT界面(1.06 eV)(图5a-d),与实验测得的活化能趋势一致。同时,模拟了Li⁺在HNTs管内表面的迁移,发现[Li⁺(DMF)]的能垒(1.15 eV)低于裸Li⁺(1.36 eV)(图5e-g),说明管内也存在溶剂辅助的传输机制,但能垒高于管外界面。

图5. 表面电荷特性对Li⁺-DI内锂离子传输动力学影响的模拟研究。a [Li⁺(DMF)]在PVDF与带电HNT之间的Li⁺-DI中沿轴向路径的迁移能垒。b-d 分别为[Li⁺(DMF)]在PVDF/HNT、PVDF/HNT⁻和PVDF/HNT⁺界面内迁移行为的模拟快照。e [Li⁺(DMF)]和Li⁺在带电HNT内表面沿轴向路径的迁移能垒。f, g 分别为Li⁺和[Li⁺(DMF)]在内表面沿轴向路径跳跃行为的模拟快照。初始态、过渡态和最终态分别缩写为IS、TS和FS。颜色说明:Li⁺:紫色;C:灰色;F:青色;H:白色;O:红色;N:蓝色;Si:黄色;Al:玫瑰红色。

IV 电极/电解质界面稳定性与固态电池性能

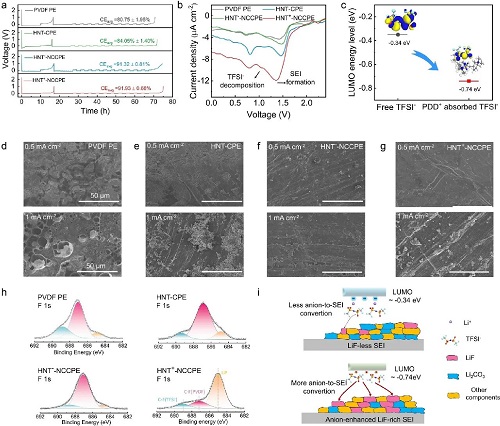

Li||Cu电池测试显示,HNTs⁺-NCCPE的平均库伦效率最高(图6a)。CV曲线中1.15V处的还原峰和DFT计算表明,HNTs⁺的PDDA⁺基团吸附降低了TFSI⁻的LUMO能级,使其更易被还原分解(图6b, c)。SEM图像可见,使用HNTs⁺-NCCPE的锂金属负极在循环后表面最为光滑平整(图6d-g)。XPS结果进一步证实,其SEI层中LiF组分的含量最高(图6h),这层坚固的无机富LiF层是抑制锂枝晶、提升界面稳定性的关键。这归因于HNT⁺-NCCPE由于其阴离子富集的Li⁺溶剂化结构,有更多阴离子参与SEI的形成,提高LiF组分的含量,有利于提升SEI层的机械强度,这有助于抵抗SEI破裂并提高循环过程中锂金属的稳定性(图6i)。

图6. NCCPEs形成的固体电解质界面(SEI)特性分析。a 在0.2 mA cm⁻2电流密度下,Li||NCCPEs||Cu电池与对照组样品的库伦效率对比。b Li||NCCPEs||Cu电池在扫描速率为0.5 mV s⁻1、电压范围2.5至0 V下的循环伏安曲线。c 游离TFSI⁻和HNT⁺吸附的TFSI⁻的LUMO能级比较。d-g 分别为从Li||Li对称电池中拆解出的锂金属负极在不同电流密度(0.5 和 1 mA cm⁻2)下循环30次后的SEM图像,对应使用纯PVDF基PE、PVDF/HNT基CPE、PVDF/HNT⁻基NCCPE和PVDF/HNT⁺基NCCPE的电池。h 使用纯PVDF基PE、PVDF/HNT基CPE、PVDF/HNT⁻基NCCPE和PVDF/HNT⁺基NCCPE的Li||Li电池中,循环后锂负极的F 1s XPS谱图。i HNT表面电荷对锂金属表面SEI形成影响的示意图。

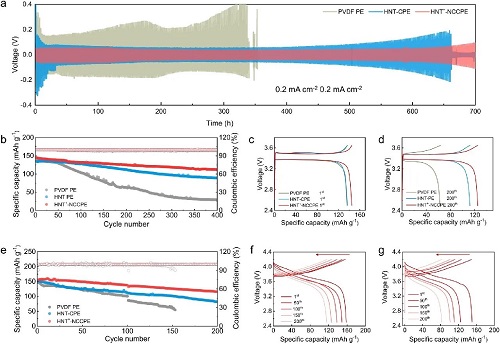

Li||Li对称电池在0.2 mA cm⁻2下稳定循环超过700小时,极化电压稳定在36 mV(图7a)。在Li||LFP和Li||NCM811全电池中,HNTs⁺-NCCPE均表现出优异的循环稳定性,在0.5C倍率下经过400次(LFP)和200次(NCM811)循环后,容量保持率分别达到78.6%和74.4%,远优于对照组(图7b-g)。这充分证明了该电解质策略在实际应用中的远大潜力。

图7 基于NCCPE的ASSLMB的电化学性能。a 使用HNT⁺-NCCPE的Li||Li电池在0.2 mA cm⁻2电流密度下的恒电流循环曲线。b Li|HNT⁺-NCCPE|LFP半电池与其他固体聚合物电解质相比的循环稳定性。c Li||LFP电池在第1次循环时相应的充放电电压曲线。d Li||LFP电池在第200次循环时相应的充放电电压曲线。e Li|HNT⁺-NCCPE|NCM811半电池与其他固体聚合物电解质相比的循环稳定性。f Li|HNT⁺-NCCPE|NCM811电池在不同循环次数时相应的充放电电压曲线。g Li|HNT-CPE|NCM811电池在不同循环次数时相应的充放电电压曲线。

V 总结

本研究通过精准调控埃洛石纳米管的表面电荷,成功构建了具有动态锂离子界面的纳米带电复合聚合物电解质,实现了离子传输、机械强度与界面稳定性的协同提升。HNTs⁺通过锚定阴离子、捕获溶剂分子、诱导形成富LiF的SEI层,显著提升了电池的循环寿命和安全性。该工作不仅深入揭示了表面电荷在复合电解质中的关键作用机制,也为设计下一代高性能固态锂金属电池提供了可行的材料策略与理论支撑。未来可进一步拓展至其他纳米填料体系,推动固态电池界面工程的多元化发展。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 四川大学王宇等:固态锂金属电池纳米复合电解质界面动态调控

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 韩国延世大学Yong Min Lee等:规整微孔结构促进SiOₓ/人工石墨复合电极中高效锂离子传输

韩国延世大学Yong Min Lee等:规整微孔结构促进SiOₓ/人工石墨复合电极中高效锂离子传输 拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐!

拜年了!Nano-Micro Letters祝您马年新春快乐! 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池