研究背景

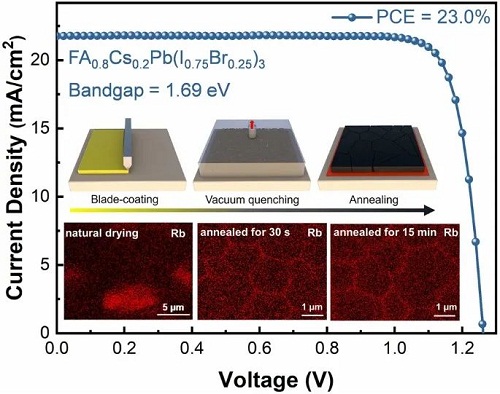

实现高效宽带隙钙钛矿太阳能电池(PSCs)的可扩展制备,对充分发挥叠层太阳能电池的商业潜力至关重要。然而,通过刮涂法实现高效无甲铵宽带隙钙钛矿太阳能电池仍面临诸多挑战,尤其是相分离现象及其对制备环境的高度敏感性。本文开发了一种用于刮涂法的无甲胺宽带隙钙钛矿前驱体溶液,可在空气环境中制备FA0.8Cs0.2Pb(I0.75Br0.25)3薄膜。具体而言,在多种A位碘化物添加剂中,并发现RbI在抑制由Pb(SCN)₂引起的PbI₂析出方面效果最佳,同时维持了大晶粒尺寸。此外,Rb晶界富集的特性还延缓了晶粒生长,有助于形成晶粒大、非辐射复合低的宽带隙钙钛矿薄膜。最终,基于此制备的小面积宽带隙PSCs实现了认证23.0%的光电转换效率(PCE);有效面积为10.5 cm2的微型组件也获得了20.2%的PCE,此效率属于刮涂法制备宽带隙钙钛矿太阳能电池报道的最高效率之列。本研究提出了一种适用于空气环境下、具备可扩展性和高稳定性的无甲胺宽带隙PSCs制备策略,为其商业化应用奠定了基础。

Scalable Fabrication of Methylammonium-Free Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells by Blade Coating in Ambient Air

Jianbo Liu, Meng Zhang*, Xiaoran Sun, Linhu Xiang, Xiangyu Yang, Xin Hu, Zhicheng Wang, Tian Hou, Jinzhao Qin, Yuelong Huang*, Mojtaba Abdi-Jalebi* andXiaojing Hao*

Nano-Micro Letters (2025)17: 318

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01838-6

本文亮点

1. 宽带隙钙钛矿墨水中RbI的引入能在维持其大晶粒形貌的同时,有效解决Pb(SCN)₂添加剂引起的PbI₂析出问题。

2. 揭示在钙钛矿多晶薄膜生长过程中,Rb始终富集于晶界,有助于抑制晶粒过快生长,降低薄膜缺陷密度。

3. 在空气中通过刮涂法制备的无甲铵宽带隙钙钛矿电池获得23.0%的认证效率PCE,10.5 cm2的微型组件效率达到20.2%。

内容简介

在过去的十年中,有机-无机杂化钙钛矿材料凭借其优异的光电性能和良好的溶液可加工性,在光伏领域获得了极大关注。其带隙可调谐的特性使其能与传统光伏材料(如硅)结合形成叠层电池,从而突破单结电池的效率极限。近期,宽带隙钙钛矿/硅叠层电池的认证PCE已超过34%,充分展现了其作为下一代光伏技术的巨大潜力。然而,目前高效宽带隙钙钛矿的制备主要依赖旋涂法,难以满足大规模生产的需求。因此,开发可扩展的宽带隙钙钛矿薄膜制备技术对其实际应用至关重要。

刮涂法因其高材料利用率和操作简便性,是制备大面积薄膜最具前景的技术之一。但传统宽带隙钙钛矿组分通常含甲铵(MA)阳离子,其在光照下易分解,导致额外的离子迁移,引发对其长期稳定性的担忧。为克服在环境空气中加工的挑战,我们近期关于纯相FAPbI3的工作揭示了使用2-咪唑烷酮(IMD)限制稳定中间相的重要性。这一策略对于在空气中刮涂制备稳定的宽带隙钙钛矿薄膜也颇具前景。

澳大利亚新南威尔士大学郝晓静院士、张萌&湖州鹑火光电黄跃龙等在无甲胺宽带隙钙钛矿前驱体溶液中引入了多种A位碘化物,旨在抑制由Pb(SCN)₂诱导的PbI₂析出。实验表明,大多数A位碘化物虽能有效消除所得无甲胺宽带隙钙钛矿薄膜中的PbI₂,但唯有RbI能在Pb(SCN)₂存在下维持最大的晶粒尺寸。对钙钛矿结晶过程的表征发现,Rb离子在整个结晶的各个阶段均呈孤立分布,表明RbI可能不会显著干扰宽带隙钙钛矿晶粒的形成。Rb相对于Pb的孤立分布进一步表明其在宽带隙钙钛矿晶粒形成过程中贡献有限。Pb(SCN)₂与RbI的协同作用有效促进了晶粒融合,使得刮涂法制备的钙钛矿薄膜呈现致密且大晶粒的形貌,并显著降低了非辐射复合损失。基于此,在环境空气中制备的器件取得了优异性能:0.093 cm2小面积电池实现了23.0%的PCE;有效面积为10.5 cm2的微型组件PCE达20.2%。该微型组件效率为目前刮涂法制备的无甲胺宽带隙PSCs报道的最高效率之一。本工作提出了一种在环境空气中可扩展制备高效稳定无甲铵宽带隙PSCs的有效策略。

图文导读

I 刮涂法制备宽带隙钙钛矿薄膜

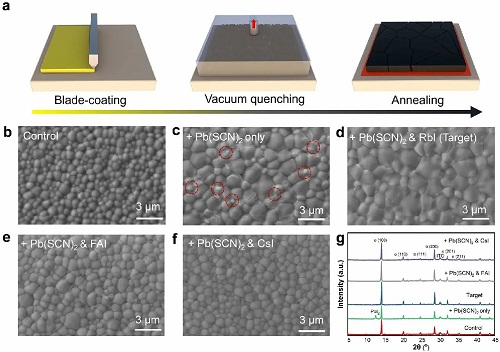

图1a示意了在环境空气中通过刮涂法制备无甲铵宽带隙钙钛矿薄膜的过程。研究对象为化学组成FA0.8Cs0.2Pb(I0.75Br0.25)3的宽带隙钙钛矿,其带隙约1.7 eV,处于钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的最佳带隙范围。采用添加固体添加剂IMD控制中间相的方法,成功制备了无甲胺宽带隙多晶钙钛矿薄膜(标记为对照,图1b)。然而,其晶粒尺寸显著小于典型的窄带隙钙钛矿薄膜。这主要源于富溴相溶解度低且离子扩散快,导致其快速结晶,从而不利于最大化器件光伏性能。引入Pb(SCN)₂有效增大了薄膜晶粒尺寸,但化学计量失衡(主要体现为过量Pb)导致PbI₂析出(图1c, g)。为平衡前驱体化学计量并抑制由Pb(SCN)₂引起的PbI₂形成,在钙钛矿前驱体溶液中引入多种A位碘化物添加剂。结果表明,RbI、FAI和CsI均能有效抑制PbI₂析出(图1d-g)。但添加FAI和CsI在消除PbI₂的同时,显著减小了钙钛矿晶粒尺寸,使其接近对照水平。相比之下,唯添加RbI的样品维持了无甲胺宽带隙钙钛矿的大晶粒尺寸。

图1. (a) FA0.8Cs0.2Pb(I0.75Br0.25)3钙钛矿薄膜的刮涂-真空辅助制备示意图;(b)对照组、(c)添加Pb(SCN)₂、(d)添加Pb(SCN)₂与RbI、(e)添加Pb(SCN)₂与FAI、(f)添加Pb(SCN)₂与CsI的钙钛矿薄膜的扫描电子显微镜图像;(g)刮涂制备的宽带隙钙钛矿薄膜的X射线衍射图谱。

II 宽带隙钙钛矿薄膜的生长与光物理表征

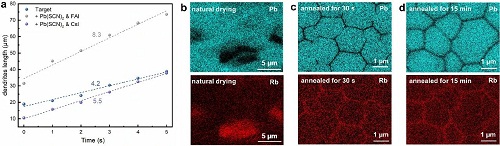

鉴于含IMD添加剂的前驱体溶液具有独特的化学环境,我们首先研究了其自然干燥过程,以揭示RbI与其他A位碘化物作用机制的差异。通过光学显微镜监测枝晶生长动力学(图2a),发现RbI组的枝晶生长速率最慢(4.2 μm/s),显著低于FAI组(8.3 μm/s)和CsI组(5.5 μm/s)。RbI组最慢的生长速率表明Rb⁺有效抑制了成核和晶体生长动力学,这可能是最终获得更大晶粒尺寸的关键原因。进一步利用能量色散X射线光谱(EDS)追踪了RbI组薄膜在不同阶段的元素分布。图2b-d分别展示了自然干燥、退火30秒和退火15分钟后薄膜中Pb与Rb的分布。晶粒尺寸从退火30秒到15分钟显著增大,主要归因于奥斯瓦尔德熟化过程。关键的是,EDS图谱清晰显示Rb的分布始终与Pb(图2)及其他钙钛矿主元素呈互补分布:自然干燥后,Rb主要富集于枝晶间隙,而非枝晶主体;退火后(图2c, d),Rb则主要富集于晶界,这种分布模式表明Rb并未融入钙钛矿晶格参与晶粒生长,而是在结晶过程中被排斥并最终富集于晶界。机制上,FA和Cs可直接融入局部生长的晶格中被消耗;而Rb因晶格排斥需更长时间扩散至晶界,从而减缓了整体生长速度。这种受抑制的生长速率有利于晶粒的充分生长与融合,最终形成大晶粒薄膜。

图2. (a)宽带隙前驱体薄膜自然干燥过程中枝晶长度变化的折线图;目标薄膜中Pb和Rb元素在不同条件下的EDS图谱:(b)自然干燥,(c)退火30秒,(d)退火15分钟。

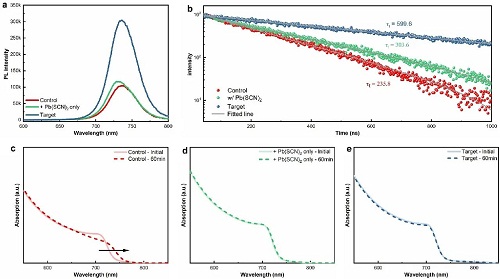

RbI与Pb(SCN)₂的协同作用不仅有效抑制了PbI₂析出,还显著提升了无甲铵宽带隙钙钛矿薄膜的结晶质量。利用光致发光(PL)和时间分辨光致发光(TRPL)技术表征了刮涂法制备薄膜的缺陷态。如图3a所示,添加RbI和Pb(SCN)₂协同改性薄膜展现出显著高于对照薄膜和仅添加Pb(SCN)₂薄膜的PL强度,这主要源于其结晶质量的显著提升。通过拟合图3b的TRPL衰减曲线获得了载流子寿命:引入Pb(SCN)₂使寿命从235.8 ns提升至303.7 ns;而RbI/Pb(SCN)₂协同改性则将其显著延长至599.6 ns。这反映了非辐射复合被更有效抑制,表明协同改性薄膜的缺陷密度低于对照薄膜和仅添加Pb(SCN)₂的薄膜。进一步评估了薄膜在1个太阳光强下光照60分钟后的相稳定性(图3c-e)。对照薄膜的吸收边发生显著偏移,表明发生了光致卤化物偏析,引起带隙变化。相比之下,仅含Pb(SCN)₂的薄膜和RbI+Pb(SCN)₂协同改性薄膜在光照前后的吸收光谱变化可忽略。协同改性薄膜优异的光照相稳定性直接有利于提升宽带隙钙钛矿太阳能电池的运行稳定性。

图3. (a)对照、仅添加Pb(SCN)₂和目标钙钛矿薄膜的PL光谱和(b)TRPL光谱;(c)对照、(d)仅添加Pb(SCN)₂和(e)目标钙钛矿薄膜在60分钟1个太阳光强度光照前后的紫外-可见吸收光谱。

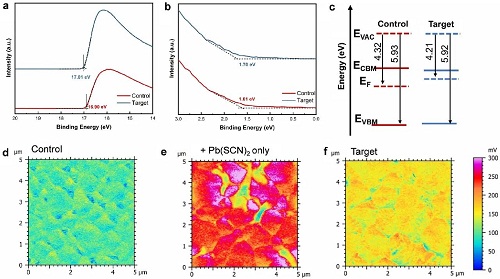

III 宽带隙钙钛矿薄膜的能带分析

进一步利用紫外光电子能谱(UPS)和紫外-可见吸收光谱表征了刮涂法制备无甲铵宽带隙钙钛矿薄膜的能级结构(VBM, CBM, EF)。UPS测得的功函数显示,目标薄膜(4.21 eV)较对照薄膜(4.32 eV)降低了0.11 eV,表明其EF向高能方向移动。为研究薄膜表面电子特性,在环境条件下进行了开尔文探针力显微镜(KPFM)表征。KPFM测量的接触电位差分布(图4d-f)显示目标薄膜的平均接触电位差高于对照薄膜,且空间分布更均匀。这一接触电位差变化趋势与UPS测得的EF上移方向一致。综合能级表征表明,目标薄膜的EF显著上移并更接近CBM。这种EF位置优化有利于减小钙钛矿与电子传输层之间的能级偏移,从而降低界面复合损失,最终提升器件开路电压(Voc)。

图4. (a)对照和目标钙钛矿薄膜的二次电子截止边谱;(b)对照和目标钙钛矿薄膜的价带谱;(c)对照和目标钙钛矿薄膜的能级图;(d)对照、(e)仅添加Pb(SCN)₂和(f)目标钙钛矿薄膜的KPFM图像。

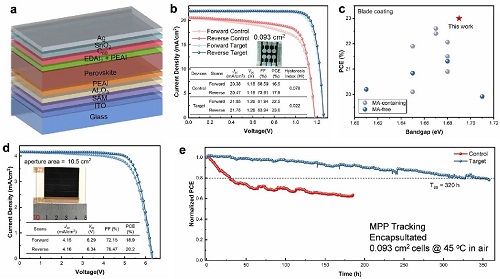

IV 宽带隙钙钛矿太阳能电池的光伏性能与稳定性

为评估刮涂法制备的无甲胺宽带隙钙钛矿薄膜的光伏性能,我们制备了结构为ITO/4PADCB/Al2O3/PEAI/FA0.8Cs0.2Pb(I0.75Br0.25)3/PEAI+EDAI2/C60/SnO2/Ag的小面积PSCs和微型组件(器件结构详见图5a)。对于小面积PSCs(有效面积0.093 cm2):最优器件的J-V曲线如图5b所示,实现了23.0%的认证效率、1.26 V的高Voc、21.75 mA/cm2的Jsc以及83.94%的FF,且迟滞效应可忽略。该PCE值属于带隙范围1.65-1.71 eV的宽带隙PSCs报道的最高效率之一。相比之下,对照器件的性能显著降低:PCE仅为17.9%,Voc为1.18 V,Jsc为20.47 mA/cm2,FF为73.91%。对于微型组件(有效面积10.5 cm2):最优微型组件在反向扫描下实现了20.2%的PCE,其Jsc为4.16 mA/cm2,Voc为6.34 V,FF为76.47%(图5d)。更重要的是,目标器件展现出显著提升的运行稳定性(图5e):在~45°C、1个太阳光强下进行最大功率点(MPP)追踪320小时后,小面积目标器件仍保持其初始PCE的80%。

图5. (a)倒置结构宽带隙PSCs的器件结构;(b)对照器件和目标器件的J-V曲线及相应照片;(c)由刮涂无甲铵和含甲铵油墨制备的宽带隙PSCs的冠军器件PCE随钙钛矿薄膜带隙的变化关系;(d)微型组件(有效面积:10.5 cm2)的最佳J-V曲线;(e)对照器件和目标器件在环境大气(45°C)中的最大功率点跟踪结果。

V 总结

本研究开发了一种用于在环境空气条件下刮涂制备FA0.8Cs0.2Pb(I0.75Br0.25)3薄膜的无甲胺宽带隙钙钛矿前驱体溶液。为抑制由Pb(SCN)₂引入引起的PbI₂析出,在钙钛矿前驱体溶液中引入了多种A位碘化物添加剂。其中,RbI被证实为最优添加剂,不仅能有效抑制PbI₂析出,还能维持薄膜的大晶粒尺寸。元素空间分布分析揭示,Rb在结晶和奥斯瓦尔德熟化过程中始终被排斥于钙钛矿晶粒之外。这对形成晶粒粗大、非辐射复合被有效抑制的无甲铵宽带隙钙钛矿薄膜至关重要。最终,基于此制备的小面积宽带隙PSCs实现了认证23.0%的PCE;有效面积为10.5 cm2的微型组件也达到了20.2%的PCE,该微型组件效率为刮涂法制备宽带隙钙钛矿太阳能电池报道的最高效率之一。本工作凸显了无甲铵宽带隙钙钛矿电池的巨大潜力,并为其在空气中实现高效且高重现性的光伏器件的规模化制备提供了可行路径。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 澳大利亚新南威尔士大学郝晓静院士、张萌&鹑火光电黄跃龙等:空气环境中刮涂制备无甲铵宽带隙钙钛矿太阳电池

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原

西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原 中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破

中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破 南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化

南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化 广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机

广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机