研究背景

传统化石燃料在人类发展进程中发挥关键作用;然而,大规模消耗也引发了诸如环境污染和能源危机等严峻挑战。随着5G与物联网的发展,全球将形成由数十亿传感器和能源节点组成的网络,其多样化、分布式的能源需求,使传统供电方式面临挑战。机械能作为可再生且广泛存在的能源,成为重要开发方向。纳米发电机(Nanogenerators)可将自然(如风、潮汐、波浪)与人体(如运动、振动)环境中的低频、分布式机械能转化为电能,实现自供能传感。其中压电纳米发电机(PENGs)与摩擦纳米发电机(TENGs)因高灵敏度、低成本、易集成等优势受到关注。然而,传统制造方法在新材料加工、复杂结构构筑及微结构精准排列上存在瓶颈,限制了性能优化与多功能集成。面对器件多功能化、微型化和无线化趋势,亟需新制造路径。增材制造(AM)基于数字模型逐层构筑,具备材料多样性、结构拓扑优化、微结构设计和一体化打印等优势,为高性能纳米发电机的设计与应用拓展提供了全新解决方案。

Additive Manufacturing for Nanogenerators: Fundamental Mechanisms, Recent Advancements, and Future Prospects

Zhiyu Tian, Gary Chi-Pong Tsui*, Yuk-Ming Tang, Chi-Ho Wong, Chak-Yin Tang & Chi-Chiu Ko

Nano-Micro Letters (2026)18: 30

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01874-2

本文亮点

1. 首先,从作用机制结合理论解释系统探讨了增材制造在纳米发电机中的技术优势,为提升其输出性能及拓展应用提供了关键见解。

2. 系统回顾了纳米发电机增材制造的最新进展,重点阐述了常见技术的特点、应用范围及其对纳米发电机性能指标的影响。

3. 探讨了纳米发电机增材制造当前面临的挑战和未来的发展前景,旨在推动该领域的持续发展。

内容简介

为推动纳米发电机的性能突破与应用拓展,香港理工大学Gary Chi-Pong Tsui研究团队系统综述了增材制造在纳米发电机中的核心机制、最新进展与未来前景。增材制造通过四大关键优势解决传统制造痛点:①材料多样性;②结构拓扑优化;③微结构设计;④集成打印。

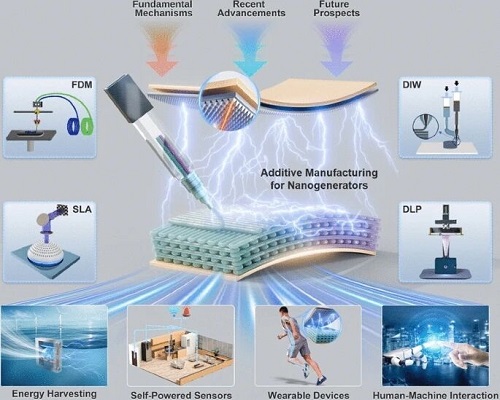

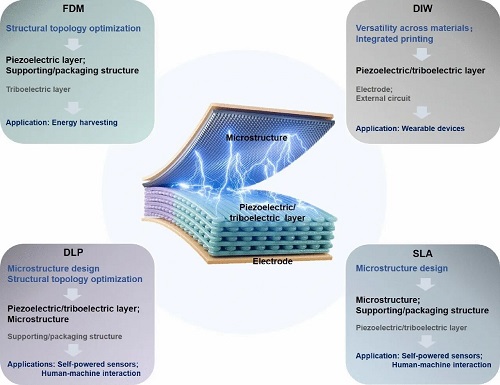

为了在增材制造的技术优势与纳米发电机性能提升的潜在机制之间建立明确的联系,综述系统解析了 FDM、DIW、SLA、DLP 四种主流增材制造技术在纳米发电机的应用与作用机制(图1)。FDM:擅长结构拓扑优化,可快速构建多孔、多层与异构结构,提升能量收集的稳定性与机械适应性。DIW:具备优异的材料兼容性与可编程构型能力,适合构建柔性、自适应结构,广泛应用于可穿戴与人体交互设备。SLA:以紫外激光逐点固化实现微尺度打印,适于高精度构建摩擦/压电表面微结构,增强输出一致性与重复性。DLP:采用数字光面曝光,兼顾超高分辨率与打印效率,可批量制造复杂微结构器件,助力智能传感与多模态能量采集系统。增材制造技术制备的纳米发电机输出电压可调,在海浪能量收集、运动监测、植入式医疗设备等场景验证了实用价值。

此外,综述明确了当前挑战(如表面粗糙度、跨尺度制造限制),并提出高精度增材制造技术、混合制造系统、AI 驱动优化及可持续材料应用等未来方向,为纳米发电机的产业化与功能升级提供关键指导。

图1. 增材制造在TENGs/PENGs的应用。

图文导读

I 纳米发电机的基本原理及其性能提升机制

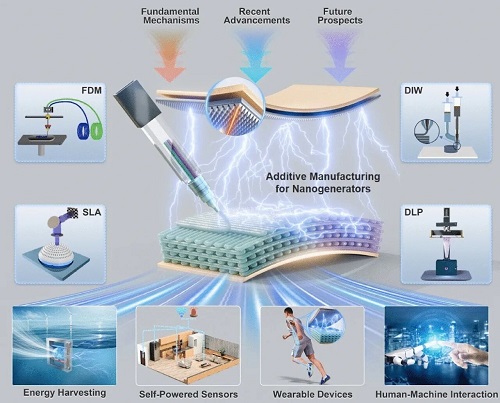

图2系统阐释了PENGs与TENGs的基本工作原理,揭示了影响其输出性能的关键因素(图2a)。PENGs的工作机制依赖于压电材料在外部应力作用下产生的偶极矩变化(图2b),以ZnO晶体为例,其在轴向应力作用下可形成压电势。在单次加载-卸载循环过程中,PENGs在压力驱动下产生极化电场,当连接外部电路时即可输出稳定的脉冲电流(图2c)。其输出性能主要受压电系数、杨氏模量及介电常数等材料参数的共同影响。

图2. 纳米发电机的基本原理及其性能提升机制:(a) 纳米发电机的基础理论;(b)(i)纤锌矿结构 ZnO 的原子模型;(ii)材料在拉伸与压缩状态下的压电特性及压电电位差异;(c) PENGs在单次按压-释放周期中的工作原理;(d) 材料 A 与 B 中两个原子在以下状态下的电子云与势能分布:(i)接触前,(ii)接触时;(e) TENGs在单次按压-释放周期中的工作原理;(f) 增材制造在提升纳米发电机输出性能方面的优势。

TENGs则基于接触起电与静电感应的协同作用实现能量转换,其电荷转移机制主要由原子间电子云的重叠以及势阱差异所驱动的电子跃迁过程决定(图2d)。在典型的接触-分离工作模式中,TENGs的两层介电材料在接触后产生表面电荷,分离过程中则在电极间形成电位差,从而产生电流输出(图2e)。其性能受表面电荷密度、介电常数、层间间距以及材料厚度等因素的调控。此外,图2f进一步分析了增材制造(AM)技术在纳米发电机性能优化中的作用路径。通过实现材料多样性选择、结构拓扑优化、微结构设计与集成打印等手段,AM技术可有效提升压电系数与表面电荷密度等关键参数,增强极化效应,从而显著提高纳米发电机在机械应力作用下的电输出性能。

II 纳米发电机的 4 种常见增材制造技术

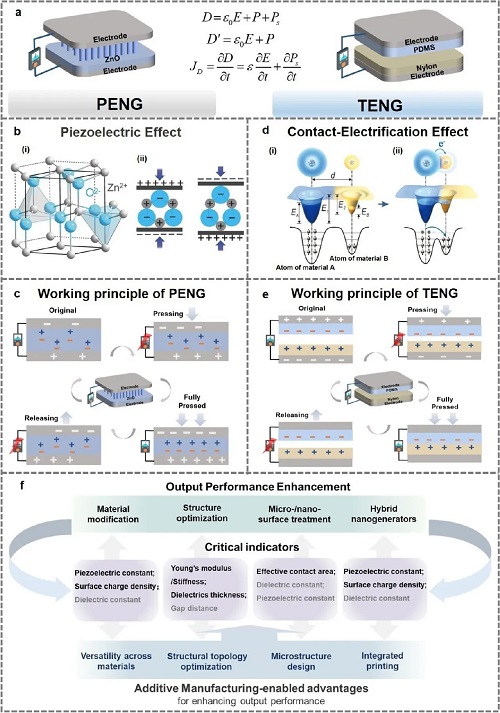

图3展示了基于熔融沉积建模(FDM)技术构建的纳米发电机在结构优化与输出性能方面的多种应用。FDM 的工作原理是逐层沉积加热的热塑性材料,该材料逐渐成形以构成纳米发电机所需的结构或组件。FDM 通常使用热塑性丝材,如丙烯腈 – 丁二烯 – 苯乙烯(ABS)、PETG 和 PLA,这些材料在特定温度下熔化,并以粘稠的熔融状态通过喷嘴挤出。打印头沿着预先设定的路径移动,通常由 CAD 软件生成的代码控制,以精确的水平或垂直模式沉积材料。熔融材料迅速冷却并固化,附着在打印平台上或前一层上。这个过程不断重复,每一层都堆叠在前一层之上,直到整个物体完成。需要注意的是,在为纳米发电机制造复杂几何形状(如悬垂或负角度部件)时,FDM 可能需要可拆卸的支撑结构以在打印过程中保持稳定性。FDM 已成为 PENGs 和 TENGs 开发中广泛采用的技术。

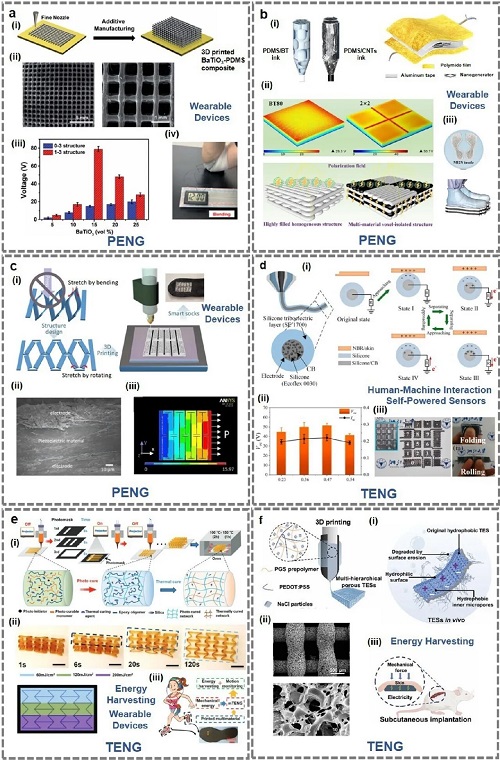

图3. FDM 在纳米发电机中的应用。(a)(i)一种用于 PVDF 基纳米复合压电纳米发电机(PENGs)的无去极化 FDM 打印策略;(ii)通过 FDM 打印获得的具有复杂多孔结构的 PENGs;(iii)多孔结构与原始实心结构的有限元分析(FEA)对比;(iv)PVDF 基 PENGs 为五个商用绿色 LED 提供电能;(b)(i)基于可编程超材料设计实现 PVDF 自极化 PENGs 的 FDM 打印方法;(ii)三种具有增强变形能力的拓扑优化结构的有限元分析结果;(iii)FDM 打印的 PENGs 在运动追踪与手语识别中的应用;(c)(i)四种不同压电结构设计:标准型、交叉型、夹层型与金字塔型;(ii)夹层结构的有限元仿真分析;(iii)打印的 PENG 为光学装置提供稳定能源;(d)(i)AP-TENG 的结构示意图;(ii)FDM 打印的 AP-TENG 组件实物;(iii)AP-TENG 持续点亮 LCE 灯具;(e)(i)通过 FDM 制备的 MO-TENG 结构示意图;(ii)MO-TENG 的仿真模型;(iii)MO-TENG 与传统结构在转移电荷量与输出电流方面的性能对比;(iv)基于 MO-TENG 的自供能海洋传感系统;(f)(i)基于 FDM 技术的 TENGs 结构设计图;(ii)摩擦层的实物照片与扫描电镜图像对比;(iii)不同图案修饰下 TENGs 的开路电压对比;(iv)基于 FDM 的 TENG 成功点亮 LED 灯泡。

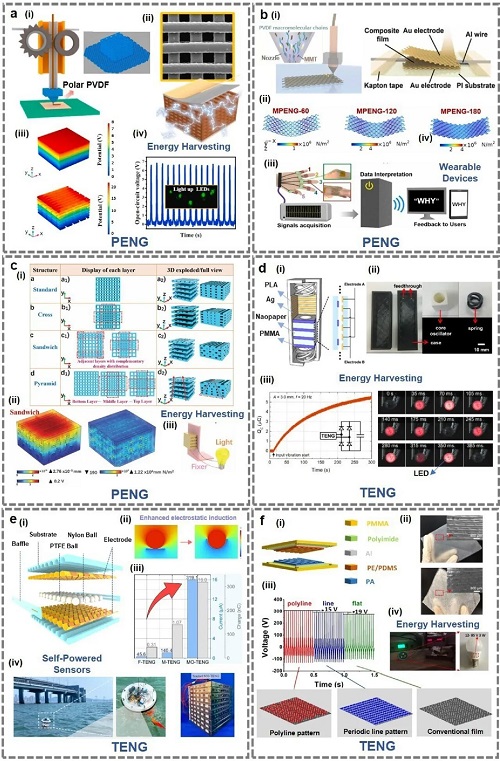

图4展示了直接墨水写入(DIW)技术在纳米发电机中的构建应用及其性能优化策略。DIW 的工作原理是将凝胶状材料(墨水)精确地逐层沉积在基底上,以形成复杂的三维结构。DIW 通常使用高粘度的墨水,包括水凝胶、聚合物、陶瓷浆料、金属粉末悬浮液以及导电或磁性等特殊材料。DIW 在纳米发电机中使用的各种材料方面表现出极高的通用性。这些墨水需要具备合适的流动性和粘度,以确保在打印过程中能通过喷嘴均匀挤出。DIW 采用气动、机械或电动系统来精确控制挤出速度和流量,从而确保在基底上实现一致的沉积。喷嘴的移动由计算机数控系统控制,能够根据纳米发电机的设计在 X、Y 和 Z 轴上实现精确的路径控制。每一层墨水在喷嘴沿预定路径移动时挤出并部分固化,通过紫外线或加热源,然后在前一层之上沉积下一层,从而构建所需的三维结构。摩擦纳米发电机(TENGs)和压电纳米发电机(PENGs)的开发中已广泛运用 DIW 技术。

图4. DIW 在纳米发电机中的应用: (a)(i)采用 DIW 打印 BaTiO₃–PDMS 复合材料;(ii)3D 打印的 BaTiO₃–PDMS 复合材料的扫描电镜图像;(iii)两种器件开路电压的对比;(iv)手肘运动能量采集的示意图;(b)(i)用于具有体素结构的一体化纳米发电机的 DIW 工艺;(ii)该体素结构纳米发电机的有限元分析(FEA);(iii)多材料鞋垫的结构图和实物图;(c)(i)用于具有切纸结构(kirigami)的可拉伸 PENG 的 DIW 打印工艺;(ii)该可拉伸 PENG 不同层级的扫描电镜图像;(iii)T 字切口切纸结构的 FEA 分析;(d)(i)一种用于柔性 FFTENG 的一体式同轴 DIW 工艺;(ii)不同内外径比的打印纤维所制 FFTENG 的 VOC 与 ISC 对比;(iii)用于自供能传感器与人机交互的 FFTENG 应用;(e)(i)动态图案辅助的 DIW 多材料打印示意图;(ii)具备可控变形与顺序形状记忆行为的多材料结构;(iii)可多级变形的 TENGs 鞋垫用于能量采集与实时监测;(f)(i)用于组织修复的热能收集系统(TES)的 DIW 打印工艺;(ii)TES 结构示意图;(iii)具有多层结构的 TES 的扫描电镜图像;(iv)TES 在体内组织工程软骨修复中的应用。

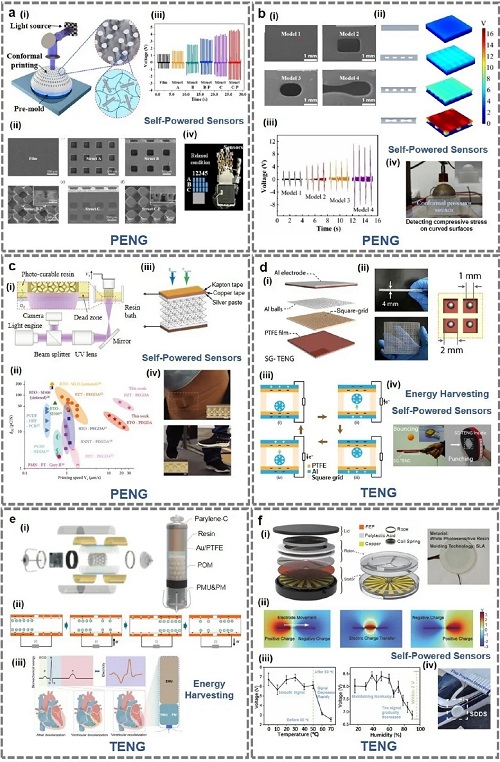

图5展示了选择性激光固化(SLA)技术在纳米发电机中的应用及其性能优化策略。选择性激光固化(SLA)利用紫外线激光精确固化液态光聚合物,逐层构建三维结构。SLA 使用的材料通常包含光聚合单体和引发剂,在紫外光照射下发生固化反应,实现从液态到固态的转变。系统通过由铝等高反射材料制成的振镜控制激光束,在 X、Y 轴上实现高速、高精度定位,依据三维模型数据完成扫描。每层固化完成后,构建平台下降一定高度,使下一层材料均匀覆盖并暴露于紫外光下继续固化。该过程循环进行,直至完成整个结构。SLA 制造的纳米发电机通常需进行后处理,包括去除支撑结构、清洗残留材料和进一步紫外固化以提升强度与稳定性。已有大量研究报道了 SLA 在TENGs和PENGs中的应用。

图5. SLA 在纳米发电机中的应用:(a)(i)基于 BNNTs/光聚合物复合材料的 PENGs 的 SLA 打印过程;(ii)不同微结构的 3D 打印压电材料的扫描电镜图像;(iii)不同微结构材料产生的开路电压(VOC)对比;(iv)PENGs 应用于机器人触觉传感;(b)(i)微结构的拓扑优化模型与仿真结果;(ii)不同微结构的扫描电镜图像;(iii)不同微结构材料产生的 VOC 对比;(iv)用于曲面压应力检测的贴合式压力传感器;(c)(i)突破传统 SLA 的 μCLIP 技术用于高质量压电器件制造;(ii)该方法与其他已有研究在打印速度与 d₃₃ 系数上的对比;(iii)3D 打印复合材料构建的压电器件;(iv)用于动作检测的压电器件;(d)(i)SG-TENG 的结构示意图;(ii)通过 SLA 制备的独立 SG-TENG 装置;(iii)SG-TENG 的工作原理;(iv)集成在乒乓球拍和拳击手套上的 SG-TENG;(e)(i)SICP 的结构示意图;(ii)SICP 的工作原理;(iii)SICP 植入右心室用于体内生物电子应用;(f)(i)SDDS 的结构示意图;(ii)SDDS 的工作原理;(iii)不同温湿度下 SDDS 的信号输出;(iv)传感器安装在机身上用于监测襟翼位置。

图6系统性展示了DLP(数字光处理)3D打印技术在纳米发电器件制造中的多维优势与应用潜力。DLP技术通过精准控制激光功率、波长及脉冲持续时间,有效抑制材料热应力与形变,提升打印精度与稳定性(图6a)。多光束/分束打印策略可在保障结构一致性的同时显著提高制造效率(图6b)。自适应切片与顺形分层算法可根据结构复杂度智能调节层厚,优化打印路径与表面质量(图6c)。借助位移、温度或应力等传感器构建闭环反馈系统,可实现对打印过程关键参数的实时监测与调节(图6d)。DLP技术兼容双光子聚合与微立体光刻等微纳制造手段,可实现纳米至亚微米尺度结构的高精度构建(图6e)。此外,该技术还支持功能梯度材料设计与4D打印,赋予器件更强的环境响应能力与结构功能一体化潜力(图6f)。

图6. DLP 在纳米发电机中的应用:(a)(i)带有辅助结构的薄膜 PENGs 的 DLP 打印;(ii)辅助结构的有限元分析(FEA);(iii)薄膜 PENGs 用于自供能与可穿戴设备;(b)(i)通过 DLP 制作的滑模和压模设备;(ii)本文与其他研究中最大 d₃₃ 系数的对比;(iii)不同结构的有限元分析(FEA);(iv)游戏控制设置与可穿戴网页交互设备;(c)(i)无量纲压电各向异性设计空间,适用于不同 3D 节点单元设计;(ii)三方向冲击下 3D 节点单元的实时电压输出;(iii)本文与其他研究中压电电荷系数与弹性顺应性对比;(iv)用于力方向传感的 3D 数字超材料构建单元;(d)(i)通过 DLP 打印的 BV-TENG 结构示意图;(ii)不同微结构生成的 VOC 对比;(iii)用于尘土过滤的 BV-TENG;(e) 经(i)通过 DLP 打印的带有可变形微结构的 PSL-TENG;(ii)三种微结构的 FEA 分析;(iii)不同结构的应力分布比较;(iv)用于驱动 100 个 LED 与人体交互中的电子皮肤的 PSL-TENG;(f)(i)基于 DLP 打印的结构化导电水凝胶 DC-TENG;(ii)结构水凝胶中的应变场 FEA 分析;(iii)不同体积分数结构水凝胶的应力–应变曲线;(iv)具有优异对准性与附着力的 DC-TENG,应用于人工关节表面的传感器。

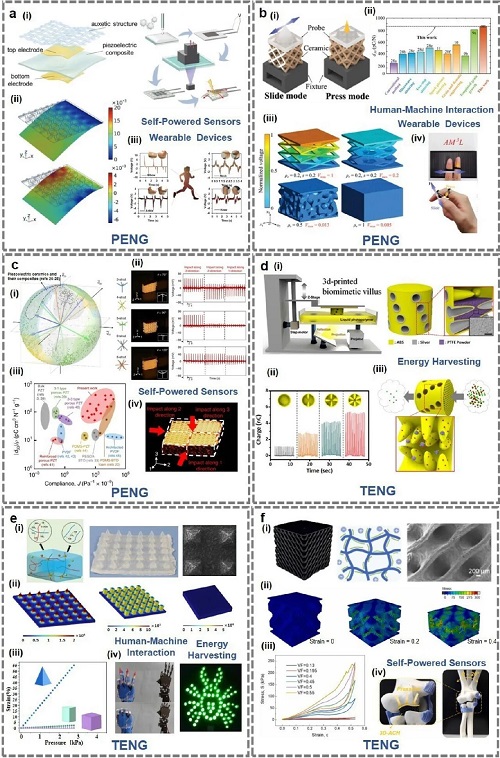

III 增材制造技术优点与纳米发电机性能优化的层次关系

图 7 系统性构建了增材制造(AM)技术优势、纳米发电机性能优化与应用场景的层级关联框架,直观揭示不同 AM 技术通过核心优势精准匹配纳米发电机性能需求的内在逻辑。其中,FDM 技术以结构拓扑优化为核心优势,通过调控宏观结构(如多孔构型、三明治结构)降低器件刚度、优化应力分布,重点提升纳米发电机的模量、层厚等宏观参数稳定性,使其在能量收集领域表现突出,如海浪能量收集装置和振动能量回收设备;DIW 技术凭借材料多样性与集成打印优势,兼容聚合物、陶瓷、生物材料等多体系,实现多材料 / 组件一体化制造,精准调控压电常数、表面电荷密度等关键指标,适配可穿戴设备场景,如柔性鞋垫传感器和生物医学支架;SLA 与 DLP 技术则以超高分辨率(亚微米级)为核心,通过构建复杂微纳结构(柱状阵列、梯度构型)增加有效接触面积与应变集中,强化电荷积累与传感灵敏度,在自供能传感器和人机交互领域发挥优势,如高灵敏度压力传感器和电子皮肤交互设备。这种层级关系为纳米发电机的技术选型、性能优化与场景拓展提供了清晰指引,助力高效匹配实际应用需求。

图7. 增材制造(AM)技术优点与纳米发电机优化和应用的层级关系。

IV 增材制造在纳米发电机中的挑战与前景

图 8 全面梳理了增材制造在纳米发电机领域面临的核心挑战与未来发展前景,为技术升级与产业化落地提供系统性指引。主要挑战包括:制造质量瓶颈,如FDM/DIW技术易导致表面粗糙与材料界面结合弱,影响性能稳定性;跨尺度制造受限,现有技术难以兼顾纳米级精度与宏观器件尺寸,单一技术覆盖范围有限;加工效率矛盾突出,高精度工艺难以满足大规模生产需求;产业化部署面临环境稳定性差、批次一致性不足及标准缺失等问题。针对上述问题,明确了四大突破方向:高精度AM技术通过自适应喷嘴、多光束激光系统等提升精度与效率;混合AM系统融合多种技术优势,实现跨尺度一体化制造;AI驱动的智能优化提升工艺稳定性,支持参数预测与缺陷实时监测;可持续与生物兼容材料(如可降解聚合物、自愈水凝胶)推动绿色制造与生物医学应用。这些方向为增材制造赋能纳米发电机的功能升级与产业落地提供了清晰路径与关键支撑。

图8. 增材制造在纳米发电机中的挑战与前景。

V 总结和展望

增材制造在材料多样性、结构拓扑优化、微观结构设计和集成打印方面具有显著优势,能有效提升纳米发电机的输出性能并拓展其应用。本文从成本、效率、可扩展性和可持续性等方面对增材制造与传统方法进行了全面比较,并明确了增材制造优势与关键性能指标之间的关联。增材制造纳米发电机在电压、电流和功率密度等输出参数上均有显著提升。文中还总结了常用技术如FDM、DIW、SLA和DLP的特点,同时系统分析了增材制造技术优势与纳米发电机优化及应用之间的层级关系。

尽管增材制造在纳米发电机领域已取得显著进展,但仍存在制造质量、跨尺度加工、效率及产业化等方面的挑战。为应对这些挑战,并满足微型化、多功能、无线便携与智能化的发展需求,提出高精度增材制造技术、混合制造系统、AI 驱动优化及可持续材料应用等未来方向,为纳米发电机的产业化与功能升级提供关键指导。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 香港理工大学Chi-Pong Tsui等综述:纳米发电机的增材制造,基本机制、最新进展与未来展望

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料 NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑

NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑