研究背景

长寿命储能电池是能源存储系统和电动汽车不可或缺的组成部分,其中锂离子电池(LIBs)目前仍是实现长寿命储能的首选方案。为了进一步延长LIBs的使用寿命,有必要在电池设计、制造工艺及相关材料研发方面加大投入。然而,对长寿命的追求也带来了电池能量密度上的新挑战。电极材料的不断发展为提升电池的长寿命性能提供了有效支撑。在正极组成中常被低估的粘结剂,实际上在电极寿命和电化学性能中发挥着至关重要的作用。通过合理的粘结剂设计保持电极的机械完整性,是实现电池长循环寿命和高能量密度的基本前提。本文主要聚焦于锂离子电池中常用的正极体系,阐明了粘结剂的重要性,评述了新型粘结剂的应用现状、优势与不足,并提出了相应的优化策略。文章强调了粘结剂在提升电池性能和推动锂离子电池可持续发展中的关键作用,旨在为高性能LIBs的设计提供新的思路和视角。

Tackling Challenges and Exploring Opportunities in Cathode Binder Innovation

Tingrun Lai, Li Wang*, Zhibei Liu, Adnan Murad Bhayo, Yude Wang*, Xiangming He*

Nano-Micro Letters (2026)18: 9

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01848-4

本文亮点

1. 阐明粘结剂在电极寿命与性能中的关键但常被忽视的作用,重点讨论其在正极材料中的意义及优化策略。

2. 总结针对 LiFePO₄和过渡金属氧化物正极的新型粘结剂性能优化策略,结合各自的优势与局限进行系统分析。

3. 分析正极粘结剂的未来发展趋势,突出其在热安全性与全固态体系中所面临的挑战与机遇。

内容简介

随着化石能源的枯竭和环境污染加剧,全球能源结构正加速转型,锂离子电池(LIBs)因高能量密度与优异循环寿命而成为新能源体系的核心储能装置。然而,为满足电动汽车与储能系统对更高能量密度和更长寿命的需求,电池关键组成部分亟需优化。除正极活性材料外,粘结剂等“隐形骨架”材料在维持电极结构稳定、提升能量转化效率与安全性方面具有重要作用,却长期被低估。

清华大学核研院何向明等人系统梳理了正极粘结剂在磷酸铁锂(LFP)和过渡金属氧化物体系中的应用现状与不足,分析了其在机械稳定性、导电性、热稳定性和环境友好性方面的功能需求。文章进一步总结了通过分子结构修饰、交联网络设计、表面改性及水系替代等途径实现粘结剂性能优化的策略,强调了绿色可持续制备的重要性。通过对比LFP和高能量密度氧化物体系的差异,提出了差异化的粘结剂优化方向。此外,未来发展还需着重突破热安全性与全固态体系对粘结剂提出的新要求,并推动低成本、环境友好的粘结剂在产业化中的应用。

图文导读

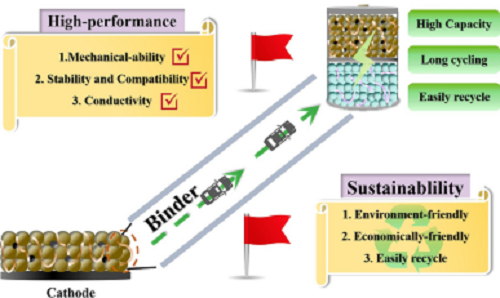

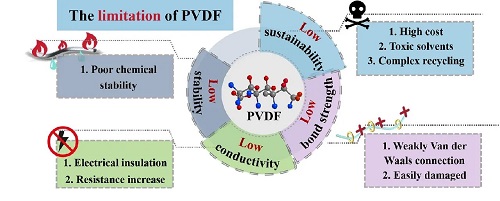

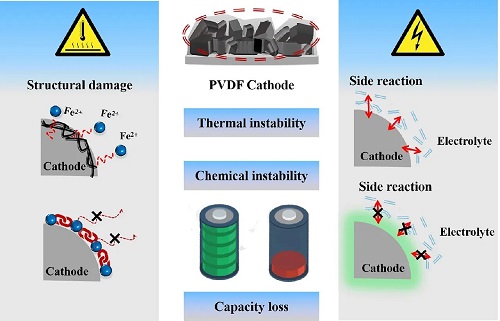

I 传统正极粘结剂PVDF的局限性

如图1所示,粘结剂在粘附正极材料、保障电池性能方面具有关键作用。聚偏二氟乙烯(PVDF)是最常用的粘结剂,但其存在电子绝缘性强、粘结力不足以及环境毒性等缺陷。因此,对PVDF进行优化或开发替代性粘结剂,是提升电池稳定性与性能的必要途径。

PVDF 具有电子绝缘性,会影响电极的电化学行为。此外,其粘附主要依赖于范德华力,在循环过程中电极体积变化时容易被破坏,导致结构损伤和正极容量衰减。同时,PVDF 制备所需的 N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 具有毒性并带来环境问题,且回收成本较高。其较差的热稳定性也限制了在正极材料中的进一步应用。因此,亟需对 PVDF 的性能进行优化,或开发能够替代的正极粘结剂。

图1. 传统正极粘结剂PVDF的局限性。

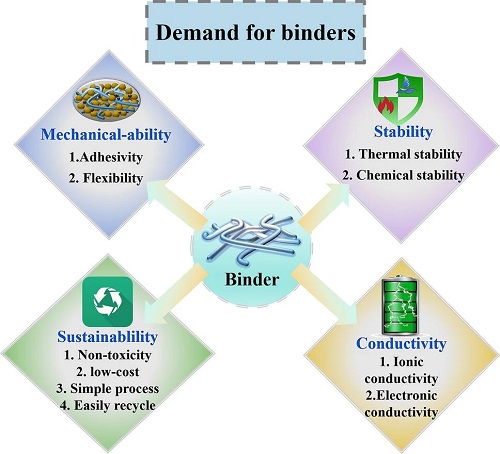

II 正极粘结剂需求

粘结剂对正极的结构稳定性与电化学性能至关重要。目前广泛应用的PVDF因其化学稳定性和工艺成熟性而成为主流,但其缺陷逐渐显现。首先,PVDF为电子绝缘体,难以促进电子传输,从而在高能量密度需求下表现不足。其次,其依赖范德华力实现粘附,结合力较弱,易在充放电引发的体积膨胀或收缩过程中失效,导致颗粒脱落和电极结构破坏。此外,PVDF的加工通常依赖有毒溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP),存在环境与回收成本问题,同时其热稳定性有限,难以满足高温和高电压环境下的长期应用。因此,如图2所示,理想的正极黏结剂应当具备以下特征:①强粘结力与柔韧性,能够抵御循环中的应力变化;②一定的电子或离子传导能力,以弥补传统PVDF的不足;③化学与电化学稳定性,确保长时间运行不被电解液或副反应破坏;④绿色可持续性与低成本工艺,以满足规模化应用需求。黏结剂的性能提升将成为推动锂离子电池能量密度与寿命提升的重要突破口。

图2. 正极粘结剂需求。

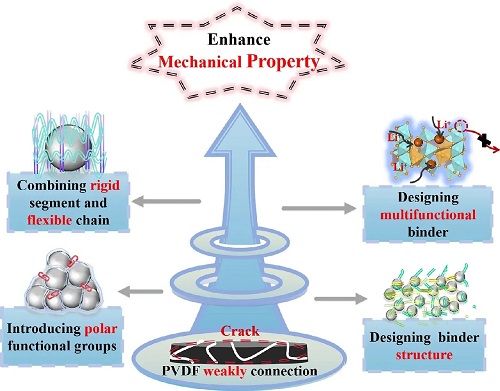

III 提升黏结剂力学性能的策略

锂离子电池中传统PVDF黏结剂与正极材料主要依赖范德华力作用,其结合力较弱,导致在循环过程中易出现机械性能不足的问题,如拉伸强度低、柔韧性差、颗粒脱落和电极开裂。同时,PVDF在电解液中易膨胀并形成凝胶聚合物,进一步恶化电极结构的稳定性。因此,提升黏结剂的机械性能成为改善电池循环寿命和容量保持率的重要方向。

研究表明,通过结构改性或共聚方法可显著增强黏结剂性能。例如,PVDF-HFP因含有无定形区和部分结晶结构,既能改善润湿性和离子传输,又保持机械稳定性。进一步通过交联反应形成三维网络结构,可提升附着力和应力缓冲能力。设计思路还包括改变“点-线”接触为“面-点”接触,以碳纳米管、石墨烯等纳米材料构建骨架结构,增加接触面积并增强拉伸强度。此外,水溶性黏结剂如PAA、CMC、C-CTS和PVA因含有丰富极性基团,可通过氢键或化学键增强与活性颗粒的结合,表现出优异的循环稳定性。对于体积变化剧烈的过渡金属氧化物正极,研究者开发了刚-柔复合型或功能化高分子黏结剂,通过协同作用有效抵御应力并抑制金属离子溶解。

总体来看,机械性能增强策略主要依靠引入极性官能团、构建网络结构以及开发复合黏结剂,以提高电极整体的结构完整性和循环稳定性,并为新型“自修复”黏结剂的设计提供了思路。

图3. 正极粘结剂机械性能提升策略。

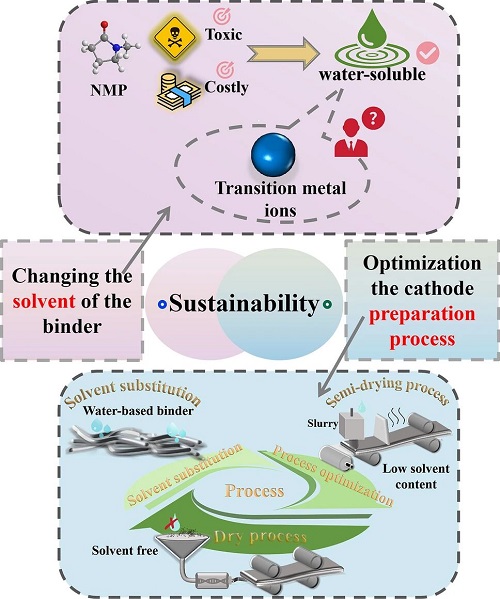

IV 可持续性提升策略

在锂离子电池正极制备中,黏结剂的可持续性对环境与经济效益具有决定性意义。传统PVDF依赖有毒且成本高的NMP溶剂,带来污染与回收难题,因此替代性水系黏结剂被广泛研究。例如,聚醋酸乙烯(PVAc)、壳聚糖(CTS)、黄原胶、羧甲基纤维素(CMC)等天然或衍生高分子均展现出良好应用前景,不仅环保低廉,还能提升循环性能和容量保持率。对于过渡金属氧化物正极,因其对水敏感,研究者开发了水溶性聚离子液体、聚丙烯酸锂(LiPAA)、海藻酸钠等复合黏结剂,既规避了NMP的环境负担,也通过配位作用抑制过渡金属溶解,显著提升结构与循环稳定性。除材料外,制备工艺的绿色化同样重要。传统湿法工艺能耗高、步骤繁琐,水系黏结剂虽环保,但干燥耗时仍存在能量损耗。为此,研究提出了半干法与干法工艺,如采用聚四氟乙烯(PTFE)和热凝胶聚合物实现低溶剂或无溶剂电极制备,大幅降低能耗与成本。最新的溶剂辅助干法(SaB)通过微量乙醇辅助,不仅避免电极开裂,还提升了结构致密性和循环稳定性。整体而言,水系与干法策略为电池制造与回收提供了环保可行的路径,但在兼顾过渡金属正极的稳定性与高性能方面仍需深入探索。

图4. 正极粘结剂可持续性提升策略。

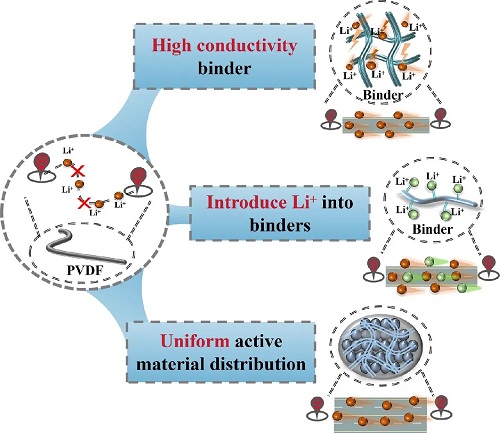

V 导电性增强策略

正极的电化学性能高度依赖于电子与锂离子在电极内部的传输效率,而传统PVDF黏结剂由于电子绝缘性和离子导电性差,严重限制了正极容量和倍率性能的发挥。为改善这一不足,研究主要集中在提升黏结剂的离子与电子传导能力,并保证电极结构的稳定性。

一方面,通过引入高导电性聚合物(如聚酰亚胺、聚苯胺PANI、PEDOT:PSS)、离子液体或Li元素修饰的水系黏结剂,可以在电极内部构建连续的离子-电子传输通道,显著降低极化和内阻。例如,基于离子液体或锂补偿基团的黏结剂能够增加可移动的载流子数量,缩短离子扩散路径,从而提升比容量和倍率性能。

另一方面,通过复合设计提高导电性和分散性。如将导电聚合物与CMC、C-CTS等水系黏结剂结合,减少非活性导电剂用量,使活性物质比例提升至90%以上,从而提高能量密度。此外,石墨烯、rGO等无机纳米材料与有机黏结剂复合,可进一步增强电子-离子协同传输。

总的来说,导电性增强策略的核心在于提升黏结剂对电子与离子的协同传导能力,同时避免颗粒团聚造成的传输中断。合理的聚合物结构设计、功能化修饰和复合策略,不仅改善了电极的动力学特性和循环稳定性,也为高能量密度与长寿命电池的实现提供了新思路。

图5. 正极导电性提升策略。

VI 稳定性性增强策略

正极稳定性直接关系到锂离子电池的性能与安全性,而传统PVDF黏结剂存在热稳定性和化学稳定性不足的问题。其在高温下易产生不饱和键并发生热裂解,同时LiPF₆分解生成的HF会攻击主链,加速黏结剂退化,导致粘附力下降和界面副反应频发。在高电压条件下,PVDF亦易被氧化分解,难以形成有效的保护层,因此无法保证电池的长期稳定性。

为解决这一问题,研究提出了多种稳定性增强策略:包括开发具备优异热化学稳定性的新型黏结剂、在PVDF或电解液中引入稳定添加剂、通过表面改性提升正极材料与黏结剂的兼容性、利用交联体系构建三维网络增强机械强度,以及探索聚合物-无机杂化黏结剂等方案。实验证明,PAA、PMMA等含极性基团的水系黏结剂能显著抑制高温下金属离子溶解,保持更高的容量保持率;引入离子液体或多功能高分子黏结剂可在正极表面形成致密保护层,有效减缓电解液分解与副反应。对于高电压正极,如LNMO和NCM811,采用“牺牲型”黏结剂或功能化聚合物设计也表现出抑制过渡金属溶解、稳定界面的作用。

总体而言,稳定性增强策略通过化学功能基团设计、界面保护层构筑及新型复合黏结剂开发,不仅有效改善了正极在高温与高电压下的结构完整性和循环稳定性,也为安全、长寿命、高能量密度锂电池的实现奠定了基础。

图6. 正极导电性提升策略。

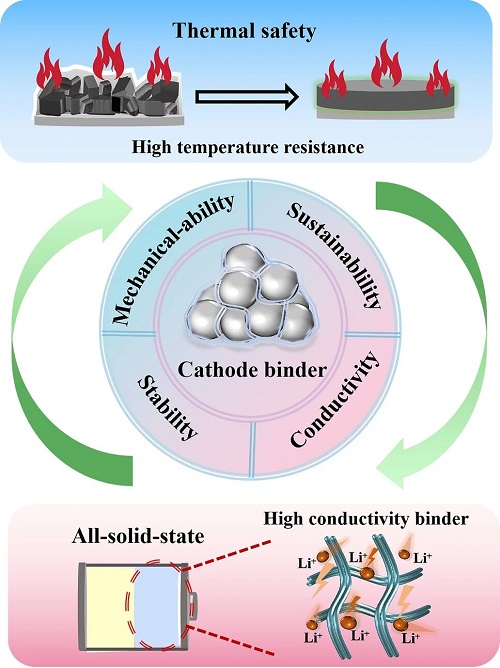

VII 正极粘结剂的未来发展趋势

正极黏结剂的发展正聚焦于提升热安全性和适配全固态体系两大方向(如图7)。传统PVDF在高温下易分解、生成副产物并诱发热失控,因此研究者开发了耐高温聚合物(如PI、PPS、PBO)、无机黏结剂(如磷酸盐、硅酸盐)及功能化复合黏结剂,通过高分解温度、强界面结合及吸热特性显著提升热稳定性与安全性。同时,交联结构和纳米填料的引入进一步增强了机械强度和抑热能力。

在全固态体系中,由于缺乏液态电解质浸润,离子与电子传输受限,传统绝缘性黏结剂已难以适用。为此,研究提出了兼具离子/电子导电性的黏结剂,如PEDOT:PSS和离子液体基材料,并采用干法工艺避免溶剂残留,提高电极稳定性与容量保持率。此外,功能化聚合物和无机-有机复合体系可改善界面接触并降低阻抗,但能量密度仍受额外电解质添加的限制。

总体而言,未来黏结剂研究将向高温稳定、导电性优良与绿色可持续方向发展,为高能量密度和安全可靠的锂电池提供关键支持。

图7. 正极粘结剂发展趋势。

VIII 总结

文章针对LFP与过渡金属氧化物是目前商业化锂离子电池的两大关键正极材料粘结剂进行综述。两种不同正极的结构特性决定了其不同的应用方向,针对功能需求,黏结剂的设计对材料优势的发挥至关重要。LFP因循环稳定性、安全性及资源成本优势而适合长寿命电池,黏结剂需进一步强化其结构稳定性与安全特征;而过渡金属氧化物强调高能量密度与倍率性能,黏结剂应在导电性与界面稳定性上发挥作用。

现有改进策略主要集中于四方面:1. 开发水溶性替代PVDF的黏结剂以降低成本与环境污染,但需避免与过渡金属反应导致容量衰减;2. 提升机械性能,通过极性基团修饰或三维结构构建增强结合力与柔韧性,保障循环完整性;3. 改善电导率,利用导电聚合物与优化颗粒分布构建连续传导网络;4. 提升稳定性,抑制LFP中Fe和氧化物中TM的溶解扩散。

未来挑战在于高温耐受性与固态电池适配性。目前无机黏结剂在锂电中的应用有限且导电性不足,而固态体系中离子与电子传导难题亟待解决。干法工艺虽具潜力,但仍需探索更适合的黏结剂类型。总体而言,黏结剂作为常被忽视却关键的组成,其合理设计将为高能量密度、安全可持续的锂电发展提供重要支撑。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 清华大学核研院何向明等综述:锂离子电池正极粘结剂的挑战和机遇

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 铁死亡-免疫治疗纳米平台综述:面向肿瘤微环境重塑与疗效优化的多维工程设计

铁死亡-免疫治疗纳米平台综述:面向肿瘤微环境重塑与疗效优化的多维工程设计 NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(二)

NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(二) 【央视新闻报道NML文章】国内首款自适应水凝胶仿生吸盘研发成功

【央视新闻报道NML文章】国内首款自适应水凝胶仿生吸盘研发成功 NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(一)

NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(一)