研究背景

随着高效光伏材料的设计合成以及器件工程的开发,有机光伏(OPVs)发展迅速。虽然,在实验室规模上单结OPVs的光电转换效率 (PCE)已经超过20% ,但是,最高效率器件的光活性层厚度仍为100 nm左右。效率对活性层厚度敏感这一问题,限制了OPVs的产业化制备。因此,如何在厚膜器件中实现高PCE是当下必须解决的挑战之一。

Optimizing Exciton and Charge-Carrier Behavior in Thick-Film Organic Photovoltaics: A Comprehensive Review

Lu Wei, Yaxin Yang, Lingling Zhan,* Shouchun Yin,* and Hongzheng Chen*

Nano-Micro Letters (2026)18: 10

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01852-8

本文亮点

1. 研究进展总结:统回顾厚膜有机光伏(OPV)的最新进展,重点关注分子设计和器件工程策略。

2. 效率增强策略:探究限制厚膜器件效率的机制,分析激子与载流子动力学,并确定有效提升器件性能的方法。

3. 工业化贡献和展望:总结厚膜OPV对工业应用的潜在贡献,并对未来发展方向(稳定性、成本和机器学习方面)提供见解。

内容简介

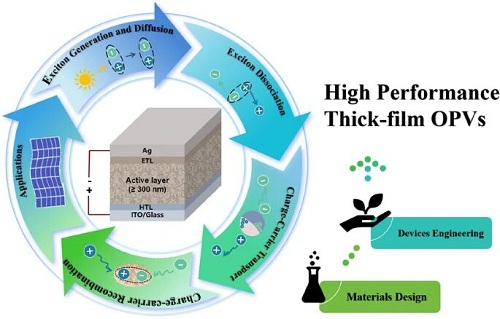

有机光伏电池(OPVs)因其轻质、柔性、半透明、可溶液加工等优势,在多个领域展现出广泛的应用前景,随着高效光伏材料的设计合成与器件工程的发展,单结有机光伏的效率已经突破20%。然而,相较于已经产业化的无机光伏电池,OPV目前想要实现产业化还存在一些挑战。降低OPVs器件制备的敏感度,对于其产业化发展至关重要。因此,厚膜器件因其与大面积印刷技术兼容而成为实现大规模生产的关键。

浙江大学陈红征、杭州师范大学尹守春&占玲玲等人基于厚膜有机光伏器件的制备技术和工作原理,重点讨论了激子的产生与扩散、激子解离、电荷的传输与平衡,及电荷复合与收集,这些影响光电流产生的重要过程,分别从材料设计和器件工程两方面,针对近几年厚膜有机光伏的研究进展进行分析和阐述。以期归纳出构筑高效厚膜OPVs的核心挑战和关键技术,为实现有机光伏产业化提供理论基础和实践经验。

图文导读

I 厚膜OPV机理和效率挑战

如图1所示,OPVs是一种将光能转化为电能的光电转换装置,常见的器件结构可类比为一个三明治模型,由5层不同的功能材料组成。通常高效率OPVs的膜厚为100nm左右,当膜厚超过100nm,达到300甚至500nm,此时,可以将其称为厚膜OPVs。然而,厚膜活性层虽然具有更强的光吸收能力,有利于提高光谱利用率和便利产业化制造,但厚膜中激子扩散寿命有限、电荷迁移率低和不平衡,以及电荷复合程度大,电荷收集效率低等问题严重,这些激子和电荷行为从根本上限制了厚膜器件的光电转换效率。

图1. (a) OPV设备机构示意图,包括薄膜和厚膜活性层; (b) 薄膜和厚膜器件中激子与电荷载流子行为示意图。

II 厚膜器件中的激子与载流子行为

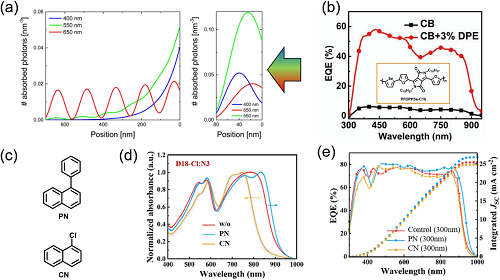

(1)激子产生与扩散:提高光子利用率

OPV活性层中的激子扩散是指光激发产生的电子-空穴对(激子)在到达电子给体和电子受体界面之前,在材料内部的移动过程,材料的化学结构和分子堆积等因素决定着体系的激子扩散长度。较长的激子扩散长度有利于在较厚的活性层中实现有效的电荷生成,这对于提高电池的短路电流密度和整体的光伏性能至关重要。

图2. (a) 采用转移矩阵模型计算了在 AM1.5G 光照下,基于 PCDTBT:PC₇₁BM 的薄结(80 nm)和厚结(700 nm)中的载流子产生分布;(b) 给出了基于 PFDPPSe 器件的 EQE 光谱及 PFDPPSe 的化学结构;(c) 给出了 PN 和 CN 的化学结构;(d) 展示了在不同溶剂添加剂条件下,D18-Cl:N3 薄膜的吸收光谱;(e) 给出了对应厚度为 300 nm 器件的 EQE 光谱。

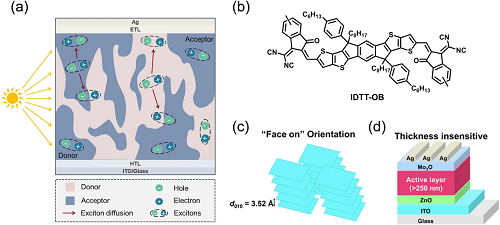

图3. (a) 激子生成和扩散示意图; (b) IDTT-OB的化学结构; (c) 分子堆积模式示意图,π–π 堆积间距 d₀₁₀ = 3.52 Å; (d) 基于 IDTT-OB 的 OPV 的厚膜有机光伏器件结构。

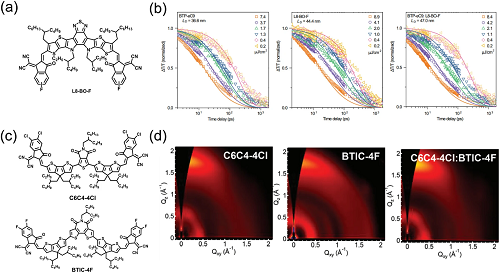

图4. (a) L8-BO-F的化学结构; (b) 采用 670 nm 泵浦激发,在 BTP-eC9(850 nm)、L8-BO-F(814 nm)及 BTP-eC9:L8-BO-F(850 nm)薄膜中测得的单线态激子动力学; (c) C6C4-4Cl、BTIC-4F 及 C6C4-4Cl:BTIC-4F 共混薄膜的掠入射广角 X-射线散射(GIWAXS)图样。

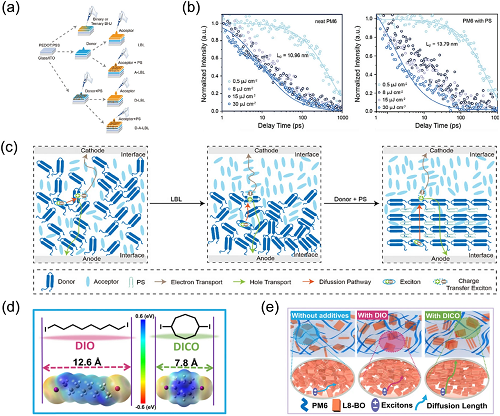

图5. (a)不同OPV器件结构示意图;(b) 在 600 nm 探测波长下,PM6 及 PM6+PS 薄膜的瞬态吸收(TA)动力学随泵浦光强的变化; (c) 相分离和激子传输过程示意图; (d) DIO和DICO的化学结构和计算的静电势(ESP)分布; (e) 添加剂处理前后 PM6:L8-BO 系列共混薄膜形貌变化示意图。

(2)激子解离:自由电荷生成的关键因素

激子解离是指在OPV中,由电子和空穴组成的束缚态(激子)克服库仑力在给受体相界面处,在给受体能极差的驱动力下分解成为自由移动的电子和空穴的过程。激子解离的驱动力通常需要大于0.3 eV才能实现有效的解离。然而,近年来的研究表明,即使在给体和受体之间的能级差非常小的情况下,激子仍然可以有效地解离,尽管其具体机制尚未完全明了。但可以肯定的是,降低激子结合能,可以实现激子更易解离。此外,更多的给受体界面可以提供更多激子解离的通道。因此,分子结构、相分布情况等因素都会影响激子的解离效率,更高的激子解离效率可以产生更多的自由电荷,有助于实现厚膜OPVs中电流密度的提升和光伏性能参数的优化。

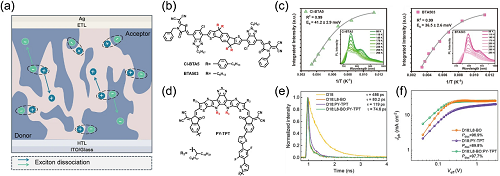

图6. (a) 激子解离的示意图; (b) BTA503的化学结构; (c) Cl-BTA5 和 BTA503 的温度(插图:在 600 nm 处激发的温度相关 PL 光谱)的积分 PL 强度; (d) PY-TPT的化学结构; (e) D18 和铸态混合薄膜的 TRPL 光谱; (f) 电流密度-开路电压铸态OPV 的曲线。

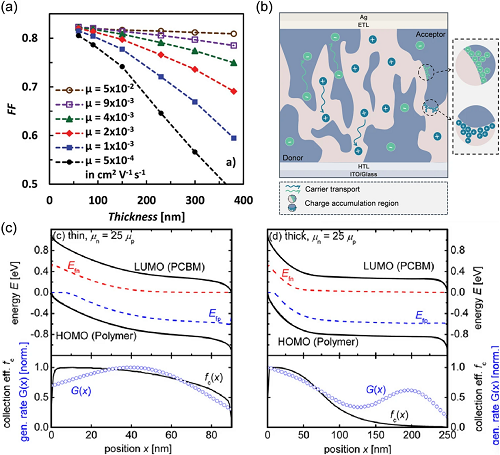

图7. (a) 体异质结埋置结构的制备过程示意图,以及BHJ、LBL和埋置BHJ薄膜中垂直相分布的示意图以及相应的激子/电荷解离和复合行为; (b) 在功率通量为 20 μJ cm⁻2 的 800 nm 泵浦下,PM1/L8-BO 和 PM1/L8-BO:PM1 (90:10, wt/wt) 薄膜在 940 nm 处探测的 TA 动力学曲线; (c) L8-BO依赖性对L8-BO层形成时间的峰值位置。

(3)电荷传输:提高迁移率和平衡动态过程

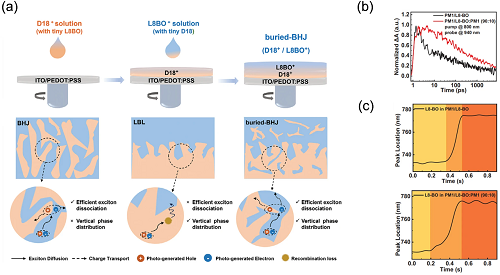

载流子迁移率(μ)是描述电荷载流子(包括电子和空穴)在半导体材料中输运性能的重要物理量。它定义为载流子在单位电场作用下的平均漂移速度与电场强度的比值。在有机光伏体系中采用空间电荷限制电流法(SCLC)进行载流子迁移率的测定,在高电场下,载流子的注入速率超过复合速率,形成空间电荷区,电流与电压的关系可以用来计算载流子迁移率。这种方法基于Mott-Gurney定律,适用于高电场下载流子的注入和传输。器件越厚,载流子需要穿越的距离越长,因此电流密度会降低。电荷平衡是指在传输过程中,电子迁移率(μₑ)和空穴迁移率(μₕ)保持动态的平衡状态。如果电荷平衡被打破,会产生空间电荷积累区,在低电场区的电荷无法被及时收集,产生严重非辐射复合,则会直接影响厚膜器件的电流密度,进而影响器件的光伏性能。电荷的传输与平衡通常会受到活性层材料的分子结构、垂直相分布以及结晶度等因素的影响,高效且平衡的载流子迁移意味着电荷能够更快地从较厚的光活性层传输到电极,对优化电荷收集、提高器件效率等方面都有着重要的影响。

图8. (a) 在模拟 P3HT:PCBM 器件中,假设电子与空穴迁移率相等(μₑ=μₕ)且复合系数 k=2×10⁻12 cm3 s⁻1 时,填充因子(FF)随活性层厚度的变化; (b) 载流子传输和空间电荷区域示意图; (c) 在非对称迁移率(μn≫μp)条件下,短路状态、一个太阳光照时,90 nm 薄膜与 250 nm 厚膜 OPV 的能带图。仅在耗尽区内收集效率高,表明厚器件靠近前电极处的载流子收集效率降低。

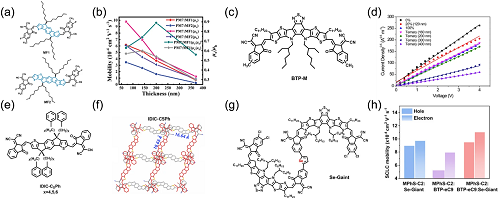

图9. (a) MF1和MF2的化学结构; (b) 活性层厚度变化时电子迁移率 μₑ、空穴迁移率 μₕ 及其比值 μₑ/μₕ 的变化; (c) BTP-M 的化学结构; (d)基于PM6:Y6:BTP-M 薄膜(不同 BTP-M 重量比)的电子单载流子器件 J(^0.5)-V 曲线,以及不同厚度三元共混膜的相应曲线; (e) IDIC-CxPh 的化学结构; (f) IDIC-C5Ph 在单晶中的分子堆积模式; (g) Se-Giant 的化学结构; (h) 所研究二元及三元体系的电子迁移率 μₑ 与空穴迁移率 μₕ 统计直方图。

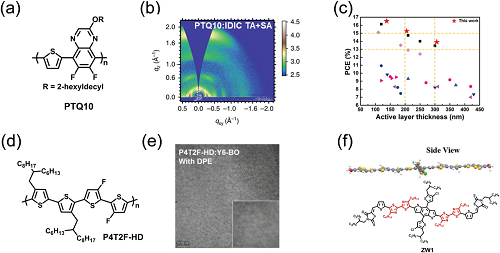

图10. (a) PTQ10 的化学结构; (b) 经过TA + SA处理的PTQ10:IDIC薄膜的GIWAXS图像; (c) 文献报道的具有厚光活性层的高效全PSC的PCE值与光活性层厚度的关系图; (e) 带有DPE添加剂的P4T2F-HD:Y6-BO共混薄膜的TEM图像; (e) ZW1 的化学结构及其优化几何构型的侧视图。

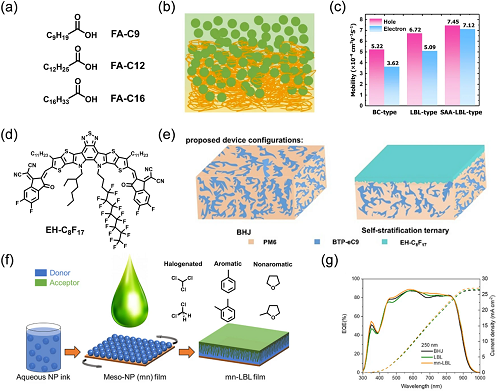

图11. (a) 三种固体添加剂(FA-C9、FA-C12、FA-C16)的化学结构; (b) 固体添加剂辅助的 LBL 型形貌示意图。c 基于 PM6:Y6 的三种器件通过 SCLC 测得的空穴迁移率 μₕ 与电子迁移率 μₑ; (d) EH-C₈F₁₇的化学结构; (e) BHJ 和自分层三元器件的示意图; (f) 基于介观结构纳米粒子(mn)的 LBL 聚合物:NFA 薄膜在水及溶剂中加工受体层的示意图; (g) 厚度为 250 nm 的多种器件的 EQE 光谱。

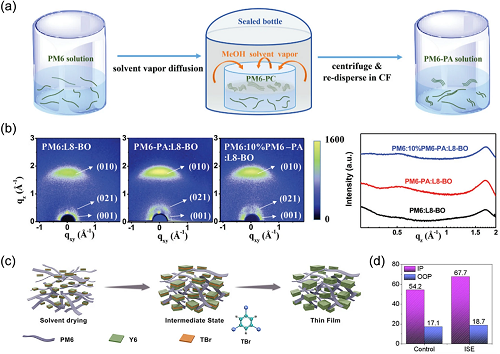

图12. (a) PM6-PC 与 PM6-PA 溶液制备过程示意图; (b) PM6:L8-BO、PM6-PA:L8-BO 及 PM6:PM6-PA:L8-BO 薄膜的二维 GIWAXS 图样及其沿面外方向的 1D 曲线; (c) ISE战略示意图; (d) 对照及 ISE 共混物在 GIWAXS 曲线上 IP(面内)与 OOP(面外)积分强度对比。

(4)电荷载流子复合与提取:最大限度地减少损失

在有机半导体中电荷复合机制主要包括双分子复合和陷阱辅助复合。电荷双分子复合是指两个电荷载流子(电子和空穴)的直接复合,这种复合通常在电荷载流子的浓度较高时发生,尤其是在电荷迁移过程中,活性层中存在空间电荷积累区。陷阱捕获电荷复合机制,通常指的是Shockley-Read-Hall (SRH) 复合机制。在有机太阳能电池中,这种机制涉及到电荷载流子(电子或空穴)被陷阱态捕获,然后与相反类型的载流子复合。通常,提高电荷提取率和降低体系缺陷态密度,都可以降低电荷复合率。电荷提取长度被定义为在外界电场作用下,电荷漂移长度(Ldr=mtF)与活性层厚度(d)的比值,其中t是载流子寿命,F = (Vbi-V)/d是电场。因此,电荷收集效率随着活性层厚度的增加而降低。通过增加载流子迁移率和载流子寿命可以实现电荷收集效率的提高,从而增加厚膜器件的光电流。

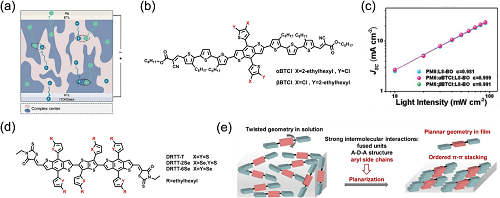

图13. (a) 电荷-载流子复合和收集的示意图; (b) SM供体的化学结构; (c) 二元及优化三元器件的短路电流密度对光强的依赖关系; (d) DRTT-T、DRTT-2Se、DRTT-6Se的化学结构; (e) 本研究中小分子给体的设计策略示意图。

图14. (a) 添加剂的化学结构; (b) 相应 2D GIWAXS 图样的面内与面外方向一维曲线; (c) 在无/有 DBE 添加剂情况下,由厚 PM6:BTP-eC9 薄膜的面外 (010) 峰计算得到的相干结晶长度(CCL); (d) 加工过程示意图; (e) 不同设备中静态/动态无序的比较; (f) 厚度 300 nm 的器件在新鲜及老化状态下的光电流密度 Jₚₕ 与有效电压的变化关系; (g) 厚度依赖的器件性能比较:PCDTBT:PC₇₁BM、原始 DT-PDPP2T-TT:PC₇₁BM、BTR:PC₇₁BM 及纯化 DT-PDPP2T-TT:PC₇₁BM 的厚度性能对比。

III 用于大面积应用的厚膜系统

此外,厚膜有机光伏体系在大面积应用中也具有多项优势:对厚度变化不敏感,可优化激子扩散与分离,提升载流子输运性能,实现更优的形貌控制,并在大面积制备过程中仍保持高光伏性能。这些优势使其成为商业化与高性能开发的理想候选技术。

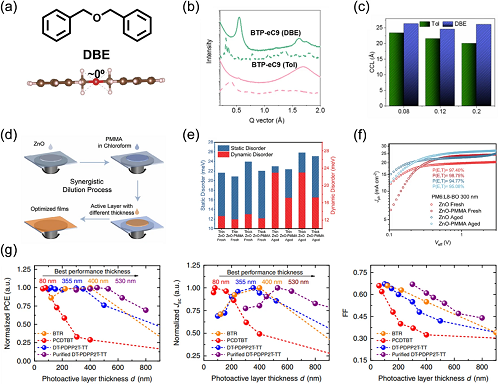

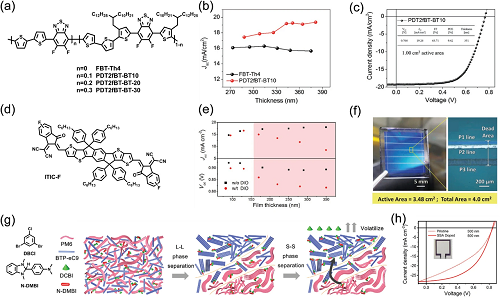

图15. (a) D1–A–D2–A 型无规三元共聚物分子的化学结构; (b) 短路电流密度随活性层厚度的变化; (c) PDT2fBT-BT10 器件的 J-V 曲线(活性面积 1 cm2,活性层厚度 351 nm); (d) ITIC-F的化学结构; (e) 基于 PBTIBDTT:ITIC-F 的有机光伏器件在不同膜厚条件下,未添加与添加 DIO 时的电流密度与开路电压数据; (f) 非富勒烯 OPV 模组照片及 P1、P2、P3 线的光学显微图像; (g) 在液-液(L-L)与固-固(S-S)相分离阶段中,含掺杂剂的形貌演化示意图; (h) 500 nm 厚 BHJ 薄膜、1 cm2 原始与 SSA 掺杂器件的 J-V 曲线;插图为大面积器件照片。

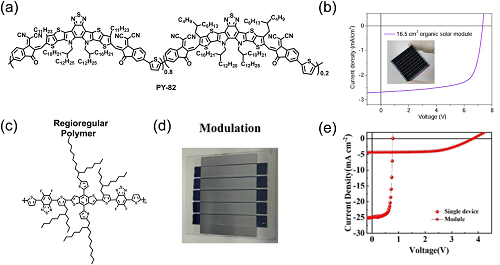

图16. (a) PY-82 的化学结构; (b) 用邻二甲苯处理的 16.5 cm2 模块的 J-V 曲线; (c) PDBD-2FBT的化学结构; (d) 模块的光学图像; (e) 单个设备和模块的 J-V 特性。

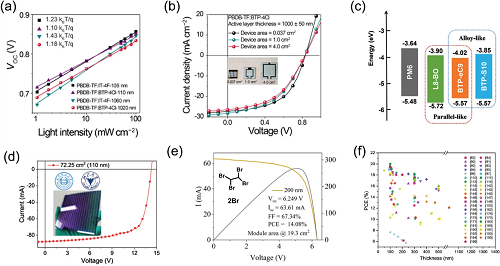

图17. (a) 不同厚度下 PBDB-TF:IT-4F 和 PBDB-TF:BTP-4Cl 器件的短路电流密度随光强变化的关系; (b) 1000 nm 厚 BTP-4Cl 器件在不同活性层面积下的 J-V 曲线;插图为不同面积 PBDB-TF:BTP-4Cl 电池的照片; (c) PM6、BTP-eC9、L8-BO 和 BTP-S10 经循环伏安法测得的能级图 (d) 活性面积为 72.25 cm2 的大面积器件的 J-V 曲线(插图为对应器件照片); (e) 厚度 200 nm 的 PM6:D18:L8-BO 模组的功率-电压(P–V)曲线,插图为 2Br 的化学结构; (f) 本文综述中活性层厚度与器件效率关系的汇总图。

IV 商业化:稳定性、成本和机械学习

OPV 设备的商业应用具有重要的环境和社会重要性。除了解决厚膜器件效率降低的问题,还应该考虑解决设备的稳定性和制备成本问题,以及人工智能(AI)应用机器学习(ML)来预测和分析材料组合的性能。

(1) 厚度依赖性光热不稳定性背后的多方面机制:从热加速自由基形成和载流子复合,到结晶失配和垂直相不均匀性。结晶序列调控、相结构工程和熵稳定等策略为抑制这些降解途径提供了可行的途径,使厚膜OPV具有高效率和长期稳定性。

(2) 厚膜 OPV 通过减少层数和材料用量显著降低器件成本;同时,PTQ10、TVT 等廉价、易合成的聚合物给体进一步压低材料费用,使整体组件成本有望降至 50 $ m⁻2 以内。厚膜结构在提升工艺容错率的同时实现成本与性能双赢,为 OPV 大规模商业化提供了关键路径。

(3) 随着厚膜OPV器件研究的不断推进,高性能活性层材料组合的高效筛选和设计成为了一个关键问题。近年来,人工智能作为大数据中挖掘关系的强大技术,为科研领域带来了显著的便利和发展。AI 以图神经网络、RingFormer 等模型将厚膜 OPV 材料效率预测误差压至 <2%,并通过高通量实验一次性筛查 720 个器件,推动了厚膜OPV材料的创新和商业化应用潜力巨大。

V 总结

本文是一篇系统综述,核心回答了“如何把有机光伏(OPV)活性层做厚,同时仍保持高效率、可制造性和稳定性”这一关键问题。总结了基于分子设计、材料设计及器件结构的协同优化策略这种策略能够优化激子和电荷载流子的动态行为,推动了厚膜 OPV 的重大进步。为了实现用于大规模生产的器件,需在厚度不敏感的前提下精细平衡光捕获、激子扩散与电荷生成:增大膜厚虽能强化吸光、提高良率,却同时压缩激子扩散窗口。为此,可借助窄带隙材料、溶剂添加剂及分子堆积调控等手段优化激子行为与相分离;辅以光场与电学模拟,对工艺参数进行迭代优化,确保效率最大化。最终,通过提升并均衡电子与空穴迁移率,方能真正实现既厚且稳的高性能 OPV。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 浙大陈红征等综述:厚膜有机光伏器件中的激子与电荷载流子行为

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 铁死亡-免疫治疗纳米平台综述:面向肿瘤微环境重塑与疗效优化的多维工程设计

铁死亡-免疫治疗纳米平台综述:面向肿瘤微环境重塑与疗效优化的多维工程设计 NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(二)

NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(二) 【央视新闻报道NML文章】国内首款自适应水凝胶仿生吸盘研发成功

【央视新闻报道NML文章】国内首款自适应水凝胶仿生吸盘研发成功 NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(一)

NML高被引文章 | 微波吸收与电磁屏蔽(一)