研究背景

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其高效和多场景适用的光伏特性,在可再生能源领域备受关注。然而,在大面积钙钛矿薄膜的制备过程中,传统的热退火方法存在耗时长、能源利用效率有待提高等问题,这对需要进一步降本增效的大规模生产提出了挑战。为了解决这一问题,本研究开发了一种改良的近红外退火(NIRA)技术,旨在实现钙钛矿薄膜的快速均匀结晶与大面积制备拓展。

Modified Near-Infrared Annealing Enabled Rapid and Homogeneous Crystallization of Perovskite Films for Efficient Solar Modules

Qing Chang, Peng He, Haosong Huang, Yingchen Peng, Xiao Han, Yang Shen, Jun Yin*, Zhengjing Zhao, Ye Yang, Binghui Wu, Zhiguo Zhao*, Jing Li* & Nanfeng Zheng.

Nano-Micro Letters (2025)17: 272

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01792-3

本文亮点

1. 技术创新:区别于常规的单一热传导模式的热板退火工艺,开发了全新的集成传导、辐射和对流多维传热模式的钙钛矿薄膜近红外热处理技术路线,借助成功开发的自主知识产权的近红外退火装置,实现了大面积钙钛矿薄膜的快速(~20秒)、均匀结晶制备。

2. 性能提升:基于刮刀涂布结合近红外热处理工艺所制备钙钛矿薄膜构建的光伏组件性能获得提升,分别获得22.03%(有效面积:18 平方厘米)和20.18%(有效面积:56 平方厘米)的光电转换效率,并实现1000小时内持续光照条件下的T90稳定性。

3. 产业应用前景拓展:该工作发展的改良近红外热退火工艺路线与配套装置,适配于大规模产业技术与装备拓展,有望在大面积钙钛矿光伏商业化应用中发挥重要作用。

内容简介

目前,钙钛矿太阳能电池在功率转换效率(PCE)和运行稳定性方面取得了显著进展。然而,当器件生产规模扩大时,一些传统的实验室制备方法面临挑战。特别是钙钛矿结晶所需的长时高温退火工艺,不仅消耗大量能源,还影响了组件的生产效率。厦大郑南峰院士团队李静教授等报道了一种改进的近红外退火(NIRA)工艺及其装置的开发,通过引入过量PbI₂调控结晶过程,将钙钛矿活性层的制备时间从传统热板退火(HPA)工艺的几十分钟大幅缩短至20秒以内。研究表明,引入的PbI₂促进了钙钛矿薄膜的均匀成核,使其在NIRA阶段实现快速均质结晶,最终获得的薄膜结晶质量甚至优于传统HPA工艺。基于该工艺,制备出了36 cm2和100 cm2的高效钙钛矿太阳能组件,其最佳PCE分别达到22.03%和20.18%。本研究首次证明通过快速NIRA处理可实现大面积钙钛矿薄膜的均匀、高质量结晶,不仅显著降低生产能耗,更大幅缩短制造周期,为钙钛矿组件的商业化应用开辟了新路径。

图文导读

I NIRA诱导钙钛矿薄膜的结晶的可行性验证

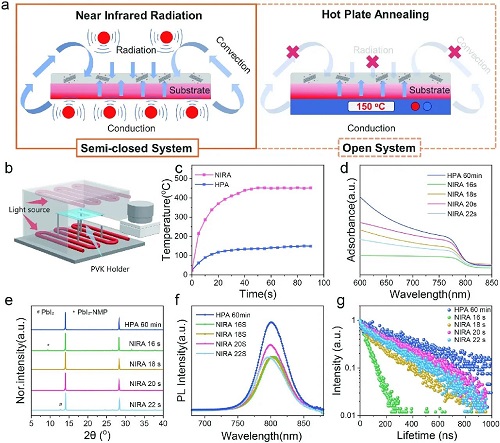

本研究开发了自主知识产权、具备均匀辐照功能的NIRA装置,如图1a所示。NIRA通过传导、辐射和对流三种传热机制实现高效协同加热,克服了HPA单一传导模式导致的传热效率较低、传热不均及能量损耗等问题。尽管红外退火在大面积钙钛矿薄膜快速制备中优势显著,但在保持均匀热辐射、精确氛围控制和基底温度分布一致性方面仍有挑战。为此,本工作采用反射元件和半封闭结构的红外腔体设计(图1b),通过四点边缘支撑系统主动抵消温度梯度,提升了微型组件制备的热场均匀性。该策略可进一步拓展至工业级大面积薄膜生产,确保退火处理均匀性和结晶一致性。实验中所有钙钛矿薄膜均采用刮涂法制备并经真空闪蒸处理,通过对比16、18、20和22秒不同NIRA退火时间(分别命名为NIRA 16 s、NIRA 18 s、NIRA 20 s和NIRA 22 s)与HPA 60分钟处理的样品,结合紫外-可见光谱、XRD、稳态/瞬态荧光光谱等分析(图1c-g)确定了最优退火时间为20 s。

初步研究表明,直接NIRA处理难以获得与HPA相当的高质量薄膜,这主要是由于真空闪蒸后的薄膜处于中间相态、成核位点不足,无法快速吸收红外光并转化为结晶热能,进而导致不均匀成核引发的局部结晶与分解,最终,薄膜晶粒尺寸较小且缺陷明显。为此,在前驱体中引入过量PbI₂(X=5%、10%、15%),以促进均匀快速成核,增强初期热能吸收,从而可实现NIRA数十秒内钙钛矿的快速结晶。

图1. NIRA制备钙钛矿薄膜的可行性研究。

II NIRA退火工程中的PbI₂改性结晶以提高薄膜质量

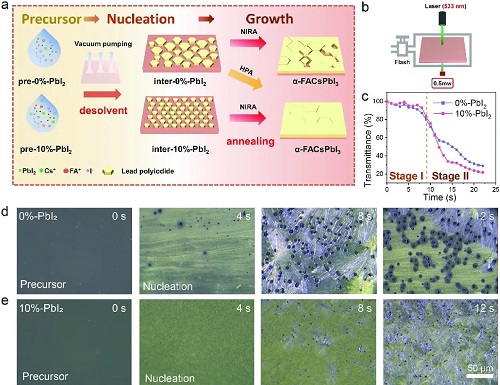

通过实验筛选出过量10%-PbI₂的前驱体溶液可实现最优的薄膜结晶。图2a阐述了PbI₂对NIRA过程钙钛矿结晶的调控机制:未引入过量PbI₂的前驱体(pre-0%-PbI₂)在真空闪蒸阶段自发成核不均匀,导致后续NIRA阶段光热转化效率低,易产生针孔且结晶度差;而含10%-PbI₂的前驱体(pre-10%-PbI₂)在真空闪蒸阶段即可借助过量PbI₂诱导均匀成核,使薄膜在NIRA处理时能快速均匀结晶。

为探究过量PbI₂对钙钛矿薄膜成核结晶过程的影响,研究首先通过原位透射率监测刮涂薄膜在真空闪蒸处理中的透光度变化(图2b,c)。相较于未添加PbI₂的样品(0%-PbI₂),含10%-PbI₂的薄膜透光度随时间加速提升。光学显微镜观察显示(图2d,e):0%-PbI₂样品在8秒内持续形成晶核并呈现明显晶界,而10%-PbI₂样品初期(8秒内)晶核较少且晶粒细密,但在12秒后出现快速均匀成核现象。这一现象与薄膜透射率变化规律吻合:第一阶段(8秒内),过量PbI₂引起的化学计量失衡抑制了成核,使10%-PbI₂薄膜保持较高透光度;第二阶段(10秒后),过量PbI₂辅助实现瞬时快速均匀成核,导致薄膜透射率急剧下降,这种结构更有利于后续红外光吸收与结晶过程。

图2. 钙钛矿薄膜结晶与成核分析。

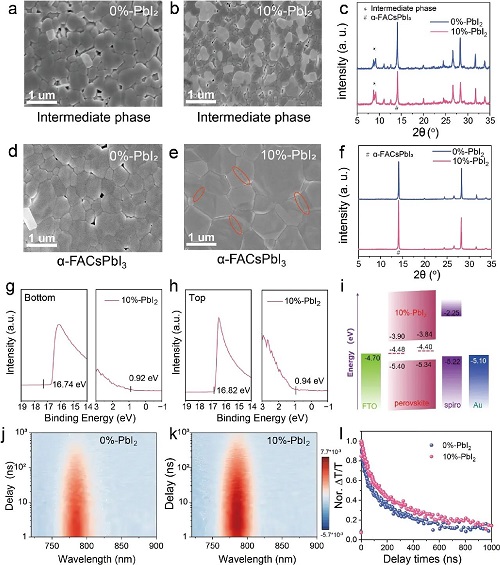

通过SEM和XRD表征发现(图3a-f):10%-PbI₂样品呈现更均匀致密的晶粒结构,XRD显示其中间相(真空闪蒸处理侯的薄膜定义为中间相)衍射峰更强而钙钛矿峰较弱,与形貌特征一致;相较存在大量缺陷的0%-PbI₂样品,10%-PbI₂薄膜经NIRA处理后发生快速奥斯特瓦尔德熟化,形成更大晶粒,呈现α-FACsPbI₃相(图3d,e),14.8°处更强衍射峰证实其更高结晶度(图3f)。UPS能谱显示薄膜上下表面费米能级从4.48 eV渐变至4.80 eV(图3g,h),这种由PbI₂表面聚集诱导的能级梯度形成了有利于空穴传输的内建电场(图3i)。瞬态吸收光谱(图3j,k)显示10%-PbI₂薄膜载流子衰减速率显著降低,THz光谱证实其载流子迁移率更高(0 THz处电场变化率360.99 vs. 142.49 V/cm),表明表面PbI₂层能有效钝化缺陷并提升电荷传输性能。

图3. 10%-PbI₂钙钛矿薄膜在NIRA和HPA条件下的生长和质量分析。

III NIRA在高效钙钛矿太阳能组件中的应用

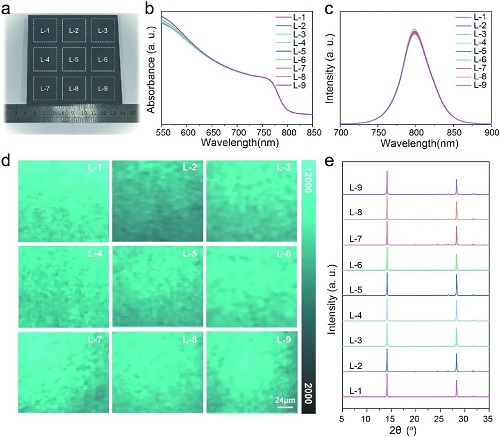

为验证NIRA技术在大面积钙钛矿薄膜制备中的应用效果,研究团队制备了10×10 cm2薄膜样品,并通过九宫格区域法评估其均匀性(图4a)。紫外-可见吸收光谱显示各区域薄膜具有一致的吸收截止波长(图4b),稳态荧光光谱(图4c)及PL mapping成像(图4d)证实样品表面发光强度高度均匀,仅L-2区域因刮涂液体积聚导致荧光稍弱。而传统HPA薄膜(图S17)中心L-5区域出现的明显暗区——该现象源于热板退火时边缘向中心结晶产生的应力。NIRA处理的薄膜通过SEM和XRD图谱均展现出全区域一致的晶粒尺寸和结晶取向,证实PbI₂修饰结合NIRA技术能实现更优质的大面积薄膜制备。

图4. 10%-PbI₂钙钛矿薄膜均匀性的NIRA验证。

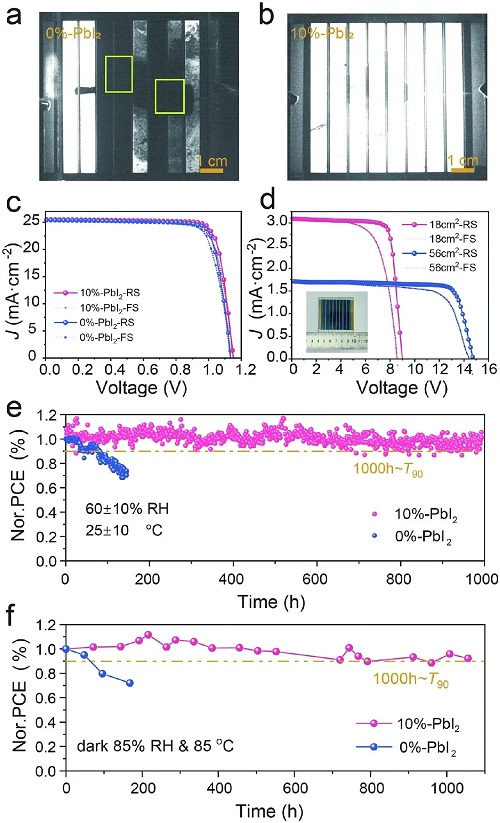

研究团队制备了6×6 cm2和10×10 cm2的n-i-p结构钙钛矿组件(FTO/ZTS/SnO₂/钙钛矿/Spiro-OMeTAD/Au),在标准光照条件下(AM 1.5,100 mW cm−2)进行测试。如图5a-b所示,相比于0%-PbI₂的组件,10%-PbI₂组件展现出均匀明亮的电致发光图像,证实通过PbI₂调控的NIRA技术获得了载流子传输均匀的高结晶薄膜。基于该技术,全刮涂制备的小面积器件(0.12 cm2)实现了24.33%的光电转换效率(图5c)。制备的36 cm2(有效面积18 cm2)和100 cm2(有效面积56 cm2)钙钛矿组件分别实现了22.03%和20.18%的最高光电效率(图5d)。在持续AM 1.5G光照下(25±10°C,RH 60±10%),基于10%-PbI₂组件1000小时后仍保持初始效率的90%(T90);在85°C/85%RH严苛环境下,封装组件1000小时后效率保持率达91%,展现出优异的光热稳定性(图5e-f)。这种稳定性提升源于PbI₂修饰带来的结晶质量改善,为后续开发更高效的钝化策略奠定了基础。

图5. 基于NIRA制备的模组性能和稳定性。

V 总结

本研究提出并验证了一种结合近红外退火(NIRA)与过量PbI₂前驱液调控结晶的创新热处理技术,借助自主知识产权红外热处理装置的研制,成功应用于制备大面积、高质量钙钛矿薄膜及其光伏组件。该方法通过协同优化成核过程、提升红外吸收效率及加速均匀结晶,实现了数十秒级(20秒)的薄膜快速生长。研究发现,引入的过量PbI₂在NIRA处理后以钝化层的形式分布在钙钛矿晶粒表面,形成理想钝化层以提升器件电荷传输性能。基于该技术,36 cm2(有效面积18 cm2)和100 cm2(有效面积56 cm2)组件分别实现了22.03%与20.18%的优化效率。经ISOS-L-1标准测试,NIRA组件在持续光照下保持T90稳定性,在85℃/85%湿度加速老化1000小时后仍保留T91初始效率。这项工作为利用红外热退火技术快速制备高质量钙钛矿薄膜提供了普适性策略,在大面积钙钛矿光伏商业化应用中展现出可喜前景。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 厦大郑南峰院士&李静等:钙钛矿太阳能电池新突破,近红外退火技术新路线实现钙钛矿薄膜快速结晶与大面积制备

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料 NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑

NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑