研究背景

与传统电子型热电器件不同,离子热电(i-TE)器件在人体皮温-环境温差采集、图像识别、神经仿真、VR/AR交互触觉传感、被动集成系统构建等领域备受瞩目。离子热电(i-TE)材料依靠氧化还原效应和Soret效应两种方式来实现低品热量收集。水凝胶电解质作为一种高度亲水的三维网状材料,被广泛应用于全固态i-TE器件的制造中。然而,水凝胶在脱水、耐热能力等方面仍面临诸多挑战,具有高热电转换效率和优越热容能力的固态有机凝胶电解质可以解决以上问题,实现高性能i-TE器件在可持续可穿戴电子中的应用。

An ultra-thin wearable thermoelectric paster based on structured organic ion gel electrolyte

Zhijian Du, La Li* and Guozhen Shen*

Nano-Micro Letters (2025)17: 204

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01721-4

本文亮点

1. 受“洋葱表皮细胞”结构的启发,由多孔聚合物骨架支撑的有机离子凝胶电解质具有强电解液吸附能力和热膨胀效应,赋予离子热电材料高ZT值。

2. 高极性混合碳酸酯电解液使全固态有机离子凝胶电解质具有优异的热容能力和环境稳定性。采用这一有机离子凝胶电解质组装的i-TE器件在空气中显示出优异的稳定型与高输出电压。

3. 激光刻蚀策略构筑电极表面三维微结构增大了电解质与电极之间的接触面积,实现高性能i-TE器件。

4. 超薄、可贴合皮肤的i-TE贴片能用于人体表皮热量的收集,转换与存储、材料识别、非接触/接触温度探测以及光热电神经形态器件。

内容简介

收集人体余热并将其存储转化为电能的离子热电(i-TE)技术是实现自供电可穿戴智能集成电子器件组装的有效途径之一。传统以水凝胶为电解质的i-TE器件很难保证持续稳定的热电压输出,极大限制了i-TE器件的发展。北京理工大学李腊&沈国震研究团队设计了一种类“洋葱表皮细胞”仿生结构的有机凝胶电解质,解决了由于失水等环境因素带来的i-TE器件性能损失问题,大大增强了器件的鲁棒性。该有机电解质具有极高的电解液吸收性,其热膨胀效应使器件具有高ZT值。基于该有机电解质的i-TE贴片Seebeck系数高达28 mV/K,在温差充电、材料识别、接触式/非接触式温度检测、光热电神经形态器件等领域展现出巨大潜力。

图文导读

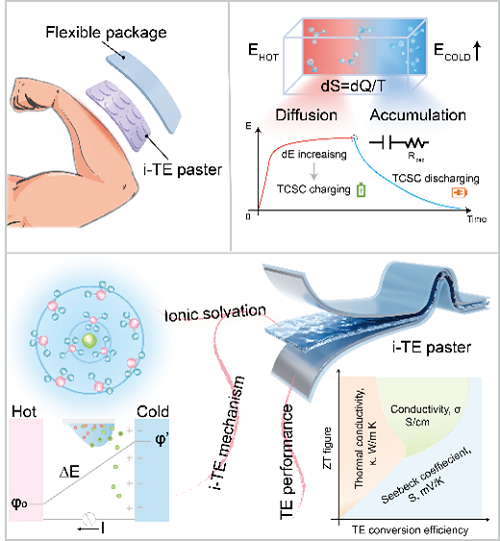

I 可穿戴i-TE贴片用于人体热量收集

基于Soret效应和双电层理论,将离子热电和超级电容器相结合,开发出热充电超级电容器(TCSCs)。当器件紧密附着在皮肤上时,可以将人体皮肤发出的热量转化为电能,同时实现电能的存储。得益于超高的灵敏度以及离子可调节性,i-TE贴片可用于材料精确识别和运动捕捉等人工智能领域。在本工作中,我们组装了一个具有对称结构的柔性可穿戴i-TE贴片,包括有机凝胶电解质膜(o-gel)、聚苯胺膜(PANI)、碳化PI膜(C@PI)和封装膜(PKG)。经测量,其长度为3 cm,宽度为2 cm,厚度仅为197 μm,透水性和透气性优异,符合医疗佩戴标准,可长时间贴在皮肤表面。

图1. 可穿戴i-TE贴片用于热量收集。(a)柔性i-TE贴片示意图;(b)柔性i-TE贴片可实现温度监测、材料识别、动作捕捉的示意图;(c) 基于i-TE效应的热充超级电容器(TCSC)的工作机理;(d) i-TE的垂直解剖图;(e) i-TE贴片的光学照片;(f) 离子溶剂化示意图、i-TE机理及与i-TE贴片相关的热电性能;(g)有机电解质薄膜有限元模拟图。

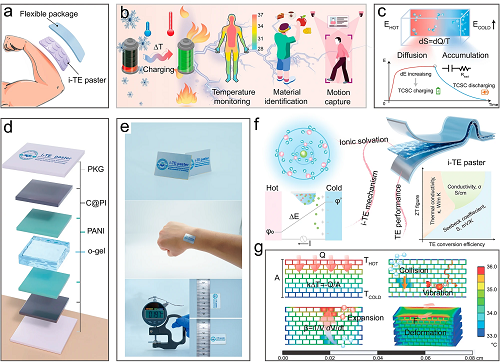

II 基于“洋葱表皮细胞”结构的有机电解质膜设计

i-TE贴片由电解质层和上下两个电极组成。其中,全固态电解质是通过基于“洋葱表皮细胞”结构的聚合物薄膜凝胶化合成的。在“洋葱表皮细胞”结构支撑下,有机凝胶电解质呈现镂空形态,增加了电解质与电极之间的接触面积,对电解液具有强吸收能力。此外,PEO聚合物链的加入提高了膜的力学性能,多孔PVDF-HFP-PEO复合膜在高温下发生的孔隙热膨胀现象能够提高热电性能。垂直型热电测试显示有机电解质膜ZT值为0.35。

图2. PVDF-HFP与PVDF-HFP-PEO薄膜在结构、力学、电性能上的比较。(a) PVDF-HFP-PEO膜的界面扫描电镜图像;(b) 两种膜的N₂吸附曲线;(c) 两种膜的孔隙率和电解质吸收含量对比;(d) PVDF-HFP与PEO之间的氢键作用示意 图;两种膜的XRD谱图 (e),DSC曲线 (f)和应力-应变曲线 (g);(h) i-TE发电机理图;(i) 两种膜在20/60 ℃时的N₂吸附曲线;(j) PVDF-HFP和PVDF-HFP- PEO凝胶的电导率、导热系数、Seebeck系数和ZT图。(PVDF-HFP用浅蓝色表示,PVDF-HFP-PEO用深蓝色表示)

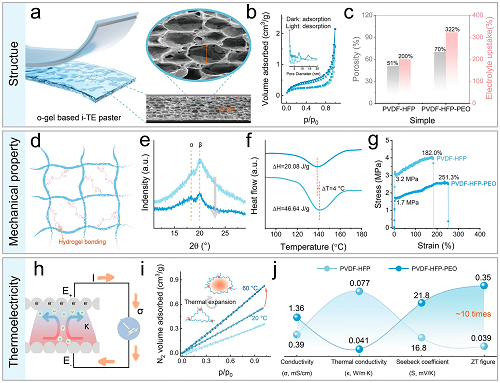

III 有机凝胶电解质对热电性能的影响

LiTf盐的浓度和碳酸酯混合溶剂的比例是决定离子溶剂化的重要参数,会影响电解质的热电行为。因此,我们分别采用红外光谱标定了两种体系下的离子溶剂化作用强度,根据分子动力学理论对两种体系进行了离子配位和扩散速率的模拟和计算,基于阿伦尼乌斯关系式拟合出发生在电解质中的离子迁移势垒。通过一系列测试,依次得到导电系数、导热系数、塞贝克系数和ZT数值。证明电解质的热电性能是由体系中溶剂离子浓度和极性共同决定。此外,高介电常数EC的掺杂使有机电解质具有较高的熔点,确保有机凝胶电解质的环境稳定性。

图3. Li⁺离子浓度和混合溶剂DMC: EC的配比对电性能的影响。(a) PVDF-HFP-PEO膜凝胶化前后的溶剂化结构示意图和光学照片;(b) 不同Li⁺浓度和不同DMC: EC配比的溶剂化强度;(c) 1 M LiTf@DMC: EC=1:2(Ⅰ)、1 M LiTf@DMC: EC=2:1(Ⅱ)、2 M LiTf@DMC: EC=1:2(Ⅲ)的分子静电势图;(d) 1 M LiTf@DMC: EC=1:2(深蓝色)、1 M LiTf@DMC: EC=2:1(蓝色)、2 M LiTf@DMC: EC=1:2(浅蓝色)的均方位移(MSD)图;(e~g) 1 M LiTf@DMC: EC=1:2 (e)、2 M LiTf@DMC: EC=1:2 (f)、1 M LiTf@DMC: EC=2:1 (g)的径向分布函数图;(h) 不同Li⁺浓度的电导率(Ⅰ)、导热系数(Ⅱ)、Seebeck系数(Ⅲ)、ZT图(Ⅳ);(i) DMC: EC不同配比的电导率(Ⅰ)、导热系数(Ⅱ)、Seebeck系数(Ⅲ)、ZT图(Ⅳ)。

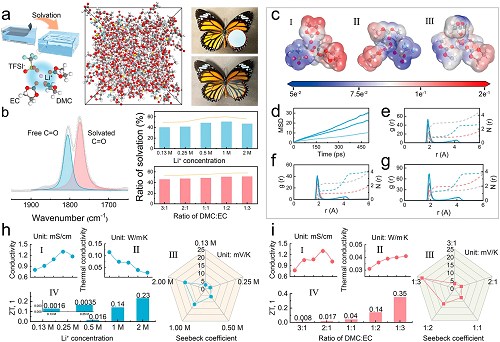

IV 通过电极选择提高i-TE贴片热电性能

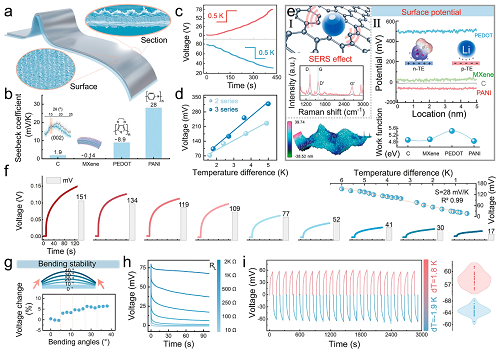

采用CO₂激光烧结法制备了一种具有金字塔结构的多孔类石墨烯碳材料电极薄膜,这些金字塔结构是由1 D碳纤维堆叠交叉构成的,促进了快速的电子传导。在其表面分别喷涂Ti₃C₂Tₓ MXene、PEDOT、PANI溶液作为电极片。其中,用PANI-C@PI电极膜组装的i-TE器件输出一个最高的正塞贝克系数,为28 mV/K,可以响应0.5 K左右的温差,并且其电压输出呈明显的阶梯上升趋势。此外,三个元件串联下甚至获得了71.2 mV/K的热电势。其优异性能的原因总结如下:(1) 基于共振效应,聚苯胺通过增加C sp³、C sp²和C- O键的振动强度来促进Li⁺离子的吸附强度;(2) 引入的C-N键和C=N键使电极上的吸附位点增加;(3)负表面电位可诱导离子吸附后电位发生显著变化;(4)电极膜表面呈现的起伏的金字塔结构可以增加电极与电解质的接触面积,诱导更多的离子改变电极电位。

图4. i-TE贴片的热电性能。(a) PANI-C@PI薄膜的表面和截面SEM图像;(b) C@PI、MXene-C@PI、PEDOT-C@PI、PANI-C@PI贴片的Seebeck系数;(c) i-TE贴片在外加温差逐渐增大和减小过程中的输出电压曲线;(d)多个i-TE组件串联时在不同温差下产生的热电压和计算的Seebeck系数;(e)电极性能表征:(Ⅰ)PANI-C@PI在电解液浸泡前后的拉曼光谱;(Ⅱ)四个电极的表面电位和功函数; (f) 器件在不同温差下产生的热电压; (g) 对器件施加不同的弯曲角度,输出电压在ΔT=2 K时发生的变化;(h)连接不同外部负载时,器件的放电电压曲线;(i) 器件在ΔT=1.8 K和-1.9 K下的循环充放电曲线。

V i-TE贴片在TCSC、材料识别、接触式/非接触式热响应、光热神经形态器件等领域的应用

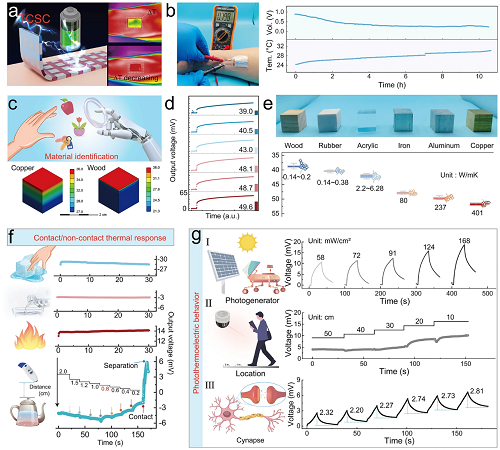

所组装的i-TE贴片可用于不同领域。首先,i-TE贴片可以作为TCSC,收集人体皮肤与外界环境的恒定温差,将热能转化为电能储存在TCSC中。其次,i-TE贴片能够基于热导率对材料进行分类,有望结合深度学习来提高VR物理真实感觉,并扩大触觉感知范围。第三,根据热辐射理论,两个不同温度的分离物体之间的热能传递是通过红外辐射实现的。因此,i-TE贴片也可实现接触式和非接触式温度检测。第四,根据光热电(PTE)技术,i-TE贴片能作为光感受器突触来检测目标物体的距离、位置和方向。

图5. i-TE贴片在不同领域中的应用;(a)串联阵列结构的i-TE贴片作为热充电超级电容器用以收集人体皮肤的热量并转换成电能存储;(b)贴在皮肤表皮后,i-TE贴片持续输出电压;(c) i-TE贴片用于材料识别的示意图以及铜、木块的温度场有限元模拟;(d) i-TE贴片对不同材料的输出电压响应;(e) 对不同材料的导热系数进行多次识别和汇总后的数据统计;(f) i-TE贴片具有接触式/非接触式温度检测功能,可防止极高温/低温对人体造成伤害;(g) i-TE在光热神经形态器件中的应用。

VI 总结

本文开发了一种基于有机凝胶电解质的高性能i-TE贴片,并将其应用于热充电储能、材料识别、接触式/非接触式温度检测以及光热神经形态器件等领域。结合凝胶的聚合物结构和离子溶剂化,制备的有机凝胶基电解质输出ZT值高达0.35。基于原位烧结PANI-C@PI电极组装的i-TE器件具有稳定的高塞贝克系数(28 mV/K),在多次温差充电过程中,电压输出变化小于5%,证明i-TE贴片收集人体低温余热的可行性。文章不仅为离子热电器件性能与稳定性提升提供了新的思路和方法,也为其在持续人体健康监测设备能源供应单元的设计提供了有益的借鉴和参考。未来,该离子热电贴片有望在可穿戴电子设备的实际应用中发挥更加重要的作用。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2023 JCR IF=31.6,学科排名Q1区前3%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 北理工沈国震&李腊等:基于结构化有机离子凝胶电解质的超薄可穿戴热电贴片

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料 NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑

NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑 重庆大学孙宽等:温敏性结晶和刻蚀碳布电极构筑高性能液态铜基热电池

重庆大学孙宽等:温敏性结晶和刻蚀碳布电极构筑高性能液态铜基热电池