研究背景

水系锌碘电池因具备高安全性、低成本及原料储量丰富等优势,在大规模储能领域展现出广阔前景。碘正极具有211 mAh g⁻1的理论容量和1.38 V的平坦放电平台,但其实际应用仍面临三大核心挑战:本征导电性差、多碘化物穿梭效应以及迟缓的碘转化动力学。这些问题共同导致电池倍率性能低下、容量快速衰减,特别是穿梭的多碘化物会腐蚀锌负极,引发不可控的自放电现象。目前研究主要通过三类策略应对这些挑战:开发多孔碳等宿主材料固定碘物种、在锌负极表面构建保护层或采用功能隔膜、以及引入电解质添加剂。然而,这些方法存在明显局限:物理吸附无法有效催化碘转化反应,高浓度电解质体系增加了成本和环境风险,而非氧化还原活性的固定材料难以进一步提升电池能量密度。近期研究发现聚苯胺等共轭聚合物可通过其特有的氧化还原位点同步实现碘物种锚定与转化催化,但在常规电解液中其质子化程度不足,导致活性位点(-NH⁺-)密度有限,限制了催化效能的最大化。研究指出,通过构建质子库策略可显著提升聚苯胺的质子化水平,从而增加活性位点密度,强化对多碘化物的锚定能力并加速转化动力学。这一突破性思路为同时解决碘的固定与转化难题提供了新方向,将推动发展具有高倍率性能和长循环寿命的新型锌碘电池系统,为实现高效、稳定的锌基储能技术奠定重要基础。

“Proton‑Iodine” Regulation of Protonated Polyaniline Catalyst for High‑Performance Electrolytic Zn‑I₂ Batteries

M. Liu, K. Abdalla, M. Xu, X. Li, R. Wang, Q. Li, X. Zhang, Y. Lv, Y. Wang, X. Sun, Y. Zhao*

Nano-Micro Letters (2026)18: 79

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01928-5

本文亮点

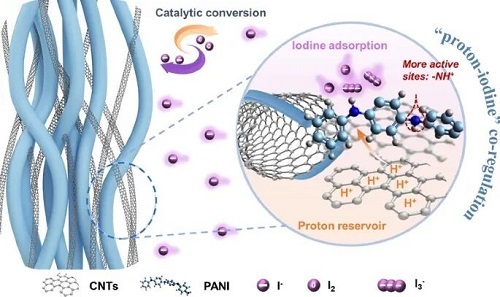

1. 本研究设计了一种由羧基化碳纳米管包裹的三维聚苯胺材料作为催化正极,可有效促进碘的直接转化反应,从而显著提升锌碘电池性能。

2. 羧基化碳纳米管作为质子库,能在聚苯胺链中形成更多质子化位点,通过”质子-碘”协同调控机制,有效抑制多碘化物穿梭效应和锌负极腐蚀。

3. 采用该催化正极的电解锌碘电池展现出420 mAh g⁻1的高容量,并具有超过40,000次循环的超长使用寿命。

内容简介

基于上述难题,北京化工大学孙晓明教授和赵逸副教授提出了一种协同”质子-碘”策略,通过将聚苯胺 (PANI) 与羧基化碳纳米管 (CNTs) 复合制备C-PANI催化正极,在2M Zn(OTF)₂/0.3M NH₄I电解液中显著提升了锌碘电池性能。该材料采用简单的溶剂热搅拌法合成,其中带负电的羧基能有效固定电解液中的质子,在C-PANI电极内构建”富质子”微环境,从而增强其在温和酸性电解液中的反应活性与稳定性。更重要的是,质子化PANI富含-NH⁺=和-NH⁺-位点,既能作为多碘化物结合剂实现直接I⁰/I⁻转化,又能同步抑制多碘化物穿梭效应,从而提升反应动力学并阻止锌负极腐蚀。基于这种”质子-碘”协同调控机制,所构建的锌碘电池在1 A g⁻1电流密度下展现423 mAh g⁻1的超高容量,在20 A g⁻1大电流下经历40,000次循环后仍保持优异稳定性。此外,高负载软包电池在100次循环后容量保持率达90.8%,维持60 mAh容量。本研究为开发双储能机制的高效有机催化剂提供了新思路。

图文导读

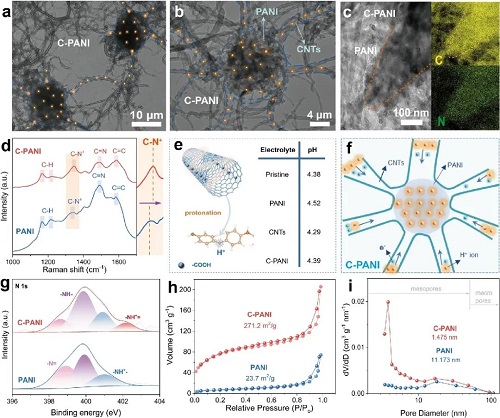

I 构建“富质子”导电网络:PANI/CNTs复合材料的精准设计及其固碘能力

本研究通过可扩展的溶剂热搅拌-研磨法制备了C-PANI复合材料,成功构建了具有”富质子”环境的聚苯胺/羧基碳纳米管复合体系。表征结果显示:透射电镜图像证实聚苯胺纳米棒与羧基碳纳米管形成了神经网络状的导电结构;X射线光电子能谱显示C-PANI中-NH+=和-NH+-峰位增强,证实了材料的有效质子化;比表面积测试表明C-PANI具有271.2 m2 g⁻1的高比表面积和1.475 nm的平均孔径,远优于纯聚苯胺。这些结构特性使C-PANI电极具备优异的电荷传输性能、增强的电极/电解质界面反应活性,以及有效的多碘化物限域能力,为实现高效的”质子-碘”协同调控和提升锌碘电池性能奠定了坚实基础。

图1. 展示了C-PANI复合材料、纯PANI及羧基化碳纳米管的结构表征。

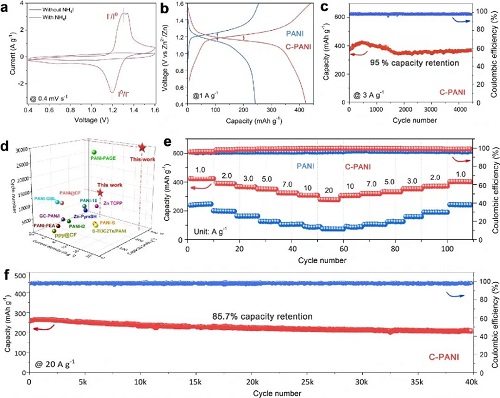

II 突破40000次循环的锌碘电池:“富质子”C-PANI 正极实现高效碘转化

在传统锌碘电池中,多孔碳/碘正极材料因碘转化动力学缓慢和多碘化物穿梭效应普遍存在倍率性能差、稳定性不足的问题。本研究采用具有物理化学吸附能力的氧化还原活性C-PANI作为有机催化剂,在2M Zn(OTF)₂/0.3M NH₄I电解液中系统评估了其电化学性能。实验结果表明,C-PANI正极在1A g⁻1电流密度下提供420mAh g⁻1的放电容量,且极化电压显著低于纯PANI。该电极展现出卓越的倍率性能(20A g⁻1时仍保持277mAh g⁻1)和循环稳定性,在20A g⁻1大电流下经过40,000次循环后仍保持85.7%的容量保持率。这种优异性能归因于C-PANI中质子化位点(-NH+=和-NH+-)与羧基碳纳米管协同构建的高效电荷传输路径,有效促进了碘转化反应并抑制多碘化物穿梭,为开发高性能锌碘电池提供新的解决方案。

图2. 展示了基于C-PANI与PANI正极的锌碘电池在2M Zn(OTF)₂/0.3M NH₄I电解液中的电化学性能对比。

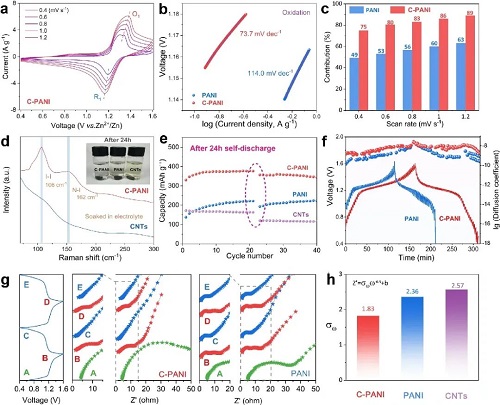

III “质子-碘”协同增强碘吸附/转化动力学

为系统评估C-PANI电极对碘转化动力学的电催化行为,研究团队通过循环伏安测试发现C-PANI具有最小的极化电位(73.7/64.8 mV dec⁻1)和最高的电容控制比例(79% @1.2 mV s⁻1),表明其主导的电容行为有利于实现高倍率性能。恒电流间歇滴定技术测试显示C-PANI的离子扩散系数(10⁻1⁰-10⁻⁷ cm2 s⁻1)显著优于纯PANI,证实其增强的电荷扩散动力学。通过碘吸附实验观察到C-PANI使碘溶液在24小时内完全褪色,并在拉曼光谱中呈现I-I(106 cm⁻1)和N-I(162 cm⁻1)特征峰,证明其通过质子化PANI链中的C-N⁺位点实现高效碘固定。原位电化学阻抗谱进一步揭示C-PANI具有更低的电荷转移电阻(1.83 Ω)和稳定的Warburg阻抗,这些特性共同验证了”质子-碘”协同调控机制可显著提升碘吸附/传输动力学,从而赋予锌碘电池优异的反应可逆性和循环稳定性。

图3. 基于C-PANI、PANI和CNTs正极的锌碘电池在2M Zn(OTF)₂/0.3M NH₄I电解液中的氧化还原反应动力学分析。

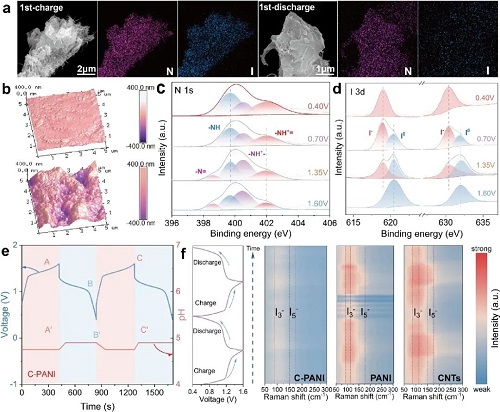

IV 质子化-N+耦合碘物种催化直接I-/I⁰转化反应

通过多种原位/非原位表征手段研究了C-PANI电极在电池循环过程中的微观结构演变与氧化还原化学机制。非原位SEM-EDS分析显示C-PANI电极在充放电过程中碘含量呈现先增后减的变化规律,证实其高效碘转化能力。原子力显微镜和XRD表征表明,与C-PANI配对的锌负极具有更平滑表面和更高的(002)晶面取向(I(002)/I(101)=0.66),有效抑制了枝晶生长和腐蚀反应。XPS分析揭示C-PANI在充放电态分别显示I⁰和I⁻特征峰,实现了直接可逆转化而未生成多碘化物。原位pH测试和拉曼光谱进一步证实C-PANI通过-NH⁺-/-NH⁺=位点实现质子吸附/脱附与碘物种的协同调控,这种”质子-碘”协同机制有效抑制多碘化物穿梭,使电池兼具高容量和长循环稳定性。

图4. 使用C-PANI正极的锌碘电池在2M Zn(OTF)₂/0.3M NH₄I电解液中机理分析。

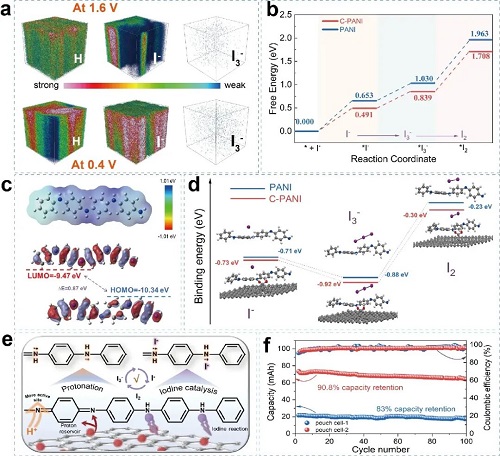

V 理论与实验共演:C-PANI实现“质子-碘”协同与软包电池稳定运行

通过飞行时间二次离子质谱分析发现,C-PANI电极在充放电过程中可实现H⁺与I⁻离子的协同存储,且几乎未检测到I₃⁻/I₅⁻多碘化物。理论计算表明:C-PANI的能隙(0.87 eV)显著小于PANI(2.29 eV),其吉布斯自由能垒(0.869 eV)和碘物种结合能均更低,证实”质子-碘”协同调控可有效促进I⁻/I⁰直接转化并抑制多碘化物生成。基于C-PANI正极组装的软包电池在100次循环后容量保持率达90.8%,理论计算与器件性能共同验证了该材料通过质子化位点(-NH⁺-/-NH⁺=)实现的高效碘固定与转化机制,为发展高性能锌碘电池提供了可靠路径。

图5. 基于C-PANI正极的相关DFT模拟及锌碘软包电池性能分析。

VI 总结

本研究成功开发出具有神经网络结构的C-PANI催化正极,通过独特的”质子-碘”协同存储机制,在电解型锌碘电池中实现卓越性能:在1 A g⁻1电流密度下获得423 mAh g⁻1的高容量,在20 A g⁻1大电流下经历40,000次循环后仍保持223 mAh g⁻1的优异容量保持率。羧基碳纳米管与聚苯胺的复合不仅构建了三维电子/电荷传输网络,更通过物理化学协同作用有效抑制多碘化物穿梭效应。多种原位/非原位表征与理论计算共同证实,C-PANI阴极能够实现高效的I⁻/I⁰直接转化反应,并具有持续的高库伦效率。其特有的质子自限制特性可在放电过程中促进质子吸收,形成更多质子化位点(-NH⁺-和-NH⁺=)用于锚定碘物种。值得注意的是,C-PANI显著降低了与碘物种(特别是I⁻和I₃⁻离子)的结合能,推动实现了I⁻→I⁰的完全转化,而非常规的I⁻→I₃⁻氧化还原路径。采用量产化C-PANI正极组装的软包电池在100次循环后保持约60 mAh的稳定容量,为基于”质子-碘”协同效应的有机催化剂设计提供了新的研究方向。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 北京化工大学孙晓明/赵逸团队: 质子化聚苯胺催化剂的“质子碘”调节助力高性能锌-碘电池

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!

TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章! NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(四)

NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(四) NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(三)

NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(三) NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(二)

NML文章集锦 | 纳米纤维材料及其应用研究(二)