研究背景

金属有机框架(MOFs)凭借结构可调的特性,以及在固态照明、生物成像、环境传感、信息防伪等领域的广阔应用前景,成为材料科学领域的研究热点。其中,1,4-苯二甲酸(H₂BDC)作为最常用的有机配体,在框架内易发生旋转运动,从而导致大量的非辐射能量耗散,基于其构建的MOFs发光性能大幅衰减,成为制约其实际应用的关键瓶颈。近日,吉林大学杨新一等人通过压强处理策略调控MOFs的主客体相互作用,成功实现MIL-140A纳米晶(NCs)光致发光量子产率(PLQY)从6.8%到69.2%的提升,为解决这类MOFs发光难题提供了创新方案!

Pressure-Modulated Host–Guest Interactions Boost Effective Blue-Light Emission of MIL-140A Nanocrystals

Ting Zhang, Jiaju Liang, Ruidong Qiao, Binhao Yang, Kaiyan Yuan, Yixuan Wang,* Chuang Liu,* Zhaodong Liu,* Xinyi Yang,* Bo Zou

Nano-Micro Letters (2026)18: 70

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01917-8

本文亮点

1. 简洁、高效的发光性能调控策略:展示了一种压强处理策略以调控转子配体基MOFs的光学性质。压强处理后,MIL-140A NCs的PLQY从初始的6.8%显著提升至69.2%,并且高效的发光性质可以在环境条件下保持三个月以上。

2. 调控机制的深入解析:详细的原位高压结构分析表明,压强处理通过诱导孔隙收缩实现了主客体相互作用的增强。增强的主客体相互作用提高了材料的结构刚性并限制了配体的振动和旋转,从而有效抑制了非辐射跃迁能量损耗,实现MIL-140A NCs高效蓝光发射。

内容简介

BDC基MOFs因配体旋转引发非辐射能量损耗,进而导致发光效率较低,这为通过化学修饰策略调控其发光性能带来了困难与挑战。针对这一问题,吉林大学杨新一等人创新性地利用压强处理这一物理调控手段,实现了MIL-140A NCs的结构调控与发光性能优化。压强诱导MIL-140A NCs的一维三角通道收缩,框架孔径减小,导致框架内N,N-二甲基甲酰胺(DMF)客体分子与BDC配体之间的主客体相互作用增强。增强的主客体相互作用限制了配体的旋转和振动,从根源上减少非辐射能量损耗。该策略无需复杂的配体修饰或载体制备,仅通过简便且高效的压强处理,解决了MIL-140A NCs发光效率低(初始 PLQY 6.8%)的核心瓶颈,最终实现PLQY高达69.2%的高效蓝光发射,为转子配体基MOFs的发光性能调控提供了新思路。

图文导读

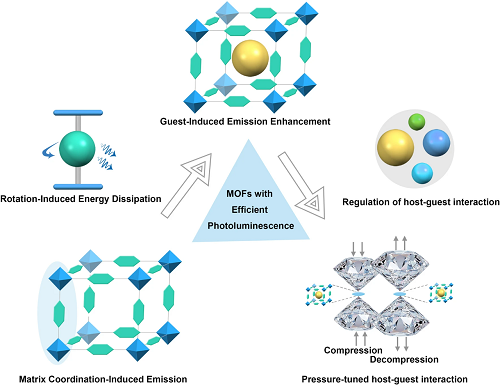

I 高效发光MOFs的制备策略

MOFs因其多样化的发光中心及丰富的发光途径,展现出独特的发光特性;其结构可调性进一步拓宽了在化学传感、生物成像、光学防伪、照明显示等领域的应用潜力。构建高效发光MOFs的核心在于设计刚性配位环境。基于基质配位诱导发光效应,将有机发色团锚定在框架结构内,可有效抑制发色团振动引发的非辐射能量损耗,进而实现高效发光MOFs的制备。此外,引入适宜的客体分子并利用主客体相互作用,还能进一步稳定发色团构象,显著优化材料发光性能。然而,这些策略往往需要复杂的结构设计与繁琐的化学合成,才能实现发色团构象调控及主客体相互作用调节。对于由构型简单的配体构筑的MOFs而言,如何精确调控框架内分子间相互作用以锁定发色团构象、增强结构刚性,成为设计高性能发光MOFs的关键。

压强处理作为一种清洁高效的调控策略,无需改变材料组分即可调控晶体与电子结构,已实现有机分子、无机半导体、钙钛矿及MOFs等材料发射性能的有效调控。通过调节分子构型、相互作用及电子耦合可诱导优异发光,还能借助空间位阻与氢键协同效应提高相变能垒,使压强诱导的高效发光在环境条件下稳定保持。MOFs作为典型刺激响应材料,经压强处理有望构建刚性配位环境以实现高效发光,且压强调控氢键已被证实可通过提高转子配体旋转势垒、改善发色团构象平面化增强其发光性能。但现有高压调控MOFs发光性能的研究多聚焦于调节主体框架,鲜少关注客体分子。因此,如何利用孔道中客体与主体的相互作用,实现转子配体基MOFs中压强响应型高效发光,仍是该领域亟待解决的挑战。

图1. 高性能发光MOFs的制备策略。

II 高压调控MIL-140A NCs的发光性能

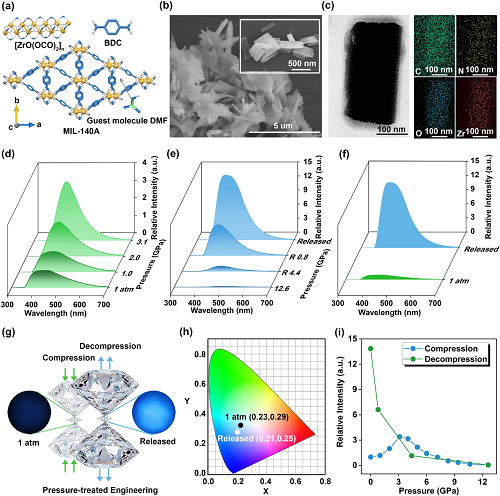

在这项研究中,MIL-140A,即ZrO(BDC),具有单斜结构,空间群为C2/c。由沿c轴取向的氧化锆链组成的无机亚基,通过BDC连接体与六个相邻的氧化锆链连接,构成三角形c轴取向通道。MIL-140A具有结构明确的一维通道和刚性有机配体,这一结构特征简化了压强下主客体相互作用的研究过程,使其在探索转子基MOF中主客体相互作用调节发光性能的内在机制方面具有独特优势。扫描电子显微镜图像显示,合成的MIL-140A为均匀的层状纳米晶(NCs)。能量色散X射线光谱元素映射中观察到的N元素,清晰证实了孔道内DMF客体分子的存在。值得注意的是,BDC是典型的转子配体,其在框架内的旋转运动会导致激发态能量耗散。因此,MIL-140A NCs在环境条件下的发光性能较差,PLQY仅为6.8%。

为探索压强对MIL-140A NCs发射特性的调控,研究人员开展了原位高压光致发光(PL)测量。结果显示,在加压至3.1 GPa的过程中,MIL-140A NCs表现出压强诱导的蓝光发射增强;当压强进一步升高时,PL强度逐渐降低,并且在12.6 GPa时完全淬灭。值得注意的是,压强释放过程中,MIL-140A NCs的发射强度显著增强;压强完全释放后,材料发出明亮蓝光,国际照明委员会(CIE)色度坐标为(0.21, 0.25),且该发光性能可在环境条件下保持3个月以上。MIL-140A NCs的发射强度随压强的演变直接展现了其优异的刺激响应PL行为。

图2. MIL-140A NCs的晶体结构、形貌和压强依赖的发光性能。

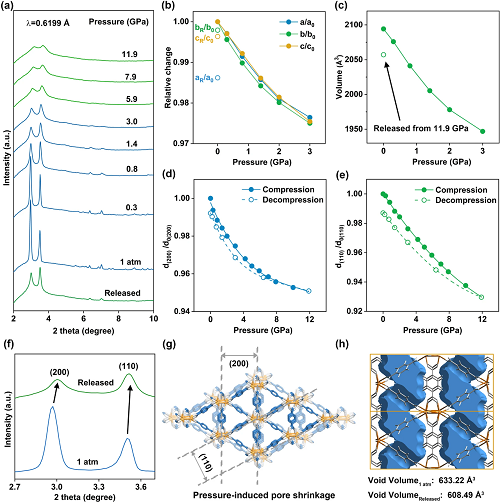

III 高压诱导MIL-140A NCs的结构演变行为

发光性能的调控与压强下的结构演化密切相关。为了阐明压强调控MIL-140A NCs发光性能的内在机制,研究人员进行了原位高压结构分析。原位高压角分散X射线衍射(ADXRD)光谱表明,随着压强的增加,所有布拉格衍射峰逐渐向更高的角度移动,同时伴随着布拉格衍射峰的宽化和部分峰的消失。为了深入解析压强下结构的演变行为,对ADXRD图案进行了Rietveld细化。结果表明,在3.0 GPa以内,MIL-140A NCs保持C2/c相,其中a、b和c轴具有相似的压缩率,表现出正常的晶格收缩。在3.0 GPa以上,除了(200)和(110)晶面对应的衍射峰外,其他大多数衍射峰均消失,表明MIL-140A NCs的结晶度降低。当压强超过3.0 GPa后,无法进行精确的Rietveld细化。值得注意的是,在压强完全释放后,压缩的(200)和(110)晶面没有完全恢复,仍保持压缩状态,这可以通过11.9 GPa压强处理前后ADXRD图案中放大的局部衍射峰来证实。压强处理后晶胞参数和晶胞体积的减少与(200)和(110)晶面的压缩一致。(200)和(110)晶面的压缩导致三角形通道变窄,压强处理前后晶胞的孔体积进一步证明了这一点。空隙的收缩显著地调节了框架与框架内DMF之间的相互作用。

图3. MIL-140A NCs晶体结构随压强的演变行为。

IV 压强调控MIL-140A NCs发光性能的内在机制

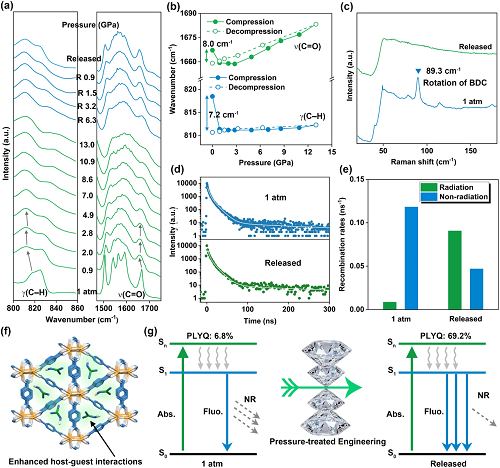

为进一步揭示压强作用下分子间相互作用的变化行为,研究人员对MIL-140A NCs进行了原位高压红外吸收光谱测试。通常情况下,压强会使原子间距缩短、化学键长减小,具体表现为红外振动峰的蓝移。在MIL-140A NCs中,绝大多数红外吸收峰均呈现出正常的蓝移现象。然而,芳香C-H面外弯曲振动γ(C-H)(波数811.3 cm⁻1)和DMF分子C=O伸缩振动ν(C=O)(波数1659.2 cm⁻1),在压强低于2.8 GPa时却向低波数方向移动,这一现象表明压强作用下相关振动受到了抑制。振动抑制可归因于配体与客体分子间C–H···O–C氢键相互作用的增强。振动受限能够有效减少非辐射跃迁过程中的能量损耗,这也是MIL-140A NCs在3.1 GPa压强下发光增强的原因。当压强进一步升高时,相关红外振动峰继续蓝移。此外,原位高压拉曼散射光谱显示,MIL-140A NCs的拉曼振动峰在压强作用下持续蓝移,同时伴随峰的宽化、强度减弱,部分峰甚至消失,表明压强导致MIL-140A NCs晶格收缩和部分非晶化。压强诱导的振动增强与晶格畸变,是压强超过3.1 GPa时,MIL-140A NCs的PL强度减弱的原因。当压强从13.0 GPa 完全释放后,γ(C-H)和ν(C=O)较压强处理前分别红移了7.2 cm⁻1和8.0 cm⁻1,89.3 cm⁻1处归属于BDC配体旋转的拉曼峰消失,这表明相关振动和旋转仍然受到限制。振动与旋转的受限是压强处理后的MIL-140A NCs高效发光的原因。

为了定量表征载流子复合跃迁过程,研究人员基于压强处理前后的时间分辨光致发光光谱,计算了MIL-140A NCs的载流子复合速率。结果显示,压强处理后,MIL-140A NCs的辐射复合速率(kr)从初始的0.0086 ns⁻1提升至 0.0952 ns⁻1,非辐射复合速率(knr)则从初始的0.1183 ns⁻1降至0.0424 ns⁻1。结合原位高压结构分析可知,压强诱导的孔径收缩增强了框架内客体分子DMF与配体BDC间的相互作用。这种增强的主客体相互作用有效提高了框架刚性,抑制了配体的振动与旋转,进而显著降低了非辐射跃迁的能量损耗。最终,压强处理后的MIL-140A NCs呈现出明亮的蓝光发射,其PLQY从初始的6.8%提升至69.2%。

图4. 压强调控MIL-140A NCs发光性能的机制。

V 总结

本研究通过压强处理策略,成功实现了转子配体基MOFs的高效蓝光发射。压强处理会诱导MIL-140A NCs的一维通道收缩,这一过程显著增强了通道内DMF分子与主体框架配体之间的相互作用。增强的主客体相互作用能够有效抑制客体分子的振动与配体的旋转,进而提高框架刚性。这种结构刚性大幅降低了非辐射跃迁的能量损耗,最终使材料在常压下实现了高效发光。这些研究结果不仅阐明了压强作用下MOFs材料“结构-性能”的关联关系,更为开发高效发光转子配体基MOFs材料提供了新的思路。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 吉林大学杨新一等:压强调控实现MOFs高效蓝光发射

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机

广西大学徐传辉等: 仿植物蒸腾系统的生物基柔性太阳能驱动可持续发电机 松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成

松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成 安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化

安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化 浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池

浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池