研究背景

钙钛矿的溶液可加工性为制造先进的太阳能电池提供了一条具有成本效益和高通量的路线。然而,通过溶液沉积法制备高质量钙钛矿薄膜,需精细调控工艺条件,包括温度、气氛、退火时间以及钝化层等。以反溶剂处理为例,无论旋涂法还是刮涂法制备的薄膜,反溶剂滴加时间必须严格控制在数秒的狭窄区间内,且滴加后的薄膜需立即进行退火处理。这种严格的结晶动力学通常导致同批次器件之间以及不同批次器件之间出现较大的性能波动,从而限制了钙钛矿器件的合格率。如何精准调控钙钛矿的去溶剂化与结晶过程,实现高结晶度、光滑钙钛矿薄膜的可重复制备,是推进钙钛矿太阳能电池产业化应用的核心挑战。

Reproducible Fabrication of Perovskite Photovoltaics via Supramolecule Confinement Growth

Xinyi Liu#, Jin Xie#, Ziren Zhou, Huijun Lian, Xinyuan Sui, Qing Li, Miaoyu Lin, Da Liu, Haiyang Yuan, Feng Gao, Yongzhen Wu, Hua Gui Yang, Shuang Yang* and Yu Hou*

Nano-Micro Letters (2025)18: 67

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01923-w

本文亮点

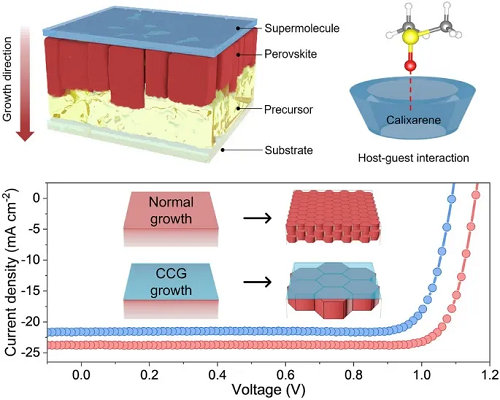

1. “超分子限域生长”策略:通过在钙钛矿前驱体膜表面构建致密的4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃覆盖层,调控钙钛矿的结晶动力学,实现从分子-前驱体界面启动的定向结晶。

2. 超高平整度与可重复性:所制备的钙钛矿薄膜均方根粗糙度低于10 nm,光电性能均匀,器件效率批次间和器件间差异显著降低,标准偏差降至0.23%~0.26%。

3. 优异的光电性能与稳定性:薄膜光致发光量子产率超过10%,表面复合速度低于100 cm/s,最终实现p-i-n结构太阳能电池效率超过25%,并具备良好的光照和湿度稳定性。

内容简介

前驱体向钙钛矿的快速转变过程受工艺条件的影响,极易导致钙钛矿器件性能的不可控变化。基于这一关键问题,华东理工大学侯宇&杨双团队首次提出钙钛矿薄膜的“超分子限域生长”概念,通过使用4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃(tBTCA)分子作为致密的覆盖层,可诱导溶剂分子产生主客体相互作用,调整前驱体的过饱和态以实现可控的薄膜形成动力学,在超分子-前驱体界面实现钙钛矿晶体的垂直生长,可重复地制备出具有超光滑表面的钙钛矿膜。这些综合效应显著降低了钙钛矿薄膜的空间方差,延长了加工窗口,由此制备的器件批次间的效率标准差由0.67%降至0.23%。此外,具有超平滑表面的钙钛矿薄膜表现出超过10%的光致发光量子产率(PLQY),且双界面表面复合速率(SRV)均低于100 cm/s,由此制备的p-i-n结构太阳能电池实现了超过25%的光电转换效率。

图文导读

I 钙钛矿薄膜的限域生长

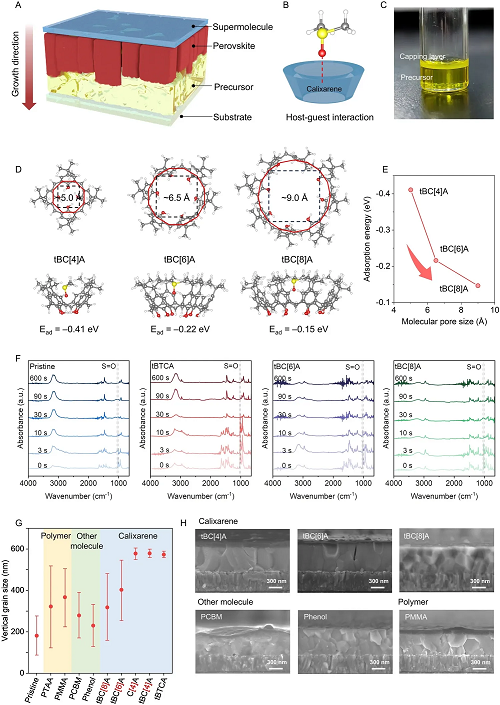

图1. 限域分子设计筛选策略。

已有研究表明,大环杯芳烃可与二甲亚砜(DMSO)、卤代苯及N-甲基奎宁环离子等小分子形成主客体复合物。当DMSO分子接近杯芳烃层时,被大环通过主客体相互作用捕获并形成超分子结构,进而使前驱体薄膜维持较高的DMSO含量以调控去溶剂化与成膜过程。基于密度泛函理论(DFT)的主客体结合能计算表明,随着大环结构扩大,DMSO结合能呈现单调递减趋势。具有6或8个苯酚单元的大尺寸杯芳烃主客体相互作用较弱,对溶剂分子的限域能力降低,导致DMSO去除速率较快,加速钙钛矿形成。此外,由于二甲酰胺(DMF)和DMSO分子尺寸较小,C6/8分子固体的空腔或间隙难以阻隔这些分子。这些差异进一步决定了钙钛矿的后续成核与生长过程,导致最终薄膜的晶粒尺寸显著差异。扫描电子显微镜(SEM)图像显示,随着杯芳烃孔径增大,垂直方向钙钛矿晶粒尺寸逐渐减小(tBC[4]A约580 nm,tBC[6]A约410 nm,tBC[8]A约300 nm),表明具有合适孔径或间隙的分子可通过空间位阻效应限制去溶剂化过程。同时,较小的杯芳烃大环制备的钙钛矿薄膜通常伴随较慢的结晶动力学,这与溶剂去除过程延迟相对应。

通过系统测试另外13种覆盖层(包括聚合物、分子和有机盐)进一步探究限域生长的分子设计原则。首先,覆盖层必须与DMF/DMSO不互溶以形成平整的分子-前驱体界面。将tBC[4]A氯苯溶液滴加至钙钛矿前驱体溶液时,尽管氯苯与DMF互溶,仍可形成漂浮的tBC[4]A层。相反,部分可溶的PCBM溶液会因界面互扩散导致钙钛矿薄膜粗糙。另一关键前提是覆盖层不与钙钛矿反应。许多常用材料(如四丁基氯化铵、聚乙烯吡咯烷酮、γ-环糊精和万古霉素盐酸盐)会腐蚀块状钙钛矿,这些分子或聚合物通常含有酰胺基、羧基等易与钙钛矿反应的基团。此外,覆盖层的分子渗透性与钙钛矿晶粒尺寸无正相关性。例外的是致密聚合物覆盖层(如聚甲基丙烯酸甲酯、聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺]),其防水特性会完全阻隔溶剂渗透并伴随产生缺陷位点。综上,覆盖层需与钙钛矿前驱体相容以形成稳定平整界面,同时具备合适分子渗透性方可实现限域生长。

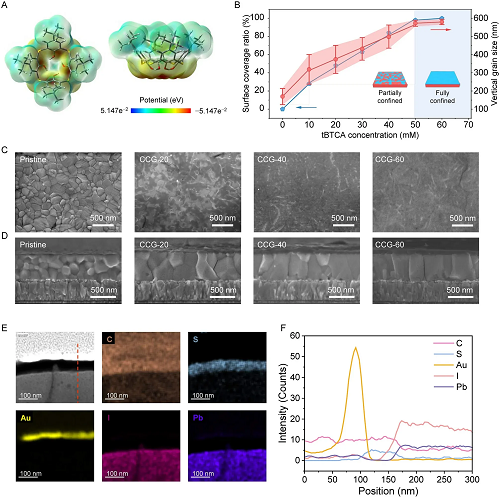

选用具有适中孔径的tBTCA分子调控钙钛矿结晶过程,该分子不仅能提供与DMSO尺寸匹配的空腔结构,还具备缺陷钝化功能。SEM图像显示,经纯氯苯处理的钙钛矿薄膜(下称“原始薄膜”)呈现典型多晶形貌,平均垂直晶粒尺寸约170 nm。当tBTCA浓度为20 mM时,暗区覆盖度约48%,晶粒尺寸增大至约374 nm。在50 mM阈值浓度处薄膜形貌发生显著转变,超过该浓度后所有钙钛矿晶粒均形成垂直贯穿薄膜的柱状结构。当浓度增至60 mM时,实现微米级柱状钙钛矿晶粒的杯芳烃限域生长(下称“CCG”),暗区完全覆盖薄膜表面。垂直晶粒尺寸与tBTCA覆盖层表面覆盖度呈线性正相关,印证tBTCA限域区域结晶动力学的改变。

图2. 钙钛矿薄膜的限域生长。

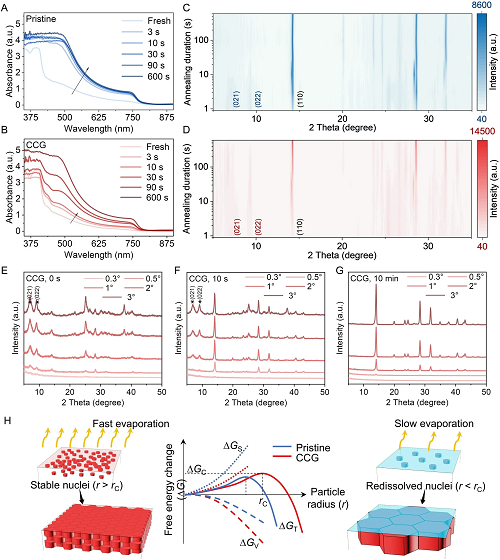

II 薄膜形成动力学

分析钙钛矿薄膜的成相过程是理解tBTCA分子对限域生长动力学影响的有效途径。通过XRD图谱研究钙钛矿随退火时间的演变过程。在初始30秒内,CCG薄膜的斜率n1为0.652,低于原始薄膜的0.826,对应CCG薄膜在等温加热下较慢的中间相向钙钛矿相转变过程。原始薄膜与CCG薄膜的斜率n2分别为0.143和0.316,表明CCG的结晶过程可持续更长时间。掠入射XRD测试显示,随着探测深度增加,CCG薄膜中MA₂Pb₃I₈(DMSO)₂(021)/MAPbI₃(110)与MA₂Pb₃I₈(DMSO)₂(022)/MAPbI₃(110)的强度比值逐渐增大。表明中间相向钙钛矿相的转变主要起始于杯芳烃-前驱体界面,而非底部界面或各向同性的液体体相。

综上,tBTCA层作为阻隔层抑制了溶剂挥发,使前驱体薄膜内维持较低的过饱和度,过饱和与成核仅从分子-前驱体界面处开始引发。这些稳定的晶核主导后续的晶粒粗化过程,最终在较长结晶时间内形成大尺寸钙钛矿晶粒。而原始薄膜中溶剂的快速挥发导致整体薄膜内爆发式成核,其钙钛矿形成过程在数十秒内即可完成。

图3. 钙钛矿薄膜形成动力学。

III CCG薄膜的光滑表面形貌

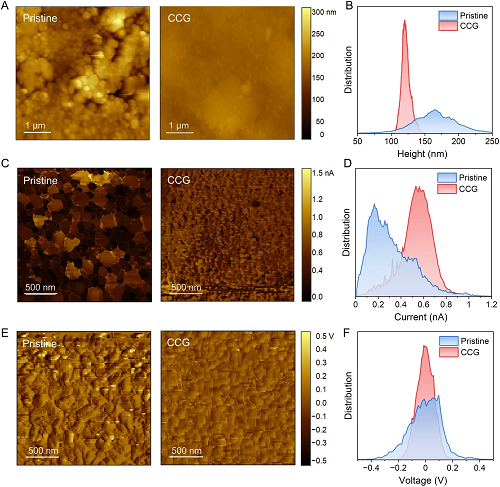

随后,脱除tBTCA层以探究钙钛矿薄膜的表面均匀性。CCG薄膜的粗糙度由原始薄膜的34.15 nm降至6.79 nm,达到目前报道的钙钛矿薄膜最佳水平。通过c-AFM和KPFM技术进一步研究薄膜的光电均匀性。CCG薄膜在整个扫描区域内检测到均匀分布的电流信号(中心值约0.56 nA),电流图谱中几乎无法辨识晶界。相比之下,原始薄膜的电流分布波动显著,不同晶粒间差异甚至超过0.5 nA。CCG薄膜的KPFM图像显示表面电势差约为400 mV,分布范围更集中,而原始薄膜则超过700 mV。因此,杯芳烃-前驱体界面主要通过双重效应提升薄膜加工性与均匀性:(1)作为分子渗透层调控传质过程,控制去溶剂化并屏蔽环境扰动;(2)在空间上限域界面下方的晶体生长,形成超平坦钙钛矿表面。

图4. 钙钛矿薄膜的表面均匀性。

IV 钙钛矿电池器件性能与可重复性

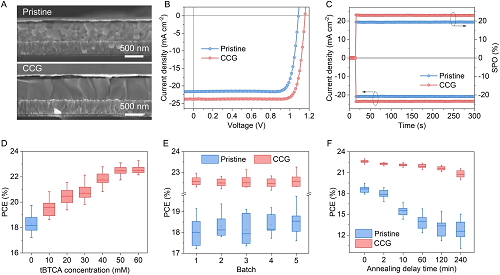

图5. 钙钛矿电池器件性能与可重复性。

将CCG薄膜用于制备钙钛矿光伏电池,器件综合性能的显著提升。同时,该策略可适用于多种钙钛矿组分,如MAPbI3和Cs0.05FA0.81MA0.14PbI2.85Br0.15(记为CsFAMA),其中MAPbI3电池的冠军效率由19.77%提升至23.32%,CsFAMA电池的冠军效率由21.66%提升至25.09%。进一步探究分子限域策略对太阳能电池器件可重复性的影响。在同一批次器件中,通过tBTCA限域生长制备的钙钛矿太阳能电池表现出远优于原始器件的器件间一致性。批次内CCG器件的PCE标准偏差从原始器件的0.64%降至0.26%。结构分析表明钙钛矿薄膜晶粒尺寸与tBTCA浓度呈正相关,太阳能电池的光伏性能也呈现类似规律:当tBTCA浓度低于50 mM时仍存在较大效率波动。实际上,当tBTCA浓度≥50 mM时,tBTCA层可完全覆盖钙钛矿薄膜,确保整体薄膜实现限域生长。而浓度低于此阈值时,限域生长与非限域生长并存,导致晶粒不均匀和表面形貌差异,因此在50 mM处可观察到晶粒尺寸与PCE值的突变。对连续5个批次的CCG器件进行统计(每批次30个独立器件),其PCE分布于22.15%~23.26%之间,标准偏差为0.23%。相比之下,原始器件的PCE标准偏差高达0.67%,效率波动范围达17.22%~19.74%。

V 总结

本研究开发了一种杯芳烃分子限域策略,实现了超平滑钙钛矿薄膜的成功制备,显著提升了钙钛矿太阳能电池的可重复性与光电转换效率。独特的杯芳烃层不仅能通过主客体相互作用调控去溶剂化动力学,还能在预设空间内对钙钛矿形成过程进行物理限域。这些协同效应实现了超平滑、均匀钙钛矿薄膜的高重复性制备,显著降低了同批次及跨批次太阳能电池器件的光电转换效率波动。所制备的钙钛矿薄膜呈现柱状结构形貌,其光致发光量子产率超过10%,上下界面表面复合速率均低于100 cm/s。本研究揭示的形成机制为面向光伏及其他光电应用的高质量钙钛矿薄膜的理性制备提供了新的思路。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 华东理工大学侯宇&杨双等:超分子限域生长策略制备高可重复性钙钛矿光伏器件

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 东华大学朱美芳、陈志钢和上海大学陈雨:仙人掌仿生Janus膜的光导流愈合之道

东华大学朱美芳、陈志钢和上海大学陈雨:仙人掌仿生Janus膜的光导流愈合之道 南理工张文耀&朱俊武/韩国大邱庆北科学技术院Jong-Min Lee等综述:面向高可逆性水系锌金属电池负极的电解质结构设

南理工张文耀&朱俊武/韩国大邱庆北科学技术院Jong-Min Lee等综述:面向高可逆性水系锌金属电池负极的电解质结构设 东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略

东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略 上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用

上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用