研究背景

在运动损伤预防监测与生物力学评估领域,如何实现对肌骨负荷的实时、精准测量既是柔性传感器应用的核心挑战,也是有效预防损伤,提高运动效能的切实所需。传统的应变片或光学动作捕捉系统虽能间接估算胫骨负荷,但存在侵入性强、操作复杂、便携性差等问题,难以满足自由运动场景下的实时监测需求。柔性压力传感器因其可穿戴性与贴合性,被视为骨负荷监测的理想方案。然而,这类传感器在实现高灵敏度与宽量程线性响应方面长期存在技术瓶颈。当前多数柔性器件仅能在低压区保持线性响应,随着压力增大,材料的非线性变形与电学饱和效应会导致输出信号严重失真,使非线性误差常超过5% F.S.,远高于刚性传感器(≤0.1% F.S.)。这不仅显著增加了标定复杂度,也削弱了数据的工程可靠性。针对这一问题,研究者提出以线性灵敏因子(Linear Sensing Factor, LSF = 灵敏度 × 线性范围)作为核心性能指标来评价传感器的整体线性表现。为提升LSF,学界尝试通过多孔结构、分层复合结构及微结构界面设计等手段优化机械响应,但这些方案仍存在制备复杂、建模困难、力电耦合机理不清晰等局限。相比之下,离电传感器因其具备超高本征电容密度(>1 μF/cm2)和优异的可压缩性,被认为是突破这一瓶颈的有力方向。然而,仅依靠材料性能仍难以从根本上消除非线性效应。如何通过结构—材料协同设计,在根源层面实现高灵敏度与全量程线性兼得,成为当前柔性传感器发展的关键科学问题。

Skin-Inspired Ultra-Linear Flexible Iontronic Pressure Sensors for Wearable Musculoskeletal Monitoring

Pei Li, Shipan Lang, Lei Xie, Yong Zhang, Xin Gou, Chao Zhang, Chenhui Dong, Chunbao Li* & Jun Yang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 55

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01887-x

本文亮点

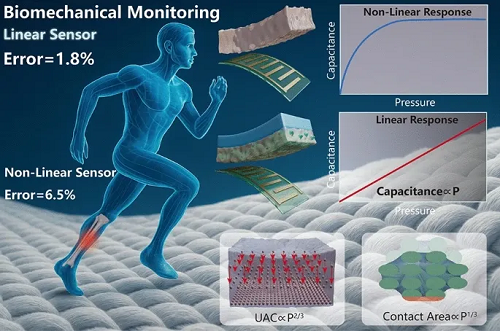

1. 仿生耦合,线性破局:通过将织物微结构(接触面积 ∝ P1/3)与离电材料(离子调控 ∝ P2/3)协同耦合,实现了242 kPa⁻1的高灵敏度与0.997的全量程线性度(0–1 MPa),线性灵敏因子(LSF)高达242,000。

2. 医用精度,步态智感:基于该传感器的智能鞋垫实现了医用级验证,胫骨地面反作用力(GRF)预测误差仅1.8%(相比非线性传感器的6.5%),可用于早期应力性骨折风险的精准预测,验证了其在医用可穿戴设备中的应用潜力。

内容简介

中国科学院重庆研究院杨俊&中国人民解放军总医院李春宝等受人类皮肤触觉感知机制启发,提出了一种“双机制柔性离电传感器(FIPS)”,通过仿生分层结构与离子调控耦合机制,实现了对外界压力的高精度线性响应。传感器创新性地引入两种协同作用机制:一是织物微结构电极,其在受压时可实现与压力成比例的接触面积扩展(∝P1/3);二是离电层,通过离子浓度的自适应调控(∝P2/3)维持信号的稳定输出。两种非线性效应的协同耦合,使传感器整体电容响应呈线性变化(C∝P)。得益于这一仿生设计,FIPS在0–1 MPa范围内实现了242 kPa⁻1的高灵敏度与0.997的线性度,线性灵敏因子(LSF)高达242,000。该设计在多种基底与离子体系下均得到了验证,体现了良好的普适性与可扩展性。基于FIPS构建的智能鞋垫系统在步态分析中实现了对胫骨负荷的1.8%预测误差(远优于传统非线性传感器的6.5%),展现出其在运动损伤预警与骨折风险预测中的巨大应用潜力。该研究提出的仿生设计框架为高性能线性柔性传感器的普适化设计提供了理论依据,也为医用级可穿戴设备的工程化发展奠定了重要基础。

图文导读

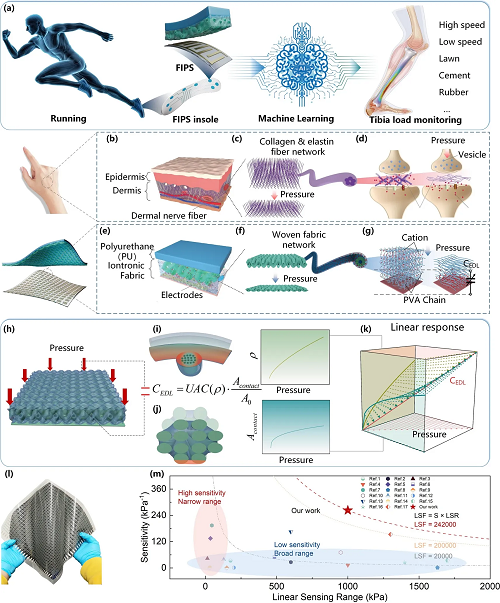

I 织物-离子双机制构筑线性响应核心

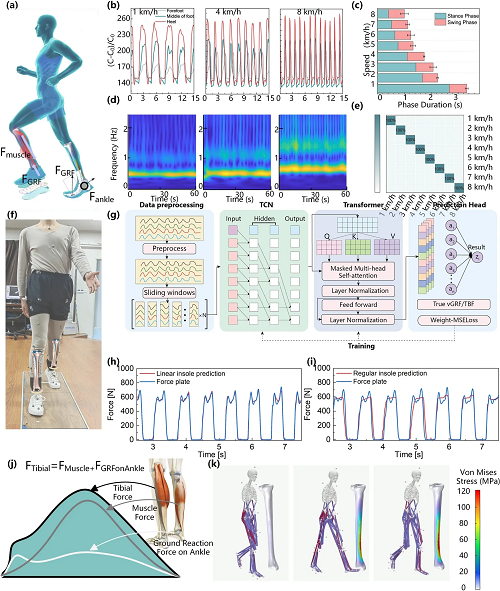

如图1所示,本研究从人类皮肤的层状结构与感压机制中汲取灵感,构建了一个皮肤启发的双机制离电传感系统。皮肤的真皮层由胶原纤维与弹性纤维交织形成的梯度网络组成,能够在受压时实现能量吸收与离子信号线性传导。仿照这一结构,研究团队设计了由聚氨酯表层、离电织物层与底部叉指电极组成的柔性离电传感器(FIPS)。在受压过程中,织物网络承担主要的机械刺激作用,其接触面积随压力呈P1/3规律扩展,显著提升了可测量范围;同时,离子凝胶中的高分子链(PVA)在受压下发生解锁行为,促进离子的有序迁移,使局域离子浓度随压力按P2/3规律变化。两种非线性机制的叠加效应实现了电容与压力的线性响应(C ∝ P),有效打破了柔性传感器中灵敏度与线性度的传统矛盾。理论分析进一步揭示了这一线性规律的形成机理:通过引入界面匹配系数、织物系数以及压力诱导的有效模量变化等五个关键参数,建立了电容–压力的解析模型。该模型表明,传感线性不仅依赖于材料模量差异,更取决于离子凝胶与织物界面的应力传递效率及织物基底的变形分布特性。

图1. 织物-离子双机制构筑线性响应核心。

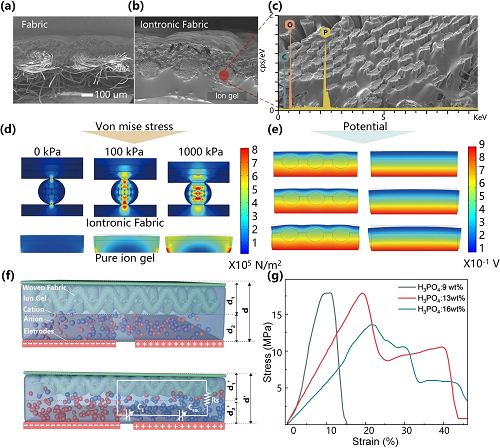

II 织物网络赋能离子迁移效率

如图2所示,研究团队通过扫描电子显微镜(SEM)与有限元分析揭示了织物网络在提升离子迁移与维持结构稳定性中的关键作用。织物的多尺度孔隙结构可在压缩过程中有效分散应力并形成多通道离子迁移路径,避免离子凝胶在高压下的结构硬化。

对比实验表明,不同织物类型(如尼龙、聚酯、棉纤维)均可与离子凝胶形成稳定界面,其机械匹配度直接决定传感灵敏度与响应线性。此外,有限元模拟结果进一步证实:织物网孔的弹性模量梯度调控了局域应变分布,从而在分子层面实现了“机械缓冲+电荷调节”的双重稳定机制。这一多尺度协同作用为后续的大量程、高稳定性传感性能奠定了基础。

图2. 离电传感器仿真分析。

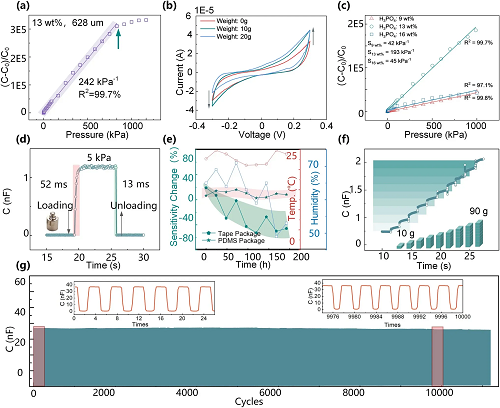

III 材料优化及结构调控构筑通用设计策略

如图3所示,研究系统分析了FIPS在不同结构参数下的性能演化规律。通过调控离子凝胶厚度、酸含量、织物密度及封装层厚度,传感器的线性区间与灵敏度得到了系统优化。研究提出的“双机制仿生设计框架”不仅限于特定材料体系,而是一种可推广的柔性传感通用策略。通过在不同基底(织物、弹性体、复合膜)与多种离子体系(酸性、碱性、盐性)中进行验证,均能复现高线性与高灵敏响应。这一结果表明,“接触面积–离子浓度”耦合原理具有普适性,可作为构建新一代线性离子电子器件的理论基础。未来,该设计思路有望延伸至应变、触觉及生物信号传感领域,为柔性电子学提供系统化的设计范式。此外,传感器在10,000次循环加载下仍能保持稳定响应,表明其优异的机械耐久性。进一步采用PDMS封装后,器件在高湿与高温环境中表现出长时间电学稳定性,证明其具备医用可穿戴环境下的长期可靠性。

图3. 用离电传感器性能优化。

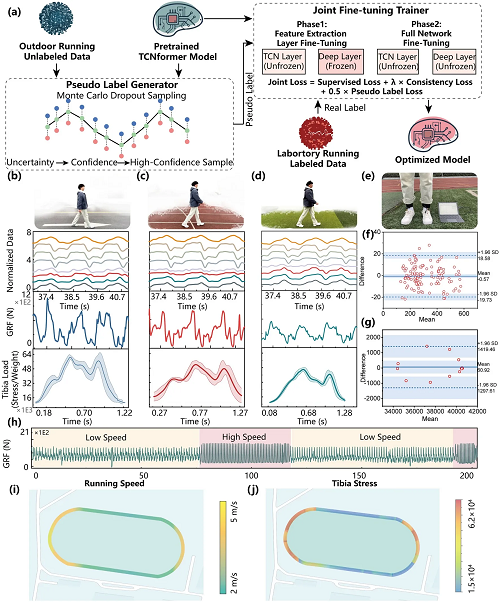

IV 步态感知与负载重构

如图4与图5所示,研究团队将FIPS集成到智能鞋垫中,构建了动态胫骨负荷监测系统。通过实时采集足底压力分布信号,结合步态学模型实现了胫骨负载的定量重构。该系统在多场景(草地、跑道、水泥地)行走与奔跑测试中均实现了1.8%的负荷预测误差,显著优于传统非线性传感鞋垫(6.5%误差)。系统能够识别不同步态阶段(后跟触地、前掌支撑、离地推蹬)下的负载变化,为运动损伤预警、康复评估及个性化训练提供了高精度数据支持,展示了柔性离电传感器在运动医学中的工程化潜力。

图4. 离电传感器用于地面反作用力监测。

图5. 离电传感器用于胫骨负荷监测。

V 总结

本研究突破了柔性传感器中“高灵敏度与宽线性度难以兼得”的长期瓶颈,提出了一种皮肤启发的织物–离子双机制设计原理。通过在织物网络中引入可控的接触面积扩展机制(∝P1/3),并在离子膜中实现自适应离子浓度调控(∝P2/3),成功构建出一种兼具超高灵敏度与全量程线性响应的离子柔性压力传感器(FIPS)。理论模型揭示了织物–离子界面在力–电转换过程中的非线性耦合补偿机制,明确了线性响应不仅取决于材料模量差异,更依赖于界面应力传递效率与空间变形分布特性。这一发现为柔性离子电子器件的性能优化提供了可解析、可推广的设计理论。

在应用层面,基于FIPS构建的智能鞋垫系统实现了医用级的胫骨负荷监测,胫骨负荷误差仅1.8%,远优于传统非线性传感方案,展示了其在运动损伤预警、运动康复监测、个性化训练评估和运动效能提升等领域的广阔前景。

总体而言,本研究提出的“接触–离子双机制线性化原理”实现了柔性传感器在灵敏度、线性度与稳定性三方面的协同突破,为下一代高精度医用可穿戴设备提供了新的科学依据与设计范式。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 中科院重庆研究院杨俊等:仿皮肤超线性离电传感器用于新一代医用可穿戴科技

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 东华大学朱美芳、陈志钢和上海大学陈雨:仙人掌仿生Janus膜的光导流愈合之道

东华大学朱美芳、陈志钢和上海大学陈雨:仙人掌仿生Janus膜的光导流愈合之道 南理工张文耀&朱俊武/韩国大邱庆北科学技术院Jong-Min Lee等综述:面向高可逆性水系锌金属电池负极的电解质结构设

南理工张文耀&朱俊武/韩国大邱庆北科学技术院Jong-Min Lee等综述:面向高可逆性水系锌金属电池负极的电解质结构设 东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略

东南大学张宇、武昊安/郑大一附院荆自伟等综述:破解单原子纳米酶稳定性难题的创新策略 上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用

上海交通大学杨晓伟&河南大学王转培:MBene 二维材料在能源存储与能量转化中的应用