研究背景

全固态锂电池(ASSBs)凭借非易燃固体电解质(SEs),在安全性与能量密度上显著优于传统锂离子电池,且适配锂金属负极与超高电压正极,是下一代高能量密度储能器件的重要方向。其中,氯化物固体电解质(CSEs)平衡了电压耐受能力与离子导电性,可兼容商用4.3 V级NCM811等层状氧化物正极,潜力突出。

然而,在>4.5 V的超高电压下,CSEs易发生电化学分解,且与高镍正极(如单晶NCM811,SCNCM811)间会产生界面副反应,生成绝缘副产物(如Zr/Y-O-Cl)并诱发正极不可逆相变,导致电池容量快速衰减。虽已有高熵阳离子取代、氟掺杂、异质相工程等策略改善其高压稳定性,但普遍存在原料成本高、合成工艺难规模化、长期循环界面动态稳定性不足等问题。此外,铁电材料(如钛酸钡,BTO)具备界面电场调控能力,可优化离子传输与界面稳定性,但其在氯化物电解质高压改性中的应用尚未得到充分探索,亟需开发简便、低成本的界面调控策略以突破CSEs的高压应用瓶颈。

BaTiO₃ Nanoparticle‑Induced Interfacial Electric Field Optimization in Chloride Solid Electrolytes For 4.8 V All‑Solid‑State Lithium Batteries

Qingmei Xiao, Shiming Huang, Donghao Liang, Cheng Liu, Ruonan Zhang, Wenjin Li*, Guangliang Gary Liu*

Nano-Micro Letters (2026)18: 52

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01901-2

本文亮点

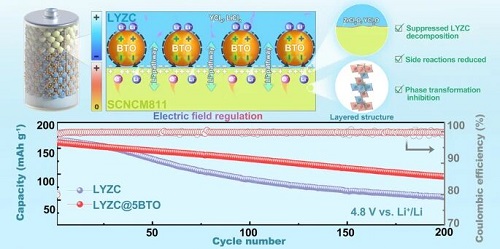

1. 电场调控,稳定长循:展示了一种介电材料调控界面电场的机制。有效抑制电解质在4.8V高压下的自分解反应,采用LYZC@5BTO的全固态锂电池(ASSBs)在150次循环后仍能实现76%的容量保持率,显著优于未改性LYZC体系的循环稳定性。

2. 抑副反应,缓解相变:提出了一种高效的界面调控策略。该策略能显著减少LYZC与SCNCM811正极间界面副产物(如ZrCl₃O、YCl₂O)的生成,同时缓解SCNCM811在循环过程中的不可逆相变(如层状结构向岩盐相转变),从界面副反应抑制和正极结构保护两方面,大幅提升了电解质与正极的界面兼容性。

内容简介

为解决固体电解质在高电压下易自分解、与单晶高镍三元正极界面兼容性差及全固态锂电池循环稳定性不足的问题,深圳大学刘光良团队开展了核心工作:采用高效球磨工艺将厚度约50nm的铁电材料BaTiO₃(BTO)纳米颗粒均匀包覆于LYZC表面,构建LYZC@xBTO复合电解质,改性后电解质离子电导率仍保持1.06 mS cm⁻1;借助BTO的铁电特性,其包覆层可在LYZC/BTO界面诱导内建电场以抵消外部高压电场,有效抑制LYZC在4.8V下的自分解,并缓解SCNCM811的不可逆相变(如层状结构向岩盐相转变)。结果显示:基于LYZC@5BTO的ASSBs在4.8V高压下表现优异,150次循环后容量保持率达76%,200次循环(1C)放电容量为95.4 mAh・g⁻1,显著优于未改性LYZC体系(200次循环容量仅55.4 mAh・g⁻1),且在5V高压下仍具备良好稳定性;研究还通过XRD、XPS、ToF-SIMS、HRTEM、EIS等表征手段,验证了BTO包覆未破坏LYZC晶体结构、有效优化了电极/电解质界面化学环境并抑制界面劣化,该策略为高压全固态锂电池的氯化物电解质改性提供了低成本、可规模化的解决方案。

图文导读

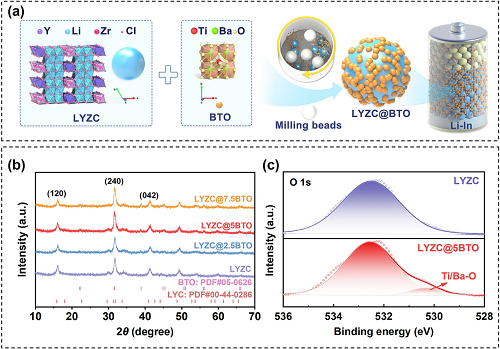

I 铁电材料改性无机固态电解质的可控制备与形貌、结构优化

图1. 实验制备原理及结构演变。

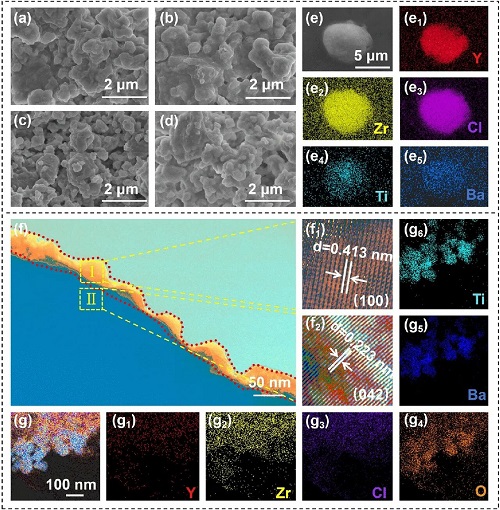

图1主要围绕LYZC@xBTO复合电解质的制备过程、晶体结构及表面化学特征展开。采用简易低耗的机械球磨,实现了LYZC@xBTO的可控制备。如图2所示,从SEM以及TEM测试结果可以看出:BTO的引入对LYZC的表面形貌无明显改变,而且能够清晰观察到LYZC表面有一层50-100nm厚度的BTO包覆层,验证了BTO的有效引入。

图2. 电解质的表面形貌。

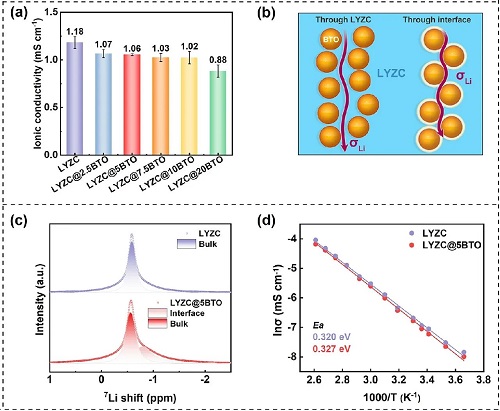

II 增多传输路径,维持高离子电导率

如图3,在LYZC表面引入大量高介电材料BTO,其离子电导率无明显变化,提出是由于增强了LYZC/BTO表面Li⁺的传输性能,削弱了BTO(离子传导惰性)对LYZC离子电导率的影响。核磁共振结果表明:相比LYZC样品,LYZC@5BTO谱线在-0.5 ppm处额外出现了一个信号峰,验证了上述假说。BTO引入前后,样品的活化能测试结果显示其离子传输能垒差异较小(0.320 vs. 0.327 eV)同时说明了BTO的引入对电解质的离子传导没有明显的阻碍作用。

图3. 维持高离子电导率的机制。

III 实现高电压(4.8V vs. Li⁺/Li)条件下的循环稳定性

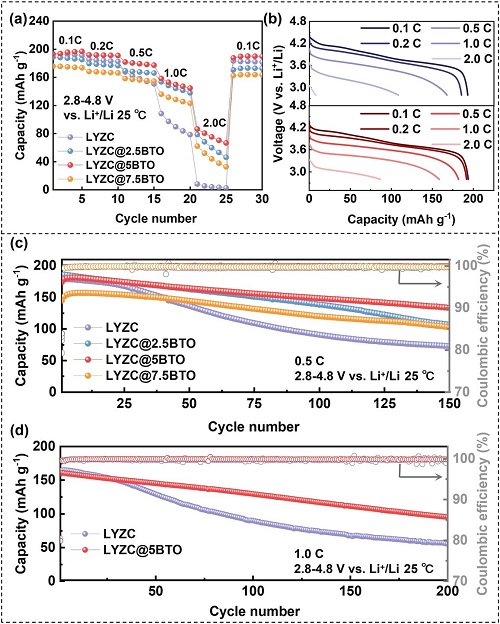

在全固态电池的性能评估中,BTO的引入带来了综合性能的显著提升。改性后的LYZC@5BTO体系展现出优异的倍率性能,即便在2 C高倍率下,仍能实现86.5 mAh g⁻1的可逆容量,为未改性LYZC体系的近十倍,且电池极化程度显著更小。循环稳定性方面,LYZC@5BTO全固态电池在0.5 C倍率下循环150周后,可逆比容量仍保持133.3 mAh g⁻1,容量保持率高达76%,远优于未改性LYZC体系41%;即便在1.0 C倍率下循环200圈,LYZC@5BTO仍能留存95.4 mAh g⁻1的可逆比容量,近乎未改性体系的2倍。上述结果充分证实,BTO表面涂层可有效改善LYZC氯化物电解质在高压工况下的电化学性能,为高稳定性全固态电池的实现提供关键支撑。

图4. 全固态电池的电化学性能。

IV 界面电场调控机制

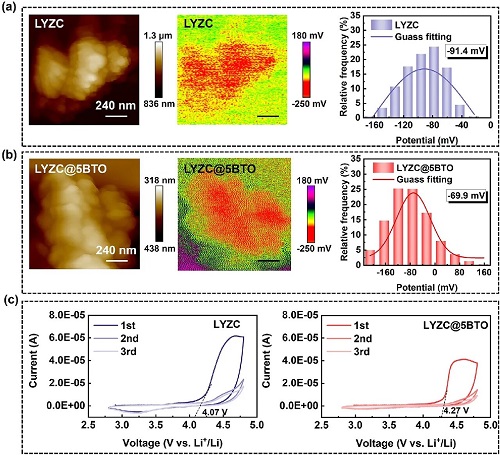

如图5所示,开尔文探针力显微镜(KPFM)测试显示,介电材料BTO包覆层可有效降低LYZC电解质的绝对表面电位,且使电解质表面电场分布更均匀。这一现象进一步验证了四方相BTO的自发极化特性,其能与LYZC电解质在界面处形成内建电场,该内建电场可削弱高电压对LYZC电解质的影响,抑制电解质自分解,最终助力全固态电池实现高压工况下的循环稳定性。循环伏安(CV)曲线也佐证了LYZC@5BTO的高电压稳定性能,LYZC@5BTO的氧化峰不仅偏移至更高电压,且峰面积显著减小,进一步证实BTO包覆对LYZC高压稳定性的改善作用。

图5. 界面电场调控。

V SCNCM811/LYZC的界面与结构演变

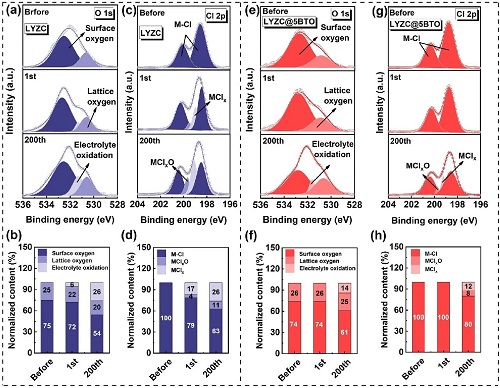

图6为阴极片在不同阶段的X射线光电子能谱图,从未改性LYZC体系(图6a-d)来看,循环前O 1s谱仅出现表面吸附氧(532.4 eV)与SCNCM811晶格氧(530.5 eV)峰,Cl 2p谱以LYZC特征氯化物双峰(201/199 eV)为主;但循环后(首圈及200圈),O 1s谱新增532.0 eV处Metal-O-Cl(如ZrCl₃O、YCl₂O,见图7)副产物峰,且该副产物占比从初始6%升至26%,Cl 2p谱也出现199.5 eV(Metal-O-Cl)与199.0 eV(Metal-Cl,如LiCl)峰,两者占比分别从4%、17%增至11%、26%,证实LYZC与SCNCM811界面易发生分解反应并累积惰性副产物。而LYZC@5BTO体系(图6e-h)界面反应显著受抑:循环首圈时O 1s与Cl 2p谱均无Metal-O-Cl、Metal-Cl副产物峰;即使循环200圈后,Metal-O-Cl与Metal-Cl占比也仅增至8%、12%,远低于未改性体系。综上,通过XPS的元素化学态分析与定量统计,明确证实BTO包覆可有效抑制LYZC与SCNCM811间的界面分解反应,减少惰性副产物生成,从而稳定正极-电解质界面。

图6. 副产物的削弱。

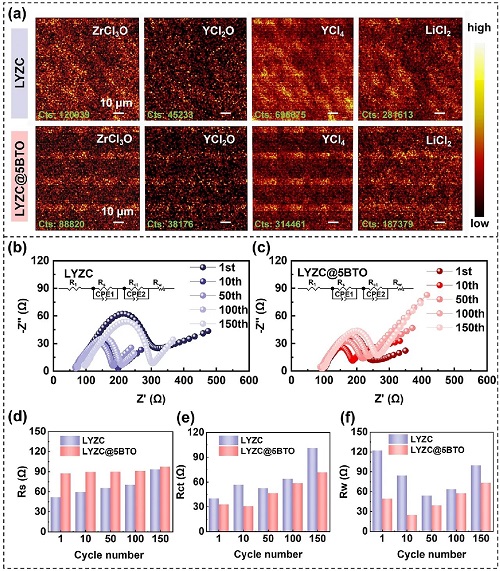

图7通过飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)与电化学阻抗谱(EIS),从界面副产物分布与电化学阻抗变化两方面,对比分析未改性LYZC与LYZC@5BTO体系在全固态电池(ASSBs)循环过程中的界面稳定性差异,通过比对LYZC的分解产物含量以及不同循环圈数的阻抗值分布,进一步验证BTO包覆对界面的保护作用。

图7. 循环后的副反应产物分析。

VI SCNCM811/LYZC界面结构演变及BTO的改善作用

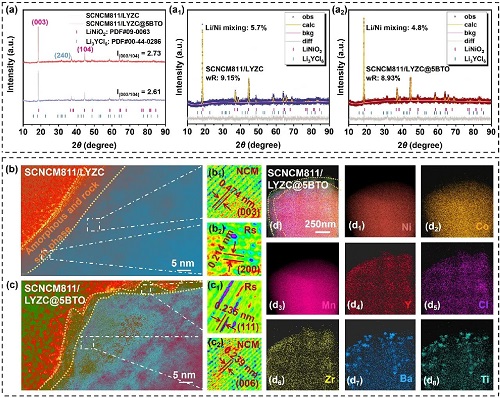

图8通过X射线衍射(XRD)、高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)及能量色散X射线光谱(EDS)表征,从晶体结构、微观形貌及元素分布维度,对比分析未改性LYZC与LYZC@5BTO体系循环后,SCNCM811正极与电解质界面的结构演变差异,验证了BTO包覆对正极-电解质界面结构稳定性的改善作用。循环200次后,SCNCM811/LYZC复合体系的(003)/(104)峰强比降至2.61,Li/Ni混排度为5.7%;而SCNCM811/LYZC@5BTO体系的(003)/(104)峰强比维持2.73,Li/Ni混排度降至4.8%,证实BTO包覆可减少SCNCM811的Li/Ni混排,抑制其层状结构退化。在HRTEM分析中,SCNCM811/LYZC循环后表面出现约10 nm厚的非晶层与岩盐相(可观察到岩盐相(200)晶面晶格条纹),层状结构完整性被破坏;而SCNCM811/LYZC@5BTO循环后仍保持较完整的层状结构(可见SCNCM811(006)晶面晶格条纹),岩盐相厚度控制在5nm以下,表明BTO包覆可显著抑制SCNCM811在高电压下的不可逆相变。

图8. 固态电池的失效分析。

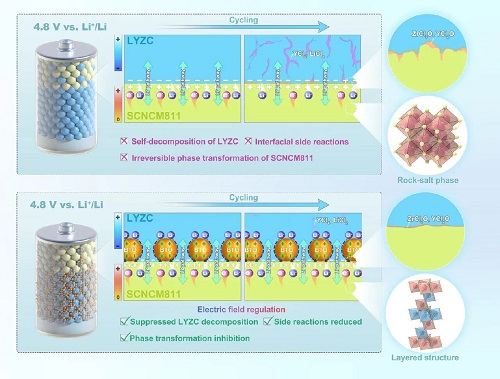

VII 可视化分析电池失效原理

图9通过对比示意图的形式,直观呈现了铁电BTO纳米颗粒通过界面电场调控,改善LYZC电解质与SCNCM811正极界面稳定性,提升全固态电池(ASSBs)4.8 V高压循环性能的核心机制,清晰对比了未改性LYZC与LYZC@5BTO体系的差异。BTO的引入通过“界面电场调控”实现三大改善:一是借助BTO的铁电特性形成内建电场,抵消外部高压电场作用,有效抑制LYZC电解质的自分解;二是显著减少LYZC与SCNCM811间的界面副反应,降低惰性副产物生成;三是抑制SCNCM811正极的不可逆相变,使其保持稳定的层状结构,从而保障正极-电解质界面的结构与化学稳定性,最终实现ASSBs在4.8 V高压下的稳定循环。

图9. BTO抑制副反应产生的可视化分析。

VIII 总结

本文提出一种界面电场调控策略,通过将铁电BTO纳米颗粒包覆商业的LYZC氯化物电解质,以增强其在4.8 V超高压条件下的抗氧化性能。实验表明,添加5 wt.%离子传输惰性的BTO(即LYZC@5BT 复合电解质)可有效保留较高的离子电导率,仅从原始LYZC的1.18 mS・cm⁻1轻微降至1.06 mS cm⁻1,基本不影响电解质的离子传输能力。

BTO的本征极化特性可在LYZC/BTO界面诱发内建电场,该内建电场能抵消外部高压电场的作用,从而显著抑制LYZC电解质的自分解;同时,BTO的存在还可大幅减轻高压循环过程中LYZC与SCNCM811之间的界面副反应,显著减少ZrCl₃O、YCl₂O等副产物的生成,进而改善循环过程中界面处的Li⁺传输动力学。此外,SCNCM811正极材料中从层状结构向岩盐结构的不可逆表面相变也得到有效抑制,进一步保障了正极的结构完整性与电化学活性。

采用LYZC@5BTO的全固态电池在4.8 V电压、1 C倍率下循环200次后,比容量仍高达95.4 mAh g⁻1,而未改性LYZC电池的比容量仅为55.4 mAh g⁻1。这项工作不仅开发出一种可规模化、经济高效的电解质表面改性方法,更引入了新颖的界面电场调控机制,为设计用于下一代高能量密度全固态电池的耐高压氯化物固体电解质提供了极具潜力的技术路径。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 深圳大学刘光良等:BaTiO₃纳米颗粒诱导氯化物固体电解质界面电场优化用于4.8 V全固态锂电池

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道

西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道 南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃

南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃 TOP10!2025年微博阅读量前十的文章!

TOP10!2025年微博阅读量前十的文章! TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!

TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!