研究背景

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其低成本、高效率和溶液加工性成为光伏领域的研究热点,但其制备过程对湿度极度敏感,通常需在惰性气体环境中完成,严重制约了产业化进程。传统方法中,钙钛矿中间相薄膜与环境中水分的快速分子交换会导致不可控的结晶过程和缺陷生成,尤其在湿度较高时(>60% RH),性能急剧下降。尽管已有研究尝试通过添加剂、界面工程优化或利用“湿度辅助退火”提升薄膜质量,但湿度和时间窗口依然狭窄,难以在实际生产中稳定复现。如何在宽湿度窗口(如60~80% RH)下实现高质量钙钛矿薄膜的空气中结晶,仍是亟待解决的难题。

Moisture-Resistant Scalable Ambient-Air Crystallization of Perovskite Films via Self-Buffered Molecular Migration Strategy

Mei Yang , Weidong Zhu *, Laijun Liang , Wenming Chai , Xiaomeng Wu *, Zeyang Ren , Long Zhou , Dazheng Chen , He Xi , Chunfu Zhang *, Jincheng Zhang , Yue Hao

Nano-Micro Letters (2026)18: 53

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01851-9

本文亮点

1. 创新性策略:首次提出“自缓冲分子迁移”新机制,通过简单的屏蔽层涂覆,延缓钙钛矿中间相与水分子的交换反应,显著拓宽结晶窗口。

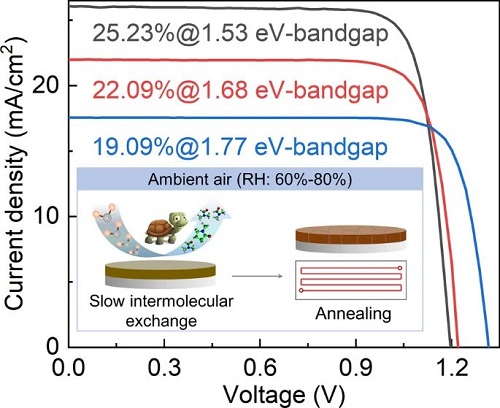

2. 纪录性效率:在60%-80%高湿度空气中制备的1.68 eV带隙钙钛矿太阳能电池实现22.09%的反向扫描效率,创下该体系最高纪录。

3. 卓越普适性:策略适用于多种屏蔽材料(BABr、MACl、PEACl等)和不同带隙钙钛矿(1.53 eV、1.77 eV),1.53 eV器件效率高达25.23%,展现出良好的通用性与可扩展性。

内容简介

钙钛矿太阳能电池作为一种新兴的光伏技术,近年来其效率已从最初的3.81%提升至26.7%,展现出巨大的发展潜力。然而,钙钛矿材料对环境湿度的敏感性,尤其是中间相薄膜与水分子的快速自发交换反应,一直是制约其产业化进程的关键因素。传统制备工艺中,为避免湿度对钙钛矿薄膜质量的影响,通常需要在严格控制的湿度条件下进行热退火处理,这不仅增加了生产成本,还限制了生产效率和薄膜质量的进一步提升。

西安电子科技大学郝跃院士团队朱卫东教授等联合西安石油大学武晓朦教授等人提出了一种名为“自缓冲分子迁移”的创新策略。研究团队在钙钛矿中间相薄膜表面旋涂溴化正丁铵(BABr)屏蔽层,通过其疏水性和阳离子基团抑制水分渗透,有效减缓了中间相与环境湿度的自发分子交换反应。这种屏蔽层如同一位“缓冲指挥”,调控着水分扩散和分子迁移的节奏,使钙钛矿结晶过程从“急促喧闹”变为“舒缓有序”,从而在高湿度空气中生长出高质量、低缺陷、大晶粒(750 nm)的钙钛矿薄膜。结合原位表征和理论计算,团队揭示了BABr的“静电锁定+物理屏障”双重作用机制,并证明其可推广至其他卤化物材料,实现正负极界面的协同优化。该策略不仅简化了制备工艺,降低了成本,还显著提升了电池的效率和稳定性,为钙钛矿太阳能电池的产业化提供了新的技术路径。

图文导读

I 自缓冲分子迁移策略的示意图及其对钙钛矿中间相的影响

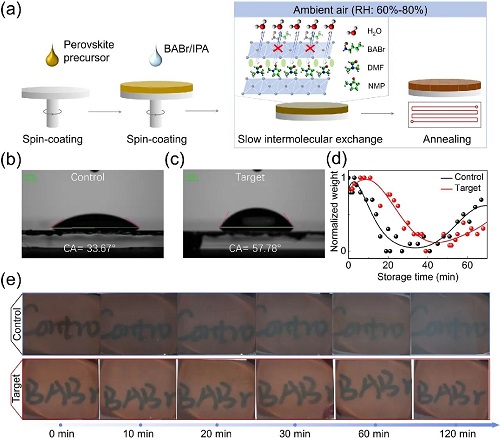

如图1所示,图1a展示了本研究核心策略——自缓冲分子迁移的实验流程示意图。具体而言,在氮气手套箱中制备的钙钛矿中间相薄膜上,旋涂一层n-丁基溴化铵(BABr)的异丙醇溶液,形成表面屏蔽层。接触角测试(图1b, c)表明,BABr涂层使薄膜的疏水性显著增强(水接触角从33.67°增至57.78°)。当样品暴露于环境空气(相对湿度60-80%)时,中间相薄膜会与环境水分发生自发的分子间交换,导致薄膜重量下降(图1d)和颜色变化(图1e)。然而,具有BABr涂层的目标样品重量损失明显减缓,颜色变化也更微弱,直观地证明了BABr层有效延缓了中间相薄膜与环境湿度之间的分子交换反应,为后续的弛豫结晶创造了条件。

图1. (a) 自缓冲分子迁移策略的实验流程示意图;(b) 对照组与(c) 目标钙钛矿中间相薄膜在退火前的水接触角对比;(d) 在环境空气暴露条件下,对照组与目标钙钛矿中间相薄膜的重量变化;(e) 对照组与目标中间相薄膜在空气中不同暴露时间(0–120 min)的光学照片。

II 自缓冲分子迁移策略提升薄膜质量与稳定性

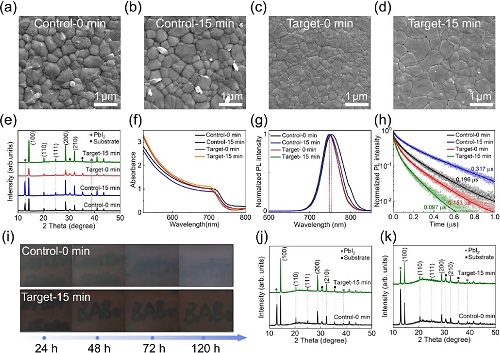

本研究选取了在钙钛矿/硅叠层电池中具有应用潜力的1.68 eV宽带隙钙钛矿材料(FA₀.₆₅MA₀.₂Cs₀.₁₅PbI₂.₄Br₀.₆),系统评估了策略对最终钙钛矿薄膜性能的影响。扫描电子显微镜(SEM)图像(图2a-d)显示,未经BABr处理的对照组薄膜,无论暴露时间长短,其晶粒尺寸相近(约496 nm和477 nm),且晶界处存在明显的PbI₂杂质相(亮对比度)。X射线衍射(XRD)图谱(图2e)在12.79°处出现的PbI₂特征峰进一步证实了这一点,且随暴露时间延长,该杂质相增多。相比之下,目标薄膜(0分钟暴露)已基本消除PbI₂,而暴露15分钟的目标薄膜则获得了更大(平均约750 nm)、结晶性更高((100)和(200)衍射峰更强)的晶粒。紫外-可见吸收光谱(图2f)和稳态/瞬态光致发光光谱(图2g, h)表明,目标薄膜具有更优的光学性能和更高效的载流子提取能力。稳定性测试(图2i-k)证明,目标薄膜在高温、高湿及光照应力下表现出显著增强的分解抵抗能力。

图2. 在空气中暴露 0 和 15 min 时,对照与目标钙钛矿薄膜的 (a–d) 扫描电子显微镜(SEM)图像,(e) X 射线衍射(XRD)图谱,(f) 紫外–可见吸收光谱,以及 (g) 归一化稳态 PL 光谱与 TRPL 结果;(h) TRPL 测量基于生长于 ITO/SnO₂ 衬底的样品进行;(i) 对照与目标薄膜在相对湿度 60–80% 环境下暴露 24–120 h 的光学照片;(j) 两类薄膜在空气中暴露 120 h 后的 XRD 图谱;(k) 在连续 AM 1.5G 照射和 85 °C 蒸汽熏蒸 60 min 后的 XRD 图谱。

III 薄膜表面化学与微观结构分析

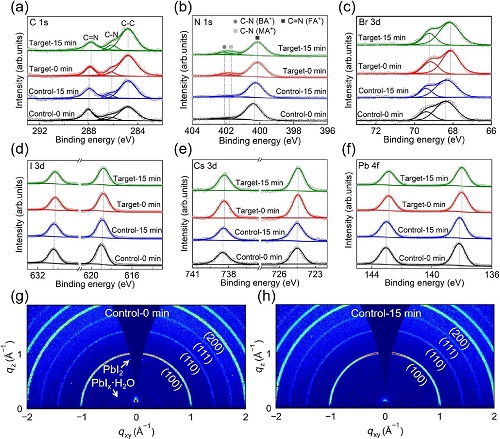

通过X射线光电子能谱(XPS)和掠入射广角X射线散射(GIWAXS)对薄膜表面化学状态和微观结构进行了深入分析。XPS结果显示(图3a-f),目标薄膜中C 1s、N 1s、Br 3d、I 3d、Cs 3d和Pb 4f的谱峰均发生了结合能位移,表明BABr的引入改变了薄膜表面的化学环境。特别是N 1s谱中出现了归属于BABr中BA⁺阳离子的特征峰,而Pb 4f峰向低结合能方向移动,提示BABr可能与Pb2⁺发生了有效的配位作用。GIWAXS图像(图3g, h)清晰显示,对照组薄膜中存在PbI₂及其水合物杂质相的信号(qxy = 0.38和0.90 Å⁻1),而目标薄膜则无此信号,且未检测到二维钙钛矿的形成迹象。这些结果共同表明,BABr分子更可能以掺杂形式存在于最终的钙钛矿薄膜体相或表面,而非形成独立的二维结构,从而起到钝化缺陷、改善薄膜质量的作用。

图3. (a) C 1s、(b) N 1s、(c) Br 3d、(d) I 3d、(e) Cs 3d 和 (f) Pb 4f 的 XPS 光谱,对比了在空气中暴露 0 min 与 15 min 制备的对照和目标钙钛矿薄膜样品。(g) 0 min 空气暴露下制备的对照薄膜与 (h) 15 min 空气暴露下制备的目标薄膜的 GIWAXS 图像。

IV 钙钛矿薄膜的结晶动力学研究

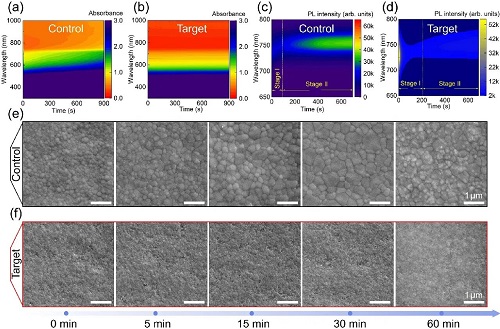

利用原位紫外-可见吸收光谱和光致发光光谱,实时监测了中间相薄膜在环境空气中暴露时的结晶动力学过程。对于对照组样品(图4a, c),吸收强度随暴露时间迅速增加,PL光谱变化可分为两个阶段:第一阶段(Stage I,约96秒)与水分渗入和晶核形成主导相关;第二阶段(Stage II)则伴随残余溶剂的逃逸和晶粒的进一步生长与质量输运。而对于目标样品(图4b, d),其吸收光谱变化微弱,Stage I的持续时间延长至216秒,且Stage II的PL峰位移较弱,表明BABr层不仅延缓了水分侵入,也抑制了溶剂逃逸,使得成核过程成为主导,显著拓宽了成核时间窗口。SEM图像(图4e, f)直观展示了这种差异:对照组未退火样品的颗粒随暴露时间明显粗化,而目标样品的颗粒尺寸在整个观察期内保持较小且均匀,证实了策略对成核过程的有效调控。

图4. (a,b)对照和目标中间相薄膜暴露在相对湿度为60-80%的环境空气中的原位UV-Vis吸收光谱和(c,d)原位荧光光谱。环境空气曝光时间为0、5、15、30和60分钟的中间相薄膜的(e、f)扫描电子显微镜图像。

V 自缓冲分子迁移策略提升太阳能电池性能

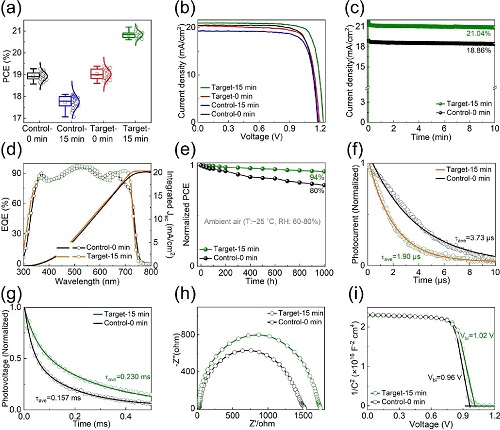

基于上述高质量薄膜,制备了n-i-p结构的钙钛矿太阳能电池(PSC)。器件性能统计(图5a)表明,在60-80%高湿度下,目标器件(15分钟暴露)的平均反向扫描(RS)光电转换效率(PCE)达到(20.83 ± 0.14)%,显著优于对照组。冠军目标器件的J-V曲线(图5b)展示了20.96 mA cm⁻2的短路电流密度(Jsc)、1.231 V的开路电压(Voc)和82.16%的填充因子(FF),最终PCE为21.20%。最大功率点跟踪(MPPT,图5c)和外量子效率(EQE,图5d)测试进一步验证了其卓越且稳定的性能。未封装器件的环境稳定性测试(图5e)显示,目标器件在1000小时后仍能保持94%的初始效率,远优于对照组(80%)。瞬态光电流(TPC)、瞬态光电压(TPV)、电化学阻抗(EIS)和莫特-肖特基(M-S)分析(图5f-i)揭示,目标器件具有更高效的电荷提取、更慢的载流子复合速率、更大的复合电阻和更高的内建电势,这些优异的载流子动力学特性是其高性能的根本原因。

图5. (a) 在空气中暴露 0 和 15 min 制备的对照与目标 PSCs 的统计 RS-PCE;(b) 最优对照与目标器件的 RS J–V 曲线;(c) 最佳对照器件(0 min 暴露)与目标器件(15 min 暴露)的 MPPT 结果及 (d) EQE 光谱;(e) 在相对湿度 60–80%、~25 °C 空气环境下的稳定性测试;(f–i) 典型对照(0 min 暴露)与目标器件(15 min 暴露)的 TPC、TPV、EIS 和 M–S 分析结果。

VI 拓宽的工艺窗口与策略的普适性验证

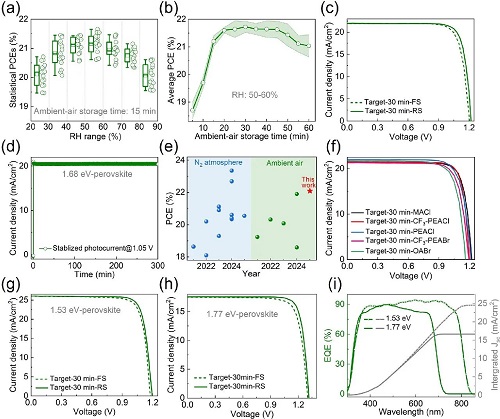

最后,本研究系统考察了该策略为环境空气结晶提供的宽泛工艺窗口及其普适性。如图6a所示,在30%至80%的宽湿度范围内,目标器件均能实现平均PCE超过20.5%,最佳性能出现在50-60%湿度下。同时,在优化湿度下,环境空气暴露时间在10至55分钟范围内,器件均可获得较高且稳定的效率(图6b),展示了极宽的时间窗口。其中,暴露30分钟制备的冠军器件(图6c, d)实现了22.09%的RS PCE(Jsc = 22.00 mA cm⁻2, Voc = 1.220 V, FF = 82.30%),创造了环境空气制备的1.68 eV带隙PSC的效率纪录(图6e)。此外,策略展现出良好的普适性:MACl、CF₃-PEACl等多种屏蔽材料均可实现类似效果(图6f)。该策略同样成功应用于1.53 eV和1.77 eV带隙的钙钛矿体系(图6g, h, i),分别获得了25.23%和19.09%的冠军RS PCE,证明了其在不同钙钛矿材料体系中的广泛应用潜力。

图6. (a) 在不同相对湿度下,空气暴露 15 min 制备的目标钙钛矿电池效率统计结果;(b) 在优化 RH 条件下,不同空气暴露时间制备的目标电池效率统计结果;(c) FS 与 RS J–V 曲线及 (d) 最优目标 PSC 的 MPPT 结果(制备条件:空气暴露 30 min,RH = 50–60%);(e) 基于 1.68 eV 带隙薄膜的 n–i–p 结构电池效率对比;(f) 在 RH = 50–60%、空气暴露 30 min 条件下,不同屏蔽层电池的 J–V 曲线;(g, h) 基于 1.53 eV 与 1.77 eV 带隙薄膜,在 RH = 50–60%、空气暴露 30 min 条件下制备的最佳目标电池的 FS 与 RS J–V 曲线;(i) 最优 1.53 eV 与 1.77 eV 电池的 EQE 光谱及积分短路电流。

VII 总结

研究团队首先分析了钙钛矿太阳能电池的发展现状及其面临的挑战,特别是环境湿度对钙钛矿薄膜制备的影响。通过文献回顾,明确了当前制备工艺中存在的湿度控制难题,并提出了通过引入屏蔽层来减缓分子间交换反应的创新思路。研究团队详细阐述了自缓冲分子迁移策略的设计原理和实施步骤。通过旋涂BABr溶液在钙钛矿中间相薄膜表面形成屏蔽层,有效抑制了水分子的扩散和快速交换反应。实验结果表明,该策略显著拓宽了钙钛矿结晶的成核时间和湿度窗口,提高了薄膜的均匀性和结晶质量。基于自缓冲分子迁移策略,研究团队制备了优化后的1.68 eV带隙n-i-p结构PSC,并对其光电性能进行了全面评估。实验数据显示,该器件实现了22.09%的反向扫描效率,且在50–60%相对湿度下展现出优异的稳定性。此外,研究团队还验证了该策略在不同带隙钙钛矿材料中的普适性,分别实现了1.53 eV和1.77 eV带隙PSC的25.23%和19.09%的高效率。这种简单、高效、低成本的方法有望加速钙钛矿太阳能电池的产业化进程,推动可再生能源技术的发展。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 西电郝跃院士团队朱卫东等:自缓冲分子迁移策略实现空气中钙钛矿电池的抗湿可规模化制备

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道

西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道 南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃

南华大学王行柱/深圳技术大学肖爽等:气相构筑致密覆盖层,卤化物钙钛矿X射线探测器的性能飞跃 TOP10!2025年微博阅读量前十的文章!

TOP10!2025年微博阅读量前十的文章! TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!

TOP10!2025年公众号阅读量前十的文章!