研究背景

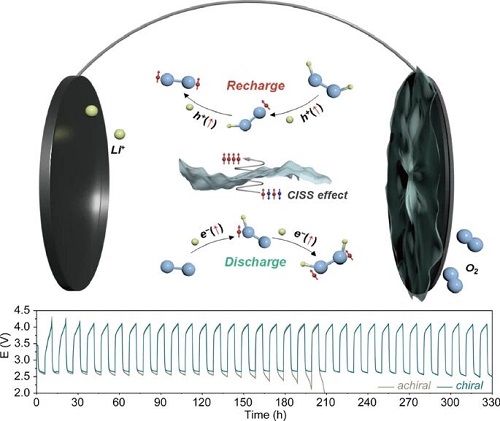

锂氧(Li-O₂)电池凭借超高理论能量密度(~ 3.5 kWh kg⁻1)、利用空气作为能量来源且无需昂贵正极材料的优势,被视为下一代可持续电化学储能技术的核心方向。然而,其实际应用长期受限于单线态氧(1O₂)的生成:这种高活性物种会引发严重副反应,导致电解质和正极降解,大幅缩短电池循环寿命。传统抑制策略(如1O₂猝灭剂、redox mediators)存在电压窗口窄、易分解等缺陷,难以兼顾稳定性与效率。如何有效抑制1O₂生成,提升循环稳定性,是锂氧电池走向实用化必须突破的核心难题。

Chirality-Induced Suppression of Singlet Oxygen in Lithium–Oxygen Batteries with Extended Cycle Life

Kyunghee Chae, Youngbi Kim, Yookyeong Oh, Hosik Hahn, Jaehyun Son, Youngsin Kim, Hyuk-Joon Kim, Hyun Jeong Lee, Dohyub Jang, Jooho Moon*, Kisuk Kang*, Jeong Woo Han*, Filipe Marques Mota* & Dong Ha Kim*

Nano-Micro Letters (2026)18: 40

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01885-z

本文亮点

1. 手性氧化钴纳米片(Co₃O₄纳米片)通过CISS效应抑制锂-氧电池中单线态氧(1O₂)的生成。

2. 原位光谱分析和密度泛函理论计算证实了副反应减少以及氧电化学性能增强。

3. 该策略显著提升了能量效率与循环稳定性,为开发稳定且高性能的锂-氧电池提供了切实可行的技术路径。

内容简介

锂氧(Li-O₂)电池被视为可持续电化学储能领域的一项重大突破,其利用环境空气作为反应物,无需依赖昂贵的阴极材料,并在所有候选体系中拥有最高的理论能量密度(~ 3.5 kWh kg⁻1)。然而,当前报道的Li-O₂电池循环寿命有限,主要归因于单线态氧(1O₂)的生成,该活性物种可引发一系列副反应,导致电解质与电极材料的降解,严重削弱电池性能。

韩国梨花女子大学Dong Ha Kim等人首次将手性氧化钴纳米片(Co₃O₄ NSs)作为阴极材料,通过其手性诱导的自旋选择性(CISS)效应有效抑制1O₂的产生。原位光致发光光谱结果显示,相较于传统碳纸基电池,放电和充电过程中1O₂信号分别降低了3.7倍和3.23倍;差分电化学质谱进一步验证了这一结果,测得电荷-氧气比接近理论值(2.04 e⁻/O₂),表明反应路径的高度可逆性。密度泛函理论(DFT)计算揭示,手性结构诱导费米能级附近的电子态重分布,增强Co 3d与O 2p轨道的杂化作用,从而稳定关键反应中间体,并显著降低Li₂O₂形成与分解过程的活化能垒。上述研究提出了一种全新的设计策略,显著提升了Li-O₂电池的稳定性与能量效率,为推动其迈向实际应用和商业化进程提供了重要支撑。

图文导读

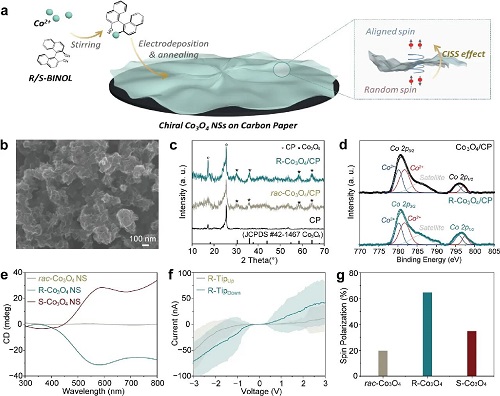

I 手性Co₃O₄纳米片的制备与表征

图1展示了手性Co₃O₄纳米片/碳纸的制备过程及多维度结构与性能表征(图1a)。通过电沉积方法,在碳纸基底表面生长出均匀分布的手性氧化钴纳米片,形成无粘结剂的自由支撑电极。SEM图像(图1b)清晰显示纳米片沿碳纤维骨架均匀排列。原子力显微镜(AFM)图像(图S4)显示厚度约为140-160 nm,表明Co₃O₄纳米片层在ITO基板上沉积一致。

图1. 手性Co₃O₄纳米片的制备与表征:(a) 手性 Co₃O₄ 纳米片在CP上的制备示意图。(b) R-Co₃O₄ NS/CP 的扫描电子显微镜(SEM)图像。(c) CP、Co₃O₄ NS/CP 与 R-Co₃O₄ NS/CP的XRD图谱。(d) Co₃O₄ NS/CP与R-Co₃O₄ NS/CP 的 XPS 光谱。(e) (rac/R/S)-Co₃O₄ NS在ITO基底上的圆二色谱(CD)光谱。(f) R-Co₃O₄ NS/CP 的 I–V 曲线及其在 –1.5 至 +1.5 V 区间的自旋极化百分比(SP%)。实验中,CoCr 探针分别沿北向(灰色)与南向(蓝色)磁化;图中展示了在不同点位进行30次扫描的平均I-V曲线。(g) R-Co₃O₄/CP 的自旋极化百分比(SP%)随外加电压变化的关系曲线。

XRD图谱(图1c)显示,CP、rac- Co₃O₄ NS/CP(非手性样品)和R- Co₃O₄NS/CP(手性样品)的衍射峰均与标准尖晶石型Co₃O₄一致,说明引入手性不会破坏材料的晶相。X 射线光电子能谱(XPS)(图1d)进一步确认两种电极的化学价态接近,CO₂⁺/Co₃⁺ 比例分别为 1.44 与 1.46,说明手性调控不影响价态分布。为了验证材料的手性特征,研究者测试了圆二色性(CD)光谱(图1e)。结果显示,R- Co₃O₄ 与 S- Co₃O₄ 的 CD 光谱呈现镜像关系,而rac- Co₃O₄则不表现出明显的手性信号,证明了合成样品的手性本征属性。在自旋特性方面,研究团队利用磁导电原子力显微镜(mc-AFM)进一步表征了手性电极的自旋选择性(图1f-g)。当外加电压在 -1.5 至 +1.5 V 区间变化时,R- Co₃O₄ NS/CP 的自旋极化百分比(SP%)始终维持在较高水平,平均值达到 64.4%。对比之下,rac-Co₃O₄ NS/CP 在不同磁化方向下几乎不显示差异。该结果明确证实了手性诱导自旋选择效应(CISS)的存在。

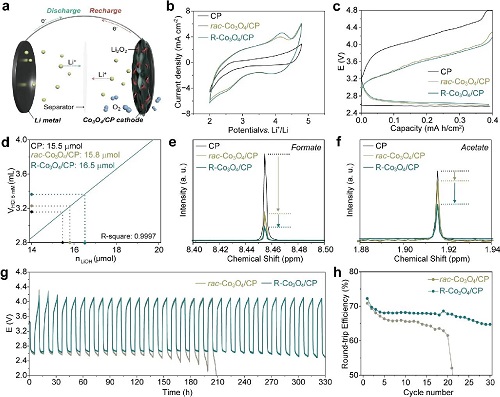

II 电化学性能对比

图2a展示了 Li-O₂ 电池的组装示意图,采用 CP、rac- Co₃O₄ NS/CP 和 R- Co₃O₄ NS/CP 作为阴极进行性能评估。循环伏安(CV)曲线结果表明,在 2.0-4.8 V 电压窗口内,R- Co₃O₄ NS/CP 电池的氧还原(ORR)与氧析出(OER)峰电流密度显著高于CP和 rac-Co₃O₄ NS/CP,显示出更优异的双功能催化活性(图2b)。在 0.08 mA·cm⁻2 电流密度下进行恒流循环测试,三种电池均能形成可逆的充放电平台,但稳定性差异显著。CP 电池循环寿命不足 100 h,而 rac- Co₃O₄ NS/CP 电池约在 200 h(约 20 圈)后迅速衰减。相比之下,R- Co₃O₄ NS/CP 电池在相同条件下能够稳定运行超过 300 h(约 33 圈),且充电电压始终保持更低水平(图2c)。为定量分析放电产物,研究者利用紫外-可见滴定实验对 Li₂O₂ 的生成量进行测定。结果显示,R- Co₃O₄ NS/CP 阴极的 Li₂O₂ 收率最高,达到 87%,而 rac-Co₃O₄ NS/CP 与 CP 分别为 84% 和 82%(图2d)。此外,1H NMR 光谱揭示了副产物的生成差异:在甲酸盐区域(图2e)和乙酸盐区域(图2f),R- Co₃O₄ NS/CP 的副产物峰信号显著弱于其他两组,说明其能有效抑制电解液分解与副反应。长循环测试进一步验证了其优势。R-Co₃O₄ NS/CP 电池不仅循环寿命更长,而且其充电电压比 CP 电池低约 0.4-0.5 V,回合效率(Round-trip efficiency)也明显更高(图2g-h)。综合来看,图2的数据表明,R- Co₃O₄ NS/CP 阴极凭借手性诱导自旋选择效应(CISS),在提升Li₂O₂生成效率、降低副反应、改善能量效率和延长循环寿命等方面均表现出显著优势。

图2. 电池性能:(a) 锂氧电池的制备示意图。(b) 以 CP、rac-Co₃O₄ NS/CP 和 R-Co₃O₄ NS/CP 为正极的锂氧电池在 2.0-4.8 V 电压区间、扫描速率 0.1 mV·s⁻1 下的阴极循环伏安曲线。(c) 以不同电极(CP、rac-Co₃O₄ NS/CP 和 R-Co₃O₄ NS/CP)组装的锂氧电池在 0.08 mA·cm⁻2 电流密度下的循环性能。(d) 通过紫外-可见滴定实验计算的 Li₂O₂ 产量。(e, f) 在放电(DC)5 小时后收集的 CP、rac-Co₃O₄ NS/CP 和 R-Co₃O₄ NS/CP 正极的 1H NMR 光谱,其中 (e) 甲酸盐区域 (f) 乙酸盐区域。(g) 以 rac-Co₃O₄ NS/CP 和 R-Co₃O₄ NS/CP 为正极的锂氧电池,在 0.08 mA·cm⁻2 电流密度下、充放电固定时间 10 小时/循环(对应容量截止为 0.4 mAh·cm⁻2)的循环性能。(h) 循环回合效率随循环次数的变化。

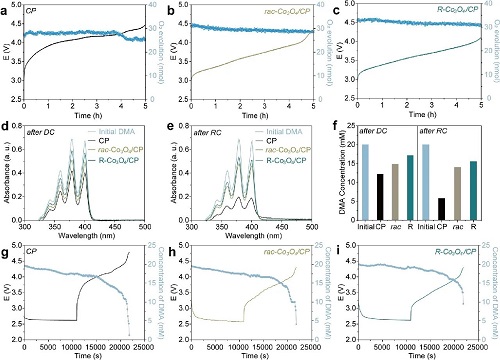

III 单线态氧的检测

图3系统展示了在充放电过程中不同电极对单线态氧(1O₂)生成的影响,分别采用原位DEMS、UV–Vis探针法和原位光致发光(PL)光谱进行验证。首先,差分电化学质谱(DEMS)分析了0.08 mA·cm⁻2 电流密度下充电5小时的产物与副产物情况(图3a–c)。结果显示,CP 电极的电子/氧气比(e⁻/O₂)为 2.34,rac-Co₃O₄ NS/CP为2.13,而 R- Co₃O₄ NS/CP 接近理论值2.04。这说明手性电极能够使氧气的演化过程更接近理想反应路径,减少副反应的发生。进一步采用 9,10-二甲基蒽(DMA)作为化学探针,通过紫外–可见吸收光谱检测溶液中 DMA 的消耗量(图3d–e)。在放电1小时后,DMA消耗比例分别为39.2% (CP)、26.1% (rac- Co₃O₄ NS/CP)和10.5% (R-Co₃O₄ NS/CP)。而在充电后,DMA消耗进一步增加,分别达到71.1%(CP)、30.0% (rac- Co₃O₄ NS/CP)和22.0% (R- Co₃O₄ NS/CP)。图3f 给出了定量计算的 DMA 浓度结果,进一步说明手性电极在不同过程中的1O₂生成显著受抑制。对比来看,R- Co₃O₄ NS/CP 在放电和充电过程中对1O₂的抑制效果分别达到3.7倍和3.23倍。为了动态监测 DMA 的消耗过程,研究者利用PL光谱对体系在恒流充放电过程中的变化进行检测(图3g–i)。结果显示,CP 电极在充电过程中 PL 强度快速下降,DMA 消耗率高达94%;rac-Co₃O₄ NS/CP 的消耗率约为中等水平;而 R- Co₃O₄ NS/CP的消耗率显著降低,仅为52.5%。在放电过程中同样表现出明显差异,R- Co₃O₄ NS/CP的DMA消耗仅为5%,远低于CP电极的数值。综上,图3通过三种互补手段一致性地验证 R- Co₃O₄ NS/CP在充放电过程中能够有效抑制单线态氧的生成,显著降低副反应风险。这一优势源于手性诱导自旋选择效应(CISS)对反应路径的调控,为提升Li-O₂电池的稳定性和循环寿命提供了新的机制支持。

图3. 单线态氧的检测。(a–c) 采用原位差分电化学质谱对充电过程中产生的主产物及副产物进行定量分析:分别为(a)碳纸电极(CP)、(b) 无手性Co₃O₄纳米片/碳纸电极(rac- Co₃O₄ NS/CP)和 (c) 手性 R- Co₃O₄ NS/CP电极,在0.08 mA·cm⁻2电流密度下充电5小时的气体释放行为。(d, e) 在G4电解液中添加DMA后,不同电极体系的紫外-可见吸收光谱变化:(d) 放电结束后与 (e) 充电1小时(0.08 mA·cm⁻2)后的测试结果,用于追踪单线态氧的生成与反应活性。(f) 不同电极体系在放电(DC)和充电(RC)过程后溶液中DMA浓度的计算值,反映其消耗程度,间接表征单线态氧的产生量。(g–i) 原位光致发光(PL)光谱对DMA消耗动力学的实时监测:分别对应 (g) CP、(h) rac- Co₃O₄ NS/CP 和 (i) R- Co₃O₄ NS/CP 电极在0.08 mA·cm⁻2电流密度下的恒电流充放电过程,揭示单线态氧与DMA之间的动态反应行为。

IV 反应机制

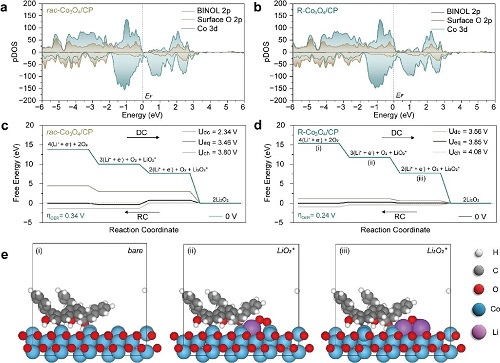

图4从电子结构和反应能垒两个角度揭示了手性Co₃O₄ NS/CP 在 Li–O₂ 电池中表现优异性能的内在原因。首先,计算得到的总态密度(pDOS)(图4a–b)表明,R- Co₃O₄ NS/CP 在费米能级附近呈现出更强的Co 3d与O 2p轨道杂化,态密度峰值靠近费米能级。这种电子结构特征有利于提高电荷转移效率,降低界面电阻,使得氧还原和氧析出反应更加顺畅。相比之下,rac- Co₃O₄ NS/CP的态密度分布相对分散,电子耦合较弱,难以提供同样高效的电子传输通道。吉布斯自由能计算进一步揭示了两类电极在反应动力学上的显著差异(图4c-d)。对于 rac- Co₃O₄ NS/CP,氧还原和氧析出的过电位分别为 1.12 V 和 0.34 V,数值较高,表明其反应过程受限。R- Co₃O₄ NS/CP 的对应值则显著降低,仅为0.29 V 和0.24 V。这说明手性电极在双功能催化方面具有更优的动力学特性,能够在更低的能量损耗下实现氧反应的可逆过程。在微观层面,计算得到的几何构型(图4e)进一步支持了上述结论。在R-Co₃O₄ NS/CP 表面,裸表面、LiO₂* 和 Li₂O₂* 的吸附结构均表现出稳定状态。其中,Li₂O₂* 的结合能处于适宜范围,利于其可逆形成和分解;同时,避免了 LiO₂* 的过度吸附,从而减少副反应的发生。这一机制与实验观察到的更高 Li₂O₂ 产率和更低副产物生成高度一致。

综上所述,图4 的理论分析从电子态密度、自由能变化和中间体吸附行为三个方面系统解释了 R-Co₃O₄ NS/CP 电极的优势。研究结果表明,手性结构能够通过增强 3d–2p 轨道杂化来优化电子结构,降低反应能垒,并稳定关键中间体,从而显著改善氧反应动力学。这一机理与实验性能表现高度吻合,说明手性诱导效应在提升 Li–O₂ 电池的可逆性和循环寿命中发挥了核心作用。

图4. 反应机理:(a, b) 总态密度(pDOS):(a) 无手性 Co₃O₄ 纳米片/碳纸电极(rac-Co₃O₄ NS/CP)与 (b) 手性 R-Co₃O₄ NS/CP 电极的电子结构分析。(c, d) 氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)过程的吉布斯自由能变化曲线:(c) rac-Co₃O₄ NS/CP 和 (d) R-Co₃O₄ NS/CP 正极材料上的反应路径能量分布。(e) R-Co₃O₄ NS/CP 正极表面不同吸附态的优化几何构型:(i) 裸表面,(ii) LiO₂* 吸附态,以及 (iii) Li₂O₂* 吸附态。

V 总结

该研究表明,将 CISS 效应引入锂氧电池正极能够显著提升电池性能和循环寿命。以 BINOL 为手性诱导剂电沉积制备的手性 Co₃O₄ 纳米片展现出更优异的氧电化学反应活性,表现为增强的 ORR/OER 活性以及副反应的显著减少。利用包括 DEMS 与光致发光分析在内的 原位光谱技术,我们确认了手性电极在充放电过程中能够有效抑制单线态氧的生成,而这一因素正是导致循环劣化的关键原因。互补的 DFT 计算进一步揭示,手性引入(通过 R-BINOL 修饰)能够调控 Co₃O₄ 的电子结构,使其在费米能级附近的态密度发生偏移,并强化 Co 3d 与 O 2p 轨道杂化。这些电子结构的改变导致 ORR 和 OER 的过电位显著降低,从而促进了更高效的电荷传递。此外,吸附能计算表明,手性 Co₃O₄ 更倾向于一条能够稳定 Li₂O₂ 并削弱 LiO₂ 吸附的反应路径,从而可能影响沉积过程。本研究提供了有力证据,证明手性驱动的电子与自旋调控能够有效调节锂氧电池的反应路径,抑制单线态氧的生成,并显著提升整体电化学稳定性。这一开创性的策略为通过合理的手性材料设计实现 高稳定性、长寿命的可持续锂氧电池技术开辟了新的方向。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

]Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 韩国梨花女子大学Dong Ha Kim等:手性效应抑制单线态氧,延长锂氧电池循环寿命的新策略

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 北京化工大学孙晓明/赵逸团队: 质子化聚苯胺催化剂的“质子碘”调节助力高性能锌-碘电池

北京化工大学孙晓明/赵逸团队: 质子化聚苯胺催化剂的“质子碘”调节助力高性能锌-碘电池 深圳技术大学唐泽国、南华大学王行柱等:钙钛矿太阳能电池中二维钝化与无定形钝化的区分

深圳技术大学唐泽国、南华大学王行柱等:钙钛矿太阳能电池中二维钝化与无定形钝化的区分 热烈祝贺8位NML作者新晋两院院士!

热烈祝贺8位NML作者新晋两院院士! NML高被引文章 | 锂、钠、钾离子电池

NML高被引文章 | 锂、钠、钾离子电池