研究背景

为响应全球脱碳政策,新一代可持续能源技术的发展变得至关重要。其中,光伏(PV)技术作为关键解决方案,为满足资源密集型且快速发展的世界日益增长的需求提供了清洁能源。过去十年间,主流光伏组件的制造成本显著下降,目前仅占公用事业规模太阳能光伏装置总成本的一半以下。相比之下,非组件成本(通常称为系统平衡BOS成本)与部署的光伏面积而非发电量成正比。因此,提高太阳能电池的功率转换效率(PCE)以增加单位面积发电量,成为进一步降低光伏发电总成本的最有效策略。迄今为止,晶体硅(c-Si)太阳能电池已占据光伏市场97%以上的份额,推动了大范围部署。

Monolithic Perovskite/Perovskite/Silicon Triple‐Junction Solar Cells: Fundamentals, Progress, and Prospects

Leiping Duan*, Xin Cui, Cheng Xu*, Zhong Chen, Jianghui Zheng*

Nano-Micro Letters (2026)18: 8

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01836-8

本文亮点

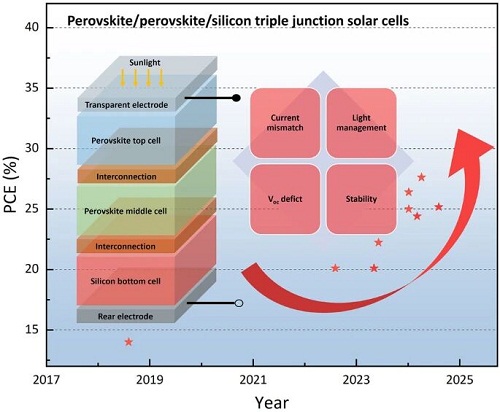

1. 钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池(PSTJSCs)作为一种突破传统硅太阳能电池效率极限的新兴策略,正展现出广阔的应用前景。

2. 该综述系统分析了PSTJSC发展的关键原理、最新突破和现存挑战,包括当前的失配、开路电压损失、相分离和稳定性问题。

3. 全面讨论了解决这些问题的策略以及实现高效率与长期运行稳定性的未来方向。

内容简介

尽管晶硅(c-Si)太阳能电池在光伏市场占据主导地位,但其功率转换效率(PCE)正接近29.4%的理论极限,因此需要采用多结技术以实现更高性能。其中,钙钛矿-硅基多结太阳能电池因其可调带隙、优异的光电性能和低成本制造优势,已成为极具前景的替代方案。最新公布的双结太阳能电池(PSDJSCs)已实现34.85%的转换效率,超越了所有其他双结技术。令人鼓舞的是,2024年PSDJSCs的快速进展激发了学界对钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池(PSTJSCs)的研究热潮。这种三结结构在实现高转换效率极限与器件复杂度之间展现出最佳平衡潜力。厦门大学郑将辉等人系统分析了PSTJSCs的基本原理与技术里程碑,探讨了电流失配、开路电压损耗、相分离和稳定性等核心挑战及应对策略,并展望了实现长期稳定性和高转换效率的未来路径,旨在推动PSTJSCs的认知深化,为其实际应用铺平道路。

图文导读

I 前言

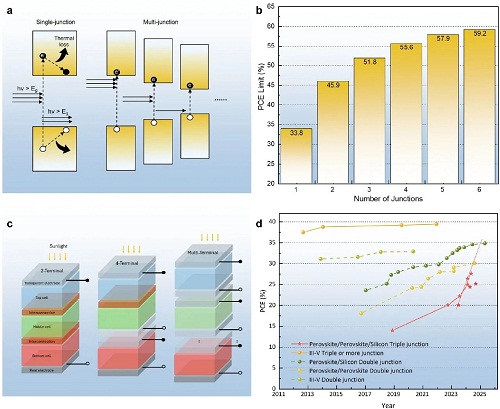

克服肖克利-奎伊瑟(Shockley-Queisser,SQ)极限的一种成熟方法是多结技术。在这种方法中,将多个具有不同带隙的太阳能电池按带隙能量降序堆叠,宽带隙电池置于顶部,面向太阳。如图1a(右)所示,顶部电池吸收能量高达其带隙值的高能光子,而低能光子则透过并被下方带隙逐渐变窄的子电池吸收。与如图1a(左)所示的单结结构相比,多结结构使热弛豫损失最小化,并提高了对太阳光谱的整体捕获能力。如图1b所示,多结太阳能电池的理论光电转换效率(PCE)极限随结数的增加而提高,双结结构可达45.9%,三结结构可达51.8%,六结结构最高可达59.2%。值得注意的是,随着结数的增加,PCE的提升幅度逐渐减小,这凸显出三结结构在实现高PCE极限与控制器件复杂度之间的最佳平衡。重要的是,多结太阳能电池可在各种架构中实现高PCE,包括两端(单片集成)、四端甚至多端设计(图1c)。如图1d所示,PSDJSCs的PCE已从2016年的23.6%飙升至34.85%,超过了其Ⅲ-Ⅴ族双结对应结构的效率。同样,钙钛矿-钙钛矿双结太阳能电池的PCE也从2016年的18.1%大幅提高至30.1%。这些显著进展凸显了钙钛矿基多结架构的巨大潜力。

图1. a 示意图展示了单结和多结太阳能电池的光吸收情况。b 分析了多结太阳能电池在辐射极限下的理论效率与结数量的函数关系,并提供了在AM 1.5g光谱下实现最大光电转换效率(PCE)的最佳带隙组合。c 多结太阳能电池中两端(单片)、四端和多端设计的示意图。d 采用III-V族、硅和钙钛矿材料的双结和三结太阳能电池的PCE进展。

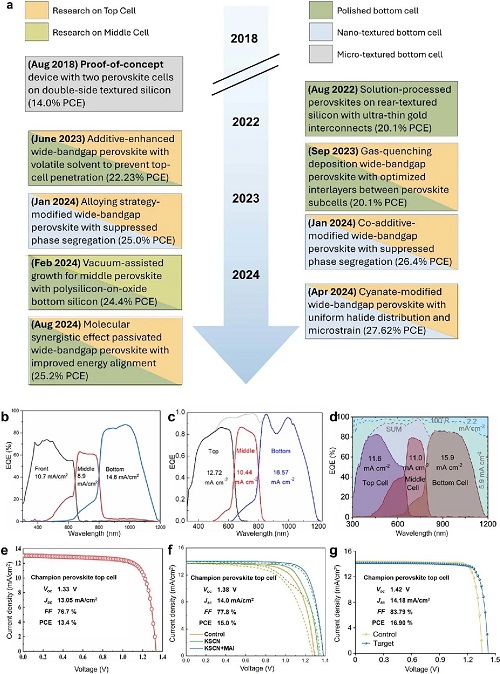

II 基础

图2a展示了太阳能电池中发电量与能量损失的分布情况。在单结电池中,主要的能量损失源于热弛豫和未被吸收的带隙以下光子。多结太阳能电池通过采用多种具有不同带隙的半导体来减少这些损失,从而实现更高效的光谱吸收。钙钛矿材料的ABX₃晶体结构具有如下特征:A位阳离子(如铯(Cs⁺)、甲基铵(MA⁺)或甲脒(FA⁺))位于十四面体空腔内,B位二价金属(铅(Pb2⁺)或锡(Sn2⁺))处于BX₆八面体中,X位为卤素阴离子(氯(Cl⁻)、溴(Br⁻)或碘(I⁻))、超卤素或拟卤素(如图2b插图所示)。钙钛矿在多结太阳能电池中的一大优势在于其可调带隙,范围为1.2至3.0 eV,通过调整“A”、“B”和“X”离子的组成即可实现,如图2b所示。采用传输矩阵法(Transfer Matrix Method,TMM),对钙钛矿基三结太阳能电池的理论PCE潜力进行了评估。如图2c、d所示,针对中间和顶部吸收层带隙变化的情况绘制了详细平衡极限曲线,重点研究了两种结构:一种是以1.22-eV钙钛矿作为底部吸收层的全钙钛矿三结电池,另一种是以1.1-eV硅作为底部吸收层的PSTJSC。通过优化带隙匹配和层厚度,全钙钛矿三结电池的光电转换效率(PCE)仅获得小幅提升(从32.2%提升至33.0%),表明其实际应用价值有限。相反,如图2e、f所示,当吸收层带隙分别为1.95 eV、1.44 eV和1.12 eV时,优化后的PSTJSC实现了38.8%的PCE。

图2. a 在单太阳光照(6000 K黑体辐射)下无约束多结太阳能电池的损耗机制与功率输出情况。b 通过晶格组分替换实现锡基和铅基钙钛矿卤化物的带隙可调范围,插图为钙钛矿材料的晶体结构。针对底部吸收层带隙为c 1.22 eV和d 1.1 eV的三结太阳能电池计算PCE极限。计算e 理想带隙组合(1.95、1.44和1.1 eV)的优化钙钛矿/钙钛矿/硅太阳能电池的外量子效率和f 电流-电压曲线。

III 路线图

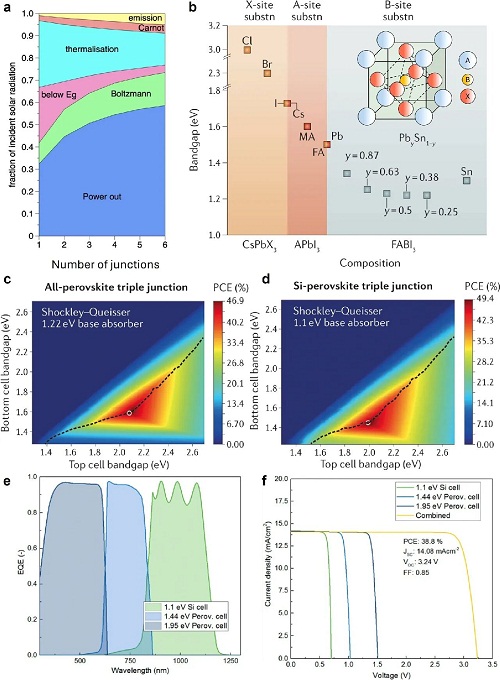

图3a展示了钙钛矿-硅三结太阳能电池PSTJSC的发展历程时间线。2022年,Zheng等人报道了第二款PSTJSC,其PCE超过20%,开路电压达2.74 V。与前期研究不同,该研究采用前表面抛光、后表面织构化的异质结硅基底电池。中带隙和宽带隙钙钛矿层均通过优化的一步溶液法沉积制备。此外,在中间电池与顶部电池之间的互联层中引入了一层超薄金层。这些改进显著提升了器件的填充因子(FF),使其达到了0.86这一优异水平。然而,该研究中的电流匹配效果仍不理想,具体表现为短路电流密度相对较低,仅为8.5 mA/cm2,这主要是由中间带隙子电池的性能限制所致(如图3b所示)。

在Zheng等人器件结构的基础上,Cui等人于2023年取得了重大进展。他们将顶部钙钛矿层的带隙提升至1.96 eV,从而改善了器件内部的电流匹配特性,如图3c所示。最终,其器件实现了22.23%的PCE、2.78 V的开路电压、0.79的FF以及超过10 mA cm⁻2的短路电流密度。2024年,Hu等人通过优化PSTJSCs中的中带隙子电池结构,进一步提升了电流匹配性能。他们制备的器件实现了24.4%的PCE,短路电流密度提升至11.6 mA cm⁻2(图3d)。与此同时,Li等人通过采用双面织构化且金字塔尺寸小于1 μm的HJT硅基底电池,进一步优化了PSTJSCs的光管理性能。此外,他们通过引入小离子半径的Rb⁺和Cl⁻离子对1.96 eV宽带隙钙钛矿进行合金化,优化了材料组分。最终,其器件实现了超过3 V的开路电压(VOC)和高达11.76 mA cm⁻2的短路电流密度,光电转换效率达25%。值得注意的是,该研究中优化后的宽带隙钙钛矿顶部电池仅实现了13.4%的PCE、1.33 V的VOC和0.77的填充因子(FF),如图3e所示,其性能仍相对较低。

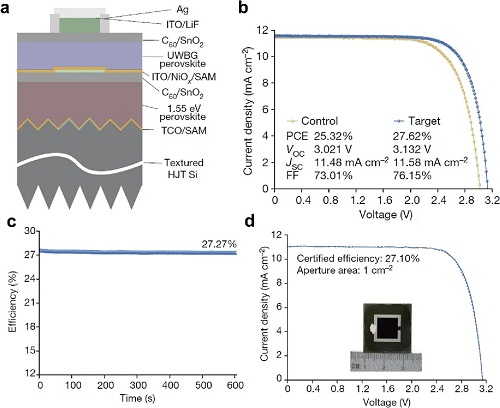

近期,Xu等人提出通过添加硫氰酸钾(KSCN)和碘化甲胺(MAI)共添加剂来改性宽带隙钙钛矿材料,以提升薄膜质量并减少开路电压损失。研究表明,SCN⁻可增大钙钛矿晶粒尺寸,从而降低晶界缺陷密度;K⁺能稳定卤素离子,抑制卤素空位形成;而MA⁺则通过双置换反应去除钙钛矿薄膜中残留的光不稳定SCN⁻。最终,其宽带隙钙钛矿顶部电池的开路电压显著提升至1.38 V,PCE达15.0%(图3f)。这些改进使其PSTJSC的开路电压达到3.04 V,PCE提升至26.4%。更近期,Liu等人引入了此前未被探索的OCN⁻作为溴离子的替代物。OCN⁻的有效离子半径为1.97 Å,与溴离子(1.95 Å)高度匹配。将其掺入钙钛矿晶格后,可形成均匀的卤素分布并最小化微观应变,显著提升了宽带隙钙钛矿薄膜的质量。因此,其1.93 eV宽带隙钙钛矿顶部电池的开路电压达到1.42 V(图3g)。最终,其PSTJSC的开路电压突破3.1 V,创下27.62%的光电转换效率纪录(在1 cm2面积上认证值为27.10%),如图4所示。

图3. a 钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池的发展历程,重点介绍了顶部电池、中间电池及互联层的进展。b、c、d 不同工作中钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池的外量子效率曲线。e、f、g 不同工作中宽带隙钙钛矿顶部电池的电流密度-电压(J-V)曲线。

图4. a 创纪录的单体钙钛矿-硅三结太阳能电池的器件结构;b 实验室内部测量的电流密度-电压(J-V)曲线;c 最大功率点(MPP)跟踪测试结果;d J-V曲线。

IV 挑战与策略

光管理

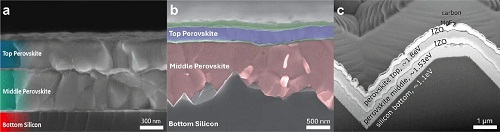

除改善电流匹配外,优化器件内部的光管理是另一关键策略,其中硅基底电池的光学特性起着决定性作用。暴露于空气中的抛光硅表面反射率通常高达30%-40%,这种高反射率会导致显著的光损失,进而减少光电流生成。历史上,2018年前制备的大多数PSDJSCs均采用前表面抛光的硅基底电池。图5a以部分基于抛光硅基底的PSTJSCs为例,展示了其横截面扫描电子显微镜(SEM)图像。尽管抛光表面具有便于钙钛矿和载流子选择层共形沉积的优势,但存在三大主要缺陷:(i)硅前表面反射率显著升高;(ii)长波长光捕获能力减弱;(iii)因额外抛光步骤导致制造成本增加。一种可行的替代方案是减小表面金字塔尺寸,以增强与溶液法钙钛矿薄膜的兼容性。尽管工业标准的微米级金字塔对钙钛矿沉积构成挑战,但更小的金字塔结构可实现共形溶液加工,如图5b所示。另一种重要策略是改进钙钛矿沉积技术。除溶液法外,钙钛矿层还可通过蒸发法或蒸发-溶液两步混合法沉积,此类方法与微米级织构硅表面兼容,可最大化光捕获效果,如图5c所示。然而,这些沉积方法仍处于相对早期的发展阶段。对于PSDJSCs而言,采用混合两步法或蒸发法在微米级织构硅基底上制备的器件,其光电转换效率仍低于在抛光或纳米级织构硅基底上通过溶液法制备的器件。

图5. 基于不同表面织构硅基底的PSTJSCs的横截面扫描电子显微镜(SEM)图像:a 抛光硅基底;b 纳米织构硅基底;c 微米织构硅基底。

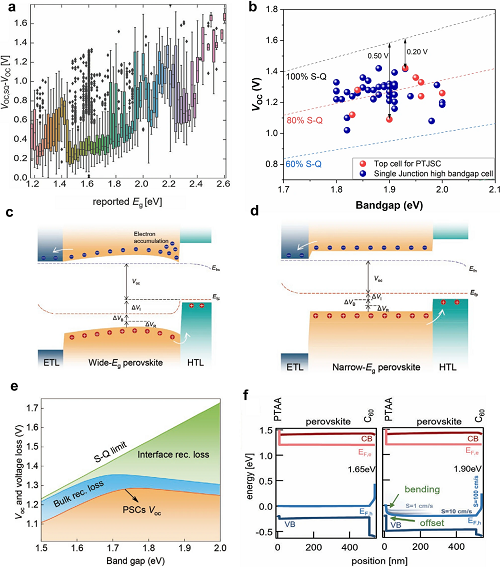

电压亏损

如图6a所示,中等带隙(1.5–1.6 eV)钙钛矿太阳能电池的开路电压损失相对较低,通常维持在0.3–0.4 V范围内。相比之下,宽带隙(1.8–2.0 eV)PSC的开路电压损失往往显著更高,常超过0.5 V。在PSTJSC的宽带隙顶部电池应用中,尽管开路电压损失已从最初的0.5 V降至最新的0.2 V(如图6b所示),但这一带隙范围的钙钛矿器件仍面临严峻挑战。宽带隙PSC中如此显著的开路电压损失,除不可避免的SQ极限外,还源于以下因素:(i)宽带隙钙钛矿薄膜质量欠佳,缺陷密度较高;(ii)钙钛矿层与电荷传输层(CTL)界面能级不匹配及界面能带结构不合理。解决上述问题对于提升宽带隙钙钛矿顶部电池的VOC及PSTJSC的整体PCE至关重要。另一方面,与带隙为1.5–1.6 eV且研究广泛的钙钛矿太阳能电池相比,适用于PSTJSC且带隙为1.9–2.0 eV的宽带隙钙钛矿,其电子结构表现出显著变化。具体而言,如图6c、d所示,宽带隙钙钛矿的导带底(CBM)上移,而价带顶(VBM)下移。当宽带隙钙钛矿与电荷传输层(CTL)接触并达到平衡时,这种电子结构变化会导致准费米能级(QFL)的调整。如图6e所示,随着带隙增大,开路电压损失呈线性增加趋势,这归因于吸光层材料与传输层之间能级匹配度的恶化。Suchan等人模拟了开路条件下器件的能带图(如图6f所示),其中包含能级近乎完美匹配(1.65 eV)和高度失配(1.90 eV)的两种典型情况。

图6. a 钙钛矿数据库中所有电池的开路电压损失与带隙能量的关系,图中同时标注了SQ极限(实线)及降低5%的SQ极限(虚线)作为对比。b 汇总了带隙为1.8–2.0 eV的钙钛矿太阳能电池的光伏参数,虚线表示SQ极限的分数值。c、d 窄带隙与宽带隙钙钛矿的能级示意图,分别展示了辐射复合损失、体复合损失及界面复合损失。e 分析了钙钛矿太阳能电池的电压损失分布,重点标注了界面(钙钛矿/电子传输层、钙钛矿/空穴传输层)与体复合损失。f 采用固定传输材料的钙钛矿太阳能电池能带图,左侧带隙为1.65 eV,右侧为1.90 eV。

稳定性

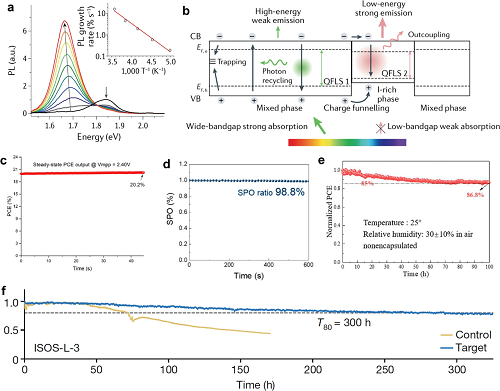

混合卤化物钙钛矿(尤其是高溴含量的宽带隙变体)常因平衡条件下均匀分布的卤素离子被破坏而表现出不稳定性,如图7a所示。2015年,McGehee等人首次在MAPb(IxBr₁₋ₓ)₃钙钛矿中提出“相分离”概念:光照会触发卤素离子迁移,导致材料内部形成富碘(I)和富溴(Br)区域。这种相分离会产生亚带隙陷阱态,显著提高非辐射复合速率,并破坏钙钛矿的能级结构,进而对电荷传输层(CTL)界面的电荷传输产生负面影响(如图7b所示)。此外,光学带隙的变化可能导致宽带隙钙钛矿顶部电池与其他子电池的光电流不匹配,进一步削弱器件的整体稳定性和性能。

2022年,Zheng等人报道了其制备的PSTJSC在连续1个太阳光照下可稳定运行最大功率点跟踪(MPP)模式达45秒(如图7c所示)。此后,相关研究中的PSTJSC在连续1个太阳光照下的MPP跟踪光稳定性测试时长从数百秒(如图7d所示)扩展至数百小时(如图7e所示),但器件性能普遍呈现快速衰减趋势。近期,Liu等人指出宽带隙钙钛矿顶部电池的相分离是导致光稳定性差的关键因素:其对照器件在光照下表现出显著的相分离现象,在连续300小时光照MPP跟踪测试中,初始PCE衰减超过30%(如图7f所示)。

图7. a 宽带隙钙钛矿薄膜在300 K下,经457 nm光照时,以5秒为间隔记录的45秒稳态光致发光(PL)光谱。b 卤素分离钙钛矿体系中的吸收、发射及复合过程示意图。c 报道的PSTJSC在1个太阳光照下,固定电压稳态光电转换效率(PCE)持续45秒的稳定性测试结果。d PSTJSC在连续1个太阳光照下,最大功率点(MPP)跟踪600秒的稳定性测试结果。e PSTJSC在1个太阳光照下,MPP跟踪100小时的稳定性测试结果。f PSTJSC在1个太阳光照下,MPP跟踪300小时的最佳稳定性测试结果。

V 总结

本综述强调了PSTJSCs在推进下一代太阳能技术方面的巨大潜力。钙钛矿/钙钛矿/硅三结架构在实现高PCE和管理器件复杂性之间取得了最佳平衡,将其定位为光伏行业的变革性解决方案。在光管理、器件结构和钙钛矿成分创新的推动下,PSTJSCs的发展取得了显著进展,PCE超过了27%。尽管取得了这些成就,关键挑战依然存在。三结太阳能电池的发展一直是有限数量的研究和一些实际挑战。这些包括难以实现三个子电池之间的电流匹配,缺乏稳定和高效的中间带隙材料,以及增加的制造复杂性和成本。此外,由于中带隙钙钛矿的可调谐性有限,当前的失配问题持续存在,而宽带隙钙钛矿通常遭受高VOC缺陷,破坏了它们的PCE。在操作条件下遭受相分离的PSTJSC的不稳定性也仍然是一个紧迫的问题。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 厦门大学郑将辉等综述:单块钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池的基础、进展与前景

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展

南科大曾林/韩美胜等综述:水凝胶电解质赋能锌离子电池的新进展 韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池

韩国忠南大学Sangbaek Park等:核壳MOF限域锂离子溶剂化构筑高温长效锂金属电池 上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料

上海交大朱利民&沈道智&苏言杰等综述:可吸收环境水分子能量的吸湿性新材料 NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑

NML封面文章 | 三波段调节与分体式设计智能光伏窗构建全季候绿色节能建筑