研究背景

人类为恒温动物,其体温维持依赖于内部的体温调节系统,而极端低温可能导致体温过低或冻伤。因此,在极端环境下维持体温对于保障人体健康至关重要。通常,在寒冷条件下保暖的措施包括通过空调进行室内取暖或穿着防寒服。尽管空调是一种常用手段,但其能耗过大,对能源供应和环境保护造成较大压力。此外,使用复杂且笨重的室内取暖设备无法满足不断变化的户外环境中人体保暖的需求。另一方面,防寒服作为“第二层皮肤”,一直是体温调节的主要媒介。这类服装的核心保温层通常由纤维材料制成,包括天然纤维和合成纤维。天然纤维,如羊毛、羽绒和棉,因其亲肤特性已成为广泛使用的保温材料。然而,这些材料易吸湿,在洗涤后会导致结构稳定性和保温性能显著下降。相比之下,合成纤维具有成本低、热导率低和防潮性好等优点,有望替代天然纤维。不幸的是,合成纤维仍存在直径大(通常 >10 μm)和孔隙率受限等缺陷,从而限制了其保温性能的提升。此外,实现高效保温的传统方法通常是增加纤维材料的厚度和重量,这可能会降低穿着舒适性。因此,开发轻量化且高效的纤维保温材料具有重要意义。

Superelastic and Washable Micro/Nanofibrous Sponges Based on Biomimetic Helical Fibers for Efficient Thermal Insulation

Fengjin Yang, Zhifei Wang, Wei Zhang, Sai Wang, Yi-Tao Liu, Fei Wang*, Roman A. Surmenev, Jianyong Yu, Shichao Zhang, Bin Ding

Nano-Micro Letters (2026)18: 42

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01882-2

本文亮点

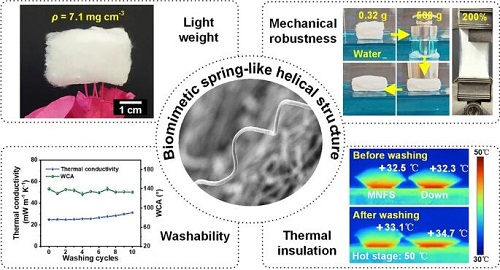

1. 基于仿生弹簧状螺旋微/纳米纤维的超弹性可水洗海绵通过多喷射静电纺丝技术直接制备。

2. 所得海绵兼具轻量化(低密度 7.1 mg cm⁻3)与优异机械性能(最大拉伸应变可达 200%)。

3. 海绵还表现出高效保温性能,热导率低(24.85 mW m⁻1 K⁻1),并在循环水洗后仍保持结构稳定性,使其成为寒冷环境中个人防护的有前景材料。

内容简介

极端低温严重损害人体的体温调节系统,因此需要高性能的保温服装以维持体温。然而,作为核心保温层的先进纤维材料始终难以兼顾机械性能与保温性,导致其难以同时满足耐洗性和个人防护的需求。在此,受黄瓜卷须自然弹簧状结构的启发,东华大学丁彬、王斐等基于仿生螺旋纤维的超弹性可水洗微/纳米纤维海绵(MNFS)通过多喷射静电纺丝技术直接制备,用于高性能热绝缘。通过调控聚偏二氟乙烯溶液的导电性,实现喷射流的多喷射与多级鞭打,并进一步控制相分离速率,使喷射流快速固化形成弹簧状螺旋纤维,这些纤维直接缠结组装成 MNFS。所得 MNFS 具有超弹性,可承受大拉伸应变(200%)、1000 次循环拉伸或压缩变形,并在液氮(−196 °C)中仍保持良好的弹性恢复能力。此外,MNFS 展现出高效保温性能,热导率低(24.85 mW m⁻1 K⁻1),接近干燥空气的热导率,并在循环水洗后仍保持结构稳定性。本研究为运输、环境及能源领域中先进纤维海绵的应用提供了新可能。

图文导读

I MNFS的设计策略与制备

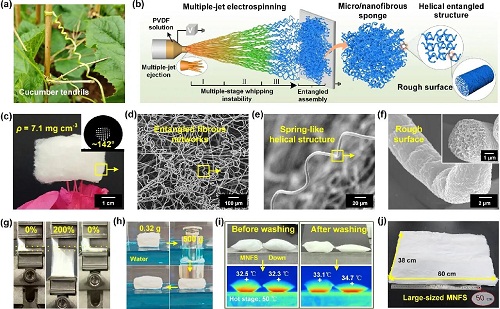

开发了一种由静电纺丝弹簧状螺旋纤维组成的超弹性可水洗 MNFS,能够在承受较大机械应力的同时保持结构完整性和保温性能。MNFS 的设计基于两个关键标准:(i)海绵应具有高孔隙率和小孔径,以捕获更多静止空气并减少热量损失;(ii)海绵还应具备机械稳健性和稳定的孔隙结构,以保证在实际应用中长期高效的保温效果。为满足这两个标准,受黄瓜卷须自然弹簧状结构启发(图 1a),在静电纺丝过程中直接构筑了由仿生螺旋纤维组成的纤维海绵。MNFS 通过多喷射静电纺丝技术制备,该工艺包括多喷射流的喷出、多级鞭打不稳定的发生,以及螺旋纤维的形成与缠结组装(图 1b)。其分级结构具有高孔隙率(99.6%)和孔径 7.76 μm,赋予 MNFS 轻量化特性。如图 1c 所示,一块密度为 7.1 mg cm⁻3 的海绵可以轻轻放置而不会压弯新鲜雄蕊。此外,图 1d–f 展示了通过扫描电子显微镜(SEM)观察到的 MNFS 分级微结构。仿生弹簧状螺旋纤维交织形成缠结纤维网络,为纤维海绵提供机械支撑。

与已有报道的静电纺丝纤维相比,仿生弹簧状螺旋纤维赋予 MNFS 超弹性,而螺旋纤维之间稳定的互锁结构则提供了增强的机械稳健性。如图 1g 所示,MNFS 展现出显著的可拉伸性,可在不发生断裂的情况下实现 200% 的拉伸应变。此外,MNFS 还表现出卓越的可压缩性和耐水性:一块质量为 0.16 g 的海绵在水下承受相当于自身重量 3000 倍的压缩应力后,仍能恢复原始形状(图 1h)。如图 1i 左侧所示,MNFS 的表面温度接近羽绒,显示出洗涤前优异的保温性能。洗涤后,MNFS 保持结构稳定,表面温度较低(33.1 °C),而羽绒结构塌陷且表面温度升高(34.7 °C),进一步验证了 MNFS 保温性能的耐久性(图 1i 右侧)。此外,静电纺丝技术操作简便,使 MNFS 易于大规模制备。图 1j 展示了一块尺寸为 60 cm × 38 cm × 2 cm 的 MNFS 光学图像,证明了该技术的可扩展性。

图1. MNFS 的设计策略、结构与性能。a 黄瓜卷须照片;b MNFS 直接制备过程示意图;c MNFS 自立于花蕊上的光学图像,插图:MNFS 表面水滴照片;d–f 不同放大倍数下的 MNFS 微观结构;g MNFS 高拉伸性的示意;h MNFS 在水下的可压缩性;i MNFS 洗涤前后的保温性能;j 大尺寸 MNFS 光学图像。

II 螺旋纤维的形成与结构

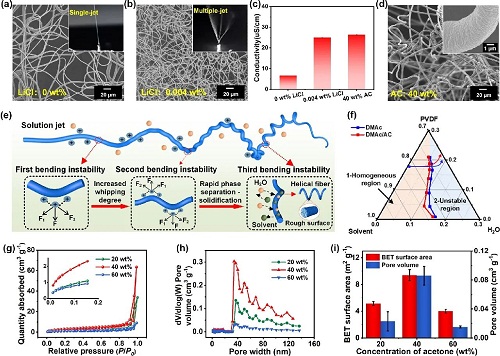

螺旋纤维的合成依赖于喷射流的鞭打不稳定性及快速相分离,这分别与溶液的导电性和挥发速率密切相关。为调控纤维形貌,首先研究了溶液导电性对喷射模式和喷射流鞭打不稳定性的影响。如图 2a 所示,当 LiCl 浓度为 0 wt% 时,喷射流呈单喷射模式,进一步生成平均直径为 2.5 μm 的直纤维。随着 LiCl 浓度升至 0.004 wt%,喷射模式逐渐变为多喷射,并进一步生成平均直径为 1.9 μm 的卷曲纤维,这些纤维直接互锁形成缠结网络(图 2b)。此外,当 LiCl 浓度进一步增加至 0.006 wt% 时,多喷射流显示出更大的扰动不稳定性,形成直纤维束。纤维形貌的变化可能是由于 LiCl 浓度增加导致溶液导电性提高(图 2c)。如图 2c所示,在固定 LiCl 浓度 0.004 wt% 下,将 AC 含量从 20 wt% 增加至 60 wt% 并未引起导电性显著变化。当 AC 浓度为 40 wt% 时,纤维呈现明显的弹簧状螺旋结构且表面粗糙(图 2d)。

基于上述结果,图 2e 展示了仿生螺旋结构的可能形成机制。随着喷射流运动,由于电场诱导的拉伸,纤维经历了一系列鞭打不稳定和固化现象。实验云点呈线性相关(R2 > 0.98),位于双相曲线上。如图 2f 所示,所得三元相图包括两个不同区域:1-均相区,2-不稳定区。孔隙结构是决定纤维海绵保温性能的关键因素。为全面表征所得纤维组装体的孔隙结构,进行了氮气物理吸附分析。图 2g 显示,在 AC 含量为 20 wt% 和 40 wt% 时,PVDF 纤维的吸附饱和容量随孔体积增加而增加,证明了以介孔为主导的分级多孔结构。介孔区域的尺寸分布主要集中在 40 nm,而大孔结构则显示出 50–120 nm 的较宽尺寸分布(图 2h)。定量分析表明,在 AC 含量为 40 wt% 条件下制备的纤维,其 BET 比表面积(9.39 m2 g⁻1)和孔体积(0.09 cm3 g⁻1)均显著增加(图 2i)。

图2. 螺旋纤维的形成调控。a、b 由 LiCl 含量分别为 0 wt% 和 0.004 wt% 的溶液制备的纤维 SEM 图像,插图为喷射流光学照片。c 不同 LiCl 浓度(0 wt% 和 0.004 wt%)及 40 wt% AC(LiCl 含量保持 0.004 wt%)条件下 PVDF 溶液的导电性。d AC 含量为 40 wt% 溶液制备的纤维 SEM 图像,插图显示纤维表面粗糙结构。e 纤维弹簧状螺旋结构的形成机制。f 分别为 PVDF/DMAc/H₂O 与 PVDF/DMAc/AC/H₂O 系统的三元相图。g 不同 AC 浓度制备纤维的氮气吸附/脱附曲线,插图为吸附曲线放大图。h DFT 孔径分布,i 不同 AC 浓度纤维的 BET 比表面积与孔体积对比。

III MNFS的力学性能

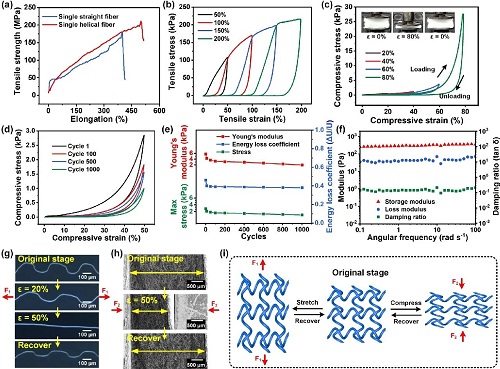

螺旋纤维表现出约 500% 的大伸长率,比直纤维(约 400%)高 1.2 倍,对应拉伸强度分别为 210 和 175 MPa(图 3a)。如图 3b 所示,MNFS 可在最大应力 216 kPa 下承受 200% 的大拉伸应变而不断裂,这得益于缠结螺旋纤维网络的多级增强机制。MNFS 还表现出良好的压缩性能,可在 80% 压缩应变下保持完整的弹性恢复(图 3c)。在 50% 应变下进行的循环压缩测试显示,经过 1000 个循环后塑性变形极小(图 3d),最大应力、杨氏模量及能量损失系数均无显著下降(图 3e),证明其具有优异的抗疲劳性能。动态力学分析显示,在 0.1–100 rad s⁻1 的频率扫描范围内,损失模量、储能模量和阻尼比均保持稳定(图 3f),体现了出色的黏弹性能。

为阐明 MNFS 的弹性机制,对单根螺旋纤维及纤维海绵进行了原位拉伸和压缩测试。螺旋纤维表现出显著的可逆变形,可在 50% 拉伸应变下实现螺距的成比例增加。应变释放后螺距的瞬时恢复进一步验证了 PVDF 螺旋纤维的超弹性,这归因于其弹簧状微观结构(图 3g)。此外,MNFS 在 50% 压缩应变后也表现出卓越的形状恢复能力(图 3h),体现了其缠结螺旋网络的结构稳定性。这些优异的机械性能均归因于 MNFS 的分级结构增强。图 3i 和 S12 示意性地说明了 MNFS 的增强机制。

图3. MNFS 的机械特性。a 单根直纤维与螺旋纤维的伸长率与拉伸强度;b MNFS 在应变从 50% 增加至 200% 时的拉伸应力–应变曲线;c MNFS 随应变幅度增加的压缩应力–应变曲线,插图显示 MNFS 在 80% 压缩应变下的形变;d 50% 应变下 1000 循环压缩疲劳测试;e MNFS 在不同循环下的最大应力、杨氏模量及能量损失系数;f MNFS 在 0.1–100 rad s⁻1 频率范围内的储能模量、损失模量及阻尼比;g 螺旋纤维的拉伸–恢复行为;h MNFS 的压缩–恢复行为(原位 SEM 观察);i 拉伸与压缩过程中 MNFS 的示意图。

IV MNFS的隔热性能

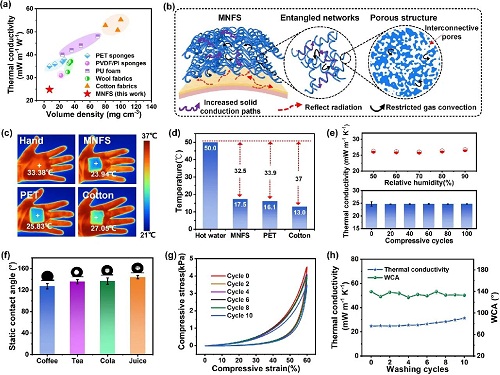

与典型保温材料相比,MNFS 在轻量化和低热导率方面表现出优异性能(图 4a)。图 4b 示意了 MNFS 中抑制热传导的机制:(i)缠结的螺旋纤维网络延长了热传导路径,降低了固相导热;(ii)单根纤维内部的小孔限制了气体分子运动和碰撞(Knudsen 效应),显著抑制了气相对流和传导。图 4c 进一步展示了 MNFS 的保温性能,通过对比人体手掌及覆盖 MNFS、PET 毡或棉毡(厚度均为 10 mm)的红外图像进行验证。如图 4d 所示,MNFS 的 ΔT 为 32.5 °C,低于 PET(33.9 °C)和棉(37 °C),进一步确认了 MNFS 的优越保温能力。评估了 MNFS 在不同环境条件下的保温性能。图 S15 的红外图像显示 MNFS 在 −22、0 和 50 °C 下的保温效果,其中 MNFS 在 −22 °C 环境下仍能保持表面温度 23.6 °C,验证了其在极寒环境中的有效性。图 4e 显示 MNFS 在不同压缩循环次数及不同相对湿度下的热导率 λ。MNFS 的 λ 在 100 次压缩循环中保持恒定,并在环境相对湿度增加时仍保持稳定。

除了在高湿环境下保持稳定的保温性能外,MNFS 还表现出良好的防液体性能,其对咖啡、茶、可乐和果汁的接触角分别为 127°、135°、136° 和 144°(图 4f)。同时,这些液体也能轻松从 MNFS 表面去除。得益于优异的疏水性和稳健的机械性能,MNFS 还展现出卓越的可水洗性。如图 4g 所示,经过 10 次洗涤循环后,其压缩应力和应变分别保持在 3.48 kPa 和 60%,最大应力保持在洗涤前的 77%。此外,MNFS 在整个洗涤循环中静态接触角保持约 140°,其热导率也几乎保持不变(图 4h)。

图4. 调控MIL-140A NCs发光性能的机制。MNFS 的保温性能与可水洗性。a 文献中报道的蓬松纤维材料的热导率与密度;b MNFS 的保温机制示意图;c 不同覆盖物下人体手掌的红外图像;d 冷空气中不同保温材料覆盖下热水管的温度;e MNFS 在不同相对湿度(上图)和不同压缩循环(下图)环境下的热导率;f MNFS 对不同液体的接触角;g MNFS 在不同洗涤循环下的压缩应力–应变曲线;h MNFS 在不同洗涤循环下的热导率与静态接触角。

V 总结

综上所述,成功制备了基于仿生弹簧状螺旋微/纳米纤维的超弹性可水洗海绵,用于高效保温,并采用多喷射静电纺丝技术实现。通过控制 LiCl 和 AC 溶剂浓度,调控喷射模式、多级鞭打不稳定性及带电喷射流的快速相分离,从而形成弹簧状螺旋纤维,这些纤维直接互相缠结组装成微/纳米纤维海绵。所得 MNFS 具有分级多孔结构,孔隙率为 99.6%,同时轻量化,密度为 7.1 mg cm⁻3。单根螺旋纤维与缠结网络的协同效应赋予 MNFS 卓越的机械性能,包括 200% 的大拉伸应变、耐 1000 次循环拉伸或压缩变形,以及低温条件下的稳定性。此外,MNFS 展现出高效的保温能力,热导率低至 24.85 mW m⁻1 K⁻1,可比拟干空气,并在循环洗涤后仍保持结构稳定。本研究为先进纤维海绵的设计提供了有价值的参考,并展示了其在航空航天、建筑保温及交通运输等领域的应用潜力。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 东华大学丁彬、王斐等:基于仿生螺旋纤维的超弹性可水洗微/纳米纤维海绵用于高效隔热

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 香港理工大学安亮/张标等:有机涂层β-二酮结构修饰锌负极促进水系锌电中动态Zn²⁺传输

香港理工大学安亮/张标等:有机涂层β-二酮结构修饰锌负极促进水系锌电中动态Zn²⁺传输 西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原

西北工业大学张秋禹&张和鹏&王天帅等:改性不可逆键COFs实现高效CO₂还原 中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破

中科院宁波材料所叶继春&苏州大学杨阵海等:蒸镀超薄spiro-OMeTAD助力n-i-p钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率与稳定性突破 南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化

南京航空航天大学姬广斌:多尺度跨波段防护系统实现可见光、动态红外伪装与电磁屏蔽一体化