研究背景

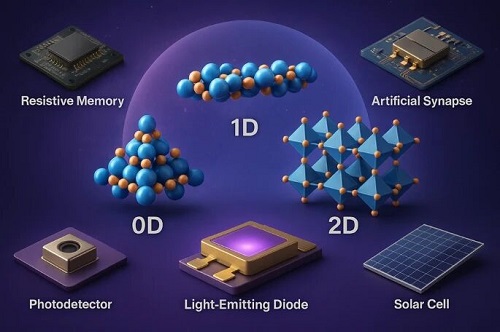

低维卤化物钙钛矿因其独特结构和优异光电性能(如高吸收系数、长载流子扩散长度、低非辐射复合率及强光致发光)而备受关注。其核心优势在于可通过结构和维度调控实现光电性质的精确调节。本文系统综述了低维钙钛矿的合成与光电表征进展,阐述其结构、光学与光物理特性,并总结其在阻变存储器、人工突触、光探测器、发光二极管和太阳能电池等器件中的应用。最后讨论了稳定性、可规模化及集成方面的挑战与前景,突出其在提升器件效率与产业化中的潜力。

Recent Advancements and Perspectives of Low-Dimensional Halide Perovskites for Visual Perception and Optoelectronic Applications

Humaira Rafique, Ghulam Abbas, Manuel J. Mendes, Pedro Barquinha, Rodrigo Martins, Elvira Fortunato, Hugo águas*, Santanu Jana*

Nano-Micro Letters (2026)18: 44

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01823-z

本文亮点

1. 结构—性能—功能系统映射:首次系统梳理0D、1D与2D卤化物钙钛矿结构与光电特性(如发光、载流子传输、激子行为)之间的关系,并揭示其对多类器件性能的影响。

2. 应用领域拓展:区别于以往聚焦光伏或LED的综述,本文进一步涵盖人工突触与视觉感知电子学,突出低维钙钛矿在新一代类脑与智能感知系统中的潜力。

3. 前瞻性与指导意义:批判性分析规模化、稳定性与集成等瓶颈问题,并提出基于材料设计与界面工程的解决思路,对未来学术研究和产业应用均具指导价值。

内容简介

低维卤化物钙钛矿(LD perovskites)凭借独特的结构和卓越的光电性能,已成为半导体材料领域的重要研究热点。维度效应深刻影响电子–物质与光–物质相互作用,从而决定纳米结构材料的性能与功能。过去三十年,纳米晶体、一维纳米线与二维量子阱等典型半导体结构的研究揭示了尺寸、结构与成分调控对光电特性的关键作用,为光电器件、传感与能源应用奠定了基础。

在众多半导体中,卤化物钙钛矿因高载流子迁移率、强吸收系数、低激子结合能及缺陷容忍性而脱颖而出,在光伏、激光及LED等溶液加工器件中表现优异。然而,三维钙钛矿尽管效率突出,但稳定性不足阻碍其产业化。相比之下,低维钙钛矿具有更强的湿度稳定性、更高的光致发光效率、可调带隙和低缺陷密度,可在常温下通过低成本溶液法制备,为稳定高效器件的开发提供了可能。

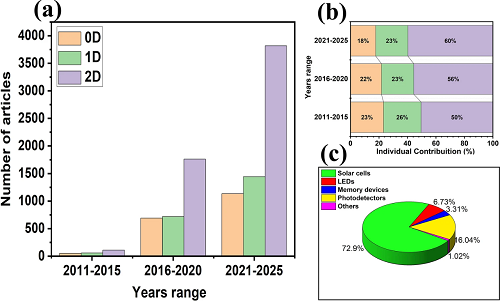

凭借量子限域效应和组分工程优势,低维钙钛矿在发光二极管、光探测器、激光器、太阳能电池、低功耗晶体管及可打印电子器件等方面展现出广阔前景。文献计量显示,2011–2025年间二维钙钛矿研究占比超过50%,其中光伏方向贡献最大(约72.9%),光探测器与LED次之,反映出其在能源与光电应用中的主导地位。

新里斯本大学Santanu Jana、Hugo Aguas等人系统介绍了低维钙钛矿的分类、合成方法与光物理特性,重点总结其在阻变存储、人工突触、光探测器、LED与太阳能电池等器件中的应用进展。同时,文章讨论了稳定性、规模化和集成化方面的挑战,并展望通过材料设计与界面工程推动其在高性能与产业化中的潜力。

图1. 2011–2025年间低维钙钛矿相关研究的文献分布情况。

图文导读

I 前言

1.1 低维钙钛矿的维度分类

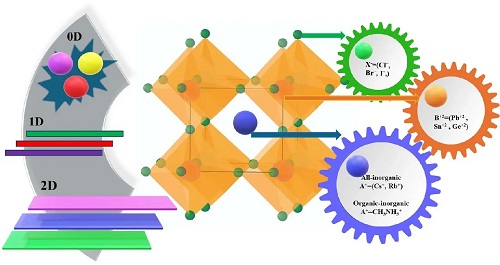

低维钙钛矿(LD perovskites)可根据维度分为零维、二维和一维材料。零维材料包括量子点、纳米颗粒和纳米簇;一维材料包括纳米棒、纳米线和纳米管;二维材料则包括纳米片、纳米层和纳米膜。

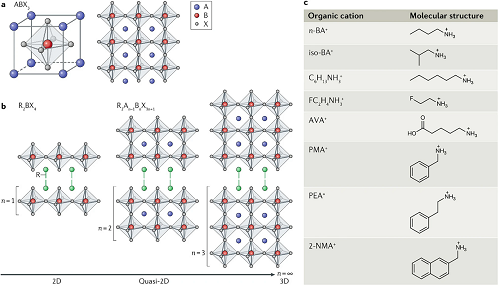

图2展示了基于维度的LD钙钛矿结构分类,包括0D、1D和2D类型。图2左侧显示了典型ABX₃结构卤化物钙钛矿的立方晶格示意图,比较了全无机与有机–无机杂化钙钛矿的异同。其中,主要差异在于晶胞中心的A位原子(有机或无机),决定了材料为全无机或杂化类型。图中常用的A、B和X离子分别用绿色、橙色和蓝色标注,清晰呈现了材料组成与晶体结构的关系。

图2. 低维钙钛矿的维度分类(左)及卤化物钙钛矿(ABX₃)结构示意图(右)。晶胞中心的A位原子(有机或无机)决定材料为全无机或有机–无机杂化类型。

1.1.1 零维钙钛矿材料

零维钙钛矿材料具有独特的结构与光电特性。尺寸小于其玻尔半径的钙钛矿量子点(PQDs)是典型的0D材料,其微小尺寸引发电子与空穴波函数的量子限域效应,使电子激发受限于纳米晶体边界,从而表现出优异的物理、化学及光电性能。零维钙钛矿量子点具有离散能带结构,通过调节量子点尺寸,可实现带隙的可控调节;减小量子点半径R可使带隙增大,其增幅与1/R2成正比。量子限域效应还赋予PQDs狭窄的发射线宽和接近100%的光致发光量子产率,这些特性为基于PQDs的光电器件应用提供了基础。常用的合成方法包括模板辅助法、热注射法以及配体辅助法等。

图3. 零维有机金属卤化物杂化物的单晶结构及分离。

1.1.2 一维钙钛矿材料

一维钙钛矿因其高量子效率、显著的表面积与体积比、各向异性结构及优良载流子限制效应,而成为新型光电器件的重要研究对象。其明确的晶体结构、独特封闭表面、更高稳定性及优良薄膜形貌,使其在光子与电子器件中具有潜力。

1D钙钛矿可通过溶液法、模板辅助法及真空沉积法制备,基于其的器件显示出高光敏性、优异光电转换效率和高光致发光效率。然而,单体器件通常电流输出低、活性面积有限,限制了实际应用。为此,通过构筑高有序排列的1D结构,可保持单体性质,同时提升表面均匀性、电流输出及器件可重复性,高度对齐的1D阵列在光伏器件中还具有优异光捕获与力学性能,利于大规模、高度集成光电器件开发。

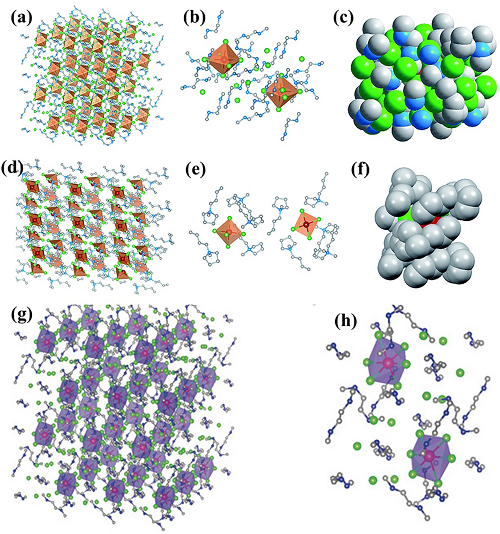

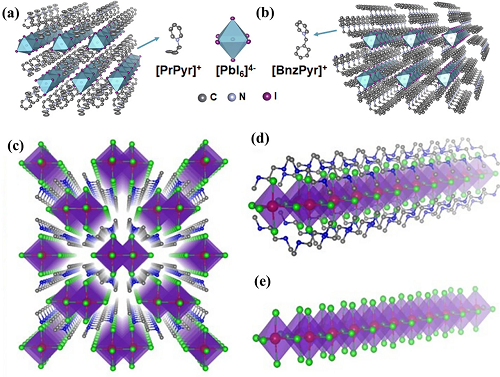

图4展示了一维钙钛矿晶体结构:(a-b)为(PrPyr)[PbI₃]和(BnzPyr)[PbI₃]单晶结构,[PbI₆]⁴⁻八面体为青色;(c)为C₄N₂H₁₄PbBr₄,[PbBr₆]⁴⁻为紫色八面体;(d-e)为溴化铅量子线,所有结构中省略氢原子以简化表示。

图4. 一维卤化物钙钛矿结构。(a) 1D铅碘化物杂化物(PrPyr)[PbI₃]单晶结构;(b) 1D铅碘化物杂化物(BnzPyr)[PbI₃]单晶结构。

1.1.3 二维钙钛矿材料

二维钙钛矿因其优异的稳定性与可调光电性能,在光伏及其他光电器件中近年来受到广泛关注。其结构通常由单层、多层或多重层组成,通用化学式为R₂Aₙ₋₁BₙX₃ₙ₊₁,其中R为大体积有机阳离子,A为金属阳离子,B为金属中心,X为卤素。当n=1时,为严格二维(R₂BX₄)结构;n>1时形成准二维钙钛矿,随着n增大可过渡至准三维结构。通过调节n值,可精确控制无机层厚度,从而调节带隙、激子结合能及光电性质,并影响晶体取向与形成。

二维钙钛矿常用有机阳离子包括苯乙胺(PEA⁺)和丁胺(BA⁺),功能性有机阳离子的引入可进一步调控材料光电特性,提高器件性能与效率。以PEA₂PbI₄(n=1)为例,其带隙约为2.36 eV,激子结合能约200 meV,为研究二维钙钛矿结构和光电性质的典型材料。通过部分引入较小阳离子如甲基铵(MA⁺),可得到准二维钙钛矿(PEA₂MAₙ₋₁PbₙI₃ₙ₊₁),无机层厚度随MA⁺比例变化而调控,带隙可从2.36 eV逐渐降至1.94 eV,激子结合能显著下降。

二维钙钛矿的层状结构提供了丰富的材料调控空间,包括阳离子选择和组分工程,允许引入更大有机阳离子以放宽Goldschmidt容忍因子限制,进而调节激子结合能和带隙。总体而言,二维结构不仅改善了稳定性,还通过维度和层厚的精确调控,实现了光电性能的高度可设计性,为下一代光伏、发光及光电器件的发展提供了广阔前景。

图5. 三维与二维钙钛矿结构。

1.2 成分分类

有机–无机杂化卤化物钙钛矿

二维有机–无机杂化卤化物钙钛矿在能量收集与存储(如太阳能电池、LED、激光器、光探测器和存储器)中展现出巨大潜力。此类材料由金属卤化物阴离子与有机阳离子构成,最早由 Mitzi 等在1990年代报道,随后 Kagan 等将其用于半导体沟道层。自 2009 年 Miyasaka 等首次将其作为光伏敏化剂以来,器件光电转换效率(PCE)在十年间由 3.8% 快速提升至 25%。这一突破得益于其窄带隙、高迁移率、可控的载流子分离和低成本溶液加工方法。2014 年首个室温电致发光器件问世后,二维钙钛矿通过降低维度实现更优量子限域和可调带隙,推动了光电器件的发展。然而,有机组分(如 MA⁺、FA⁺)在光照和高温下易分解,导致热稳定性不足,成为限制其商业化的关键因素。

无机卤化物钙钛矿

为解决热稳定性问题,研究者以Cs⁺取代有机阳离子,发展出无机卤化物钙钛矿(如CsPbX₃)。此类材料自20世纪中期已有报道,近年因更优的环境稳定性和产业化潜力受到重视。二维无机钙钛矿常通过胶体合成制备,其尺寸、形貌和厚度对合成温度高度敏感。典型如CsPbBr₃,在150 °C下易形成纳米立方体,而在130 °C下则得到厚度约3 nm的纳米片。离子交换与溶剂调控(如使用油酸、辛胺等)可进一步调节纳米片的横向尺寸至数百纳米甚至微米级,从而获得适合器件加工的高质量晶片。

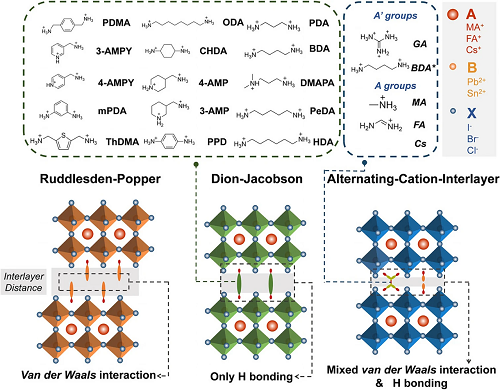

Ruddlesden–Popper (RP) 与 Dion–Jacobson (DJ) 类二维钙钛矿

二维 RP 相钙钛矿通过在无机层间引入长链有机阳离子(如 BA⁺、PEA⁺)显著提升了化学稳定性,被认为是改善光伏器件寿命的重要策略。然而,过厚的有机层会抑制载流子输运。相比之下,DJ 相与 ACI(交替阳离子层)相在结构上消除了范德华间隙,形成更紧密的层间堆积,增强了结构强度与载流子跃迁能力。这些新型相不仅在光伏中实现了更优的器件效率,还在苛刻环境下展现出长期稳定性,例如在空气中保持初始 PCE 的 95% 超过 4000 小时,并能耐受湿热与长时间光照。

图6. RP、DJ 和 ACI 相的结构简要比较及其常用的层间阳离子。

1.3 低维钙钛矿的维度分类

理解低维钙钛矿的生长与组装机制,对于实现可控制的制备过程和提升器件性能至关重要。合成途径对材料的结构形貌及器件性能具有显著影响,因此开发适用于工业化的可行方法尤为关键。目前,溶液法、气相沉积以及模板辅助合成已被证明能够以可控且多样化的方式获得形貌均一的低维钙钛矿纳米结构。沉积温度、溶剂浓度、基底温度及退火条件等因素对薄膜质量同样具有重要影响。

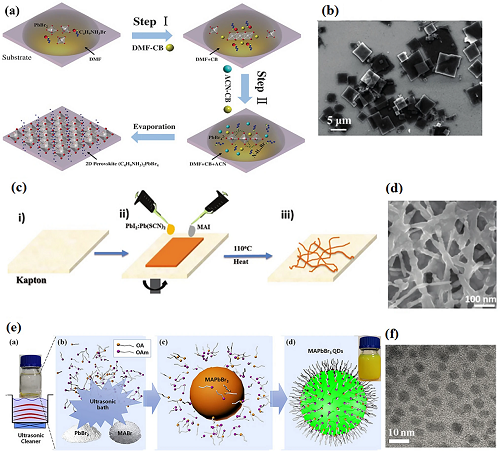

1.3.1 溶液相合成

近年来,许多研究致力于利用溶液可加工方法制备均匀致密的二维钙钛矿薄层、高质量单晶及其他低维纳米结构。溶液法不仅具备低成本、环境条件友好和异质层沉积可行性,还能实现胶体纳米结构的大规模生产,因此在光电器件制备中应用广泛。其核心策略包括前驱体溶液沉积、溶剂蒸发、引入差溶剂诱导结晶等。例如,通过在前驱体溶液中引入差溶剂(如甲苯、丙酮),可有效限制晶体沿c轴生长,得到超薄二维钙钛矿纳米片。进一步调控溶剂比例与前驱体浓度,可显著改变成核密度与晶体形貌,由随机形态向规则立方结构转变。除二维材料外,溶液法同样适用于一维钙钛矿纳米线和零维量子点的合成,如超声辅助一步法即可获得稳定的CH₃NH₃PbBr₃量子点。上述低维钙钛矿纳米结构均已成功应用于高效光电器件,展现出巨大的应用潜力。

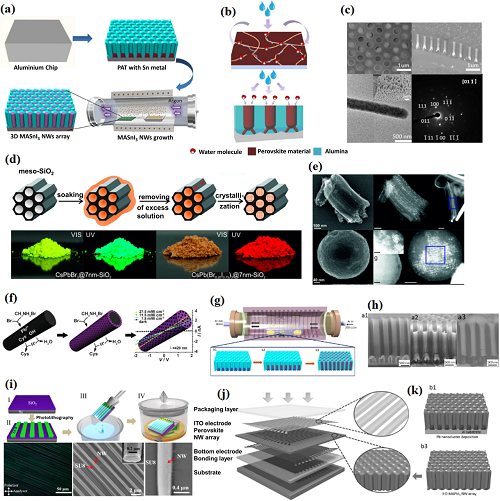

图7. 溶液可加工合成。

1.3.2 气相合成

制备路线对低维(LD)钙钛矿的结构形貌与器件性能具有重要影响,因此开发适合产业化的可行合成方法尤为关键。常见方法包括溶液法、气相沉积以及模板辅助合成,这些策略可实现均匀且可控的LD钙钛矿纳米结构。沉积温度、溶剂浓度、基底温度与退火条件等因素对薄膜质量有显著影响。

在晶体质量与缺陷密度方面,气相沉积优于机械剥离与溶液法,被认为更适合高性能光电器件。Waleed 等采用CVD在双温区炉中生长CsPbI₃纳米线;Li 等利用单源真空热蒸发(VTE)制备致密无针孔的CsPbBr₃薄膜,并系统研究了前驱体摩尔比对器件性能的影响。Wang 等通过一步CVD直接在云母基底上合成2D MAPbI₃纳米片,Xiong 等则采用两步CVD,将PbI₂晶体在炉内转化为高质量CH₃NH₃PbI₃。

此外,前驱体浓度和基底类型同样决定形貌。Ghoshal 等在CVD中发现高浓度有利于层层生长(纳米片),低浓度则趋向形成纳米线;Shaojuan 等进一步实现了在PDMS、云母、SiO₂/Si、硅及玻璃等多种基底上的可控合成。

图8. 二维钙钛矿沉积示意图。

1.3.3 模板法合成

液相合成方法广泛用于制备不同厚度和相的钙钛矿材料,但通过溶液法难以实现纳米线的均匀组装,通常会得到棒状、线状、片状或立方体等混合结构,且尺寸和取向难以控制。为改善对1D钙钛矿的排列、方向、孔洞、覆盖面积及纵横比的控制,研究者采用模板法,通过具有均匀孔径的纳米孔模板限定前体生长方向,从而制备对齐的微纳米纤维、纳米线或纳米管。模板法难点在于模板选择、填充前体及生长后去除模板,但可显著提升纳米线质量。

Fan等利用模板法制备了CH₃NH₃SnI₃纳米线阵列用于光探测器,采用多步工艺:阳极化铝箔形成PAT模板,在孔底电沉积Sn,再通过CH₃NH₃I蒸气反应生成纳米线。PAT模板可有效减少薄膜和纳米线的水分解作用,提高稳定性。Kovalenko等使用介孔SiO2模板制备铅卤化物钙钛矿纳米晶,获得高量子效率的明亮发光。Zhang等采用自模板法在室温下制备CH₃NH₃PbBr₃多孔纳米线,用于高性能光探测器,通过Pb前体纳米线与HBr、CH₃NH₃Br反应形成最终一维结构。

Gu等在纳米孔模板中采用气相生长稳定FaPbI₃黑相纳米线,实现长期稳定性。Deng等通过液体引导的反溶剂气相辅助结晶法大规模制备单晶MAPb(I₁₋ₓBrₓ)₃纳米线阵列,利用光刻形成模板条纹控制生长,实现连续、均匀、高密度纳米线。模板与溶液或气相方法结合,可精确调控纳米线几何形状、排列和尺寸,为高效光电器件提供可靠基础。

图9. 基于模板法制备锡钙钛矿、CsPbX₃和有机钙钛矿(CH₃NH₃PbBr₃、FAPbI₃、MAPbI₃)纳米线/纳米晶的多步生长过程及其排列、结构与器件应用示意。

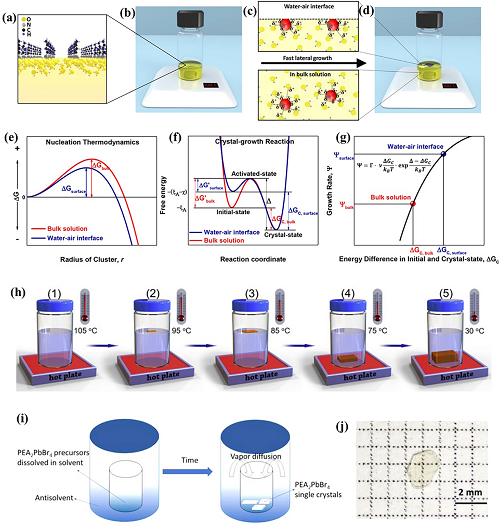

1.3.4 低维钙钛矿单晶的生长

低维钙钛矿单晶(PSC)因其更高的光吸收率、更低的陷阱态密度、更长的载流子寿命及更高的载流子迁移率而优于传统3D PSCs。2D 层状 PSCs 被认为是3D PSCs 的可替代方案,兼具更高稳定性和性能,尤其在光电子器件中表现突出。然而,高质量、均匀的2D PSCs制备方法仍然有限。研究表明,基于(001)晶面制备的2D PSCs在部分光电子应用中优于3D PSCs。Wang 等利用密度泛函理论(DFT)和成核理论设计了超饱和溶液,并结合温度的热力学比例概念,成功生长了准2D PSC 单晶膜 ((C₄H₉NH₃)ₙ(CH₃NH₃)ₙ₋₁PbₙI₃ₙ₊₁, n=1,2,3,4,\infty),其分子排列及生长机理如图所示。Liu 等基于经典成核理论生长了36 mm尺寸的2D (PEA)₂PbI₄ 单晶。Tian 等制备了剥离的 (PEA)₂PbBr₄ 2D PSCs 并应用于阻变存储器。近期结晶技术的进步已实现大尺寸、高质量2D PSCs的生长,从而制备出具有高响应度和快速响应的光探测及成像器件,为PSC器件的商业化应用奠定了基础。

图10. (PEA)₂PbBr₄ 单晶在水–空气界面的合成示意图及实验装置。

1.3.5 低维(LD)钙钛矿的理论模拟与人工智能辅助设计

低维钙钛矿的基本性质和性能可以通过理论模拟与人工智能辅助设计进行有效预测和优化。分子动力学(MD)和第一性原理(DFT)计算能够揭示其电子结构、稳定性、缺陷容忍性以及有机–无机组分动力学对材料性能的影响,为材料结构设计提供理论指导。同时,AI 和机器学习方法能够基于化学特征快速预测钙钛矿的结构维度、光电性能及带隙,实现高通量筛选和性能优化。理论模拟与 AI 辅助设计的结合,不仅加快了低维钙钛矿新材料的发现,还为其在太阳能电池、LED、光探测等光电子器件中的应用提供了有效策略。

II 低维钙钛矿的应用、进展、挑战与展望

2.1 相较于传统半导体的基础优势

低维(LD)钙钛矿相比传统半导体具有显著优势:它们兼具高性能电子特性与低温溶液工艺兼容性,可实现载流子迁移率超100 cm2 V⁻1 s⁻1和柔性器件制造。二维钙钛矿如(PEA)₂PbI₄具有200–400 meV的激子结合能,常温下激子效应显著,推动LED外量子效率可达28.5%。在显示领域,其色域可达NTSC 150%,克服OLED效率衰减;在光伏领域,通过带隙调控的钙钛矿/硅串联结构可实现超过40%效率;二维钙钛矿光学调制器带宽可达100 GHz,并兼容CMOS。无机传输层可提升器件热光稳定性并降低复合损失,实现高效可规模化光伏。

LD钙钛矿在新型器件中也展现独特优势:二维钙钛矿忆阻器能耗低至0.1 fJ,具备10⁶个导电状态,适合类脑计算;常温单光子发射器纯度达90%,突破传统量子点低温限制;0D Cs₃Cu₂I₅ X射线探测器灵敏度高于商业非晶硒系统。其可逆带隙调控超过300 meV、自然光偏振比超过10:1,同时兼具无机类载流特性与分子可调性。未来研究应聚焦材料稳定性标准、高通量筛选及现代制造工艺集成,为LD钙钛矿开辟全新光电与量子技术应用。

2.1.1 低维钙钛矿的局限性

低维钙钛矿是一类前景广阔的半导体材料,但其应用仍面临各类挑战,包括各向异性电荷传输、环境稳定性不足以及制备规模化问题。2D钙钛矿固有的各向异性导致载流子在垂直方向迁移率可超过100 cm2 V⁻1 s⁻1,而平面方向受有机间隔层限制,迁移率通常低于20 cm2 V⁻1 s⁻1。通过分子工程,如采用共轭间隔离子,可显著提升环境稳定性和平面电荷传输(迁移率可达65 cm2 V⁻1 s⁻1),结合溶剂蒸气退火等晶化策略,可优化量子阱的优选取向。

环境稳定性仍是关键问题,材料在操作过程中仍可能因有机阳离子降解或卤素迁移而失效。原子/分子层封装技术和氟化间隔阳离子的引入,可有效提高热稳定性(高达150 °C)和耐湿性,实现长时间照射下效率保持>95%。制造难度也是制约商业化的重要因素,复杂晶化过程易导致相分布不均和薄膜形貌不一致。

通过槽模涂布、溶剂优化及气助晶化技术,可在15×15 cm2大面积区域制备厚度偏差<5%的均匀薄膜,同时实现相纯度和取向控制。高通量筛选与机器学习辅助设计进一步加快工艺优化,并结合原位掠入射X射线散射等表征手段,可深入理解薄膜生长动力学,为高性能、稳定的低维钙钛矿器件开发提供支撑。

2.2 存储器件与突触

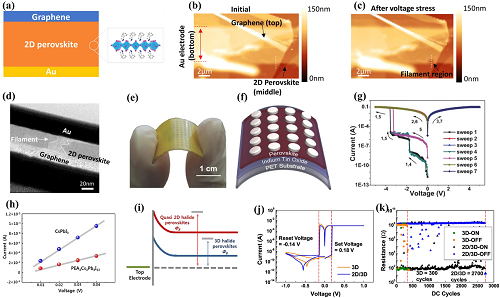

研究者致力于降低忆阻器的功耗,以应对海量数据处理的挑战。实现低功耗的关键在于降低工作电流。由于低维(LD)钙钛矿忆阻器中存在较高密度的缺陷(如间隙和空位),器件可在极低电流下工作,显著降低能耗。近年来,基于LD钙钛矿的存储器展现出高开关比、长时间保持性、低工作电压及多级电阻开关特性,成为未来智能存储器的潜在候选。

2D有机–无机混合钙钛矿忆阻器如Au/(PEA)₂PbBr₄/石墨烯结构,在仅10 pA程序电流下即可实现开关操作,显示出极低能耗。同时,通过控制晶粒尺寸和溶液/蒸汽辅助生长,可优化开关比和稳定性。准2D钙钛矿(如(PEA)₂Cs₃Pb₄I₁₃)忆阻器表现出更高的开关比(可达10⁹)、低关态电流及优异的环境稳定性,明显优于3D CsPbI₃器件。2D/3D异质结构忆阻器通过提高热导率,有效控制Ag导电丝断裂,实现约2,700次循环的长寿命操作,而纯3D器件仅约350次。

此外,1D/0D钙钛矿忆阻器及全无机量子点存储器也显示出低操作电压、快速响应及高稳定性。总体来看,LD钙钛矿忆阻器在低功耗、多级存储、长期稳定性及高开关比方面均优于传统3D器件,为下一代智能存储和类脑计算提供了可靠材料基础。

图11. 基于2D、准2D及2D/3D异质结构钙钛矿的垂直忆阻器及柔性器件的结构、导电丝形态、I–V特性和循环耐久性对比,显示低维结构显著提升开关比、稳定性及循环寿命。

2.3 光控记忆器件基础上的突触

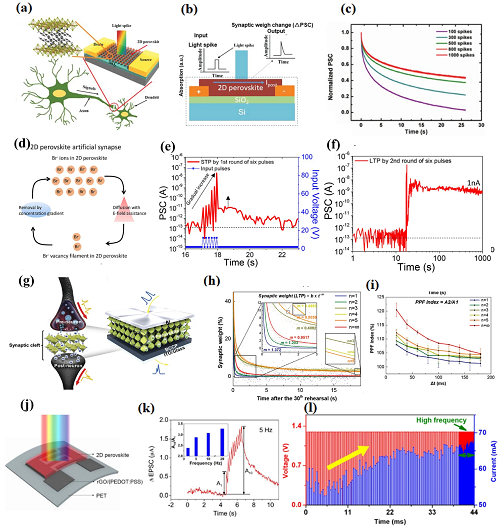

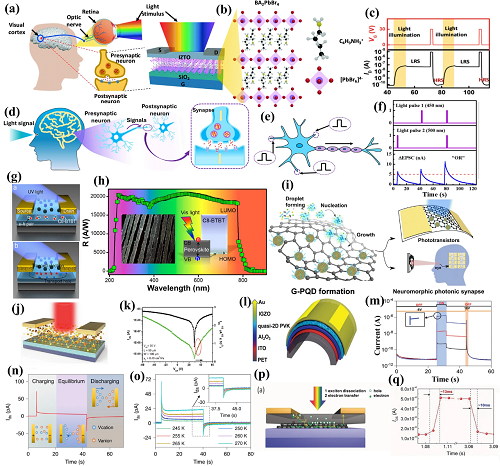

生物突触在记忆、学习等过程中起着关键作用,并以极低能耗(约100 fJ/突触)同时实现计算与存储功能。随着大数据和高速信息处理需求的增长,传统冯·诺依曼架构在能耗和处理瓶颈上的限制凸显,类神经形态计算成为替代方案。人工突触器件能够模拟生物突触的信号处理与学习功能,并可通过电或光信号激活,实现短时程增强(STP)、长时程增强(LTP)、配对脉冲促进(PPF)、脉冲时序依赖可塑性(STDP)等多种突触行为。

近年来,基于低维卤化钙钛矿的光控和电控突触器件受到广泛关注。其独特的离子迁移特性(如卤素离子在层间迁移)可模拟神经元中Ca2⁺、Na⁺、K⁺离子调控的突触电导变化,从而实现多级电导调控。2D钙钛矿如(PEA)₂SnI₄在光照下产生光电流,展示了STP与LTP行为,可通过光脉冲的曝光强度和波长调节突触连接强度。Br基2D钙钛矿单晶突触器件显示出低功耗(约10 pA)、离子迁移驱动的导电丝形成和长期稳定性(>1,000 s)。

此外,2D/3D混合钙钛矿器件实现了维度依赖可塑性和多级电阻开关,能耗低至≈0.7 fJ/事件,可媲美生物突触。器件通常以电流响应表示突触权重,通过重复脉冲实现STP–LTP转换,同时支持PPF和多级存储。柔性器件如(PEA)₂SnI₄光敏突触器可在光脉冲刺激下模拟生物突触的短时程增强行为,展示高光响应和优异可重复性。透明2D钙钛矿器件则可实现多模态电阻开关,为类神经形态计算提供模拟神经信号处理的理想平台。

图12. 基于2D钙钛矿的人工突触器件结构及功能,包括光/电脉冲驱动下的短时程增强(STP)、长时程增强(LTP)、配对脉冲促进(PPF)、光敏柔性器件响应以及连续脉冲下的类神经形态电流变化行为。

2.4 光晶体管与突触

场效应晶体管(FET)因低功耗、高输入阻抗、低噪声及易于集成等优点,被视为未来电子器件的重要候选。FET性能主要依赖通道材料,而二维(2D)钙钛矿通道表现出优异的电荷传输能力、高响应度及抗短沟道效应特性。提升FET性能的方法包括界面形貌优化、肖特基势垒调控以及芯片集成密度提升。尽管低维钙钛矿在光伏和发光二极管领域研究广泛,其在FET和光晶体管(PT)方面仍有巨大潜力。钙钛矿PT具备高增益、光电响应快、光电流可调等优点,可通过光激发产生激子和三激子,在外加电场作用下分离形成光电流,类似生物突触的信号传导机制。

2016年,Chen等首次制备了PEA₂SnI₄基2D钙钛矿光晶体管,光响应度可达1.9×10⁴ A W⁻1。随后,通过溶剂工程或固态-固态转化等方法优化钙钛矿微结构,可显著提高光响应度和探测灵敏度,达到10⁵–10⁸ A W⁻1水平。基于2D钙钛矿的PT可在神经形态视觉系统中实现光信息识别与存储,用于光驱动人工突触。混合有机-无机钙钛矿具有长载流子寿命和高吸收系数,能够通过光脉冲模拟短期/长期增强与衰减、成对脉冲促进等突触功能。

此外,通过与IZTO、IGZO或石墨烯量子点复合,可制备宽光谱、高光响应、快速响应的光晶体管,实现光记忆与神经形态计算。外加电场驱动下,载流子在2D钙钛矿层内迅速流动,同时离子空位累积形成内场,实现光电流调控与存储,显示出优异的光响应速率和稳定性,为高性能光神经形态器件提供了可行路径。

图13. 光晶体管与突触。

2.5 光电探测器

光电探测器(PDs)用于将光信号转换为电信号,广泛应用于图像传感、光通信、环境监测、数字放射及核医学等领域。其性能主要取决于响应速度、探测灵敏度(D*)、光响应度(R)和开关比。高效PD需活性层具备高载流子迁移率、吸收系数、良好载流子收集能力及低陷阱态密度。目前,商业化PD多基于InGaAs、Si和GaN,但存在成本高、效率低的问题。

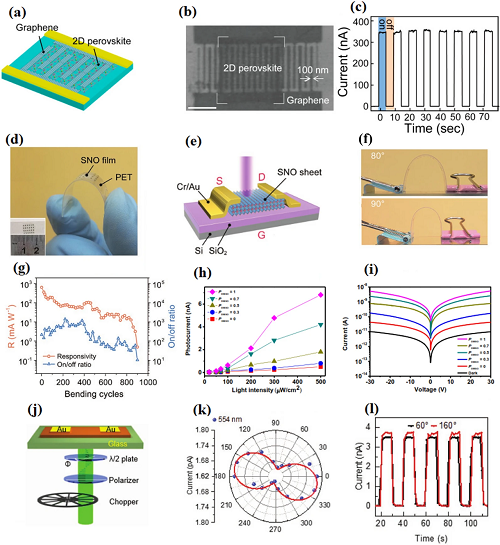

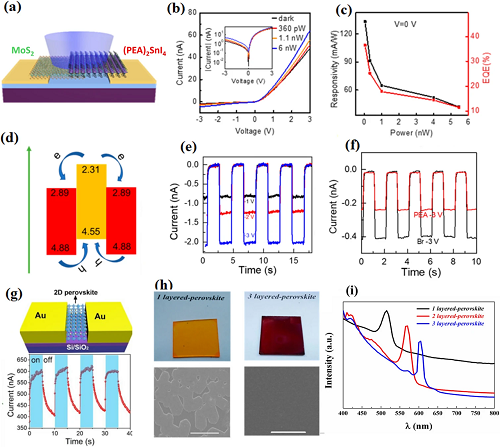

低维金属卤化物钙钛矿(LDMHPs)凭借简单溶液工艺、弱束缚激子、高吸收系数、长载流子寿命及可调带隙,成为高效PD的理想候选材料。尤其是二维单晶钙钛矿,可在多种基底上制备,具备优异表面形貌、低缺陷、长载流子寿命、稳定的离子迁移和良好的柔性力学性能,可实现窄带选择性、高灵敏度及偏振光探测,适用于机器视觉、生物传感、XR成像和光学存储等领域。

二维层状钙钛矿与MoS₂等材料构建异质结构,可实现宽波段光响应和可调光电特性。单晶化制备如溶液法可在室温下获得大晶粒、低陷阱态薄膜,提高光响应度和稳定性。基于(C₄H₉NH₃)₂PbBr₄和(PEA)₂SnI₄的光电探测器显示出高响应率、快速响应时间及稳定机械性能,外量子效率超过120%。此外,偏振敏感的单晶PD可实现光响应各向异性,满足偏振光检测需求。

图14. 基于2D钙钛矿与石墨烯的光电器件及柔性SNO薄片光晶体管的结构、光电响应、机械稳定性、柔性性能、溶剂浓度对光响应的影响,以及偏振光和单色光下的光开关特性。

图15. 基于不同二维钙钛矿及异质结构的光电探测器的器件结构、光电响应、能带特性、光开关行为、层数对薄膜形貌和颜色的影响,以及紫外-可见光吸收光谱特性。

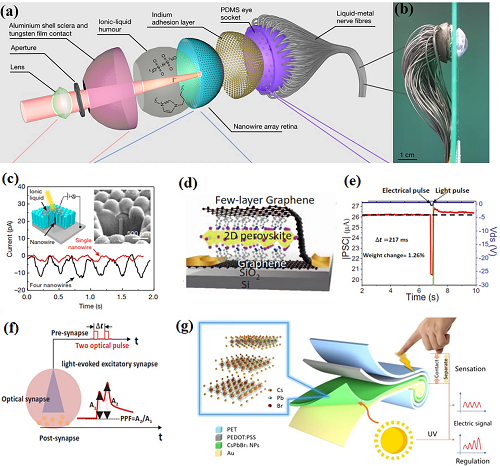

2.6 高分辨率人工视网膜与电子皮肤

生物眼睛是地球上最重要的感官器官之一,提供超过80%的大脑信息,具有凹形视网膜、宽视野和超高分辨率。其半球形结构可减少像差,简化光学系统。仿生视觉系统在机器人等自主技术中同样关键,尤其是类人机器人需具备类似人眼的视觉系统以增强人机互动。Fan等利用高密度钙钛矿纳米线制备半球形仿生电化学眼(EC-EYE),纳米线阵列实现单像素尺寸约500 nm,显著提升分辨率。Ren等制备二维钙钛矿/石墨烯光学突触人工眼,通过光信号作为前突触输入、电脉冲作为后突触输入,实现长时程增强(LTP)和成对脉冲促进(PPF)功能。

人工皮肤(电子皮肤,e-skin)是类人机器人发展的关键技术。Kim等利用光敏钙钛矿制备自供能光电智能e-skin,实现光电神经计算和触觉感应,增强人机接口。该e-skin由2D钙钛矿纳米板、PEDOT:PSS层、柔性PET基底及金电极组成,通过光电与摩擦电效应生成电信号,同时具备光学存储和突触行为,实现环境自感知与学习功能。

图16. EC-EYE、二维钙钛矿光学突触器件及光电智能电子皮肤(e-skin)的结构示意图、光响应特性及工作机制。

2.7 基于低维(LD)钙钛矿的光伏器件

过去几十年,人口快速增长和工业发展显著提升了能源需求,推动人们探索清洁可再生能源,如风能、水能、生物能和太阳能。其中,太阳能因供应持续且广泛,被认为是最具潜力的电力来源,而光伏技术(PV)可直接将太阳能转化为电能,是应对能源危机的重要手段。自1839年贝克勒尔发现光伏效应以来,硅基太阳能电池不断发展,但其高成本和缺乏柔性限制了广泛应用。因此,研究者开始探索有机太阳能电池(OSCs)、染料敏化电池(DSCs)及低维(LD)钙钛矿太阳能电池(PSCs)等替代方案。

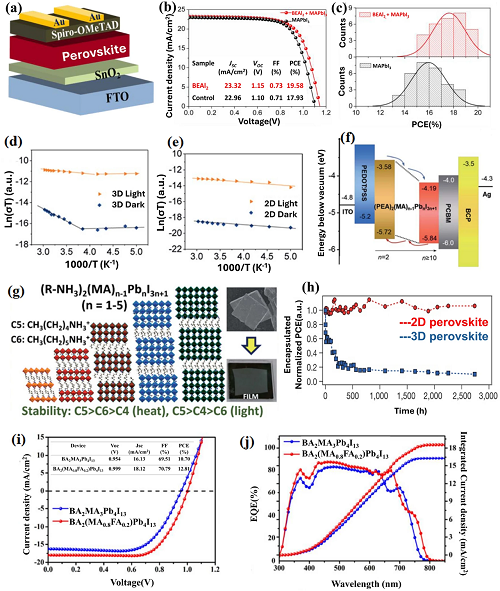

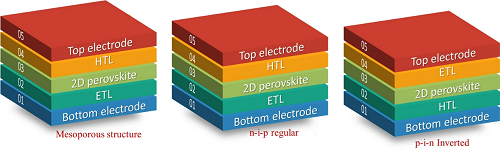

低维钙钛矿因低成本、易制备及高光电转换效率(PCE)迅速成为研究热点。2D钙钛矿通过调节层数(n值)实现带隙和光吸收调控,n≥3时低激子结合能和宽光吸收使其适合光伏应用。后处理形成2D层可提升界面质量,显著提高Jsc、FF和PCE,同时保持优异稳定性。Dion–Jacobson型2D PSCs在2024年实现了19.11%最高效率,而3D PSCs的PCE可达26%。通过材料合成、薄膜工程及器件架构优化(如平面、倒置、n-i-p和p-i-n结构),低维钙钛矿光伏器件在性能和稳定性上均显著提升,为下一代高效、低成本、可调节光伏器件提供了可靠途径。

图17. 2D和3D钙钛矿太阳能电池的器件结构、性能对比、能级与载流子传输机制、薄膜导电性、不同层厚度结构及长期稳定性评估,以及倒置结构Q-2D钙钛矿器件的J–V曲线和量子效率响应。

图18. 太阳能电池的三种结构配置:介孔型、n-i-p型和p-i-n型。

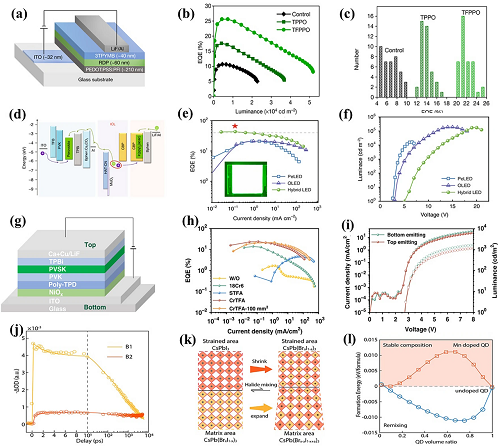

2.8 低维钙钛矿(LD)基发光二极管(LEDs)

低维钙钛矿(LD perovskites)因其宽光谱、高斯托克斯位移发光和优异光色特性,受到发光器件的关注。LED通常采用“夹心”结构,可分为单层、双层、多层等,其中发光层(EML)是核心。单层器件制备简单但载流子传输不均、界面猝灭严重,效率低;双层或多层结构通过引入空穴/电子传输层可提高载流子传输和激子复合效率。0D钙钛矿纳米晶(如Cs₄PbBr₆)表现出高光致发光量子效率(PLQY 65–85%),而通过调控配体(如PEA、IPA)可稳定准2D钙钛矿蓝光薄 膜,减少非辐射复合并提高外量子效率(EQE)。混合聚合物-钙钛矿复合薄膜可实现红光LED的高效、稳定发光。利用功能性添加剂(如磷氧化物、超分子配体)可调控量子阱厚度分布、钝化晶界,获得高PLQY、窄带宽发光的薄膜。进一步,将有机OLED与钙钛矿LED结合制备混合串联LED,可实现高亮度、宽色域和高EQE(最高43.42%)。通过控制晶体生长动力学和界面层设计,可优化载流子注入和复合,实现高效、稳定的绿色、红色发光器件。表格总结了不同LD钙钛矿LED在薄膜形貌、PLQY、EQE及结构维度上的性能差异。

图19. 低维钙钛矿LED及其混合器件的结构层次、能带示意、光电性能(EQE、J–V–L、亮度)、量子点-基体相变动力学及应力效应对发光效率的影响。

III 挑战与展望

存储器与人工突触:2D钙钛矿因其高肖特基势垒、宽带隙和高活化能,展现出优异的忆阻特性,包括长保持时间、高开关比、低工作电压及良好的环境稳定性。相比3D钙钛矿,2D器件在电荷捕获/释放和离子迁移方面更可靠,有望应用于神经形态计算和光电刺激型人工突触。通过优化界面工程、控制晶体生长及多材料复合,可提升载流子传输效率和设备稳定性,实现高效并行信息处理。

光电晶体管与光电探测器:LD钙钛矿可制备超薄、自供电、高效且稳定的光电晶体管和光探测器,但仍面临迟滞、载流子迁移率低、器件老化和空气/水稳定性不足等问题。通过界面工程、量子/带隙调控、二维材料异质结构及表面钝化,研究者已在载流子迁移、器件效率和长期稳定性方面取得进展,为商用化应用奠定基础。

高分辨率仿生视网膜与电子皮肤:利用LD钙钛矿的光电调控特性,可开发类视觉神经形态器件和多功能电子皮肤,实现光学信息处理、触觉与记忆模拟。全无机钙钛矿纳米板和多层LD钙钛矿在光学稳定性和生物相容性方面表现优异,推动神经形态视觉及可穿戴电子的发展。

太阳能电池:LD钙钛矿在光伏中显示出优异的空气与湿度稳定性,可用作防水屏障并实现高效光生载流子分离。然而,其吸收层厚度、掺杂控制、薄膜结构和载流子输运仍需优化,以实现高效、稳定、商业化光伏器件。

LED与LFHPs:低维钙钛矿LED显示出高色纯度、可调发光波长和高外量子效率(>25%),优于3D钙钛矿。无铅或低铅高性能钙钛矿(LFHPs)在环境友好性、稳定性和光电性能上具优势,如0D Cs₃Cu₂I₅和2D (PEA)₂PbI₄可用于微型显示、X射线成像及AR/VR应用。优化策略包括合成调控、界面钝化及可扩展制备方法(卷对卷、喷墨打印),为安全、可持续的新型光电子器件提供可能。

IV 总结

低维(LD)钙钛矿因其在智能光电子器件中的潜力,正受到广泛关注,特别是在便携、轻量、低成本、柔性和可穿戴电子领域。尽管近年来在材料合成、形貌调控、光电子性能及应用(如突触、存储器、光探测器、光伏和发光器件)方面取得显著进展,但仍面临诸多挑战。包括高质量纳米晶体与现有纳米加工兼容性、热湿稳定性不足、金属–卤素键弱、薄膜形貌和离子特性难以完全控制等问题。表面钝化、元素掺杂及物理封装等策略虽可改善环境稳定性,但往往限制器件性能。因此,实现高稳定性、高性能且可工业化制备的LD钙钛矿,是未来电学和光电子器件发展的关键方向,其优异的可调性、易加工性和结构特性使其具有广阔应用前景。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 葡萄牙新里斯本大学Santanu Jana等综述:低维卤化物钙钛矿在视觉感知与光电应用中的最新进展与展望

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters 松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成

松山湖材料实验室林生晃&湖南大学杨蓉:多模态神经形态器件与集成 安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化

安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化 浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池

浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池 江南大学刘天西、王子成等:阻抗/隔热双梯度结构聚酰亚胺纤维构筑及其多频谱兼容隐身

江南大学刘天西、王子成等:阻抗/隔热双梯度结构聚酰亚胺纤维构筑及其多频谱兼容隐身