研究背景

钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借其卓越的光电转换效率(PCE)和低成本制造优势,已成为极具潜力的新一代光伏技术。其中,电子传输层(ETL)与钙钛矿吸收层之间的埋底界面,对电荷提取与器件性能至关重要。SnO₂因优异的电子传输能力和稳定性被广泛用作ETL,但仍面临固有缺陷:高缺陷密度、电荷提取效率低下及界面配位不足,导致电荷复合和开路电压(Voc)下降,严重制约器件性能。此外,该界面还显著影响钙钛矿薄膜的结晶动力学。目前研究者通过添加剂工程、表面修饰等手段(如引入小分子或纳米材料)对SnO₂界面进行改性,虽能优化能级排列并提升性能,但仍存在两大挑战:一方面,埋底界面位置隐蔽,现有表征技术难以实现无损探测;另一方面,常用修饰材料(如NaI、胆碱碘化物等)易被钙钛矿前驱体溶剂(DMF/DMSO)溶解或侵蚀,削弱改性效果。因此,开发在复杂化学环境中稳定的多功能埋底界面修饰材料并阐明其调控机制,对突破PSCs光电性能与稳定性瓶颈具有迫切意义。

Self-Regulated Bilateral Anchoring Enables Efficient Charge Transport Pathways for High-Performance Rigid and Flexible Perovskite Solar Cells

Haiying Zheng, Guozhen Liu*, Xinhe Dong, Feifan Chen, Chao Wang, Hongbo Yu, Zhihua Zhang* & Xu Pan*

Nano-Micro Letters (2025)17: 328

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01846-6

本文亮点

1. 利用自适应方酸构筑稳固分子桥架,缓解埋底界面残余应力并钝化缺陷。

2. 得益于高效电荷传输通道,方酸修饰器件光电转换效率达25.50%(刚性器件)与24.92%(柔性器件)。

3. 改性器件在湿热、光照及弯折等苛刻环境下均展现卓越稳定性。

内容简介

大连理工大学刘国震、大连交通大学张志华以及中国科学院合肥物质研究院潘旭等合作创新性提出自调控双端锚定策略,采用方酸(SA)作为钙钛矿与SnO₂层间分子桥梁。SA独特的四元环共轭结构与双羧酸基团协同作用,在SnO₂/SA与SA/PbI₂界面同步形成稳定氢键与配位键。其自适应特性实现埋底界面双端动态锚定,有效释放残余应力并构建稳固分子桥架。该桥架兼具双重功能:既抑制带电缺陷生成,又形成高效电子传输通道,使器件光电转换效率(PCE)从23.19%显著提升至25.50%,并在最大功率点运行下展现优异稳定性。基于该界面工程,柔性器件与大面积(1 cm2)刚性器件PCE分别达24.92%与24.01%,验证了双端锚定策略对不同基底与尺度的普适性。机理研究表明:SA通过动态锚定同步实现三重调控——钝化钙钛矿带电缺陷、填补SnO₂表面氧空位、引导钙钛矿大晶粒生长,从而获得高质量光吸收层;同时优化能级排列,加速电子从钙钛矿向SnO₂传输并抑制载流子复合。值得注意的是,柔性器件因残余应力释放表现出显著强化的弯折稳定性,在湿热老化、持续光照等极端环境下仍保持90%以上性能,彰显该技术在可穿戴能源领域的应用潜力。

图文导读

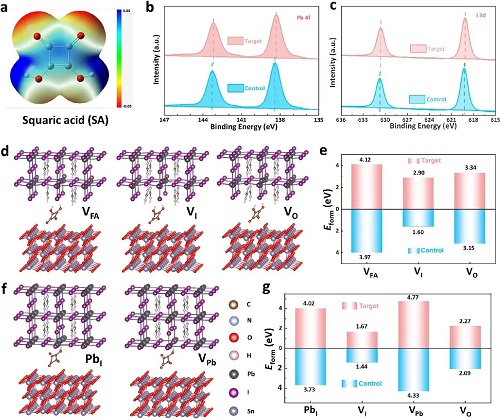

I 化学键合与缺陷钝化

通过引入新型方酸(SA)分子修饰埋底界面,该对称平面双羧基化合物兼具2π-准芳香性与可逆自转换特性(图S1),可作为氢键供受体及电子传输通道(图1a静电势分析显示:H原子区域(蓝)呈正电性,O原子区域(红/黄)呈负电性,促使O与Pb2⁺强相互作用,同步实现缺陷钝化与钙钛矿成核位点调控)。XPS表征证实:SA处理后的钙钛矿膜中Pb 4f结合能负移(图1b),源于SA的O原子与钙钛矿未配位Pb2⁺的Lewis酸碱配位;I 3d(图1c)与N 1s(图S2)峰位移则归因于SA与I⁻/FA⁺/MA⁺间的强氢键作用。凭借可逆自转换结构,SA不仅能同时钝化钙钛矿中Pb相关缺陷、FA⁺/MA⁺空位及I⁻/Br⁻空位(图S3),还可有效填充SnO₂表面氧空位(VO)。DFT计算(支持信息详见附录)表明:在FAI终止面,SA使VFA、VI与VO缺陷形成能从参比体系的3.97/1.69/3.15 eV升至4.12/2.90/3.34 eV(图1d,e及S4);在PbI₂终止面,PbI、VPb、VI与VO缺陷形成能增至4.02/1.67/4.77/2.27 eV(图1f,g及S5,S6),显著高于未修饰体系,充分证实SA对SnO₂/钙钛矿界面各类缺陷的协同钝化效应。

图1. 化学键合与缺陷形成能a SA静电势分布;b-c) 对照组/目标组钙钛矿膜Pb 4f与I 3d XPS谱;d) FAI终止面SnO₂/SA/钙钛矿界面VFA/VI/VO缺陷理论模型;e) FAI面缺陷形成能对比;f) PbI₂终止面PbI/VPb缺陷理论模型;g) PbI₂面多缺陷形成能分析。

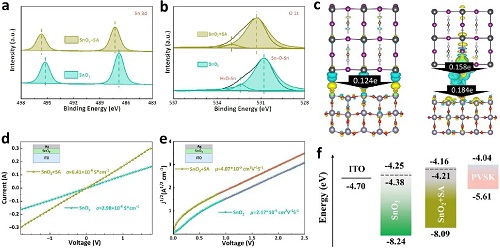

II SnO₂界面电子传输与光电性能

如图2所示,通过XPS谱验证SA对SnO₂化学环境的影响:图2a显示SnO₂的Sn 3d峰位(495.28/486.78 eV)经SA修饰后移至495.68/487.28 eV,表明SA降低了SnO₂表面电子密度;图2b中O 1s谱证明对照组的晶格氧(Sn-O-Sn,530.78 eV)与氧空位VO(532.38 eV)峰经SA修饰后移至531.28/532.98 eV,且VO峰强降低,证实SA通过O原子或羟基占据氧空位(抑制非辐射复合)。FTIR图谱进一步佐证:SA使Sn-O-Sn键振动峰蓝移7 cm⁻1(558→565 cm⁻1),同时C-O、C=O等官能团峰位位移,揭示SA与SnO₂的强化学键合。DFT电荷分析(图2c)表明:SA凭借可逆自转换结构成为电子传输通道。埋底界面电荷密度差与Bader电荷计算显示,原始SnO₂/钙钛矿界面的0.124e电荷转移量,经SA修饰后分为两阶段转移(钙钛矿→SA:0.158e;SA→SnO₂:0.184e),证实SA显著促进载流子传输。光电性能测试表明:SA修饰后SnO₂透光率不变,但电导率从3.10×10⁻⁶提升至6.61×10⁻⁶ S cm⁻1(图2d),电子迁移率从3.22×10⁻3增至5.88×10⁻3 cm2 V⁻1 s⁻1(图2e)。UPS能带分析证实SA使SnO₂导带底更接近钙钛矿(图2f),优化能级排列以提升Voc。

图2. SA对SnO₂电荷传输与光电性能的影响a SnO₂及SA修饰膜的Sn 3d XPS谱;b) O 1s XPS谱;c 埋底界面三维电荷密度差与巴德电荷分析;d SnO₂薄膜电导率对比;e SCLC法测电子传输性能;f SA修饰前后能级排列示意图。

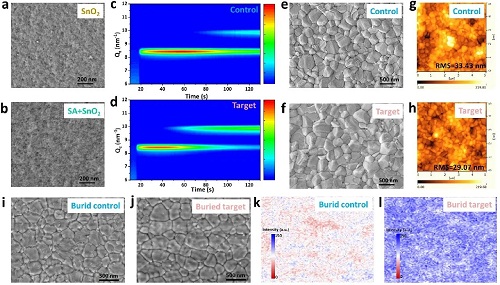

III 钙钛矿薄膜的结晶行为与形貌调控

通过SEM形貌分析(图3a-b)发现,SA修饰使SnO₂纳米颗粒晶界模糊化,形成连续覆盖层。原位GIWAXS相变监测(图3c-d)揭示:抗溶剂滴加18秒时,SA修饰体系δ相钙钛矿信号(Qz≈8.34 nm⁻1)强于对照组;至45秒即出现α相特征峰(Qz≈9.91 nm⁻1)且强度持续升高,表明SA显著加速δ→α相转变。SEM(图3e-f/S13-S14)与AFM(图3g-h)证实:SA修饰体系获得晶粒更大(平均尺寸增加)、晶界更少、表面更平整(RMS粗糙度33.43→29.07 nm)的高质量钙钛矿膜。埋底界面SEM及PL面扫(图3i-l)进一步验证:SA修饰体系形成晶粒尺寸更大、结构更致密的钙钛矿层(图3i-j),且荧光强度分布均匀性显著提升(图3k-l),说明SA有效抑制表面缺陷导致的非辐射复合。机理研究表明,SA通过与钙钛矿组分的强相互作用减少成核中心,引导均匀结晶(图S14),同步实现三重优化:1)缩短中间相转换时间;2)提升晶粒尺寸;3)降低界面缺陷密度。最终获得光电性能优异的低缺陷钙钛矿膜。

图3. SA对钙钛矿薄膜结晶行为与形貌的影响 a-b SnO₂及SA修饰膜表面形貌(顶视SEM);c-d) 旋涂阶段原位GIWAXS二维等高线图(对照组/目标组);e-f) 钙钛矿薄膜表面形貌(顶视SEM);g-h) 原子力显微形貌(对照组/目标组);i-k) 自SnO₂及SA修饰基底剥离的埋底界面形貌与荧光面扫。

IV 载流子动力学与残余应力研究

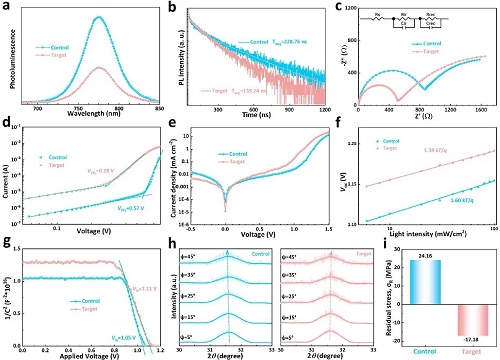

通过XRD(图S16-S17)与紫外可见吸收光谱(图S18)分析表明,SA修饰的钙钛矿膜(110)晶面衍射峰半高宽缩小且强度提升,证实其结晶质量显著优化。稳态/瞬态荧光谱(图4a-b)显示:SA修饰体系PL强度降低且平均寿命从228.76 ns缩短至139.24 ns,说明SA通过钝化界面缺陷加速电子向SnO₂传输。电化学阻抗(图4c)进一步证实:改性器件电荷传输电阻(Rct)从892.46 Ω降至516.01 Ω,复合电阻(Rrec)从1511.54 Ω增至2323.42 Ω。基于SCLC法的陷阱密度测试(图4d)表明:器件缺陷密度从4.75×101⁵ cm⁻3降至1.97×101⁵ cm⁻3,与暗电流曲线(图4e)中反向漏电流降低现象一致。

光强依赖性测试(图S19)显示改性器件α值达0.997(接近理想值1),Voc-光强斜率分析(图4f)证实其缺陷辅助复合减少。莫特-肖特基测试(图4g)揭示内置电势从1.05 V提升至1.11 V,促进载流子高效提取。残余应力研究(图4h)通过GIXRD二维衍射分析发现:对照组钙钛矿存在24.6 MPa张应力(ψ角增大时2θ负移),而SA改性体系转为-17.18 MPa压应力(2θ正移)。根据广义胡克定律拟合sin2ψ函数(图S20),证实SA通过动态锚定释放残余应力,该机制协同提升器件效率与稳定性。

图4. 钙钛矿薄膜及器件的载流子动力学与残余应力a 稳态荧光谱(含/不含SA修饰);b 瞬态荧光衰减谱;c Nyquist曲线(偏压-1.0 V);d 单电子器件暗电流-电压曲线(结构:ITO/SnO₂/钙钛矿/PCBM/Au);e 暗态J-V特性;f Voc-光强半自然对数关系;g 莫特-肖特基曲线;h 不同ψ角(5°-45°)GIXRD图谱;I 残余应力定量值对比。

V 钙钛矿光伏性能与稳定性

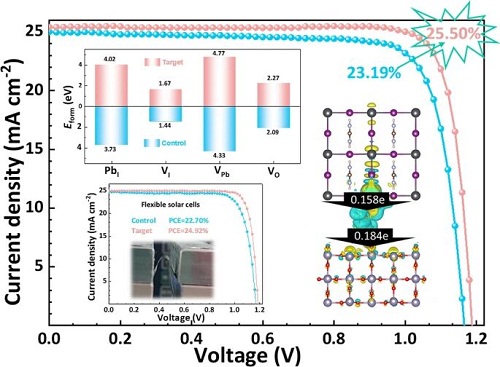

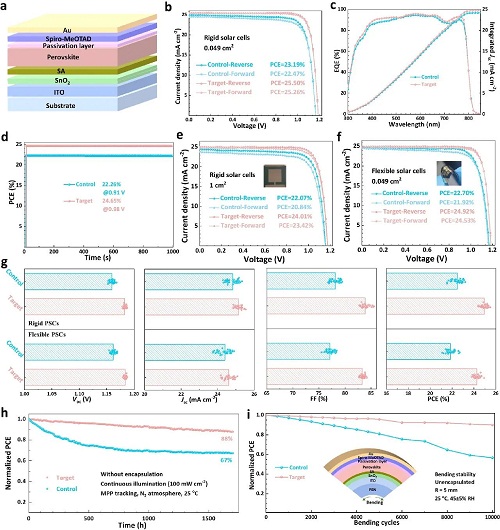

基于ITO/SnO₂/钙钛矿/Spiro-OMeTAD/Au结构(图5a),SA修饰使冠军器件光电转换效率从23.19%提升至25.50%(图5b),主要源于Voc从1.17提高到1.19 V、Jsc(25.04提高为25.47 mA cm⁻2)和FF(79.46%提升为84.30%)同步优化,滞后指数从3.10%降至0.94%(表S6)。外量子效率谱(图5c)与最大功率点跟踪(图5d)证实其高效稳定。大面积刚性器件(1 cm2,图5e)和柔性器件(0.049 cm2,图5f)PCE分别达24.01%与24.92%,滞后指数显著降低(柔性器件3.44%降低为1.57%)。参数统计(图5g)显示SA全面提升刚/柔性器件性能与重现性。

稳定性测试表明:SA修饰器件在湿热(45% RH)、高温(85℃)及光老化条件下表现卓越。接触角测试(图S24)显示疏水性提升(75.1°提高到90.6°),未封装器件在45% RH环境3840小时后仍保持93%初始效率(图S25),85℃热老化528小时后保留88%性能(图S27),吸光强度500小时后维持93%(图S29)。持续光照MPPT测试(图5h)显示1700小时后目标器件保持88%效率(对照组仅67%)。弯折稳定性(R=5 mm,图5i)经10,000次循环后,目标器件性能保持率>90%(对照组降至56%)。该稳定性提升源于SA五大协同机制:改善薄膜质量、降低缺陷密度、抑制离子迁移、强化界面连接、动态释放残余应力,充分验证其双端自调节锚定效应的优势。

图5. 钙钛矿太阳能电池光电性能及稳定性a 器件结构示意图;b 正反向扫描J-V曲线;c 外量子效率谱;d 最大功率点稳定效率变化;e 大面积刚性器件(1 cm2)J-V曲线;f 柔性器件正反向J-V特性;g 刚/柔性器件光伏参数统计分布;h 非封装器件持续光照MPP效率保持率(室温);i 柔性器件弯折循环效率变化曲线(R=5 mm)。

VI 总结

本研究中SA分子凭借独特结构实现自调控双端锚定:同步键合SnO₂氧空位与钙钛矿层Pb2⁺/FA⁺/I⁻缺陷,实现界面协同钝化;通过结构自转换构建电子传输通道,优化能级排列并抑制载流子复合;调控钙钛矿结晶动力学,形成大晶粒择优取向薄膜。改性器件效率达25.50%,大面积刚性(24.01%)与柔性器件(24.92%)性能显著提升。未封装器件在湿热/光老化/弯折条件下保持优异稳定性,为钙钛矿商业化开辟新路径。

作者简介

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 中科院合肥物质院潘旭等:自调控双端锚定策略构建高效电荷传输通道助力高性能钙钛矿太阳能电池

Nano-Micro Letters

Nano-Micro Letters TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章!

TOP10!2025年EurekAlert阅读量前十的文章! 中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%)

中科院化学所王吉政等:氨硼烷“一体化”双界面改性实现高效稳定钙钛矿太阳能电池(PCE=26.43%) TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章!

TOP10!2025年科学网阅读量前十的文章! 西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道

西北工业大学贺亦柏等:光电协同—异质结界面工程打通硫转化快速通道